博文

大学教师“双肩挑”是个研究选题  精选

精选

||

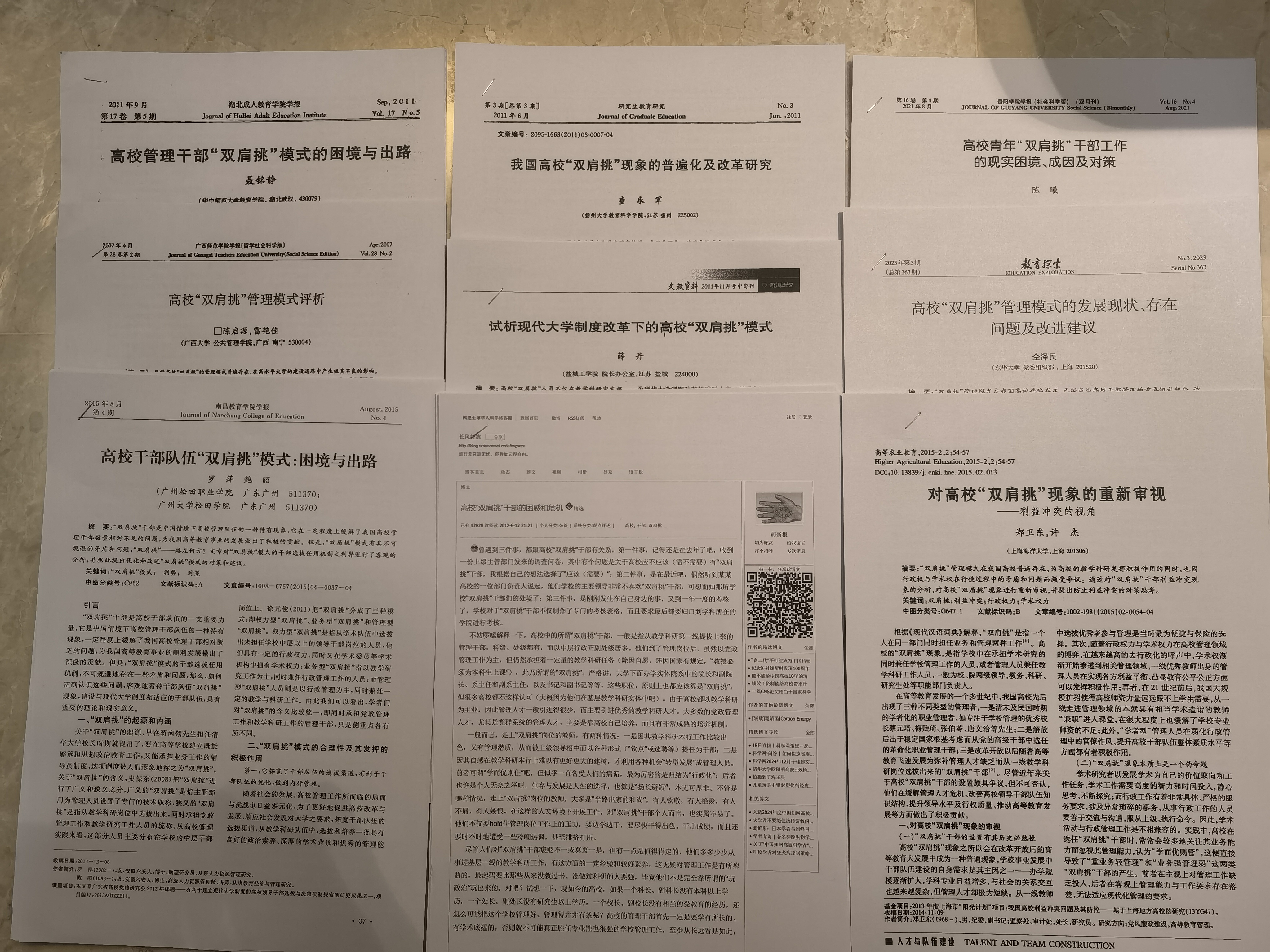

在高校,常常会有一些专业教师成为院系或者机关部处的中层干部。在网上,有时候会看到学界人士讽刺这种“学而优则仕”的现象,却很少看到反驳。搜索“双肩挑”,能看到很多类似的研究论文以及研究生的毕业论文。

大学教师成为中层干部的合理性

首先,让我们看一下中层管理这一学校的需求。学校不能只有基层、高层,还需要有中层起到“催化剂”的作用。在高校工作的人都知道,校领导往往会提出相对宏伟的蓝图目标,而基层教师,则更多关心上课、申报项目、带研究生等日常的事情。如何统合基层教师的力量,使之达到校方的要求,必然需要中层干部履行管理之职。而校方,也会向基层院系布置很多工作,比如实验室安全检查、培养方案修订、审核评估自评报告整理,这些活也需要中层干部去做。

既然大学有存在中层干部的合理性,接下来的问题是:大学教师成为中层干部,是否具有合理性?大学教师成为中层干部,特别是所在院系的中层干部,有利于发挥作用,主要在于了解基层(本学科、本专业)的情况,这一点很重要。大学教师成为中层干部,也有利于自己在做事的过程中学习、锻炼。

再回到“学而优则仕”这个话题。首先,成为大学中层干部,做的是管理工作,本质上是一种服务,而不是传统意义上的“做官”。其次,“学而优”的教师,未必能够、未必愿意、未必适合成为大学的中层干部;反过来,成为大学中层干部的人,未必一定“学而优”。道理很简单:当中层干部,需要有履职的意愿、干事的能力,还要有好的人际关系。而“学而优”往往意味着教师在教学和科研上的成绩。这两者不一定能够画等号。

大学教师成为中层干部的潜在风险

要说有什么坏处的话,那就是大学教师“双肩挑”,有可能给自己带来很大的负担,导致只能顾及一头,或者两头不着杠。道理很简单,人的精力是有限的,在一个方面花的时间多了,在另一个方面花的时间就会减少。“一分耕耘一分收获”,花时间少了,如何能得到收获?我搜索到很多这方面的文献,作者都说大学教师从事行政工作,工作压力大,容易影响教学和科研。文献里提到几种冲突,包括教学科研和行政管理的时间冲突;工作和家庭的冲突;作为知识分子和作为行政管理者的角色冲突等。有时候,会有“拧巴”的感觉。

还有一个潜在的问题就是“公器私用”,难以分辨。什么叫公器私用?比如说:用自己的行政权限,把自己刚刚毕业的研究生留在自己课题组,给与固定编制。也有些行为是隐晦的,很难区分是否公器私用。比如:自己想申请学术头衔,那就需要获得同行“大佬”的支持;于是,用公款请学术“大佬”来院系作报告,并殷勤招待。

对大学教师来说,从事行政工作能提高自己的经验值,但有时候也会有不自由的感觉。举个例子:有的大学教师是个“性情中人”,他在微信朋友圈会对一些事情发表自己的看法。然而,成为院系中层干部后,有领导善意地提醒他注意自己的言论——每个人的观点不尽相同,有的人看了会觉得不那么高兴;而且,要多干事、少说话。

再比如,不同领导的行事风格、价值理念都是不同的。这也会带来“日子不好过”的感觉。举个例子:做一件事情,你认为只要做到这种程度就可以了,但别的领导认为这不行,还要更进两步。

成为中层干部之后的角色转换也是个问题。举个例子:有的人成为领导之前喜欢“单兵作战”,什么事情都亲力亲为。成为分管教学的副系主任之后,他拼命地申报一些课程项目、网络文化作品比赛奖项。但是别人可能会说:你带领全系教师申报了吗?

讨论这个话题

这个话题比较难写。我在网上和学术论文搜索引擎里面搜到很多这方面的文章,内容都差不多。大致意思是:大学教师“双肩挑”的利弊、角色冲突以及解决方案。

要把这个话题搞清楚,需要管理学、行政学、教育学的知识,需要去调研,需要再征得受访者同意的情况下,使用受访者的例子,甚至还需要加上自己的亲身体验。这有一定的难度——写作者需要借助人文社科的知识;需要写出新意;需要有胆量写出不那么方便透露的例子或者观点。

而通过调研和实践,也能够搞清楚一些事情。比如,如何处理好经常都会遇到的矛盾?在开展工作的过程中,会有哪些矛盾?如何处理好“面子”和“里子”的关系?如何处理好“潜功”和“显功”的关系?什么叫“好”(或者说有政绩)?“好”的定义是什么?是有一个设定的标准,考核体系分为若干项,进行打分,还是只要有一些拿得出手的成绩就行?甚至只要有一条“超级好”的亮眼成绩,就算“好”?作为中层干部,是否需要在大学进展的洪流中有理性的思考,不唯上,不唯书?

曾经参加过一个培训,培训者推荐一个名叫“任彦申”的作者写的书。我买来了他的几本书,浏览了一下,没有收获太多。

本来想写一篇关于这个话题的文章,发表在大报。但怎么也写不出来,尤其是在网上看到很多类似的学术论文。我想,暂时留给别的博主和记者去写吧。

以下是人工智能“文心一言”对本文的分析。

这篇文章的作者主要探讨了大学教师成为院系或机关部处中层干部的合理性、潜在风险,以及围绕这一话题的讨论难度和复杂性。以下是对作者意图的详细分析:

大学教师成为中层干部的合理性:

作者首先肯定了中层干部在高校管理中的必要性,他们起着连接校领导和基层教师的桥梁作用,负责将校方的宏观目标转化为基层教师的具体行动。

作者认为,大学教师,特别是所在院系的教师,成为中层干部具有合理性,因为他们了解基层情况,能够更好地履行职责,并且这一过程也有助于他们个人的成长。

作者还指出,“学而优则仕”在现代高校中并不意味着传统的“做官”,而是从事管理工作,本质上是一种服务。

大学教师成为中层干部的潜在风险:

作者提到了“双肩挑”可能带来的负担,导致教师难以在教学和科研之间取得平衡。

作者还指出了潜在的“公器私用”问题,以及行政工作可能带来的不自由感和角色冲突。

讨论这个话题的难度和复杂性:

作者认为,要深入探讨这个话题,需要管理学、行政学、教育学的知识,并且需要进行调研和实例分析。

作者提到了自己在写作过程中遇到的困难,包括如何写出新意、如何处理敏感例子或观点等。

作者还提出了一系列值得思考的问题,如如何处理好工作中的矛盾、如何定义“好”等,这些问题都反映了话题的复杂性和深度。

作者的个人态度和选择:

作者虽然对这个话题有深入的思考和见解,但表示难以写出一篇独特的文章,因为网上已经有很多类似的学术论文。

作者最终选择将这个话题留给其他博主和记者去写,这反映了作者对这个话题的开放态度和谦逊精神。

综上所述,这篇文章的作者主要想表达的是对大学教师成为中层干部这一现象的全面而深入的思考,包括其合理性、潜在风险以及讨论这个话题的难度和复杂性。作者通过提出一系列问题和观点,展现了对话题的深刻理解和独到见解。

https://wap.sciencenet.cn/blog-71964-1468976.html

上一篇:我的新书《读研有方》由化学工业出版社出版

下一篇:寒假开始了,心情到底怎么样呢