博文

韩国科学技术院Kang Taek Lee等:超高孔隙率三层钛多孔传输层促进氧传输和水电解催化  精选

精选

|

研究背景

日益增长的全球能源需求加剧了开发生态友好型能源解决方案以应对气候变化的紧迫性。从基于化石燃料的系统过渡到可持续能源对于实现碳中和的未来至关重要。在这些能源中,氢能因其作为清洁能源和可持续替代品的潜力而获得了极大的关注。特别是,由太阳能和风能等可再生能源通过水电解生产的绿色氢已成为这一转型的关键支柱。与依赖化石燃料的传统制氢方法相比,绿色氢以其零温室气体排放而闻名,提供了一种环保途径。质子交换膜水电解(PEMWE)是最有前途的绿色氢气生产技术之一。该技术利用聚合物电解质膜将水分解为氢气和氧气,具有高电流密度、快速系统响应和低工作温度等优点。这些属性将PEMWE定位为一种成熟可靠的制氢技术。

尽管有这些优势,但在实现PEMWE系统的广泛商业化方面仍然存在挑战,其中高成本是主要障碍。包括催化剂涂层膜(CCM)、双极板(BPP)和多孔传输层(PTL),大大增加了整体系统成本。解决这个问题需要创新的方法,例如减少材料使用、开发具有成本效益的制造工艺或提高系统性能。特别是提高电池性能可以提高制氢效率,最终降低单位氢气的成本。在这些组件中,由于阳极需要耐腐蚀的钛材料,PTL占PEMWE堆叠成本的很大一部分。特别地,具有促进有效氧和水传输的复杂孔结构的Ti材料的制造过程对总PTL成本有很大贡献。此外,PTL的微观结构特征在PEMWE电池的性能中起着关键作用。

Triple㎜ayer Porous Transport Layers with Ultra〩igh Porosity for Enhanced Oxygen Transport and Catalyst Utilization in Water Electrolysis

Seong Hyun Park, Young Je Park, Seungsoo Jang, Pilyoung Lee, Soobin Yoon, Young-June Park*, Chi-Young Jung*, Kang Taek Lee*

Nano-Micro Letters (2025)17: 316

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01831-z

本文亮点

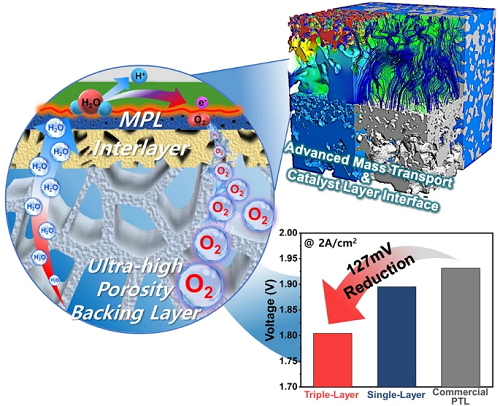

1. 采用实用且可规模化生产的流延成型与轧辊压延工艺制备了一种新型三层钛多孔传输层(PTL),该传输层通过增大界面接触面积和三相界(三重相界)来提高催化剂利用率。

2. 超高孔隙率(75%)的背衬层和梯度结构可最大程度促进氧气传输、缓解氧气积聚并提高反应物可及性。

3. 电化学评估表明,与商用多孔传输层(PTL)相比,在2 A cm⁻2 条件下电压降低了127 mV,此成果加速了质子交换膜水电解技术的商业化进程并助力向可持续能源转型。

内容简介

用于绿色制氢的质子交换膜水电解(PEMWE)技术的商业化,取决于低成本、高性能钛多孔传输层(PTLs)的开发。韩国科学技术院Kang Taek Lee等人通过流延成型与轧辊压延工艺,制备了一种具有梯度多孔结构和75%超高孔隙率背衬层的三层钛多孔传输层(Ti-PTL)。该三层多孔传输层由微孔层、中间层和高孔隙率背衬层组成,可提高催化剂利用率、机械完整性和质量传输性能。利用X射线数字孪生技术发现,其与催化剂层界面处的接触面积和三相界(三重相界)有所增加,显著改善了析氧反应动力学。数值模拟表明,三层多孔传输层经策略性设计的多孔结构,可促进氧气高效传输、缓解氧气积聚并提高反应物可及性。电化学评估显示,与商用多孔传输层相比,该多孔传输层在2 A cm⁻2 条件下的电压降低了127 mV,凸显了其在提高PEMWE效率和成本效益方面的潜力。

图文导读

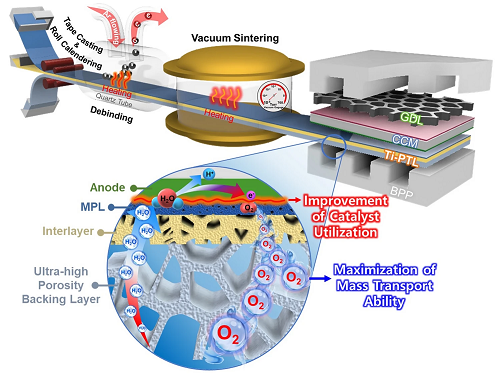

I 流延成型制备技术

尽管已付出诸多努力,但目前仍迫切需要开发出具备实用制备工艺的最优多孔传输层(PTL)结构,以实现高性能,这一需求尚未得到满足。先前研究提出的制备策略往往缺乏构建具有良好可控多层孔隙结构多孔传输层所需的精度。此外,对于分级多孔传输层结构中调控催化剂层-微孔层(MPL)界面增强的机制以及两相质量传输机制,目前仍缺乏深入了解。为应对这些挑战,流延成型提供了一种极为有效的解决方案。这种简便的制备技术非常适合大面积生产和大规模生产,与传统的多孔传输层制备方法相比,具有更高的成本效益和对孔隙结构的精细控制能力。此外,为实现高性能钛多孔传输层(Ti-PTL),采用了一种新型三层结构,即在微孔层和高孔隙率背衬层之间设置了一个中等孔隙率的中间层,如图1所示。该设计旨在通过确保催化剂层与微孔层之间形成稳固的接触界面来提高催化剂利用率,同时通过分级多孔结构实现质量传输的最大化。此外,中间层通过整合孔隙尺寸和孔隙率差异极大的各层,增强了机械柔韧性。

图1. 使用带流延工艺结合层压-压延工艺制造的三层PTL的示意图。

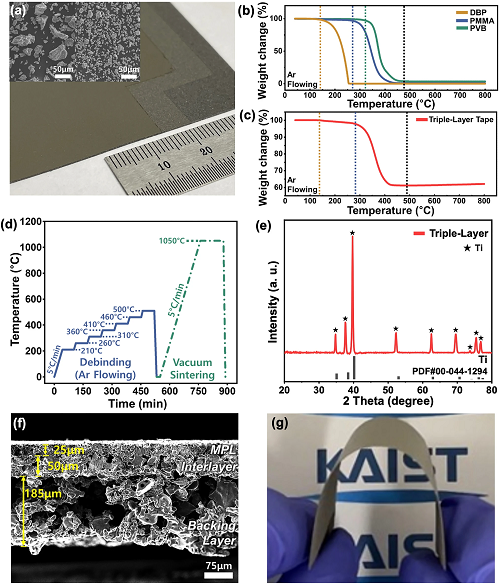

II 具有超高孔隙率背衬层的三层PTL的制备

图2a展示了通过轧辊压延工艺将三个不同层堆叠制备而成的三层结构生坯带。微孔层(MPL)生坯带采用流延成型工艺制备,浆料中含有细钛粉(d₅₀ = 13.6 μm),特意选用该钛粉以形成均匀且低粗糙度的表面。相比之下,中间层和背衬层生坯带则采用含有大钛粉(d₅₀ = 38.4 μm)的浆料制备(图2a插图)。对于背衬层浆料,添加了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)以形成高孔隙率结构。TGA结果显示,有机添加剂(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、PMMA和聚乙烯醇缩丁醛(PVB))的分解始于 -140 °C,并在 -480 °C时完成(图2b)。同样,三层生坯带的TGA结果证实,在相同温度范围内发生了显著的质量损失,表明有机材料被有效去除(图2c)。基于这些观察结果,制定了优化的温度曲线,以获得具有高电导率和机械完整性的纯相钛多孔传输层(Ti-PTL),如图2d所示。X射线衍射(XRD)图谱证实了纯相三层钛多孔传输层的成功制备(图2e)。图2f展示了所得三层钛多孔传输层的横截面扫描电子显微镜(SEM)图像,揭示了坚固且良好集成的钛网络,无分层迹象。由薄微孔层(25 μm)和高孔隙率背衬层组成的分级多孔结构清晰可见。值得注意的是,即使具有高孔隙率背衬层,三层多孔传输层仍表现出优异的机械柔韧性和自支撑能力(图2g)。这种优异的机械性能归因于中间层的加入,该中间层有效整合了微孔层和背衬层差异显著的孔隙结构,确保了机械坚固性。

图2. 具有超高孔隙率背衬层的三层多孔传输层(PTL)的制备工艺。a. 采用轧辊压延工艺堆叠而成的包含微孔层(MPL)、中间层和背衬层的三层结构钛生坯带,以及微孔层(左)、中间层(右)和背衬层(右)所用钛粉的扫描电子显微镜(SEM)图像。b. 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和聚乙烯醇缩丁醛(PVB)的热重分析(TGA)曲线,以及c. 三层生坯带的TGA曲线。d. 脱脂工艺和真空烧结工艺的温度曲线。e. 三层多孔传输层的X射线衍射(XRD)图谱。f. 三层多孔传输层的横截面SEM图像。g. 具有超高孔隙率背衬层的三层多孔传输层的照片,显示其优异的机械柔韧性。

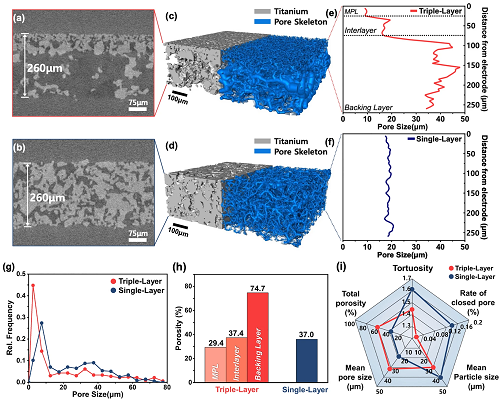

III Ti-PTLS的三维孔结构分析

图3a、b分别展示了三层多孔传输层和单层多孔传输层的横截面X射线显微成像(XRM)图像。尽管两种多孔传输层的厚度均为260 μm,但与单层多孔传输层相比,三层多孔传输层的背衬层孔隙率显著更高。图3c、d展示了钛多孔传输层的三维重建微观结构和孔隙骨架,直观凸显了三层多孔传输层的分级孔隙结构。相比之下,单层多孔传输层在其整个结构中呈现出更均匀的孔隙分布。图3e展示了三层多孔传输层在穿通平面上的局部孔径分布,证实了其独特的梯度孔隙结构。观察到的孔径过渡与设计的层厚度高度吻合:微孔层(25 μm)、中间层(50 μm)和背衬层(185 μm),如前文横截面扫描电子显微镜(SEM)图像(图2f)所示。相反,单层多孔传输层在其整个厚度上呈现出均匀的孔隙结构,平均孔径为18.5 μm(图3f)。图3g展示了三层多孔传输层和单层多孔传输层在整个结构中的孔径分布。图3h进一步量化了孔隙率,其中三层多孔传输层呈现出梯度孔隙率分布。最后,图3i使用雷达图对关键微观结构参数进行了对比分析。三层多孔传输层展现出更优越的微观结构特性,有利于质量传输效率,包括更低的闭孔率和更低的曲折度。

图3. 三层多孔传输层(PTL)与单层多孔传输层的孔隙结构特性。a 三层多孔传输层与 b 单层多孔传输层的横截面X射线显微成像(XRM)图像。c 三层多孔传输层与 d 单层多孔传输层重建后的三维微观结构及孔隙骨架。e 三层多孔传输层与 f 单层多孔传输层的局部孔径随距电极距离的变化关系。g 各多孔传输层整体结构的孔径分布。h 孔隙率对比。i 微观结构特性对比分析雷达图。

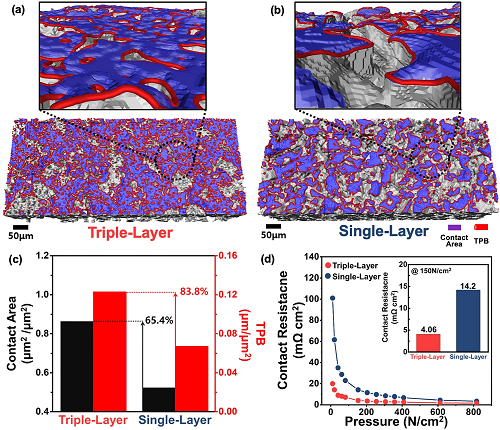

IV 与催化剂层的界面接触性质

图4a、b分别展示了催化剂层与三层或单层多孔传输层(PTL)接触界面处的接触面积和三相界面(TPB)情况。TPB代表催化剂层、反应物(H₂O)和钛基多孔传输层汇聚的区域,是电化学反应的活性位点。定量分析显示,与单层多孔传输层相比,三层多孔传输层的接触面积增加了65.4%,TPB数量增加了83.8%(图4c)。这些发现表明,三层多孔传输层的MPL孔隙结构经过优化,可增强析氧反应(OER)动力学。图4d展示了为确定多孔传输层表面的电接触特性而进行的界面接触电阻分析。在整个压缩压力范围内,三层多孔传输层的接触电阻均低于单层多孔传输层。

图4. 组装电池中催化剂层与 a 三层多孔传输层(PTL)或 b 单层多孔传输层的界面三维重建结构及详细视图。c 多孔传输层与催化剂层界面处接触面积和三相界面(TPB)的定量对比。d 三层多孔传输层和单层多孔传输层在不同压缩压力下以及在质子交换膜水电解槽(PEMWE)电池组装压力(150 N cm⁻2)下的接触电阻。

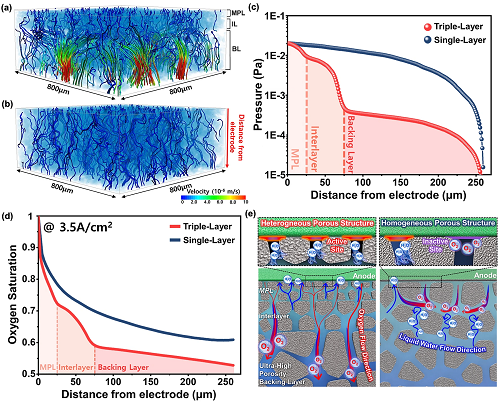

V 用数值模拟分析质量传输行为

图5a、b展示了基于数字孪生三维多孔传输层(PTL)结构数值模拟得到的从电极到双极板(BPP)的氧气传输速度模拟流线。结果表明,与单层多孔传输层相比,三层多孔传输层中氧气传输速度更高,且流线路径更短,表明其氧气释放更高效。为探究这些差异的成因,分析了穿通平面方向的氧气传输压力(图5c)。在整个三层多孔传输层中,氧气传输压力始终低于单层多孔传输层,反映出氧气流动阻力降低,传输更高效。图5d展示了在高电流密度3.5 A cm⁻2条件下模拟得到的多孔传输层厚度方向的氧气饱和度分布。与单层多孔传输层相比,三层多孔传输层整体结构内的氧气饱和度始终较低。如图5e所示,这些结果证实,异质孔隙结构与超高孔隙率支撑层的结合优化了整个多孔传输层内的氧气传输。这种高效的氧气传输机制促进了活性位点处氧气气泡被水替代,从而增强了析氧反应(OER),提高了系统的整体电化学性能。

图5. 基于数值模拟的物质传输特性。a 三层多孔传输层(PTL)结构中氧气从电极传输至双极板(BPP)的速度流线,b 单层多孔传输层结构中氧气从电极传输至双极板的速度流线。c 多孔传输层结构内氧气从电极传输至双极板的压力随与电极距离的变化对比。d 在电流密度为3.5 A cm⁻2时,多孔传输层结构内氧气饱和度随与电极距离的变化。e 异质和均质孔隙结构多孔传输层中氧气传输行为示意图。

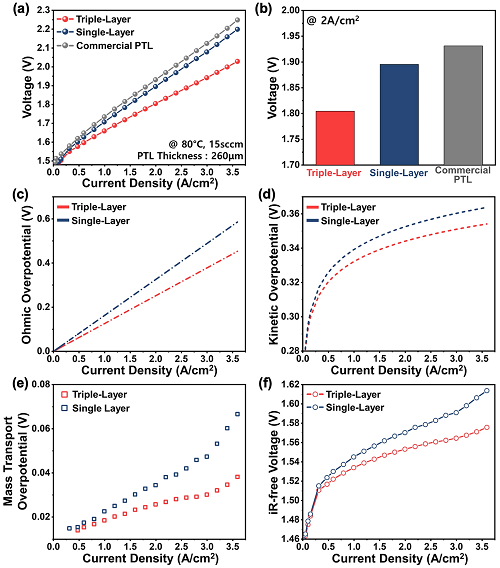

VI 质子交换膜电解槽的电化学表征

图6a展示了采用各多孔传输层的PEMWE电池的电流-电压(I-V)极化曲线。在整个测量电流密度范围内,三层多孔传输层的性能始终优于单层多孔传输层和商用多孔传输层。在电流密度为2 A cm⁻2时,三层多孔传输层的电池电压为1.805 V,低于单层多孔传输层(1.895 V)和商用多孔传输层(1.931 V)(图6b)。图6c表明,三层多孔传输层的欧姆过电位低于单层多孔传输层。这种降低归因于三层多孔传输层中微孔层(MPL)结构改善了与催化剂层的接触。如图4d所示,低界面接触电阻有助于在电化学反应过程中最小化欧姆损失。在动力学过电位方面,图6d显示,在整个电流密度范围内,三层多孔传输层表现出更低的动力学过电位。这种改进突显了三层多孔传输层设计所实现的催化剂利用率提升。此外,图6e所示的物质传输过电位揭示了三层多孔传输层卓越的物质传输特性。在高电流密度下,三层多孔传输层的梯度孔结构和超高孔隙率支撑层促进了氧气气泡向双极板的释放,显著降低了物质传输损失。图6f展示了在整个电流密度范围内的无iR电压。三层多孔传输层的综合特性,如因其微孔层设计而增加的三相边界(TPB)以及因其优化的孔结构而防止在催化剂层界面处氧气气泡积聚,为电化学反应产生了额外的活性位点。

图6. 电化学性能评估。a 采用三层多孔传输层(PTL)、单层多孔传输层及商用钛基多孔传输层(Ti-PTL)的质子交换膜水电解(PEMWE)的电流 - 电压(I-V)极化曲线。b 钛基多孔传输层在电流密度为2 A cm⁻2时的电池电压对比。c 欧姆过电位、d 动力学过电位及 e 物质传输过电位的电压分解分析。f 三层多孔传输层与单层多孔传输层的无iR极化曲线。

VII 总结

在本研究中,首次利用实用的流延成型工艺结合轧辊压延工序,成功开发出一种具有孔隙梯度结构和超高孔隙率支撑层的新型三层钛基多孔传输层(Ti-PTL)。该制造方法对于商用多孔传输层的制备具有高度可行性。借助先进的X射线显微成像(XRM)三维重建技术,实现了组装后的质子交换膜水电解(PEMWE)电池中催化剂层与多孔传输层之间界面形貌的数字化孪生。该分析直接揭示了微孔层(MPL)的战略设计,其通过创建均匀、低粗糙度表面来增加接触面积,并利用其微孔结构促进形成更多三相边界(TPB),从而提高了催化剂利用率。数值模拟进一步证实,三层多孔传输层的梯度孔隙结构和超高孔隙率支撑层显著促进了氧气释放,确保了高效的物质传输,并扩大了电化学反应活性位点的可用性。对PEMWE电池的电化学性能评估表明,新型三层多孔传输层有效降低了欧姆、动力学和物质传输过电位,从而展现出卓越的整体电池性能。这种高性能且制造成本低廉、工艺可行的新型三层多孔传输层,为加速PEMWE技术的商业化进程和支持全球向可持续能源系统的转型提供了突破性进展。

作者简介

Kang Taek Lee

本文通讯作者

韩国科学技术院 副教授

▍主要研究领域

高效且耐用的固体氧化物燃料电池(SOFC)和聚合物固态燃料电池(PCFC)。高纯度氢气生产以及高效二氧化碳捕获的电解器。

▍主要研究成果

2020年至今,担任韩国科学技术院(KAIST)机械工程系副教授。2002年获得延世大学陶瓷工程学士学位。2005年获得韩国科学技术院材料科学与工程/纳米科学与技术专业硕士学位。2010年获得佛罗里达大学材料科学与工程博士学位。在Adv. Mater.、Nat. Commun.、Adv. Energy Mater.等期刊发表100余篇文章,H因子为32。

▍Email:leekt@kaist.ac.k

撰稿:《纳微快报(英文)》编辑部

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1496133.html

上一篇:NML卷期 | 2025年第7期免费下载

下一篇:西南交大杨维清&上海交大杨帆等人:用于压力监测的双结构增强界面极化MXene基压电纳米复合材料