博文

一章1.4节:生命动力来源:自恋、性与攻击性是人的三大基本动力

|

本文摘自于版权著作《心灵的结构》,转载请联系本人。

第一章 心灵的结构与动力来源

1.4 生命动力来源:自恋、性与攻击性是人的三大基本动力

“自恋”的概念辨析

前文提及,自恋即是认为“我是好的”“我是对的”“我比你强”,自恋是生命的主要动力。自恋分为实体自恋与虚体自恋,实体自恋即是自发性的认为“我是好的”“我的一切受到世界的接纳”,虚体自恋则是“我比你强,所以我是好的”或“我需要外在环境条件来证明我是好的”。“实体自恋”“基础逻辑”“自我觉知”一起构成了“内聚性自我”,见式(1-4)。自恋能够生长或者缩小(见图1-7),在不同的人生阶段,自恋程度各有不同,大概率的,同一个人青壮年时期的虚体自恋超过老年。随着虚体自恋被不断的被转化为实体自恋,并凝结成内聚性自我,一个人逐渐走向了“内聚性自我的成熟期”。

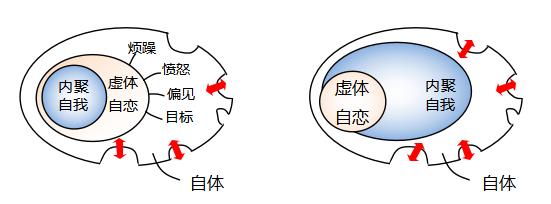

图1-8 虚体自恋形成的“刺”:形成攻击性

过于膨胀的虚体自恋会产生危害。虚体自恋对于人,恰似能源对于汽车,能源能够给汽车以动力,但若汽车的动力系统出现损坏、能源的泄露与不受控、能源的有害成分(如杂质)含量太高,也可能会炸毁整个系统。虚体自恋是幻象,头脑自我是观念与执念的集合体,见图1-8,《雍正王朝》[20]借助金刚经文说道:世间万物皆具如来智慧德相,只因妄想执着,不能证得。“执着”中有少量头脑自我的成分,但大部分是虚体自恋或虚弱自我形成的某种“情结”,形成了“执着”与“情结”的人往往会陷于情结忽略客观世界的变化,刻舟求剑。

某些个体的虚体自恋剧烈膨胀,以致于这些虚体自恋溢出刺到他人,让与他一起相处的人感觉不舒服,一般这种情况是由于财富与成就增长的太快,而使得个人对财富、名利与成就产生了更大的幻想,虚体自恋于是快速增长,虚体自恋的过于膨胀使得关系难以建立、对事物的本质认识扭曲而无法建立连接,这时候内聚性自我发展缓慢甚至退行,导致内聚性自我容器的容纳能力远远没有追上来。

大部分普通人的虚体自恋幻想会被现实的“调节回路”狠狠抽打,让人从虚体自恋的幻想回到现实;而少数“幸运者”对钱权名利所想即所得,现实支持了他们的幻想,不断滋长了他的虚体自恋。

案例:膨胀的虚体自恋—王振与蓝玉[21]

明朝大太监王振成年后自我阉割,进宫后权力迅速的增长,令他的虚体自恋迅速膨胀,他不懂用兵,却妄想横刀立马,青史留名,失去了现实检验能力。在我们的模型中,当虚体自恋太大、形成了虚幻扭曲的价值观,一个人即难以与他人建立亲密关系;当虚体自恋包裹了头脑自我另认识观扭曲,一个人便难以触摸事物与逻辑的本质,无法听进他人的正确意见,所谓“利令智昏”“权令智昏”是也。我们平时见到某人经常“端个架子”,这个人就是虚体自恋很大,需要时时刻刻用“我比你强”来维持“我是好的”的感觉,于是令人退避三舍,只会去用场面话招呼。同样的反面案例还有明朝早期的大将蓝玉,在立大功后轻纵骄狂,逾矩妄为,最终身死。

案例 豪华轿车之于男人,奢侈品之于女人

豪车遍地与奢侈品卖爆的时代,豪车与奢侈品让人似乎都变得更加有自信、昂首挺胸、享受他人艳羡的目光,物质让我们的虚体自恋受到极大的满足与鼓励,获得“我比你强、我是好的”的感觉。

一些情绪犹如长在虚体自恋上的“刺”,这些“刺”包括:烦躁(焦虑)、愤怒(入侵)、偏见、嫉妒(嫉恨)、幻想(白日梦)等。这些情绪的产生,耗散了生命的能量、削弱了自我,更大的副作用是这些虚体自恋引发的不受控情绪会深刻伤害人际关系。虚体自恋的迷雾还让人认知扭曲、刚愎自用,无法认清事物本质,从而影响到方向选择。当虚体自恋程度大幅膨胀超越了自我的容器的控制(包括头脑自我和内聚性自我),占到主导地位,乃至形成病态自恋,即“自恋型人格障碍(NPD)”。

对比之下,一个成熟的自我觉知者或内聚性自我强大者在面对个人巨大财富与权力增长时,可能会采用两种方式来应对:一种是控制与压制自恋,另一种是用觉知来照亮心灵黑暗的角落,进一步的扩大内聚性自我容器,或是已经准备好了一个巨大的容器,淡然迎接成就的到来。

综上,生命的动力由此可以分为“内驱力”与“外驱力”,实体自恋,即内驱自发的认为“我是好的”为自己提供动力,也可以自动的从外界吸取、转化动力;虚体自恋,即外驱力,需要通过向外界环境内摄“我比你强”的比较,从而获得“我是好的”的感觉。虚体自恋的外驱力所获取的能量因此是暂时的、脉冲式的,在对比的过程中,有一些“我比你强”让“我”获得“我是好的”的感觉,另一些“我比你弱”则让虚体自恋被刺伤,从而滋生出嫉妒情绪甚至嫉恨,并转而发生内耗、影响关系与影响机会的获取。

性的欲望也能够增长或退行,性也可以生长出攻击性,如争风吃醋,极端情况下压抑的性欲望的爆炸会发展为攻击行为的性犯罪。当内聚性自我发展到足够强大,能够将虚体自恋、性与攻击性完全转化,这就形成了一个完整强大的“内燃机”,这时候虚体自恋、性与攻击性完全转化为我们的动力,这些动力有序的穿行在我们的自我容器中,收放自如,而非被耗散掉。

案例 损失厌恶:“收益”与“损失”

行为经济学的“损失厌恶理论”认为,人们面对同样数量的收益与损失时,认为损失更加令他们难以忍受,同量损失的副作用是同量收益正效益的多倍,为避免损失,风险更高的资产需要对应较高的期望收益。从自体的角度而言,“损失”意味着“我”被打击、掠夺,“我”所占有的、越关注的、付出成本越大的、关系越密切的事物发生损失,对“我”的打击就越大,而那些“无所谓”的事物,与自体关联不大,则对“我”造成的打击不大。对于“突入而来收益”或者是“未来的收益”,自体还未把这部分收益归入“我”的一部分,即使是失去,对“我”造成的打击不大。而一个人如果心心念念,对某事收益预期很高,往往会出现“希望越大、失望越大”的被打击感。“我”是否难以忍受的关键在于损失是否在“我”的边界内,是不是“我”的一部分。

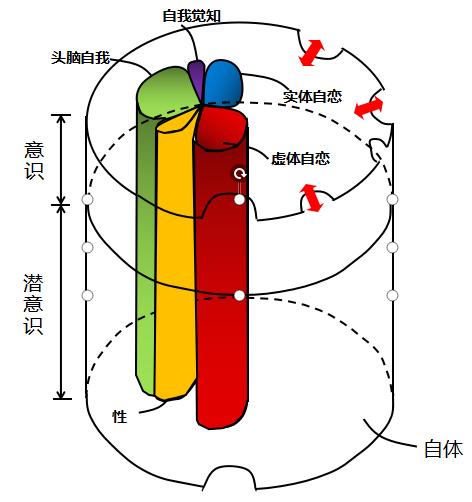

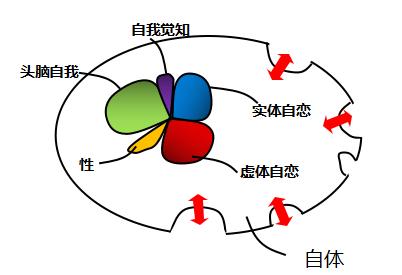

第一章 附录1:心灵结构的辨析

在第一章中,作者采用了类似细胞的图示来解释心灵结构,与我们许多心理学家(如弗洛伊德、阿沙吉欧利[22]等)提出的心灵结构模型相似,细胞图示具有强大的解释力,可以形象的说明许多心灵现象发生的原理,但细胞图示与人脑的脑区结构似乎无法大致对应。针对此,作者给出了附录1-图1、2,本书的理论同样匹配于图1、2,供读者参考。

第1章附录1-图1:心灵结构图(立体图,考虑意识与潜意识)

第1章附录1-图2:心灵结构图(平面图或截面图,不考虑意识与潜意识)

参考文献

[20] 胡玫 雍正王朝[DB/OL]影片 中国2001

[21] 当年明月 明朝那些事儿[M]浙江人民出版社 2017

[22] 罗伯特·阿沙吉欧利Roberto Assagioli 心理综合的理论与技术手册[M]

https://wap.sciencenet.cn/blog-661811-1487352.html

上一篇:一章1.3节:心灵结构发展模型的提出

下一篇:二章 损 耗