博文

一章1.1节:“我”的组成要素

|

本文摘自于版权著作《心灵的结构》,转载请联系本人。

第一章 心灵的结构与动力来源

1.1“我”的组成要素

人是复杂的,发展出千万种生活状态,人又是简单的,因心灵要素只有寥寥几种,正如力的基本类型只有4种,元素100多种,却组合创造出千变万化的世界;本书的重要目标之一便是使用简单几种要素来描述心灵的结构。

“我”是谁?“我”觉得自己是独特及与众不同的,但在别人眼里,“我”只是一个名字或标签。最初的“我”从何而来?每一个婴儿呱呱坠地,都是一个空白的“我”。父母对“我”的抚养照顾、一言一行,与储藏了千万年的原始基因信息一起,在“我”的空白硬盘上敲下一行行代码,父母是“我”的缔造者,一个小小的初始系统产生了,“我”睁着好奇的眼睛,汲取着外部的所有信息,这些信息改变着“我”的初始系统。

“我”的概念辨析:自体、内聚性自我、意识与潜意识

自体与自我 意识与潜意识

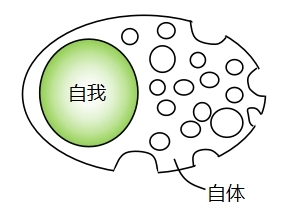

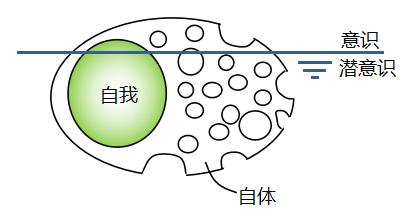

图1-1“自我”代表了“头脑自我”与“内聚性自我”

“自体”(Self)[1]是“我”的大脑所包含全部信息、知识与体验的总和,是一个不闭合的、不断发展的经历与信息集合体,可把它想象成一个多孔的海绵生物,表面伸出大量柔软的知识触须,就如珊瑚一样,见图1-1。知识固化、连接,不断的往外生长,像珊瑚礁体不断的生长、连接与融合。

“自我”(Ego)则是内聚性自我(Cohesive Self)、虚体自恋(Virtual narcissism)与头脑自我(The Mind Ego)的结合体。结合图1-1,大致可用式1-1到式1-4来描述自体、自我、内聚性自我、虚体自恋、实体自恋、头脑自我、意识与潜意识之间的关系:

自体=意识+潜意识 (式1-1)

以及 自体=自我+其他大脑储存的所有信息 (式1-2)

自我=内聚性自我+虚体自恋+头脑自我 (式1-3)

内聚性自我=实体自恋+基础逻辑+自我觉知 (式1-4)

内聚性自我[2]是“自我”中的核心坚韧部分,内聚性自我形成于自体中,一旦形成、便成为相当稳固存在,其最本质特征是:自发的认为“我是好的”,而能够源源不断的输出生命动力,同时可以接受“我是坏的”,并将“坏”转化为生命动力。正如式1-4,我们可以把内聚性自我想象成一个细胞结构的细胞核,它是由“实体自恋”“基础逻辑”与“自我觉知”构成。

“实体自恋”(Entity Narcissism)即“我自发的认为我是好的”,它是心灵黏合剂,在脑科学层面上,是个体能够感知快乐,从而稳定的分泌多巴胺与内啡肽、保持愉悦状态。是以原生家庭父母提供的“小小有爱的三元世界”作为基础核心,使得“爱”与“关系”围绕着这个基础核心被不断的凝结与沉淀,初始的实体自恋核心大多存在于潜意识的范畴之内;

“基础逻辑”(Basic Logic)是经过我们反复验证的、确认正确的“根深蒂固”个人系统逻辑,是我们对世界本质的精炼认知,是头脑自我的精炼化。

“自我觉知”(Self Awareness)能够提高一个维度,对自己内心元素、他人的情感、外界存在进行分析、感知与省察,(一些专家将之称为“心智化”[3],自我觉知形成于实体自恋与头脑自我的交叉地带,即认为‘我’大部分是好的,并且‘我’能够发现‘我’有坏的部分,但‘我’并不恐惧会被坏毁灭,而是有信心将‘坏’转化为好),从而汲取外部世界的本质真相,内聚性自我让个人趋向坚实与稳固、而非虚弱与漂泊。

实体自恋以“小小有爱的三元世界”为基础核心形成雏形,并凝结为了内聚性自我雏形。在原生家庭给予的容器中,通过对外部世界的一步步认知与挑战,通过“刚刚好的挫折”不断的转化虚体自恋、自身的“坏”与外界的“坏”,从而发展实体自恋,获得“我是好的、世界是好的”的感觉,不断沉淀发展。孩子发展良好的内聚性自我,需要父母爱的容器、父母觉知与科学合理的养育铺排,父母既非“置之不理、不闻不问”,也非“拔苗助长”,更非“辣手摧花”。父母养育小孩如此,在成年后,成年人觉知自己,重新养育自己的“内在小孩”,也需遵循以上原则。

那么,在现实生活中,一个自我养育不良、内聚性自我虚弱之人,如何获得生命动力?答案是通过虚体自恋。虚体自恋来源于婴儿时期的全能自恋,是自我对外部世界的内摄与比较,其本质特征是“我比你强,我比你好,所以我是好的”。当“我是好的”不是自发产生的,而需依赖“我比你强”来获取,自我即表现出“虚体自恋”的特征。这就是为何大部分的自我虚弱型或虚体自恋型的动力常是“三分钟热度”,在受到外部刺激后获得了外部动力,而这些动力会快速消散殆尽。

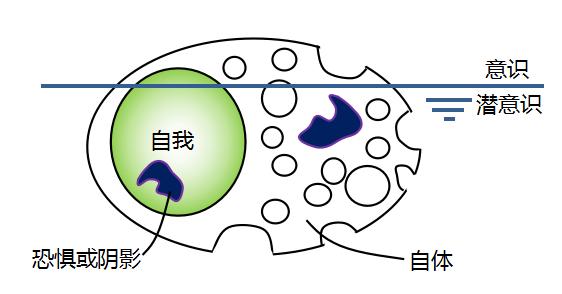

图1-2:封存在潜意识中的阴影与恐惧

“潜意识”(Sub-consciousness)概念由弗洛依德提出:它代表了人类生命历程中已经发生,但目前并未被觉察的隐藏心灵信息与心理活动过程,以及包含了经过千万年进化沉淀的基因本能[4]。如果说意识是冰山上露出的部分,则潜意识是海底下的“庞然大物”,或者像在黑暗荒野上戴着矿灯摸索前进的人,意识只能顺着光圈照到小小范围。见图1-1所示,自体与各层次自我大部分处于潜意识状态中,而仅有小部分是意识化状态,潜意识中封存着一个人最深层次的恐惧与心理阴影,见图1-2。 在第三章,我们用电脑与人脑做了类比,个人过往的所有的信息被储存在大脑,如同一台电脑的所有信息储存于硬盘。底层操作系统是最先初始输入的,是母亲、父亲与婴儿共同书写。曾奇峰[5]对“潜意识”有以下论述:

(1)一个人能够表达出来的愿望,并不能全部反映他的潜意识,他的行为却能够反映;如一个人希望自己作息规律,但总做不到,经常熬夜。在潜意识层面,这种行为可能是自虐倾向与死亡焦虑的体现。

(2)我们做某件事,如果用意识去做,常达不到最高境界, 如新手司机总是会用意识来思考如何开车,而老司机则不需要,《身心合一的奇迹力量》[6]一书的观点亦是:运动员身心合一的进行某项运动,是自发的、无需意识思考的,否则身体就会因意识思考而变形,从而极大的影响竞技状态。

(3)所有心理治疗的目的是扩大一个人的意识范围,即让潜意识意识化,即自我觉知;

(4)没有被意识化的潜意识缺乏时间感,即混淆了过去、现在与未来;潜意识也分不清你、我、他;潜意识常与意识相反;

(5)与潜意识的连接有以下方法:梦境与解释、日常犯错反应潜意识、催眠、不受限制的自由联想等。

案例:对0-6岁时候的记忆极少

我们很难想起6岁以前的记忆,因为这些记忆大多被藏在潜意识中。对于稚嫩的婴儿原始系统而言,外部环境小小的风吹草动改变即会让婴儿的内心产生滔天巨浪,婴儿在被满足的全能自恋与不被满足的极度绝望间摇摆,这些强烈感觉却被记录了下来,封存在潜意识中,成为了“操作系统”的一部分。这些极度绝望、极度恐惧与极度满足,成为了操作系统中游弋的“深渊巨兽”,同样等级的极度绝望、极度恐惧与极度满足可能会引起神经系统的破坏,这些巨兽必须被封存,而连同一起的记忆,也被封存了,而这些便是“阴影”。

在养育小孩时,父母的一些举动会对孩子造成巨大创伤,如小婴儿时,没有给予“合格”的照顾,乃至于不理不睬,而放任小婴儿因饥饿大哭;对孩子大吼大叫,或情绪失控等,苏珊福沃德《原生家庭》一书中描写了各种类型的“有毒父母”。

案例 三重大脑:趋利避害与急于求成

《认知觉醒》[7]一书中提到“三重大脑”的概念,根据生物进化的过程,三重大脑即“本能脑”“情绪脑”与“理智脑”。本能脑来自于3.6亿年的爬行动物,其反射模块是遇到危险进行战斗或逃跑,遇到猎物进行捕食、遇到心仪异性进行追求等,爬行动物没有理智与情绪,也难以传递信息,所以以个体单独生存为主。情绪脑来源于2亿年前的哺乳动物出现,发展出远离危险的恐惧情绪、满足后的愉悦情绪、丧失后的悲伤情绪、以及捕猎时的兴奋情绪;在语言出现之前,情绪可以进行快速传递,从而使得大部分哺乳动物可以实现信息传递,并发展出了群居;理智脑则是起源于250万年前,在大脑的前额区发展出新皮层,从而发展出语言、艺术与科技。

本能脑与情绪脑对应了潜意识与生理系统,理智脑对前两者的控制力很弱,在大部分人生活中做出的决策往往源于本能与情绪,便是趋利避害与急于求成,比如,明知道跑步有益,但总是找借口不跑;明知道读书有益,但转身就打开了游戏,明知道要是优先,却成天围绕着琐事打转。大部分的时候我们以为我们在思考,其实是对自身行为和欲望的合理化。

参考文献

[1] 西格蒙德·弗洛伊德 精神分析引论[M]杭州:浙江文艺出版社

[2] 海因茨·科胡特 自体的分析[M]北京:世界图书出版公司

[3] 王立铭 生命是什么[M]北京:人民邮电出版社 2018

[4] Jon G. Allen, Peter Fonagy皮特·冯纳吉 心智化临床实践[M]北京:北京大学医学出版社

[5] 曾奇峰 曾奇峰的心理课[M]北京:中国友谊出版公司 2020

[6] 提摩西·加尔韦 身心合一的奇迹力量[M]北京:华夏出版社2013

[7] 周岭 认知觉醒[M]北京:中国工信出版社,人民邮电出版社 2018

https://wap.sciencenet.cn/blog-661811-1486559.html

下一篇:一章1.2节:自我容器的发展过程