博文

西北工业大学/北京科技大学/清华大学新综述:低烧结收缩多孔陶瓷的原理、进展与展望  精选

精选

||

原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Xu J, Shao Y, Feng X, et al. Low sintering shrinkage porous ceramics: Principles, progress, and perspectives. Journal of Advanced Ceramics, 2025, 14(2): 9221015. https://doi.org/10.26599/JAC.2024.9221015

文章DOI:10.26599/JAC.2024.9221015

1、导读

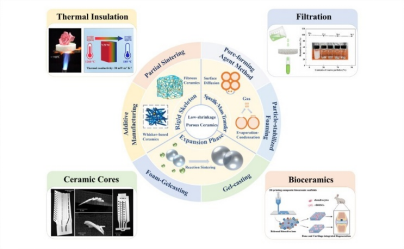

该综述深入探讨了低烧结收缩多孔陶瓷的基本原理及其制备方法,重点分析了多孔陶瓷的制备过程与控制烧结收缩的原理。文章还回顾了近年来该领域的研究进展,并展望了低烧结收缩多孔陶瓷在新型材料和高性能应用中的潜力,尤其是在隔热、过滤、陶瓷型芯、生物材料等领域的应用。通过对现有研究内容的评估,本文提出了未来有潜力的研究方向,旨在为低烧结收缩多孔陶瓷的制备与应用提供理论支持。

图1 低烧结收缩多孔陶瓷的原理、制备方法与应用领域

2、研究背景

低烧结收缩多孔陶瓷由于其独特的孔隙结构和优异的力学、热学以及化学性能,在多个领域具有广泛应用,如过滤材料、隔热材料、催化载体等。然而,传统的多孔陶瓷在烧结过程中常常会经历较大的收缩,这不仅影响了其孔隙率和孔结构,还可能导致性能不稳定。因此,如何有效控制烧结过程中的收缩,保持或优化孔隙结构,成为多孔陶瓷制备中的重要挑战之一。

低烧结收缩多孔陶瓷的研究旨在通过调节材料的成分、工艺参数以及内部结构,减少或控制烧结产生的收缩,从而在保证多孔陶瓷性能的同时,维持较高的孔隙率、均匀的孔结构,实现低收缩制备。近年来,随着新型材料与先进技术的不断发展,低烧结收缩多孔陶瓷的制备技术得到了显著进展。研究者们通过改进原料的选择、烧结过程的优化以及引入新型的结构调控手段,使得该类陶瓷在实际应用中展现出优越的性能。

然而,尽管已有诸多研究成果,但低烧结收缩多孔陶瓷的制备仍面临许多技术瓶颈,如孔径分布控制、烧结过程的精确调控、体积变化产生的内应力等问题。因此,进一步探索低烧结收缩多孔陶瓷的原理与制备方法,推动其在高性能材料领域的广泛应用,具有重要的科研意义与实际价值。

3、文章亮点

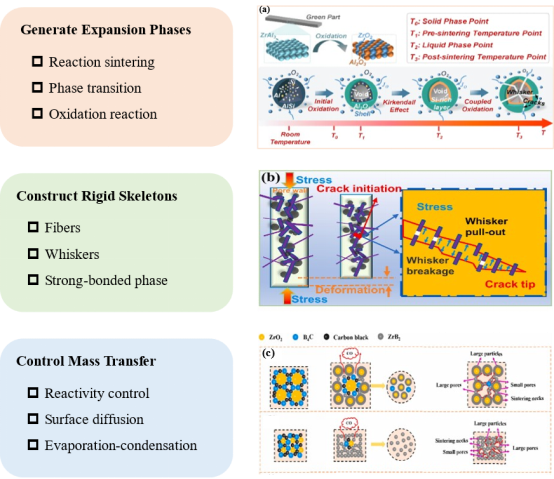

近期,西北工业大学材料学院许杰副教授团队与北京科技大学张笑妍副教授、清华大学李昊博士后合作,在《Journal of Advanced Ceramics》发表题为Low sintering shrinkage porous ceramics: Principles, progress, and perspectives的综述论文。该综述首次对低烧结收缩多孔陶瓷进行了全面评述,重点分析了多孔陶瓷的制备方法、多孔陶瓷实现低收缩制备的原理与常见的低烧结收缩多孔陶瓷性能。文章将低收缩原理分为三类:通过生成膨胀相抵消烧结收缩、通过生成刚性骨架结构抵抗烧结收缩、通过控制传质过程减小烧结收缩,并对三种原理能够实现的低收缩率进行评估,概述图如图2所示。该综述总结了三大类常见的低烧结收缩多孔陶瓷材料:莫来石基材料、氧化铝基材料、碳化硅/氮化硅基材料,并总结了它们的制备方法、低收缩实现原理、孔隙率与力学性能等,对常用的应用领域进行了归类。

图2低烧结收缩多孔陶瓷的实现原理与实例

4、研究结果及结论

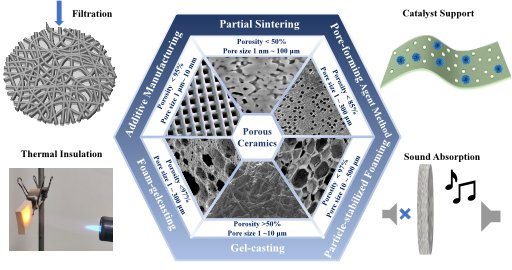

本综述介绍了常见的多孔陶瓷制备方法:部分烧结法、造孔剂法、颗粒稳定泡沫法、凝胶注模法、泡沫注凝法与增材制造法,并总结了相应制品的孔隙率范围、孔径分布特征、微观结构特点、性能与应用领域,概述图如图2所示。

图3多孔陶瓷的制备方法、孔隙率、孔径分布与应用领域

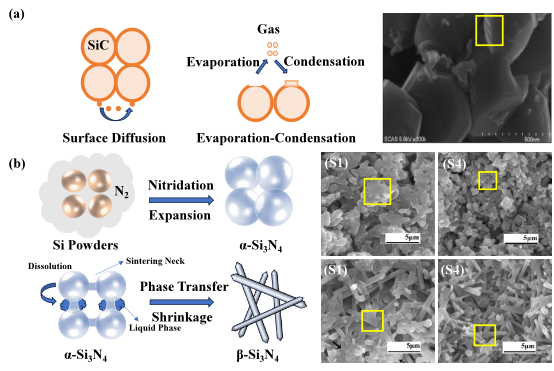

该综述总结了三大类常见的低烧结收缩多孔陶瓷材料:莫来石基材料、氧化铝基材料、碳化硅/氮化硅基材料,并总结了它们的制备方法、低收缩实现原理、孔隙率与力学性能等,对常用的应用领域进行了归类,尤其对碳化硅/氮化硅基材料的表面扩散、蒸发-凝聚传质与氮化过程进行了分析,原理如图4所示。

图4 (a) SiC颗粒的表面扩散与蒸发-凝聚传质;(b) Si粉的两步氮化过程

5、作者及研究团队简介

许杰:西北工业大学材料学院副教授、博士生导师,担任中国硅酸盐学会测试技术分会理事,特陶分会青工委委员,Journal of Advanced Ceramics, Journal of Materiomics, Rare Metals杂志青年编委。主要从事特种无机粉体制备、先进陶瓷胶态成型工艺及多孔功能陶瓷材料的应用基础研究。主持国家自然科学基金3项,国家重点研发计划子课题、军口纵向项目、陕西省重点研发计划、中国博士后科学基金特别资助等科研项目10余项。近年来,以第一/通讯作者身份在国内外期刊上发表论文80余篇,出版学术专著1部,获授权国家发明专利20余项,获陕西省技术发明二等奖1项,陕西高等学校科学技术研究优秀成果一等奖2项。

张笑妍:副研究员,中国硅酸盐学会会员。现就职于北京科技大学新材料技术研究院,致力于轻质保温/透波/生物支架用多孔功能陶瓷、陶瓷增材制造技术、固废建材化相关研究。

李昊:博士后,现就职于清华大学材料学院,合作导师为杨金龙教授。主要研究方向为氧化物多孔陶瓷的近净尺寸成型及反应机理,致力于探索高性能多孔陶瓷在过滤器载体、保温隔热、吸声降噪等领域的应用。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1475036.html

上一篇:广州大学柯善明/叶茂:弛豫铁电材料用于极端环境超高灵敏度光学测温

下一篇:云南大学吴洪军孙兆瑞陈秀华马文会等综述:无机钙钛矿及其与晶体硅叠层太阳电池的研究进展

全部作者的精选博文

- • 哈尔滨工业大学柏跃磊/上海大学刘斌等:基于机制引导的高熵稀土双硅酸盐CMAS腐蚀抗性与服役寿命预测

- • 武汉理工大学邹浩然/张文/张帆等:协同界面电子结构与多组分活性调控,实现低能垒高效析氢催化体系构建

- • 立足中国,服务世界|JICV正式回归自主平台SciOpen

- • 陕科大欧阳海波等:受榫卯连接启发界面结构设计协同增强Cf/(HfNbTaTiZr)C-SiC复合材料的力学和抗热冲击性能

- • 上海交通大学高温热防护涂层团队范晓慧等:原位碳热还原制备高强度各向异性ZrC/YSZ复合泡沫陶瓷的研究

- • 南华大学王宏青/金灵华和中国科学院固体物理研究所杨兵兵等:铁电极化增强载流子动力学用于高效光降解四环素

全部作者的其他最新博文

- • 中国计量大学陈达教授和秦来顺教授联合团队:从厚度调控到性能飞跃,Bi2WO6界面极化强化的压电催化创新路径

- • 哈尔滨工业大学柏跃磊/上海大学刘斌等:基于机制引导的高熵稀土双硅酸盐CMAS腐蚀抗性与服役寿命预测

- • 云南大学朱静/五邑大学李小双等:基质结构工程提升Sm3+激活剂离子的发光效率

- • 武汉理工大学邹浩然/张文/张帆等:协同界面电子结构与多组分活性调控,实现低能垒高效析氢催化体系构建

- • 国防科技大学王为得/马青松等:氮化硅陶瓷的强韧协同提升,高熵晶间相设计与“双峰”形貌调控

- • 河北师范大学/清华大学:采用阳离子同晶取代/掺杂策略,实现云母陶瓷的深远红强宽带发射及在植物栽培照明与潜指纹识别中的应用