博文

广州大学柯善明/叶茂:弛豫铁电材料用于极端环境超高灵敏度光学测温

||

原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Liu H, Yang S, Mo X, et al. K0.5Na0.5NbO3-based multifunctional transparent ceramics for ultrahigh sensitive optical thermometry. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221045

文章DOI: 10.26599/JAC.2025.9221045

1、导读

基于荧光材料荧光强度比(FIR)技术的光学测温具有非接触、快速响应、以及高的空间和温度分辨率等特点,特别适用于电磁场、微温度场、恶劣环境或者快速移动物体的温度(热量)测量。然而,传统荧光材料的绝对温度灵敏度、相对温度灵敏度和信号分辨率难以同时提高,这也是几十年来FIR技术研究的最大障碍。另一方面,把铁电性和稀土离子发光结合形成陶瓷的多功能性已有20余年的研究历史。最近虽然有大量的工作把陶瓷的铁电性、压电性、透明性、储能和发光特性组合在一起,丰富了功能陶瓷的研究,然而却缺少明确的应用场景。本文发现将弛豫铁电纳米结构和稀土发光离子组合起来,可以极大地提高FIR信号分辨率和灵敏度,为透明铁电陶瓷的应用探索了一条新的途径。

2、研究背景

目前FIR技术主要是利用稀土离子的热耦合能级(TCL)对。通常来说较窄的TCL能隙(energy gap)有利于提高FIR的绝对温度灵敏度(Sa),但是会显著降低其相对温度灵敏度(Sr),并可能引起两个发射峰的重叠从而降低信号分辨率;相反,较宽的能隙可以提高Sr但会减弱TCL能级的热耦合,导致Sa的降低。也就是说本质上很难同时提高TCL荧光材料的绝对温度灵敏度、相对温度灵敏度和信号分辨率,这也是几十年来FIR技术领域内长期未解的难题。

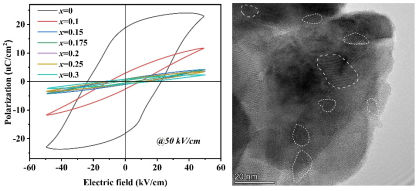

本文制备了Pr3+掺杂的K0.5Na0.5NbO3 (KNN)-基陶瓷,利用价态间电荷转移(IVCT)和纳米极性微区的协同作用实现了巨大的FIR信号分辨率、以及Sa和Sr的同时提高,获得了超高的灵敏度。非铁电CaTiO3 (CT)加入到KNN中可以打破其长程铁电有序,形成纳米极性微区并表现出弛豫铁电行为;也可以极大地阻碍陶瓷晶粒的生长,形成尺寸在200纳米以下的均匀超细陶瓷,从而使陶瓷具有较高的透明度;同时CT还是Pr3+离子发光的优异基质,极大提高了KNN陶瓷的发光性能。极性纳米微区可以在较宽的温度区间存在,其结构对温度相当敏感,可以强烈影响Pr3+-Nb5+以及Pr3+-Ti4+之间的电荷转移,从而获得超高的FIR比值、及超高的灵敏度(比目前的荧光材料提高了一个数量级)。可以说纳米极性微区和稀土光致发光的组合设计策略初步解决了FIR技术灵敏度低的问题,对光学测温来说是一个小小的突破。

3、文章亮点

1)创新设计:首次将弛豫铁电体的纳米极性微区(PNRs)结构与稀土离子发光耦合,突破传统TCL荧光技术灵敏度和信号分辨率的瓶颈。

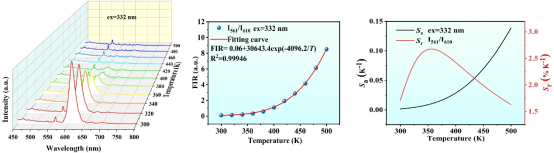

2)性能卓越:在300-500 K范围内,FIR值提升75倍,Sₐ达0.139 K⁻¹,Sᵣ达2.69% K⁻¹,灵敏度领先现有材料一个数量级。

3)多功能一体:陶瓷兼具高透光率(1336 nm处78%)、光致发光(红光)和超高的光学测温灵敏度,为“智能窗口”等应用奠定基础。

4、研究结果及结论

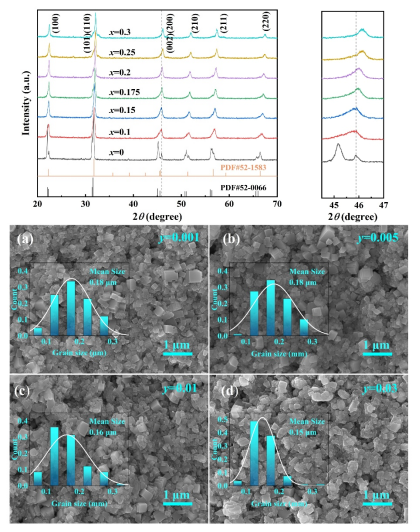

结构特性:CT的加入促使KNN从正交相转变成伪立方相,晶粒尺寸降至亚微米级(150-200 nm),陶瓷致密度超99%,显著减少了光散射。Pr的掺杂未改变陶瓷的晶体结构和晶粒尺寸。

Figure 1. (1-x)KNN-xCT陶瓷的XRD、以及不同Pr掺杂的KNN-0.175CT陶瓷的表面SEM结果。Pr掺杂并未影响陶瓷的晶粒尺寸。

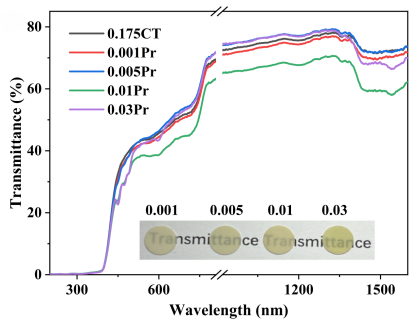

光学性能:优化组分的陶瓷在1336 nm波长下透光率达78%,且Pr³⁺掺杂不改变陶瓷的相结构和晶粒尺寸,因此对陶瓷的透光性能影响较小。Pr³⁺的掺入使陶瓷表现出优异的红色光致发光性能。

Figure 2. KNN-0.175CT:Pr陶瓷的透光性能。

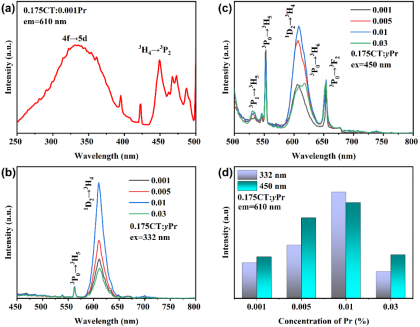

Figure 3. (a) KNN-0.175CT:0.001Pr陶瓷于610 nm的激发谱 (c, d)分别是KNN-0.175CT:yPr陶瓷在332 nm和450 nm激发下的光致发光谱,以及相应的发射强度比较。

温度传感性能:基于Pr³⁺的¹D₂→³H₄ (610 nm)与³P₀→³H₅ (561 nm)发射峰的FIR值拟合得到与温度相关的曲线,FIR荧光强度比最高达到75,Sₐ最高达0.139 K⁻¹,Sᵣ最高达2.69% K⁻¹,较传统荧光材料的灵敏度提升了一个数量级。

Figure 4. KNN-0.175CT:0.01Pr陶瓷在300-500 K温度区间的光致发光图谱,其FIR随温度变化,以及不同温度下的绝对灵敏度和相对灵敏度。

机制解析:非铁电CT的加入,促使KNN从正交相转变为伪立方相,晶粒尺寸降至亚微米级(150-200 nm),铁电长程有序被破坏并形成纳米极性微区(PNRs)。根据前期结果,PNRs会在一个很宽的温度范围内存在,且其动态响应与温度息息相关。PNRs的存在影响了稀土离子的发光,另外其动态响应增强了Pr³⁺-Nb⁵⁺/Ti⁴⁺电荷转移的温度依赖性,从而同步优化灵敏度与分辨率。

Figure 5. KNN-CT陶瓷在CT含量超过0.15时展现了典型的弛豫铁电的极化特征,TEM可以直接观察到极性纳米微区。

结论与展望:本研究通过材料设计与结构调控,结合纳米极性微区和稀土光致发光的设计策略初步解决了FIR技术灵敏度低的问题。未来可进一步拓展至电磁场监测、微区温度成像等领域,并为多功能集成器件(如自供电传感窗口)的开发提供新思路。

5、作者及研究团队简介

叶茂(通讯作者),广州大学副教授,曾入选深圳市高层次人才 ,主要从事电介质材料的研究,关注多功能复杂氧化物材料的可控制备及结构-性能关联,通过显微结构设计实现功能氧化物中电、磁、光等性能的集成与耦合。在Nano Lett., App. Mater. Today, Adv. Mater., Acta Mater., ACS Appl. Mater. Interfaces, Appl. Phys. Lett.等学术期刊发表论文50余篇。主持了国家自然科学青年基金项目、博士后科学基金项目、深圳市面上项目等科研项目。

柯善明(通讯作者),广州大学教授,博士生导师,先后入选广州市领军人才、深圳市海外高层次人才、青年井冈学者,连续多年入选全球前2%顶尖科学家榜单。主要从事电介质材料和大尺寸半导体单晶研究,在Nature Materials、Advanced Materials、Nano Letters等学术期刊发表论文100余篇,被引用4800余篇次,H因子37。获江西省自然科学奖一等奖、陕西省科学技术奖二等奖各一项,陕西高等学校科学技术奖一等奖一项。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1474856.html

上一篇:王大伟方若翩褚德伟等:快速光热加热水系电池在低温环境下的应用

下一篇:西北工业大学/北京科技大学/清华大学新综述:低烧结收缩多孔陶瓷的原理、进展与展望