博文

厦门大学李淑星/解荣军/赖义锋/郑交春:包芯结构荧光陶瓷实现高亮度激光照明光源  精选

精选

||

原文出自Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Lai Y, Zheng J, Zhang Z, et al. Core-cladding-like phosphor ceramics wafer: A path to ultra-high luminance. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221137

文章DOI: 10.26599/JAC.2025.9221137

ResearchGate:Core-cladding-like phosphor ceramics wafer: A path to ultra-high luminance

1、导读

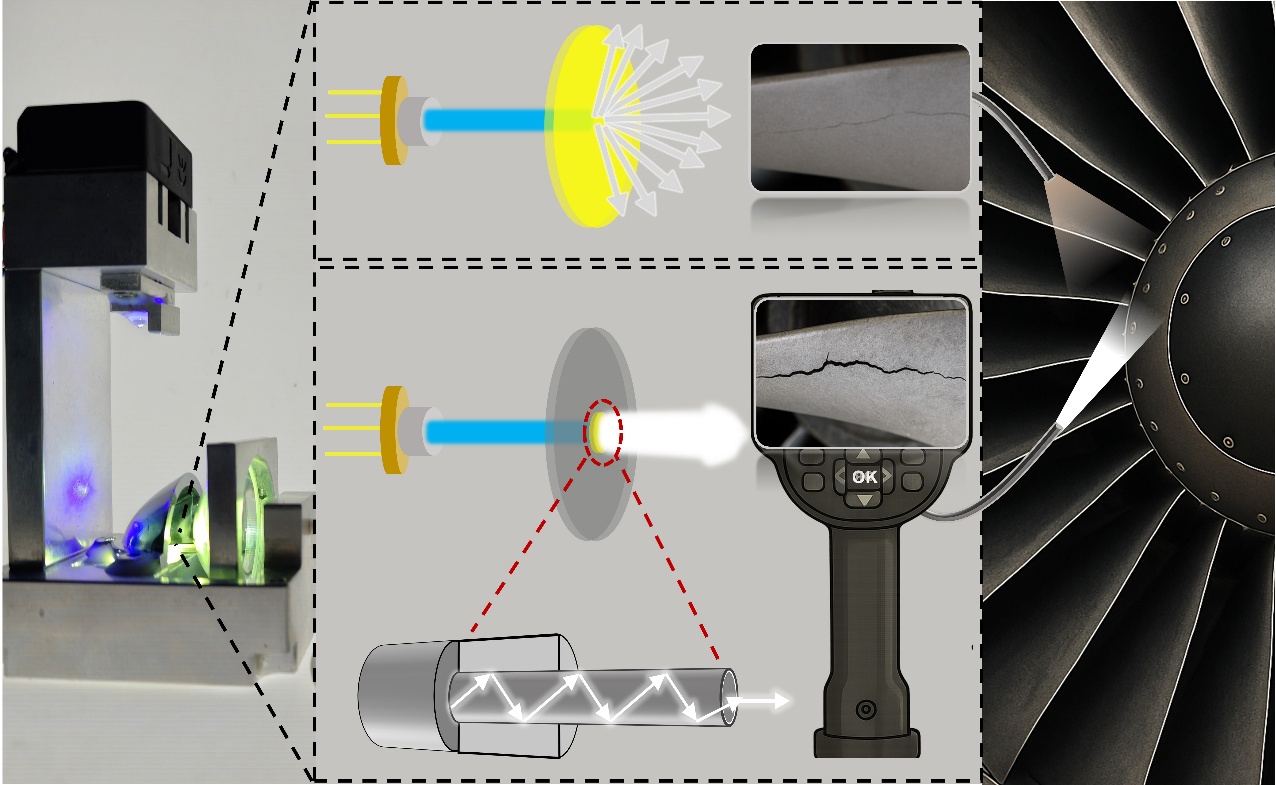

本研究采用凝胶注模法成功制备了一种类光纤结构的荧光陶瓷,其芯层为YAG:Ce,包层为Al2O3。该结构有效解决了激光激发时光斑面积扩大的问题,同时也不会牺牲最大光通量。芯层直径为1.0 mm的包芯结构荧光陶瓷的光斑面积与原始激光光斑面积接近,几乎没有光斑扩大。在透射光路模式激发下,芯层直径为1.0 mm的包芯结构荧光陶瓷可以耐受30 W·mm⁻2的激光激发阈值,并获得2100 lm的最大光通量,最终实现3900 lm·mm⁻2的超高亮度白光输出。本研究提出了一种新的荧光陶瓷结构设计,为实现小光束、高亮度光源提供了新思路。

2、研究背景

高功率密度蓝光激光激发荧光材料是获得高亮度光源的有效途径,其在远距离探照、高亮度投影显示,及夜视探测等应用中展现出广阔的应用前景。光源的亮度主要受两个关键参数的影响:最大光通量与光斑面积,且这两个参数很大程度上由荧光材料决定。其中,最大光通量取决于荧光材料的流明效率以及其能承受的最高蓝光激光功率密度,也称为发光饱和阈值。此外,蓝光激光照射到荧光体后易在其内部发生扩散,从而导致光斑面积扩大。

此前,已有大量研究尝试通过在荧光材料中引入气孔或TiO2等第二相粒子以限制光斑扩大,或引入Al2O3等高热导率材料以提升发光饱和阈值。然而,这些策略通常在提升最大光通量与限制光斑面积扩大之间形成一种“此消彼长”的制约关系,从而影响了输出光源亮度的提升。因此,亟需开发既能提升最大光通量又能有效抑制光斑扩大的荧光材料,提升激光驱动光源的亮度。

3、文章亮点

(1)采用凝胶注模法成功制备了一种类光纤结构的半透明荧光陶瓷,其芯层与包层界面结合良好,元素分布均匀、致密性良好;

(2)通过调控包芯结构荧光陶瓷的芯层直径,可有效解决光斑面积和最大光通量之间的制约问题,获得了亮度为3900 lm·mm⁻2的超高亮度光源,显著优于当前文献中的报道值;

(3)揭示了实现超高光源亮度的关键机理:YAG:Ce与Al2O3之间的折射率差异,以及Al2O3的不发光特性,使得光斑被限制在芯层区域。此外,Al2O3包层相较于YAG:Ce芯层具有更高的热导率,利于散热并提升发光饱和阈值。

(4)将包芯结构荧光陶瓷与普通荧光陶瓷分别应用于微型工业内窥镜中, CCPC-1.0的亮度输出高达75710 lx,而普通荧光陶瓷仅为20097 lx。

4、研究结果及结论

(1)制备工艺:本研究通过凝胶注模法成功制备了包芯结构的陶瓷素坯,其芯层直径分别为2.0 mm,1.5 mm和1.0 mm,外径为 15 mm。素坯在真空度为10⁻3 Pa、烧结温度为2273 K的条件下烧结5 h,并在1723 K下退火10 h,最终获得半透明的包芯结构荧光陶瓷。所得陶瓷致密度高、无明显气孔、元素分布均匀,且包层与芯层界面处结合紧密,为限制光斑和高效散热提供了基础。

图1:CCPC和PC的制备及微结构表征。(a)凝胶注模法制备CCPC和PC的工艺流程。(b) CCPC和PC在自然光(左)和蓝光照射(右)下的实物照片。(c) CCPC-1.0芯层与包层界面处的SEM图。(d)TEM图。(e) HRTEM图。(f)和(g)分别为(e)中标注区域A与B的局部放大HRTEM图。(h) EDS元素分布。

(2)性能表征:实验结果表明,CCPC-1.0在透射模式蓝光激光激发下,其光斑直径仅为0.82 mm,与初始蓝光激光的直径接近。此外,CCPC-1.0在室温下表现出优异的导热性能,其热导率高达36 W·m⁻1·K⁻1,使CCPC-1.0具备较高的发光饱和阈值,从而实现超高亮度的白光输出(3900 lm·mm⁻2),超过了当前的文献报道。

图2. CCPC和 PC在蓝光激光激发下对光斑限制能力的表征。(a) 光斑直径的测试示意图。(b) 荧光陶瓷直径方向上的归一化亮度分布曲线。(c) 光斑直径及光斑扩展比例。(d) 光斑的峰值亮度。(e) 侧向发射比。(f) 前向发射比。

图3. CCPC-1.0与PC的性能对比。(a)热导率与温度的依赖关系。(b)热猝灭曲线。(c)在6.42 W蓝光激光激发下,陶瓷直径方向的温度分布曲线。(d)光通量与入射蓝光激光功率密度的依赖关系。(e)流明效率与入射蓝光激光功率密度的依赖关系。(f)与已有研究中报道的最大亮度的对比分析。

Table1 本工作与文献报道的激光驱动白光光源的性能对比

材料 | 色坐标 | 发光饱和阈值 (W·mm⁻2) | 最大光通量 (lm) | 光斑面积(mm2) | 亮度 (lm·mm⁻2) | 测试模式 (透射/ 反射) | 参考文献 |

Y3Al5O12:Ce | / | ~8.5 | 1227 | 0.52 | < 2360 | R | [7] |

Y3Al5O12:Ce | (0.437,0.535) | ~3.8 | 627 | 0.8 | < 783 | R | [4] |

Y3Al5O12:Ce | (0.306,0.336) | 7.92 | 855 | 0.5 | 1710 | R | [32] |

Y3Al5O12:Ce | / | 10.5 | 1350 | 1 | <1350 | R | [44] |

Y3Al5O12:Ce | / | 23 | 2580 | 1 | 2580 | R | [45]a) |

La3Si6N11:Ce | (0.330,0.356) | ~8 | 1071 | 0.785 | <1364 | R | [46] |

La3Si6N11:Ce | / | 5.99 | 872.2 | 0.5 | <1774.4 | R | [47] |

LaMgAl11O19:Mn | / | 40 | 2012 | 2.543 | < 791 | R | [25] |

Lu2Mg2Al2Si2O12:Ce | (0.390,0.395) | 20 | 1080 | 1 | <1080 | R | [48] |

Mg2Al4Si5O18:Eu | (0.590,0.410) | 21 | 523 | 1 | <523 | R | [49] |

Sr3TaO5.5:Eu | (0.353,0.359) | 19.2 | 1115 | 0.786 | <1420 | T | [10] |

La3Si6N11:Ce | / | ~22.5 | 5602 | 2.5 | < 2240 | T | [21] |

La3Si6N11:Ce | (0.300,0.305) | 12.91 | 1076 | 0.502 | < 2143 | T | [50] |

(La,Y)3Si6N11:Ce | (0.348,0.318) | 12.82 | 740 | 0.502 | < 1474 | T | [42] |

Lu2Mg2Al2Si2O12:Ce | / | 5 | 393.8 | 1 | <393.8 | T | [48] |

Y3Al5O12:Ce | / | 18.08 | ~650 | 0.5 | 1300 | T | [38]b) |

Y3Al5O12:Ce | (0.310,0.343) | 11.2 | 1839 | 0.758 | < 2342 | T | [41] |

Y3Al5O12:Ce | (0.313,0.315) | 13.74 | 1000 | 0.546 | < 1831 | T | [51] |

Y3Al5O12:Ce | (0.430,0.546) | 14.5 | 1032 | 0.502 | < 2055 | T | [52] |

Y3Al5O12:Ce | (0.416,0.556) | 8.9 | 1094 | 0.785 | < 2425 | T | [53] |

CCPC-1.0 | (0.315,0.355) | 30 | 2100 | 0.53 | 3900 | T | This work |

(3)应用效果:将CCPC-1.0与PC进行应用在自制的微型工业内窥镜中,并比较其性能。结果表明,CCPC-1.0优异的光斑限制能力使白光更加聚焦,从而显著提升了其与光纤的耦合效率。相比之下,PC所产生的白光具有较强的发散性,导致耦合效率较低,输出光强也较弱。因此,基于包芯结构荧光陶瓷产生的高亮度、高准直的白光光源为其在工业内窥镜及结构健康监测中的应用奠定了基础。

图4. 白光光源及其在微型内窥镜中的应用。(a)内窥镜基本构造。(b) 基于CCPC-1.0(左)和PC(右)获得内窥镜白光光源的效果对比图。(c) 测试光纤发出的白光照度的装置。(d) 沿x轴方向距离光纤出口2~10 cm的照度。(e) 距离光纤出口4 cm处,照度随角度θ (0~180°)的变化情况。

(4)机理探索:YAG:Ce@ Al2O3包芯结构荧光陶瓷展现出优异的光斑限制能力,并能够同时提升最大光通量。这主要归因于YAG:Ce与Al2O3之间的折射率差异以及Al2O3的不发光特性,两者协同作用将光斑限制在芯层区域内。通过精准调控芯层直径,可对光斑面积实现精确控制。此外,Al2O3包层相较于YAG:Ce具有更优异的热导率,可实现更高效的散热,并提高发光饱和阈值。得益于上述双重优势,CCPC-1.0能够承受功率密度为30 W·mm⁻2的蓝光激光激发,并在透射光路模式下实现高达2100 lm的峰值光通量及3900 lm·mm⁻2的超高亮度光源输出。

图5. 在蓝光激光激发下,包芯结构陶瓷与普通陶瓷的光学和热学性能对比示意图。

5、作者及研究团队简介

李淑星(通讯作者),厦门大学材料学院副教授,博士生导师。李淑星副教授于2017年在中国科学院上海硅酸盐研究所获得博士学位,其中2015年~2016年,在日本物质材料研究机构(NIMS)联合培养。自2023年起担任厦门大学副教授。她的研究方向主要集中在面向照明或传感应用的稀土掺杂发光陶瓷。

解荣军(通讯作者),厦门大学材料学院教授,博士生导师,洪堡学者,解荣军教授分别于1992年、1995年和1998年在中北大学、西安交通大学和中国科学院上海硅酸盐研究所获学士、硕士和博士学位。他曾于1998-2000年在日本物质材料研究机构从事博士后研究工作,2001-2002年在日本先进工业科学技术研究所继续从事博士后研究,并于2002-2003年期间担任德国达姆施塔特工业大学洪堡研究学者。2003年加入日本物质材料研究机构,历任高级研究员、首席研究员,直到2017年底。自2018年起,他在厦门大学材料学院担任教授。他的研究兴趣包括发光材料的设计、合成、性能及其在固态照明、发光显示和传感中的应用。

赖义锋(共同第一作者),赖义锋于2024年获得厦门大学硕士学位。他的研究兴趣主要集中在荧光陶瓷的凝胶注模成型研究。

郑交春(共同第一作者),郑交春于2024年获得成都大学硕士学位,现为厦门大学博士研究生。其研究方向为稀土掺杂发光陶瓷在高温传感中的应用。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1)KANG Y, LI S, TIAN R, et al. Fine-grained phosphors for red-emitting mini-LEDs with high efficiency and super-luminance. Journal of Advanced Ceramics, 2022, 11(9): 1383-1390. https://www.sciopen.com/article/10.1007/s40145-022-0617-z

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,2024年发文量为174篇;2025年6月发布的影响因子为16.6,连续5年位列Web of Science核心合集“材料科学,陶瓷”学科33种同类期刊第1名;2024年11月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目;2025年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学1区Top期刊。2023年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台SciOpen独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1497742.html

上一篇:桂林理工大学相怀成/唐莹团队:低损耗有序橄榄石微波介质陶瓷的温度稳定性调控及应用

下一篇:内蒙古工业大学/内蒙古科学技术研究院:基于锌掺杂调控的SrZrO3晶体结构与光学优化—赋能高效日间辐射冷却