博文

“幽”字探源:汉字演化中的微观与宏观

||

《周易》解字之18“幽”-易学111

在现代汉语中,“幽”字的使用并不算很常见。但见微知著,这个看似普通的字,却向我们展示了汉字发展演化中一个非常有趣的规律,很值得我们深入研究。

“幽”字的主要义项包括:

1.隐藏、不公开:如幽会、幽居(a. 隐居;b. 幽静的住处)、幽愤。

2.地方僻静、光线暗:如幽谷、幽静、幽暗。

3.沉静而安闲:幽闲、幽趣(幽雅的趣味)、幽婉。

4。把人关起来,不让跟外人接触:幽禁、幽闭、幽囚。

5.迷信中的阴间:幽灵、幽魂。

6.古地名:幽州。

其中,义项3“沉静而安闲”很可能是从义项1“隐藏、不公开”引申出来的。

若暂且省略义项5和6,我们可以将“幽”字划分为三个核心意群:一个与“隐藏”相关的情绪与状态;一个与“光线阴暗”相关的感觉;再一个就是“囚禁”。

我们接下来要分析的是:这些核心意群是如何发展而来的?

“幽”的字形

“幽”字的小篆字形很简单,为半包围结构,中间是少了一横的“丝”字,外侧则是“山”或“土”。表面上看,该字很可能是会意字,有“山中之丝”的含义,但这只是简单的会意理解,事实上,该字的内涵远比这复杂。

“幽”字的小篆字形很简单,为半包围结构,中间是少了一横的“丝”字,外侧则是“山”或“土”。表面上看,该字很可能是会意字,有“山中之丝”的含义,但这只是简单的会意理解,事实上,该字的内涵远比这复杂。

《说文解字》说:“(幽)隐也。从山中𢆶,𢆶亦声。于虯切”。也就是说,《说文解字》的作者许慎认为该字是形声字。“𢆶”并非“丝”,其读音也并非“sī”,它的发音很可能就是“yōu”,所以许慎才说“从山中𢆶,𢆶亦声”。

许慎是一位严谨的学者,他的观点虽然偶有错误,但基本上是可靠的。于是,这里就出现了一个问题:“𢆶”到底是什么?它与“丝”又有什么关系呢?

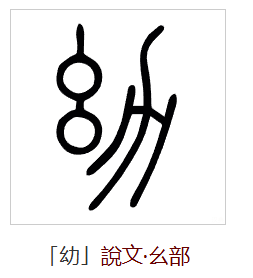

我认为“𢆶”很有可能是虫卵,或昆虫的幼虫,也就是“幼(yòu)”的原型。我们来看看“幼”字。

从“幼”的小篆字体中可以看出,其左侧为“幺(yāo)”,右侧为“力”。左侧的“幺”就是“丝”少了下面的一横,意思是“小”。《说文解字》说:“(幺)小也。象子初生之形”。许慎的说法肯定不对,小孩子出生并不是这个样子,而虫卵孵出幼虫的形态才更符合。况且,“幼”字右侧的“力”,其象形为“耒”,是古代

从“幼”的小篆字体中可以看出,其左侧为“幺(yāo)”,右侧为“力”。左侧的“幺”就是“丝”少了下面的一横,意思是“小”。《说文解字》说:“(幺)小也。象子初生之形”。许慎的说法肯定不对,小孩子出生并不是这个样子,而虫卵孵出幼虫的形态才更符合。况且,“幼”字右侧的“力”,其象形为“耒”,是古代 掘土的用具。用力掘土时,挖出某些昆虫的幼虫,这是生产劳动时经常遇到的事。因此,以“幺”加“力”共同构成“幼小”的意思,是一种非常恰当的会意,符合古代人们劳动时掌握的常识。

掘土的用具。用力掘土时,挖出某些昆虫的幼虫,这是生产劳动时经常遇到的事。因此,以“幺”加“力”共同构成“幼小”的意思,是一种非常恰当的会意,符合古代人们劳动时掌握的常识。

正是从这个角度分析,许慎认为“幽”是形声字,和“幼”有关,并且发“幼”的声音,很有可能是非常正确的。

那么,“幽”字外侧的半包围结构真的是“山”吗?

从表面上看,这个字形的确是“山”,不仅小篆字形是“山”,而且后世演化的标准字形也是“山”。但我之所以提出这样的怀疑,是因为“幽”字有一个异体字“𡋢”,它的上方和“幽”类似,也是“𢆶”,下方却是“土”。

按照我们之前的分析,“𢆶”就是“幼”,表示某种昆虫的幼虫,之所以写作“𢆶”,是表示“幼虫”很多的样子。而昆虫的幼虫,与其说生活在山中,不如说生活在土中。“幽”字的异体字“𡋢”,上“𢆶”下“土”,从会意角度来说,是非常合理的;如果下方是“山”,就不那么合理了。

按照我们之前的分析,“𢆶”就是“幼”,表示某种昆虫的幼虫,之所以写作“𢆶”,是表示“幼虫”很多的样子。而昆虫的幼虫,与其说生活在山中,不如说生活在土中。“幽”字的异体字“𡋢”,上“𢆶”下“土”,从会意角度来说,是非常合理的;如果下方是“山”,就不那么合理了。

“山”和“土”是两个意思完全不同,但又紧密关联的字。“土”是“山”字的部件,也许古人认为,“山”就是一个大土堆。我们来看一下甲骨文的“山”和“土”字,就能明白二者的关系了。

昆虫的幼虫生活在“土”里,如果我们想造字来表达这一现象,应该怎么做呢?

我们可以先在上面写上很多“幼虫”,就是“𢆶”,下方用三个“土”把“𢆶”隔开,表示幼虫都散布在土中,不容易被看见。但是,按照造字规律,下方的三个“土”组合在一起,不就成了“山”字了吗?这让人怎么分辨呢?

因此,我们可以提出这样一个假说:

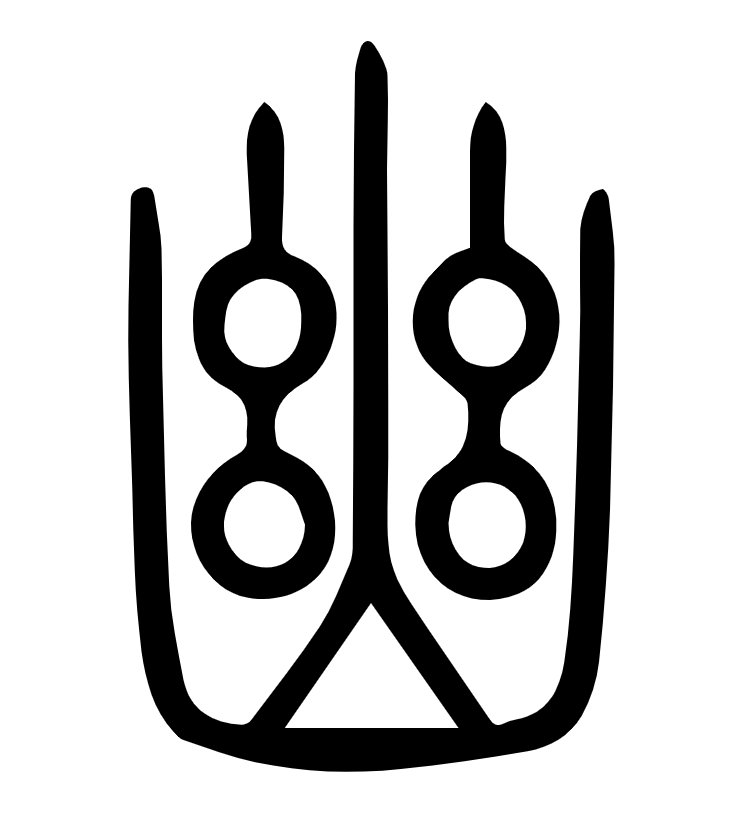

商末殷人造字时,试图表达出昆虫的幼虫生活在土中,不容易被看到的含义,所以才有了甲骨文的字形。但是这种字形太容易被误解了。在春秋战国时期,甲骨文向小篆转化的过程中,大部分人可能不理解这种造字意图,于是把联合在一起的“土”看作“山”,就有了小篆的“幽”字。还有一部分人理解该字的造字意图,于是把联合的“土”字只保留一个,就有了小篆的“𡋢”。至于在后世,人们越来越认为“幽”字更符合该字的形象,于是“𡋢”字逐渐被取代,消失在汉字的演化历史中,只作为曾经被使用的异体字,遗留在字书中,不再被人们关注。

因此,我们可以提出这样一个假说:

商末殷人造字时,试图表达出昆虫的幼虫生活在土中,不容易被看到的含义,所以才有了甲骨文的字形。但是这种字形太容易被误解了。在春秋战国时期,甲骨文向小篆转化的过程中,大部分人可能不理解这种造字意图,于是把联合在一起的“土”看作“山”,就有了小篆的“幽”字。还有一部分人理解该字的造字意图,于是把联合的“土”字只保留一个,就有了小篆的“𡋢”。至于在后世,人们越来越认为“幽”字更符合该字的形象,于是“𡋢”字逐渐被取代,消失在汉字的演化历史中,只作为曾经被使用的异体字,遗留在字书中,不再被人们关注。

如今作为现代人的我们,再回头看甲骨文的“幽”字,还是觉得下面是“山”字。只有在字书中作为异体字,即将被遗忘的“𡋢”字,还在努力做着提醒我们的最后尝试。

汉字的字形远没有我们想象的那么简单。

关于“幽”字的话题还有很多,下篇博文我们继续讨论。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3303836-1496988.html

上一篇:《周易》解字之17“咥”续-易学110

下一篇:重谈《周易》之“幽”