博文

周易科普11-商不过是酋邦-易学85

||

我们之前的博文论述了“商国”不是君主制帝国,它只是“酋邦”(部落联盟),甚至还不是“封建制国家”。

所谓的“封建制国家”和马克思的“封建社会”不是同一个概念,千万不要混淆。这里定义的“封建制国家”的特点是:

1.存在跨地域的“王”,“王”的权力集中程度弱于帝国君主,但强于“酋邦”(部落联盟)首领。例如:“封建制国家”可以将某地赐予或册封给贵族“公”,该地的土地和人民都是“公”的私有财产;而“酋邦”的“王”只是认可某地的部落首领,并不能把该部落的土地和人民赐予他人。

2.在“王”族之内,存在为“王”服务的行政机构和官僚集团,这些行政分层弱于“君主制帝国”,但强于“酋邦”。例如:“王”设置了司马、司寇等官职,这些官职比“君主制帝国”的官僚系统简单得多,也可以由服务于“王”的非血亲担任,直接对“王”负责。“酋邦”的“王”同样可以将集中于自身的权力分化,但是承担这项工作的必须是与“王”有血亲关系的大贵族。从理念上,他们是在协助“王”管理整个血缘家族集团,并不是直接对“王”负责的“臣”。

从以上角度来说,周朝才逐步形成了“封建制国家”,而“商”仅仅是“酋邦”,是向“封建制国家”过渡的阶段。

我们以《周易》中文王被册封“建侯”的记录作为证据。

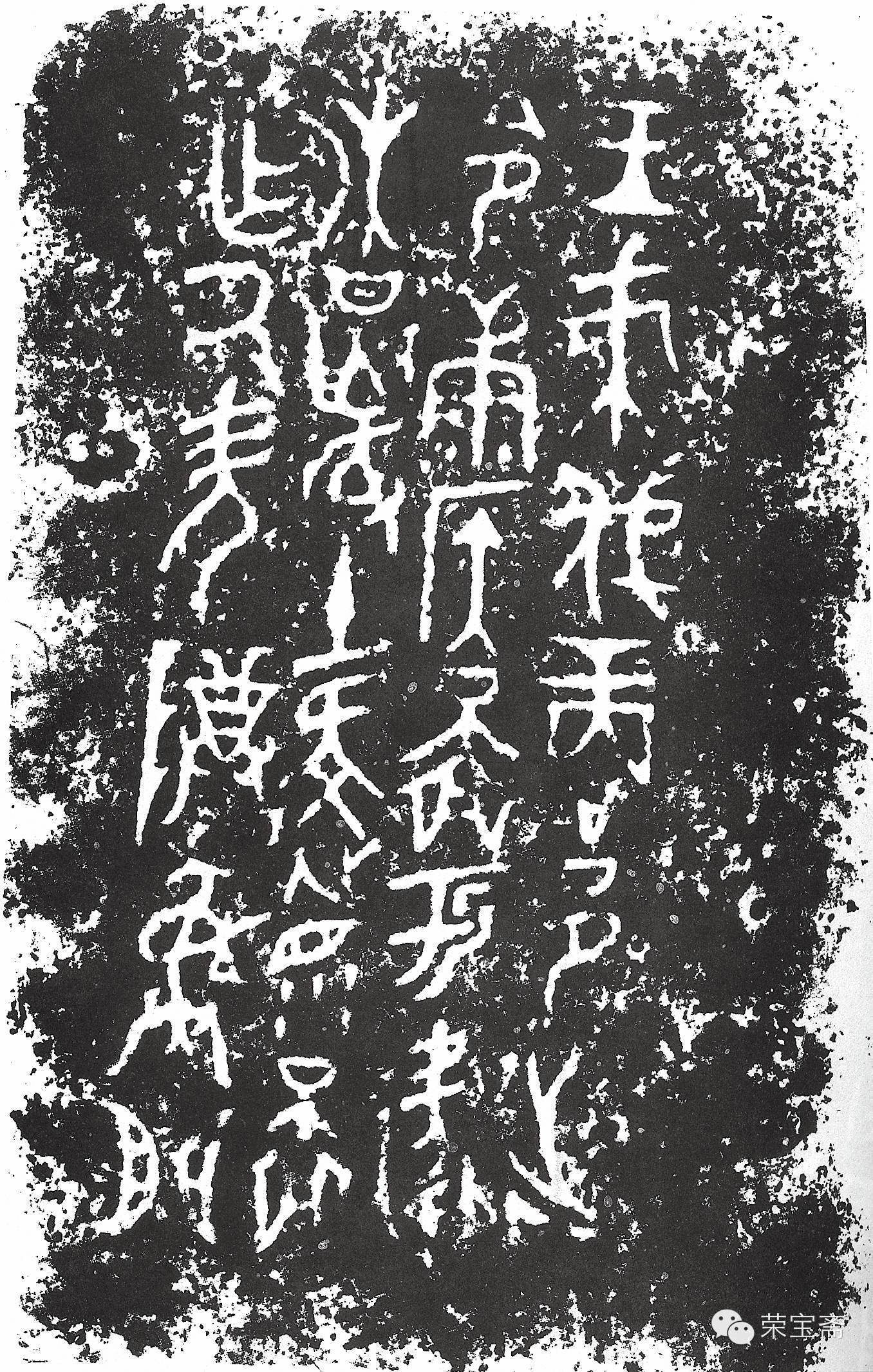

“侯”字很可能为假借字,其小篆和甲骨文字形都描绘了该字本义为射箭的布靶,后被假借为表示某地的抽象名词,该地是商王专门划分出来供某个部落居住的。后世将“侯”字引申为官爵的名称,例如将册封在“康”地的贵族称为“康侯”,但是这种引申义很可能在商末还没有产生呢!考古研究发现了大量有“康侯”铭文的青铜器,属于西周时期,同时也不能直接证明“侯”是爵位。按照“侯”的本义,“康侯”有可能仅仅是地名。

在《周易》中,提到了2次3例“建侯”,还有两例提到“侯”字但充满了争议,分别是“康侯用锡马蕃庶”和“不事王侯”。

《屯》:屯,元亨,利贞,勿用有攸往,利建侯。

《屯·初九》:磐桓;利居贞,利建侯。

《豫》:豫,利建侯,行师。

《蛊·上九》:不事王侯,高尚其事。

《晋》:晋,康侯用锡马蕃庶,昼日三接。

《屯》卦的背景是周文王被商王(很可能是帝乙)允许回到周原“建侯”,之后按照承诺前往殷都求亲。我们需要确定一件事:商王允许文王回周原,是将某个地方和当地的人民赐予文王,还是让文王带着自己的族人,在周原寻找地方定居呢?

《屯·初九》“磐桓,利居贞,利建侯”的意思是:(我们周族)要像磐石一般稳固(磐),永远在此生息繁衍(桓),定居在这里是有利的,在这里建设侯地也是有利的。 其中,“建”的本义是确定规则、秩序[2],“建侯”就是确定居住的地方,安排好居住的规划。

从该句爻辞可以看出,周族居住的地点是文王自己确定的。他可能认为这里地势不错,有利于持续发展,所以就选定了这里。我们现在从考古证据中知道,这里就是现在的陕西省岐山县凤雏村区域,文王的眼光还是不错的。

《屯》卦辞是对爻辞的归纳和总结,此处的“建侯”和《初九》指的是同一件事。“勿用有攸往,利建侯”的意思是:不要到别的地方去了,在这里建侯就很好。

《豫》卦的背景是周族在周原歧邑生活下来后,发展迅速。商王纣到岐山祭天并宴请各部落,想要晋升文王的地位,文王对此感到很为难,非常犹豫。原因很可能是:一方面晋升是有代价的,需要替商王发动对南方的战争,即南狩;另一方面,商王可能承诺,将原属于崇族的“丰邑”赐给文王。

所以《豫》“豫,利建侯,行师”的意思是:考虑再三后,(认为)建侯和出兵都是有好处的。

文王的一生当中,应该只有这两次“建侯”。我们注意到,一次是文王自己选择地方,人也是周族自己的人;第二次是商王承诺给他地方,人员很可能包括当地的百姓。但该地不是商王赏赐的,这次“建侯”可以看作是部落间的吞并。从这个角度讲,商末正处于从“酋邦”向“封建制国家”过渡的阶段。

“酋邦”是近代人类学研究中一个并不很精确的名词,在刘易斯·摩尔根(Lewis Morgan)时代被大量使用。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中引用了大量摩尔根对易洛魁人的研究,并总结了“酋邦”的基本特征。

无论近代人类学描述和总结了多少“酋邦”的文化特征,有一点非常重要,即“酋邦”的“王”之下出现了直接听命于“王”的职业军人,即暴力部门,这是各种“酋邦”区别于“部落”的基础。职业化军队是“酋邦”形成的标志。我们从这一点,结合《周易》,就可以理解周族崛起的合理性。我们下篇博文将论说这一点。

注释:

[1].《说文解字》“(侯)春饗所䠶矦也。从人;从厂,象張布;矢在其下。天子䠶熊虎豹,服猛也;諸侯䠶熊豕虎;大夫射麋,麋,惑也;士射鹿豕,爲田除害也。其祝曰:毋若不寕矦,不朝于王所,故伉而䠶汝也。𥎦,古文矦。乎溝切”

[2].《说文解字》“(建)立朝律也。从聿从廴。居萬切〖注〗臣鉉等曰:聿,律省也。文四”

https://wap.sciencenet.cn/blog-3303836-1485421.html

上一篇:周易科普10-夷商与内战-易学84

下一篇:周易科普12-商族的问题-易学86