博文

《周易》解字12“庚”-易学75

||

《周易》中存在两个相互关联但含义晦涩的字——“庚”和“康”。二者在《周易》中都仅出现一次,这使得对其有效性和可信性的验证颇具难度。

《巽·九五》:“贞吉悔亡,无不利。无初有终,先庚三日,后庚三日,吉”。

《晋》:“晋,康侯用锡马蕃庶,昼日三接”。

释“庚”

“庚”字形简单,但其字源流变却颇为复杂。若不对此字进行清晰的解析,恐怕《周易》中的某些疑难问题将难以得到解答。

天干

众所周知,“庚”是十个“天干”之一,在商朝末期常与十二个“地支”结合用于纪日。我们承认这一常识,但这并不能直接证明“庚”字的造字本义就是“天干”。

关于“干支”用字的起源存在多种假说,在此我们无法进行详尽的讨论和分析,仅提出一个基本假设:“天干地支”中所使用的汉字很可能是“拿来主义”的产物。古人可能选取了一些常用且字形简单的汉字来表示序数关系,这些字的本义或许与序数含义并无直接关联。换句话说,“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”这些字形之间可能并没有内在的逻辑联系。这类似于阿拉伯数字“1、2、3、4、5、6、7、8、9、0”,这些符号的形状是历史演化中各种偶然因素造成的,彼此之间并无必然联系。我们可以随意用一个符号,例如“x”,替换其中的一个数字,只要得到普遍认可,其作为数字的功能便不受影响。正如中文的“壹、贰、叁”和英文的“One, Two, Three”都可以与阿拉伯数字相互替换,只是在实际使用中较为繁琐和不便而已。

因此,将“庚”作为“天干”理解为引申义或假借字是合理的,这并不妨碍我们探究其本义。“庚”字在“干支”系统中的用法与其可能的本义可以并存不悖。

小篆字形

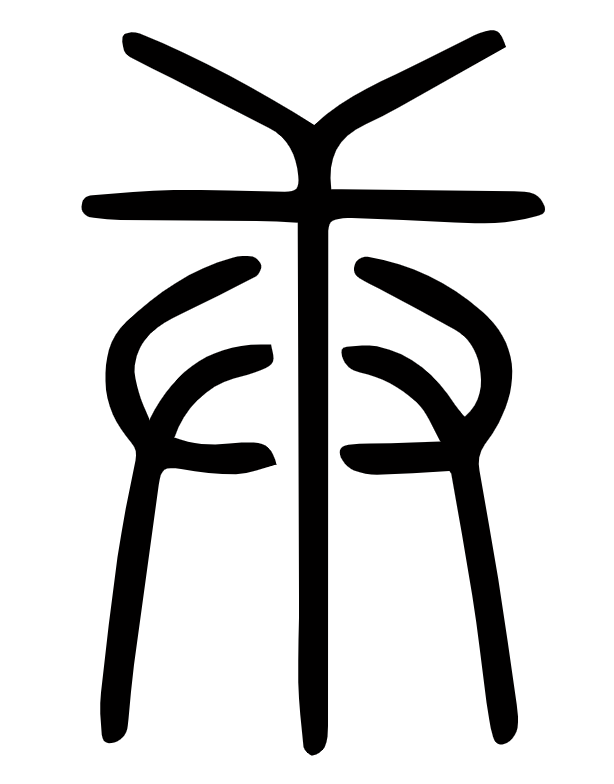

关于“庚”的本义,《说文解字》中记载其小篆字形如左图:

关于“庚”的本义,《说文解字》中记载其小篆字形如左图:

该字形的上半部为“干”,下半部左右两侧为“手”。《说文解字》认为,“庚”代表西方长庚星,其字形象秋天万物果实成熟之貌[1]。然而,许多学者对此解释表示怀疑。例如,郭沫若认为“庚”很可能是乐器“钲”,象征和谐与欢乐[2]。高亨则部分认同《说文解字》,认为“庚”是古代用于筛糠的农具[3]。

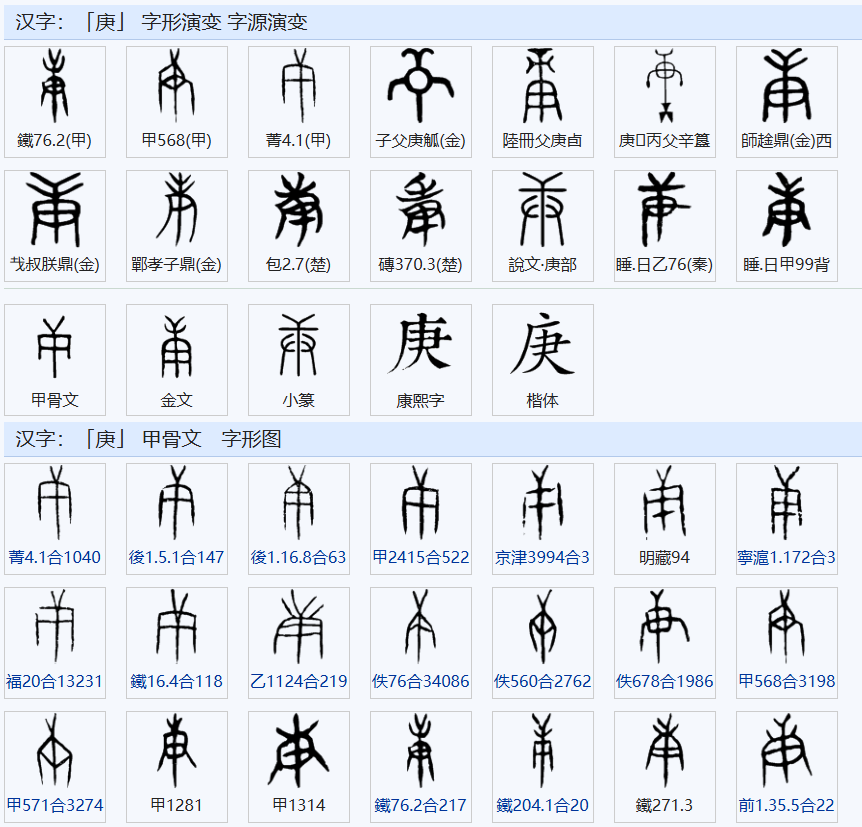

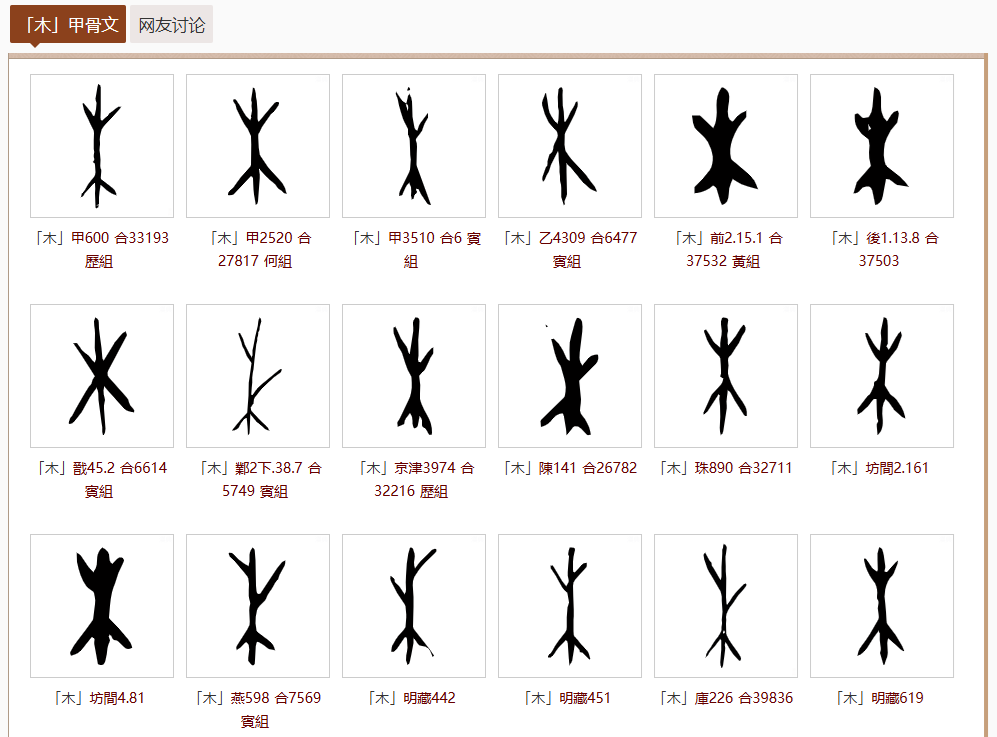

我们观察“庚”字的字形演变,可以发现这些质疑其实很有道理。小篆的字形固然符合《说文解字》的说法,但越追溯至甲骨文,其字形就越难以确定。在甲骨文的“庚”字形中,我们很难辨认出上部是“干”,下部两侧是“手”,甚至可以说它们与“干”、“手”的关联并不明显。

对于种现象,解释起来恐怕非常复杂。我们不妨将问题分解,暂且抛开甲骨文字形,仅从小篆的字形入手进行考察。小篆字体是春秋时期普遍使用的文字,与现代汉字的联系更为紧密。

分析“庚”的小篆字形,我们的核心问题是:该字形上中部,是否确为“干”?对此存在两种可能性:

1.该部件的确为“干”。

我们必须承认,从形态上看,该部件与“干”非常接近。《说文解字》解释“干”有侵犯之意,其主体是一个倒过来的“入”,这与现代汉语的理解截然不同。按照这种解释,“庚”字应为形声字,“干”很可能表音,两只“手”则表示与动作或行为有关。也就是说,《说文解字》的观点很可能成立,“庚”字或许表示“收获之时”,这与“秋天时万物果实成熟之貌”可以联系起来。

2.该部件不是“干”,“干”是后人的误解。

根据甲骨文中一些形态非常相似的字形来看,其上部明显呈现的或许是植物的枝叶,而在小篆字形中,这些枝叶被简化为“干”的形状。如果这种假设成立,那么“庚”字就是会意字,很可能表示双手采摘植物的果实,这个解释同样与“秋天时万物果实成熟之时”相关。

根据甲骨文中一些形态非常相似的字形来看,其上部明显呈现的或许是植物的枝叶,而在小篆字形中,这些枝叶被简化为“干”的形状。如果这种假设成立,那么“庚”字就是会意字,很可能表示双手采摘植物的果实,这个解释同样与“秋天时万物果实成熟之时”相关。

也就是说,无论“庚”字的中上部是否为“干”,其字形都可能与“农作物成熟,可以收获的时候”相关。换句话说,“庚”的小篆字形所“会意”出的意思与《说文解字》的解释是一致的,二者可以相互印证。

甲骨字形

那么,从小篆字形中得出的结论是否可以类推到甲骨文字形呢?恐怕不能这样考虑,因为二者字形存在明显的差异。

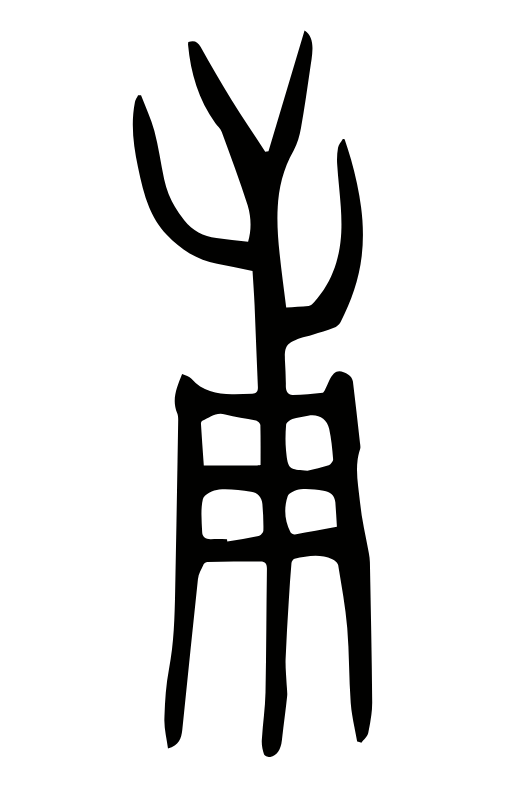

首先,前文提到,“庚”字甲骨字形的上半部很可能代表树木或农作物的枝叶。我们不妨对比同为“天干”的“未”字[6],它们的上半部存在某种相似性,而“未”字明确表示树木枝叶。再观察“木”字,也可见类似的结构。因此,在某些甲骨文中,“庚”字上半部是树木枝叶的可能性或许大于“干”。

其次,在甲骨文中,“庚”字的下半部是“其”吗?

在小篆中,“庚”字的下半部两侧明显是“手”。然而,在甲骨文、金文中类似的字形里,我们无法确凿地判断那一定是“手”。有学者提出,其下部为倒过来的“其”,象形“簸箕”或“筐”,后人可能将其误写为“手”。这种解释具有一定的道理,虽然从形态上看似乎存在一些差异,但我们不能轻易排除这种可能性。

将倒过来的“簸箕”或“筐”与植物的枝叶组合在一起,如果是会意字,即便将其置于古人的农牧生活背景下,我也难以联想到确切的含义。

在小篆中,“庚”字的下半部两侧明显是“手”。然而,在甲骨文、金文中类似的字形里,我们无法确凿地判断那一定是“手”。有学者提出,其下部为倒过来的“其”,象形“簸箕”或“筐”,后人可能将其误写为“手”。这种解释具有一定的道理,虽然从形态上看似乎存在一些差异,但我们不能轻易排除这种可能性。

将倒过来的“簸箕”或“筐”与植物的枝叶组合在一起,如果是会意字,即便将其置于古人的农牧生活背景下,我也难以联想到确切的含义。

一般而言,倒过来的“簸箕”或“筐”也可能指代捕猎鸟类或小型动物的陷阱,但即便如此,恐怕也很难想象陷阱与树木枝叶之间的关联。

如果执意将“庚”字的下半部解释为“簸箕”或“筐”,那么上半部的构件或许只能解释为“干”了。二者组合在一起,可能会意:将事物从“簸箕”或“筐”中取出并加以使用。

因此,仅从甲骨文字形来看,我们可能难以得出任何确定的结论。

甲骨与小篆差异释因

甲骨文的“庚”字形难以直接得出确切结论,我们需要推测并理解其背后的原因。

首先,依据索绪尔的语言学理论,字的“形”、“音”、“义”并非在历史发展过程中同步产生。人类头脑中首先形成的是概念,即“义”。由于人类生活环境的相似性,一些概念也具有共通性,特别是实体概念,如太阳、月亮、树木、水、石头等。其次,头脑中的概念与逐步演化出的声音形成了对应关系。由于地域环境和文化差异,这种对应关系呈现出特殊性。例如,中国古代将太阳的概念发音为“rì”,而英国则发音为“sun”。图形符号,即文字,其产生晚于“义”和“音”,它与“音”建立对应关系,从而进一步与“义”相互关联。

我们设想古代社会语言发展的初期阶段,最稳定的是概念,也就是“义”。一个概念一旦产生,便不易消亡,除非反映该概念的实体已退出历史舞台。例如,“8寸软盘”是早期电脑中存储数据的软性磁盘,这个概念曾被广泛使用,但随着信息技术的发展,人们已不再使用,许多人甚至遗忘了这个概念。而太阳的概念,从古至今一直被使用,这类概念非常稳定。

我们假设与“庚”字对应的概念是“收获”,那么在古代社会,如何表达这个概念呢?人们需要综合运用各种造字法,如“象形”、“指事”、“会意”,甚至“假借”。我们不妨想象,最初创造“庚”字的人可能擅长使用“指事”的方法,甚至曾创造过“干”字,用一个箭头表示从内向外,表达抽象概念“侵犯”。于是,他用一个倒扣的筐示意陷阱,用一个“干”示意将猎物取出,以此表示“收获”。

古代文字的传播范围有限,当这个文字传播给他人后,接收者很可能已经遗忘了前辈造字的初衷,只记得该字表示“收获”。那么在他书写时,便会根据自己的理解在细节上进行修改。例如,原先的上部是“干”字,但后人并未意识到这一点,他可能觉得前辈的意思是将树木的果实放在筐里带回来,于是在书写时,便会在上部添加一些树枝,使意思更明确。也可能有人觉得下部的“筐”表达不够清晰,便在细节上增减横线。随着文字的继续流传,许多人已经忘记下部是筐或簸箕,只记得这个字表示“收获”,于是按照自己的理解,认为下部应该是两只手——双手采摘农作物的果实,不正是“收获”吗?

进一步而言,汉字的演化过程,实际上是历史上不同关键节点,人们以自身的理解对前人的成果进行加工、调整甚至重构的过程。所谓加工,是指对前人流传下来的字增加或减少细节,例如增减点、横、竖,使其更符合自己所理解的形象。所谓调整,是指改变字部件的位置、方向,甚至改变部件自身,使其更符合表意或表音的需求。所谓重构,是指脱离前人的字形,直接创造新字,以便更好地表达形象。试想一下,简化汉字的推广,不正是加工、调整和重构的体现吗?

人们出于自身的理解,对前人汉字的改造从未停止。这符合顾颉刚所说的“历史层累”的结果。从这个规律性的假说出发,我们便可以理解,为何“庚”字的小篆、甲骨文和金文呈现出如此多的变化。也能够理解,当我们试图从字形角度解析字的本义时,为何难以得出确切的结论。

也许在历史的不同时期,该字的造字想法就存在差异。我们只能大致推测该字所要表达的概念可能是什么,而无法精确把握不同时代的人们是如何表达这个概念的。

郭沫若认为“庚”的造字法示意一种乐器,他的观点或许是正确的,也许在最初的某个甲骨文时期,它就是这个意思。许慎认为“庚”表示“象秋時萬物庚庚有實也”,他的观点也同样可能是正确的,因为小篆时期的字形正是如此。高亨认为“庚”是古代筛糠的农用工具,这种可能性也并非不存在。

《周易》中的验证

既然以上学者对“庚”字的解读都有可能是正确的,那么我们如何理解该字在《周易》中的意思呢?一个简单有效的方法是将“庚”字的几种主要义项和解释归纳出来,然后将这些义项代入到《周易》文本中进行检验,看哪种解释能最有效地解读文本。

《周易》中,“庚”字仅出现一次,位于《巽》卦中。

《巽·九五》:“贞吉悔亡,无不利。无初有终,先庚三日,后庚三日,吉”。

《巽》卦的主题很可能是协商或谈判,其内容可能涉及周族试图与盟友联合攻打其他部落,需要事先商议好进攻方式以及战利品的分配等事宜。我们将“庚”的几种主要义项代入到该爻辞中,发现每种义项似乎都能提供一种解释,但解释的有效性存在差异。

首先是“天干”义项,“庚”作为十天干之一。那么“先庚三日,后庚三日”就应解释为:在庚日的前三天和后三天。这种解释表面上说得过去,但也存在明显的疑问。使用“干支”纪日时,通常是十“天干”与十二“地支”搭配使用,形成六十日的循环。仅有“天干”而没有“地支”,如何能准确指代具体的日期呢?

具体来说,请参考以下两个例子:

《尚书·牧誓》:“甲子昧爽,王朝至于牧野”。

《诗经·小雅·吉日》:“吉日庚午,既差我马”。

《尚书·牧誓》记载牧野之战发生在甲子日的黎明,“甲”是天干,“子”是地支,二者结合便能确定具体的日期。《诗经·吉日》意为庚午那天是吉日,“庚”是天干,“午”是地支。试想,如果只有天干而没有地支,是无法清晰表达日期的。

因此,若将“庚”解释为“天干”之一,那么“先庚三日,后庚三日”所指的具体日期,不仅现代人难以理解,恐怕古人也难以明白。

其次,“庚”与“更”存在通假关系[7](注意,此处的通假与六书中的通假字有所不同),“庚”可以表示“变更”、“改变”。那么“先庚三日,后庚三日”可以翻译为:在事情发生变化的前后三天。这种解释同样看似合理,但也存在与《周易》行文风格不符的问题。

在传统认知中,《周易》的行文往往显得晦涩难懂。然而,我在解经过程中发现,《周易》的每一卦其实都拥有明确的主题,结构严谨,用词精准,并且存在大量的相互照应,绝非随意堆砌的文字。换句话说,任何一句爻辞在其前后语境中,都能找到相互呼应之处。如果将“庚”理解为事情发生变化,那么这个变化具体指什么呢?遍览《巽》卦全文,我们无法找到与之对应的“变化”事件。

《巽》卦全文如下:

巽,小亨,利攸往,利见大人。

初六:进退,利武人之贞。

九二:巽在床下,用史巫纷若,吉,无咎。

九三:频巽,吝。

六四:悔亡,田获三品。

九五:贞吉悔亡,无不利。无初有终,先庚三日,后庚三日,吉。

上九:巽在床下,丧其资斧,贞凶。

最后,我们将从《说文解字》以及“庚”的小篆字形中得出的解释,即“农作物收获的时候”代入文本。那么“先庚三日,后庚三日”的意思便是:在农作物成熟,可以收获的前后三天之内。

我们发现,这种解释不仅能够清晰地解读“先庚三日,后庚三日”,而且与《巽》卦的主题紧密相连。

《巽》卦很可能是在与盟友商议出兵攻打敌方部落的事宜,而“先庚三日,后庚三日”则确定了出兵或撤兵的具体时间,即在农作物成熟,可以收获的时节。

这种解释无疑是颇为有效的,并且能够与前文形成照应。

《巽·六四》有“田获三品”一语,意为谈判到最后,确定进攻敌人时,田地里的收成被分为三份,参与的三方各得一份。“田获三品”暗示了“先庚三日,后庚三日”就发生在农作物收获日期左右,二者相互呼应。

综上所述,“庚”字在历史的演化中经历了极其复杂的变化。现代社会普遍使用的是“庚”的“天干”义项,其它的义项已在历史发展中逐渐湮没。

“庚”字的小篆字形,尽管保留着下部为“其”的可能性,但其中上部无论是否为“干”,都有可能蕴含着“农作物成熟,可以收获”的含义。许慎的《说文解字》将其描述为“秋天时万物长满果实的样子”。我们发现,这个义项能够非常完美地解释《周易·巽》卦中的“先庚三日,后庚三日”。至于这个义项为何没有在历史中得到广泛推广,我们已无从考证。

注释:

[1].《说文解字》“(庚)位西方,象秋時萬物庚庚有實也。庚承己,象人𪗇。凡庚之屬皆从庚。古行切文一”。《说文解字注》“(庚)位西方。律書曰。庚者、言陰氣更萬物。律曆志。斂更於庚。月令注曰。庚之言更也。萬物皆肅然更改。秀實新成。象秋時萬物庚庚有實也。庚庚、成實皃。服䖍漢書注曰。庚庚、横皃也。字象形。古行切。古音在十部。讀如岡。庚承己。象人䐡。冡大一經。按小徐駁李陽冰說。从干、?象人兩手把干立。不可從。今各本篆皆從陽冰。非也。中?者、象人䐡。凡庚之屬皆从庚”。

[2].郭沫若,《甲骨文字研究》。

[3].高亨,《文字形义学概论》。

[4].《说文解字》“(干)犯也。从反入,从一。凡干之屬皆从干。古寒切”。

[5].《说文解字》“(穅)榖皮也。从禾从米,庚聲。康,穅或省。苦岡切”。《说文解字注》“(穅)穀之皮也。云榖者,晐黍稷稻梁麥而言。榖猶粟也。今人謂已脫於米者爲穅,古人不兩。穅之言空也,空其中以含米也。凡康寧、康樂皆本義空中之引伸。今字分别乃以本義从禾,引伸義不从禾。从禾米,庚聲。庚毛刻作康,誤,今正。苦岡切。十部”。

[6].《说文解字》“(未)味也。六月,滋味也。五行,木老於未。象木重枝葉也。凡未之屬皆从未。無沸切文一”。

[7].《周易本義》“庚,更也。事之變也。先庚三日,丁也。後庚三日,癸也。丁所以丁寧於其變之前,癸所以揆度於其變之後”。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3303836-1484096.html

上一篇:《鼎》卦之总结07-易学74

下一篇:《周易》解字13“巽”-易学76