博文

中国棉花遗传育种研究的先驱冯泽芳 ——纪念冯泽芳先生诞辰125周年和逝世65周年  精选

精选

||

中国棉花遗传育种研究的先驱冯泽芳

——纪念冯泽芳先生诞辰125周年和逝世65周年

冯永康(生命科学史研究者)

中国棉花遗传育种的研究与实践,开始于1920年代。在这一涉及到国计民生的研究领域中, 冯泽芳先生是当之无愧的主要开拓者。

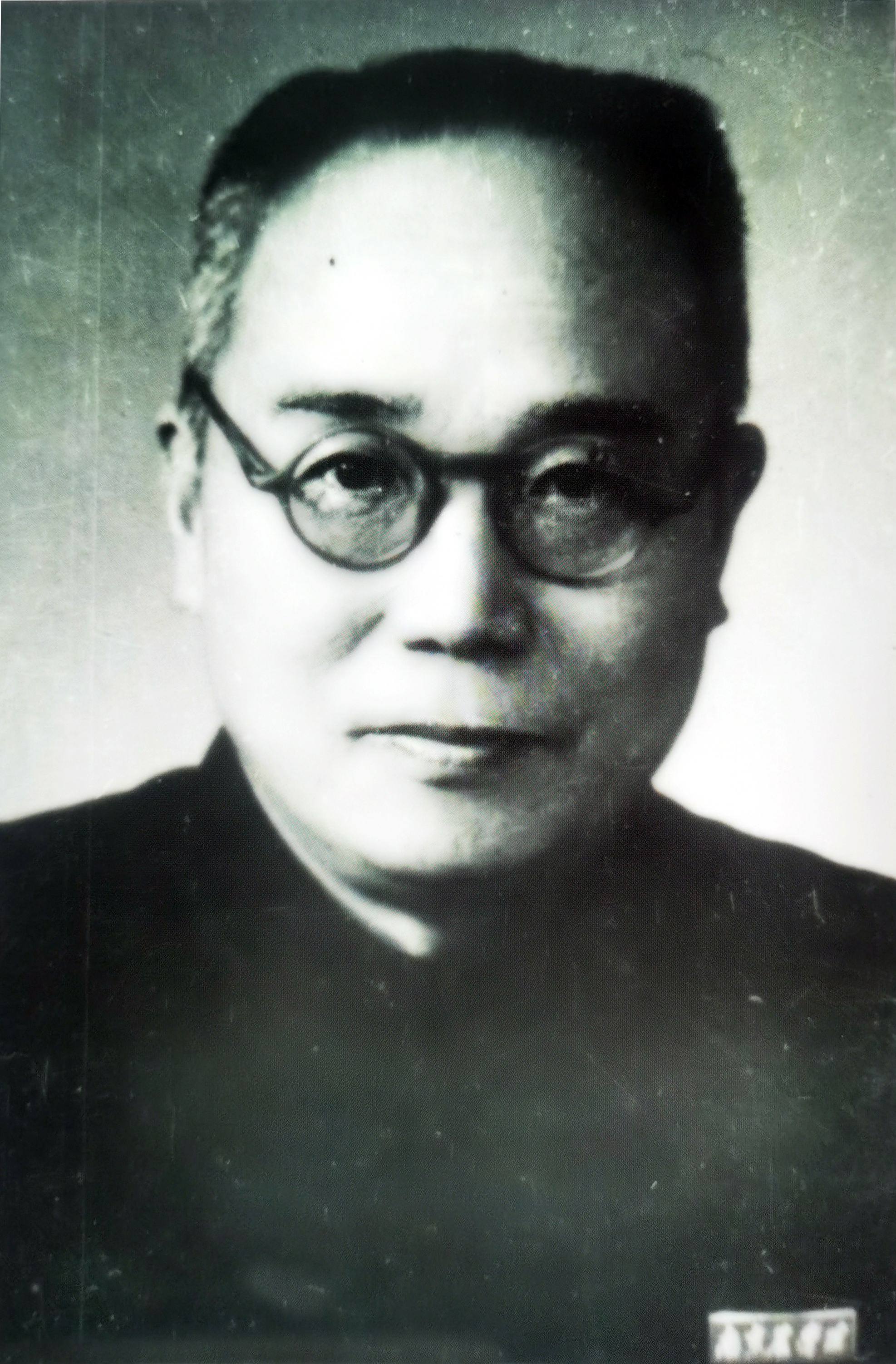

冯泽芳(1899—1959年)

1 奋发求学 研究棉花遗传

冯泽芳(字馥堂),1899年2月20日出生在浙江义乌赤岸乡一个农民家庭。他从小聪明颖悟,勤奋好学,1906年,在当地新办的端木学堂里,开始接触新思想,学习新知识。1913年,他考入于浙江省立第七中学(现金华第一中学)。1917年,冯泽芳中学毕业后,因家庭经济困难,回到家乡一所私立的稠南小学任教。

1918年冬,冯泽芳考入免收学费和膳费的南京高等师范学校农业专修科。1921年毕业时,适逢该校升格并改名为东南大学。按学校条例规定,原专科学生在继续补读满学分后,可获本科毕业学历。因家庭经济拮据,他只好一边工作,一边补读学分,先后做过东南大学助教、江苏省立第三农校和第一农校的教员。

1923年,冯泽芳在就读东南大学期间,便开始了棉花遗传育种的研究。他首先对亚洲棉的11个质量性状的遗传行为进行研究,经过连续种植试验的结果,他发现其中10个性状的显隐性状之比接近3:1,与孟德尔定律是一致的。

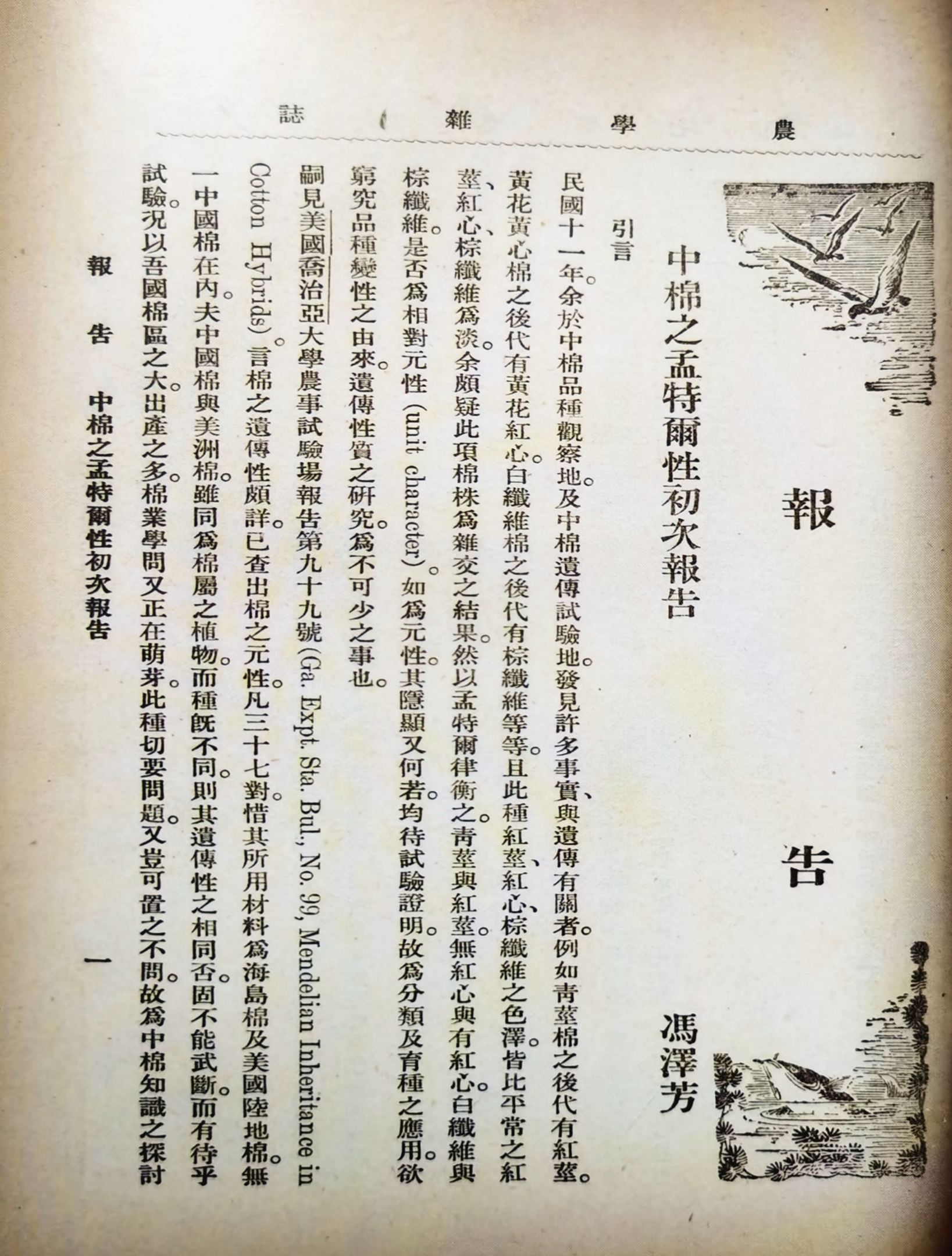

1925年6月,冯泽芳毕业于东南大学农科农艺系后留校担任助教,继续棉花遗传育种的研究。他先后发表了7篇研究论文,1篇译文。其中“中棉之形态及其分类”之论文(中棉,即亚洲棉,G.arboreum),是他历时两年多,观察了112个不同品种列成的完整的中棉分类系统表。此文发表后,国内外学者才比较系统全面地了解了中棉究竟有多少种性状和类型,由此奠定了中国亚洲棉分类的基础。他发表在东南大学《农学杂志》1925年第2卷第7期上的“中棉之孟德尔性初步报告”之研究论文,是我国学者在孟德尔定律重新发现后,首次以亚洲棉为研究材料,对棉花性状遗传研究结果的最早报道。

冯泽芳发表的“中棉之孟德尔性初步报告”之研究论文(1925)

1926 年,冯泽芳与另一位专攻棉作学的冯肇传(1895—1943)合作,就亚洲棉质量性状遗传的研究结果,发表过“中棉之遗传性质”的论文。1928年,冯泽芳通过与孙逢吉合作对亚洲棉质量性状的进一步研究,在《农学杂志》(特1号) 上再次发表了“中棉之孟德尔性初次报告”的论文。

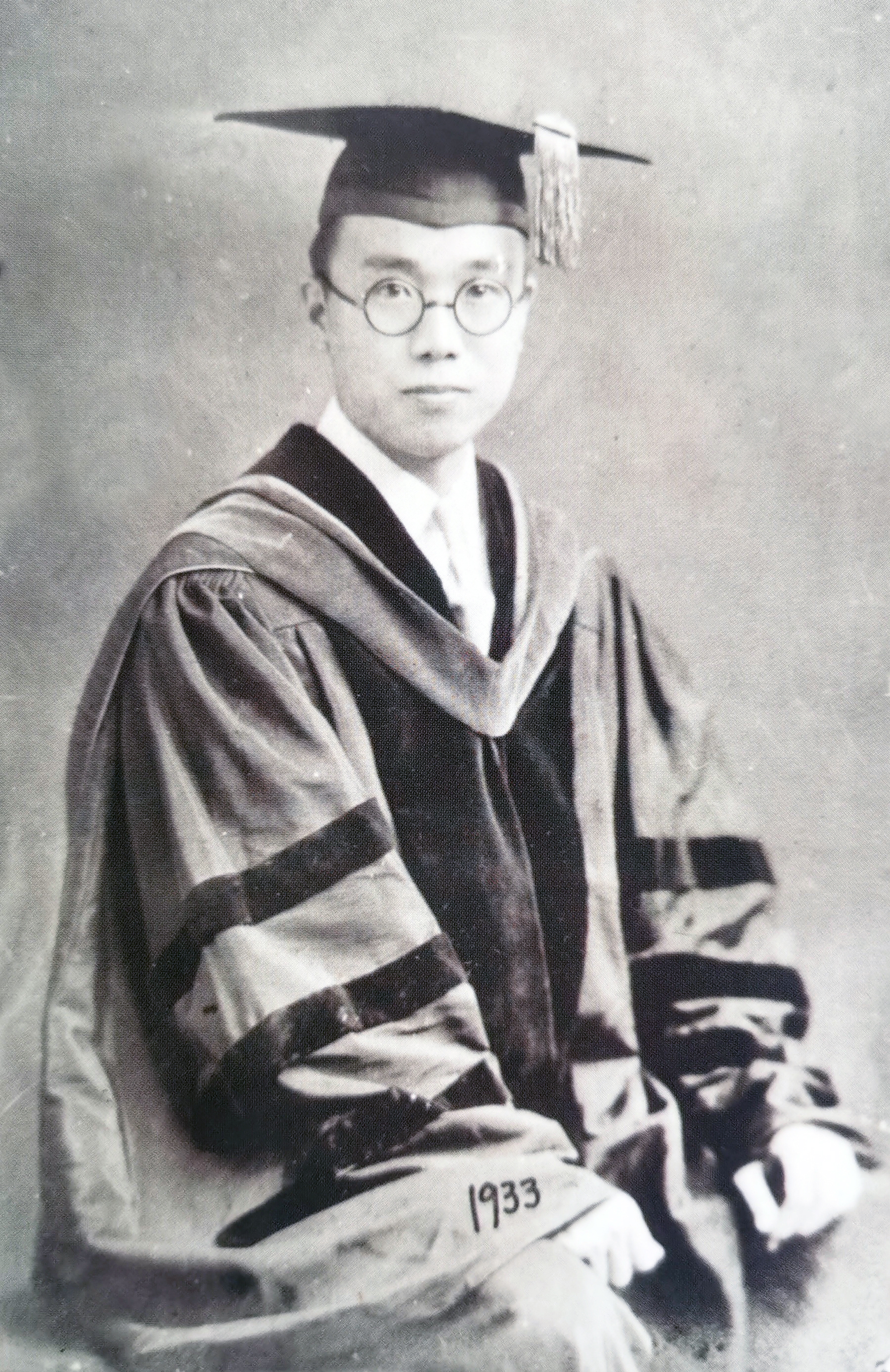

1930年秋,冯泽芳考取美国康奈尔大学研究生,专攻棉花的遗传育种。在康奈尔大学的3年时间,他潜心做研究,坚持理论创新必须要有实验为证明。寒冷的冬季,他也继续在温室里做棉花的遗传性状之观察。棉株开花吐絮时,上面挂满了记载着各项数据的纸片,引得他的那些洋同学常常在窗外驻足观看,并戏称为“圣诞树”。他充分利用美国实验室的先进设备,在显微镜下仔细观察棉花细胞的染色体。1932年,他获得硕士学位。翌年夏天,他以“亚洲棉与美洲棉杂种之遗传学及细胞学的研究”论文, 获得哲学博士学位,并获得颁发给优秀毕业生的金钥匙。

冯泽芳获得康奈尔大学博士学位(1933)

1933年秋,冯泽芳学成归国。由邹秉文推荐,就任棉业统制委员会技术专员。他以孙中山 “立志做大事,不要做大官” 的话为座右铭,决心把自己毕生的精力献给中国的棉花事业。

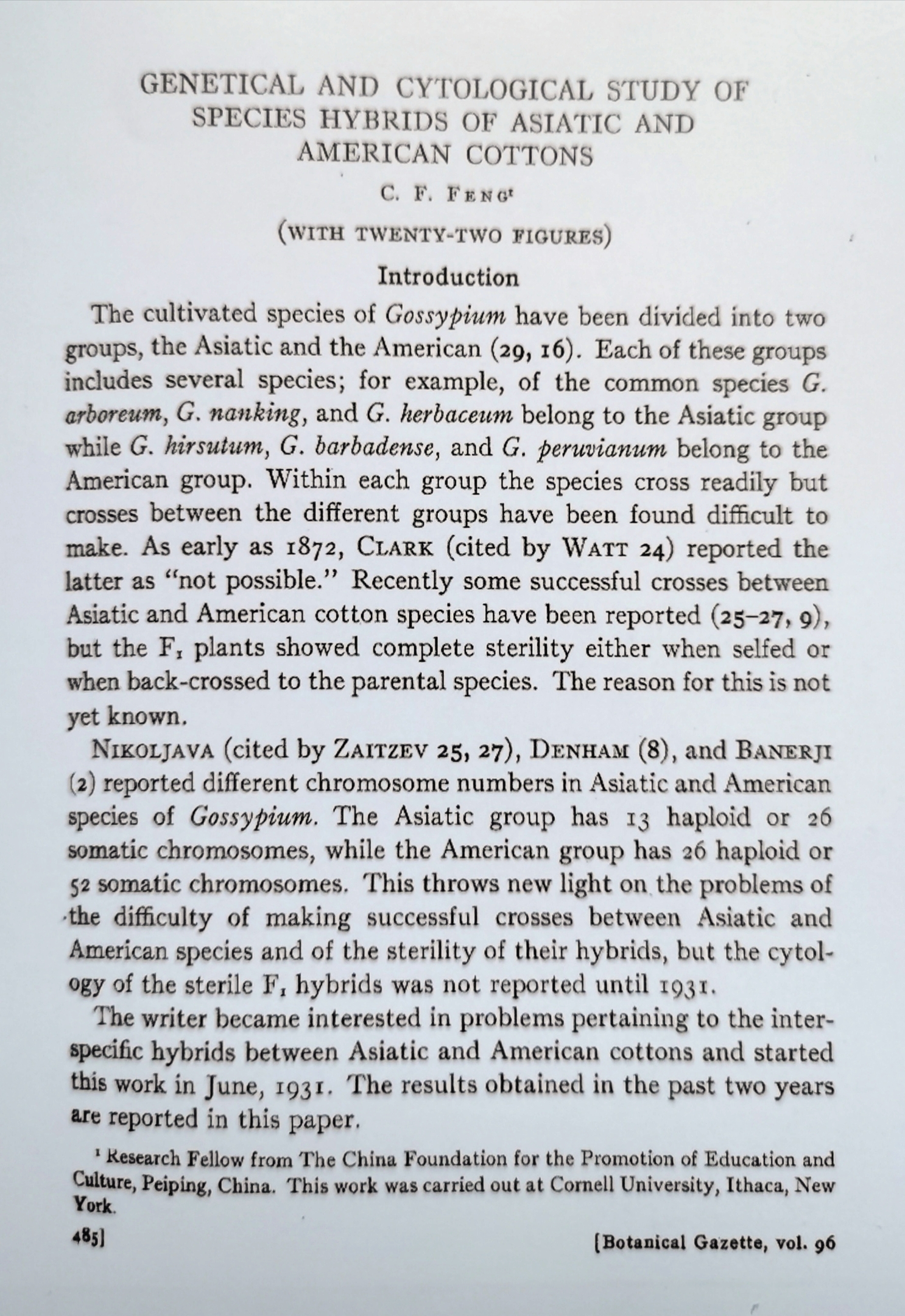

1930年代的棉花遗传育种工作,都是纯系育种或品种间的杂交育种,对棉属的分类多以形态特征和纤维性状为主,很少采用细胞遗传学的方法进行研究。冯泽芳为拓宽棉花种性改造的途径,大胆从事美洲棉(G.hirsutum L.)与亚洲棉的种间杂交及其后代的遗传学和细胞学研究。他从大量的杂交试验中,发现并证明了以染色体多的美洲棉作母本,以染色体少的亚洲棉作父本,可以得到极少量的杂种。他根据杂种子一代花粉母细胞减数第一次分裂中期染色体的构型,分析了种间不易交配性和杂种一代不育性的原因。这些观点和所提供的富有说服力的论证数据,为棉花育种研究开辟了一个新的方向,在当时处于国际同类研究的先进水平。

1934年, 冯泽芳将“亚洲棉与美洲棉杂种之遗传学及细胞学的研究”论文在中央大学《农学丛刊》第1卷第2期上刊载。1935年,该论文的原著(英文稿) 发表在美国的Botanical Gazette(96卷485-504)上。值得注意的是, 该篇论文是冯泽芳留美前在国内就构思和设计好的题目, 后来借在康奈尔大学深造之便, 利用国外的先进设备和科研资料(仅参阅有关文献就达到100余篇), 发扬勇于开拓、大胆创新、自力更生、洋为中用的精神,奋力研究所获成果。今天追忆起来, 这种研究方法值得年轻的学子们很好地借鉴和学习。

冯泽芳发表在美国的Botanical Gazette上的研究论文(1935)

2 推广良种 划分五大棉区

1934年,中央棉产改进所成立后,冯泽芳担任副所长兼植棉系主任,主管研究和推广。他从接任其导师美国专家洛夫(H.T.Love)在中国推广棉花良种的区域试验工作后,首先对全国各省棉区进行了调查研究。他将试验方法加以改进,在黄河流域和长江流域的10个产棉省区,选择水、土、气候有代表性的地点,作为品种区域试验的基地。在每年棉株生长季节和收花之后,他都要到试验点详细考察、记载、总结和进行指导。他的《适于中国栽培之美洲棉新品种》、《再论斯字棉与德字棉》等论文,就是对这项工作的总结。通过大力推广种植斯字棉和德字棉,在不到10年时间内,我国棉花的产量和质量就有了大幅度的提高。这是中国棉作改良史上最为辉煌的一页。

冯泽芳又是最早从事中国棉区划分的专家之一。自1934年开始,他经过20多年的反复地调查和研究之后,在1956年所编著的《中国的棉花》一书中,提出了中国棉区宜划分为黄河流域、长江流域、特早熟、西北内陆、华南五大棉区。他认为:以积极性言之,棉花育种工作可集中在棉区的中心试验场,育成的良种,推广于本棉区内;以消极性言之,如遇水旱灾害而缺乏棉种时,只能在本区内采办,而不要异区采办。这种分区进行棉花种植,经过几十年的实践检验,证明符合客观实际,至今已成为国家评选良种的严密体制。

冯泽芳编著的《中国的棉花》一书(1956)

在研究棉区划分的同时,冯泽芳还悉心研究棉工业布局。他的主要设想之一是:在产棉集中、交通便利的地方兴建棉纺工厂,以利农产品的销售和工业原料的供应,使加工工业和种植业密切配合;全国达到棉花自给和棉纱棉布自给,而各省绝不要搞自给,那是不可能的或是可能但不经济的;其它各种特用经济作物也应这样实行全国合理分工的专业区。很显然,这样的设想对国家经济的发展,是具有重要意义的。

早在1936年,冯泽芳在云南考察时发现并鉴定了一种纤维细软而有丝光的优质长绒棉——离核木棉,并积极提出建立西南长绒棉区。他经常和助手们下乡,趁赶集日子向农民宣传种植木棉的好处。从植棉技术到领垦荒地、贷款办法等,他挨家挨户进行宣传并帮助办理各种手续。木棉长成以后,又组织农民参观种得好的地块,介绍经验。他以惊人的耐性和细心,用事实来说服教育农民,扩大木棉的种植。

冯泽芳在多年的研究中认为,比较斯字棉、德字棉、木棉三者之成绩,就推广面积、产生的经济效益而言,斯字棉当属第一。但从中国棉花改良工作的角度看,木棉应为第一,学术价值最高。因为斯字棉、德字棉终究都是外国人培育出来的良种。而木棉作为一种惠于国计民生的经济作物,究其发现、鉴定、育种、推广的过程,全都是中国人自己干出来的。

冯泽芳在给助手的信中曾写道:“斯字棉、德字棉和木棉是我的三个孩子,我爱木棉同爱我的小女儿一样。”这种爱棉如子之心,是何等地感人!这种爱木棉的情感,更彰显出冯泽芳发自心底的家国情怀。

3 严谨治学 培养农技人才

冯泽芳的一生中,有较长时间从事遗传育种的教学工作。早年在农校任教时,他就结合国内生产实际和参考有关资料,编著了一本具有中国特点的农校教材《中等棉作学》。

在担任南京“中央大学”农学院教授兼院长期间,冯泽芳以其知识渊博、治学严谨而著称。他自己一直勤奋学习,精益求精,也提倡学院的教师要联系生产实践,从事科学研究工作,以不断丰富自己的知识与经验。他在讲授棉作学、农学概论等课程时,注重联系实际,深入浅出,条分缕析,言简意赅,着重启发学生自己开动脑筋,深受学生们的欢迎。

冯泽芳常常教导学生“一个人在事业上的成就,除天资外,更重要的是靠勤奋学习”。他在指导科学实验时,十分重视要学会收集第一手资料,对撰写实验报告,则强调严肃性、逻辑性和数据与结论的统一。他勉励学生注重自学,独立思考,锻炼思维能力。只有这样勤学苦练,将来才能成为有用人才。他每一学期都要亲自带领学生到农场学习,手把手地示范。在指导学生做实验时,强调要收集第一手资料,查阅原始文献,而不要图省力,借鉴于二三手资料人云亦云。对实验报告,强调逻辑性强,数据翔实,结论有据,对每份报告都认真修改,甚至错别字都给予订正。

1950年代初,冯泽芳在南京农学院任教期间,一如既往坚持生产、科研、教学三结合。在搞好教学的同时,从各个方面为发展我国棉花生产献计出力。为宣传棉花科技知识和引导农民选用丰产优质良种,他深入浅出地写了《合于中国栽种的洋棉》等通俗读物,对推动当时的棉花生产起到了技术指导作用。

冯泽芳与南京农学院同事们合影(1952)(前排左起:2冯泽芳)

此外,冯泽芳还与他的得意弟子潘家驹(1921—2013)合译了《棉花遗传选种文献摘要(1900—1950)》,组织编著了中华人民共和国成立以后的第一部棉花专著《中国棉花栽培学》。

冯泽芳与他潘家驹合译的《棉花遗传选种文献摘要(1900—1950)》(1959)

冯泽芳常说:“我一生最爱的,一是棉花,二是青年。” 他曾在《科学》杂志上专门著文赞誉得意门生俞启葆(1910—1975)在短期内发现棉花的2个连锁群。其助手奚元龄踏实好学,他就鼓励钻研棉花细胞遗传学,帮助申请名额送到英国深造。通过他的言传身教,培养出了俞启葆、奚元龄、徐冠仁等一大批在我国棉花、水稻等农作物遗传育种方面的领军人才。

4 终生清廉 堪为世人楷模

在几十年的学习与工作中,冯泽芳始终保持着农家子弟勤劳俭朴的作风。他几乎没有节假日,以专心致志从事棉花事业为毕生的最大快乐。虽然事业上有很大成就,但他始终虚怀若谷,铭记师长的教诲、同事和学生们的帮助。

1947年,冯泽芳离开“中央大学”到棉产改进处工作。全家搬迁到南京城外孝陵卫时,除了桌椅床铺外,没有什么像样的家具,为此,1948年中央棉改处的同事们在庆贺他50寿辰和银婚的纪念会时,除汇编一本《冯泽芳先生棉业论文选集》以表敬意外,还特意送给他一个大衣橱和其他小家具。俞启葆在该《论文选集》的编校后记中写道:编这本选集的最主要目的是,旨在“以冯氏为例鼓舞新进的同志”,希望大家“师法冯氏奋斗精神,阐发农学知识,开发中国农业资源,为三万万以上农村社会中的同胞谋福利”。

1949年,国民党政府撤离南京时,冯泽芳接触到由北京派来上海联络科技界人士的沈其益教授,了解到中国共产党的知识分子政策,决定留在南京,回到当时的“中央大学”任教。从此,他以更加饱满的热情,为新中国的棉花事业的发展继续奋斗着。

1952年,全国高等学校进行了院系调整。冯泽芳随之来到南京农学院,讲授棉作学、农艺讨论和作物育种学等课程。在南京农学院任教期间,历届的毕业生大会,都请他去讲课。他热情洋溢地勉励学生:“到祖国任何地方去工作,都能大有作为。”

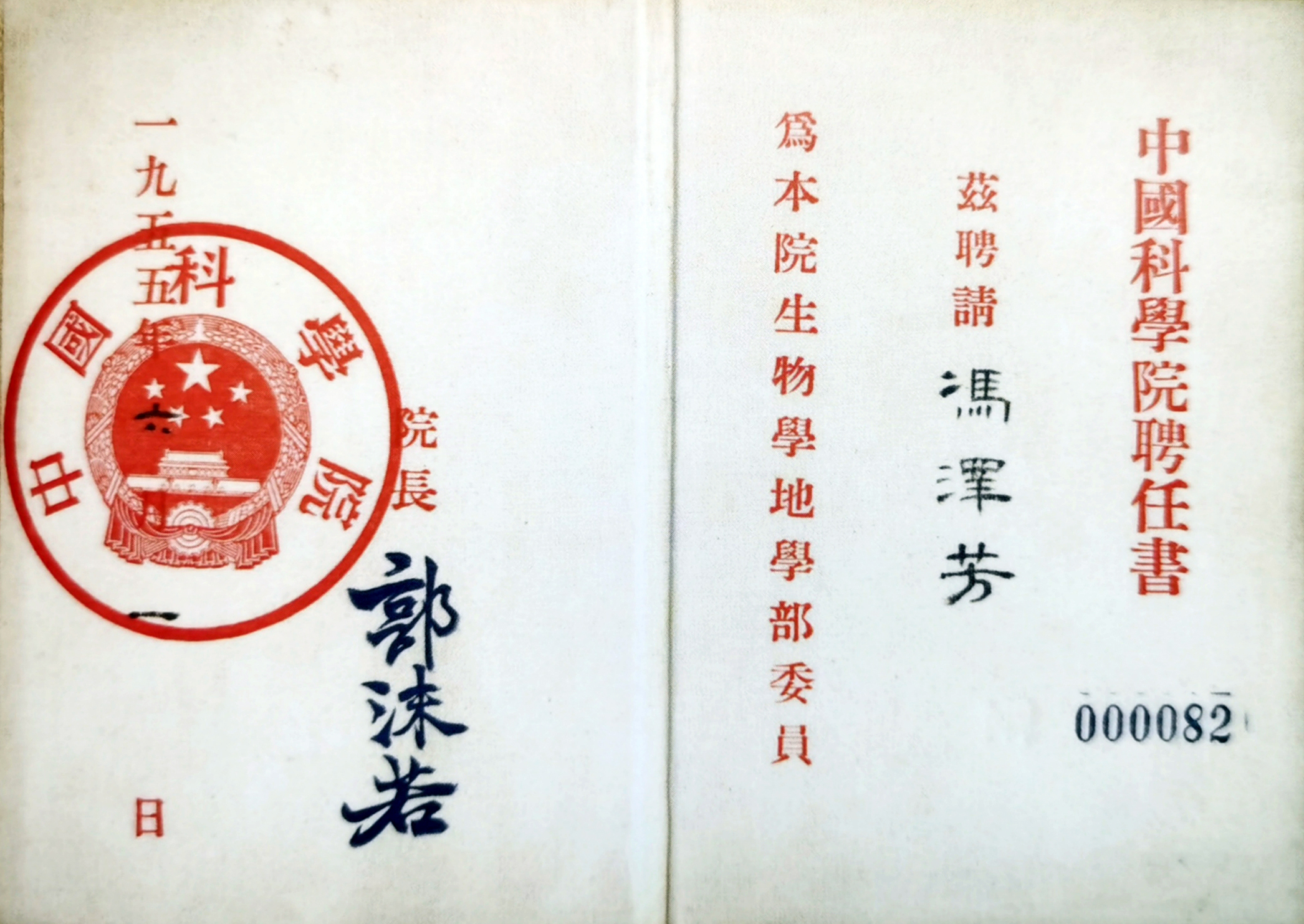

1955年,冯泽芳被选聘为中国科学院学部委员(院士)。1956年,他参加了我国十二年科学规划会议,受到毛泽东的亲切接见。参会期间,他积极倡议成立全国棉花研究所。1957年,中国农业科学院棉花研究所于正式成立,冯泽芳被任命为首任所长。

冯泽芳的中国科学院学部委员聘任书(1955)

1958年3月,中国农业科学院棉花研究所整体搬迁到河南安阳白壁乡新址。冯泽芳举家率先离开条件优裕的首都北京,来到条件艰苦的安阳农村。他不计较个人得失,仍然一心一意地辛勤工作。

冯泽芳嗜书如命。他极少去商场,但书店却是经常要去的。数十年如一日,冯泽芳的藏书颇丰。搬到安阳白壁后,乡下没有书店可去,他就在北京新华书店邮购部,保持百元左右的余款,来了新的有关棉花和农业书籍,立即给他邮寄到安阳去。

1958年,在亩产万斤水稻、万斤小麦的“浮夸风”盛行之时,棉花所也有人提出“亩产万斤棉”的口号,冯泽芳坚决予以抵制。他说:“最多只能660斤,再多,绝不表态。”那时候,国家经济十分困难,生活物质十分紧缺,由于营养不良,他和夫人都患了严重的慢性病。即使这样,他也没有试图利用在棉业界的声望和与纺织企业界的关系谋求什么好处,而是依靠自力更生过艰苦的日子。

1959年9月22日,冯泽芳——这位在国内外享有崇高威望的科学家,因病过早地离开我们而去。1980年1月9日,中国农业科学院在北京八宝山革命公墓礼堂补开了冯泽芳追悼会。他的夫人孟成玉率领从北大荒、新疆、南京大三角来的子女及孙辈,参加了追悼会。追悼会前,冯泽芳的子女从北京来到安阳寻找父亲的遗骨。在经历了十年动乱后,坟墓早已无影无踪,只见一片茫茫棉田。冯泽芳的遗体,已经永远溶化在他毕生耕耘的棉花地里了。

1997年4月,在中国农业科学院棉花研究所成立40周年庆祝会时,中国棉花学会的会员们,捐款铸造了冯泽芳铜像,留住他睿智而和蔼的容貌,举行了冯泽芳铜像揭幕仪式。

冯泽芳铜像(1997)

在冯泽芳49岁时,学界的朋友们纪念他,出版了他的论文选集;时间又过了49年,冯泽芳的朋友们和新一代的棉花工作者,再度纪念他,塑造了他的铜像。时任棉花所所长汪若海说:“至今为止,中国棉花科技界在学术与威望方面,尚未有超过冯老者。我们应该纪念他。”

冯泽芳毕生致力于棉花遗传育种研究、技术推广和农业教育。他是我国著名的棉花科学家、农业教育家,中国现代棉作科学的主要奠基人。

冯泽芳把毕生精力都献给了中国的棉花事业!他的一生,更是他那个年代中国农学发展进步的一个标志和缩影。

参考文献

1 冯泽芳,中棉之孟德尔性初步报告.东南大学农学杂志,1925,2(7):1-15

2 冯泽芳,冯肇传.中棉之遗传性质.在东南大学农学杂志,1926,3(5):24-69.

3 Feng,C.F. Genetical and Cytological Study of Species hybrids of Asiatic and American Cottons,Bot. Gaz,96:485-504, 1935.

4 冯泽芳.冯泽芳先生棉业论文选集.中国棉业出版社,1948.

5 冯泽芳.中国的棉花.北京:农业出版社,1956.

6 中国农业科学院棉花研究所.冯泽芳先生图存.北京:中国农业科学技术出版社,2007.

7 邓煜生,黄滋康.中国科学技术专家传略 农学编 作物卷一. 中国科学技术出版社,1993:83-93.

8 R. L. Knight. 棉花遗传选种文献摘要(1900-1950).冯泽芳,潘家驹译. 北京:科学出版社,1959.

9 冯永康.冯泽芳.遗传,2009 ,31(3): 225-226.

(2024年6月12日)

https://wap.sciencenet.cn/blog-294644-1437838.html

上一篇:中国植物学家胡先骕的科学与教育情怀 ——写在胡先骕先生诞辰130周年的日子

下一篇:生物学教科书本土化的元典 ——陈桢编著《普通生物学》出版发行100周年