博文

鲍文奎院士的多倍体遗传育种之路  精选

精选

||

鲍文奎院士的多倍体遗传育种之路

冯永康

(生命科学史研究者)

鲍文奎(1916—1995)

粟穗低昂

李先闻门下初试锋芒

粟穗垂首低吟遗传新章

显微镜下捕捉变异的踪迹

染色体上写下东方学子的守望

远渡重洋

太平洋的风浪拍打行囊

加州理工的钟声敲响

链孢霉菌里暗藏玄黄

却思念故土麦田的苍茫

风雨归航

1950年威尔逊号的汽笛悠扬

X光管静默如未启的篇章

秋水仙素在箱中低语

历经曲折终回故乡

1950年“威尔逊总统号” 邮轮

寒霜相抗

成都平原的冻土埋着希望

水稻四倍体的穗芽静静吐芳

染色体呈现着清晰的螺旋

陶瓷钵里闪烁着科学曙光

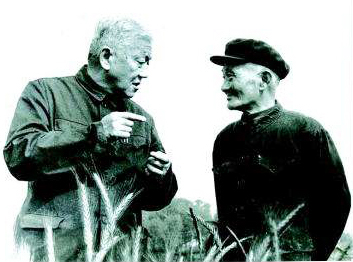

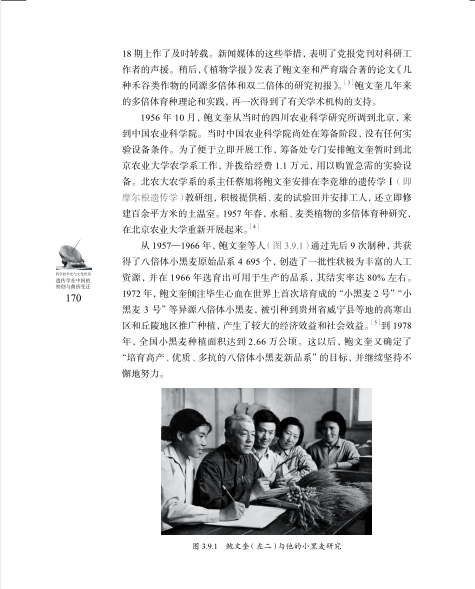

鲍文奎(左)与冯天铭(右)在试验田观察(1950年代初期)

批判会的风雪骤然来袭

上千张嘴吐出荒唐

铁锹铲断不只是茎秆

而是科学与民生的晨光

破土成行

不屈的申诉蘸着白霜

在宪法的字缝里寻找光廊

1956年《我们研究多倍体的前后》

醒目地出现在《人民日报》上

图2 鲍文奎发表在《人民日报》(1956.10)的文章

北农大的温室点亮灯光

秋水仙素滴落新的乐章

4695个原始品系默默成长

染色体上谱写新生的诗行

金黄回响

乌蒙山的梯田层层叠浪

八倍体小黑麦(Triticale)反射锋芒

黑麦的坚韧 小麦的醇香

贫瘠的土地结出永不低头的金黄

终章

如今实验室里光晕依然流淌

浸润着泛黄手稿的墨香

多倍体的故事在每粒麦芒延续

讲述着永不低头的倔强

在新时代的画卷上

永恒绽放

附:《遗传学在中国的初创与曲折变迁》之拙著中

有关鲍文奎先生之内容摘录分享

冯永康

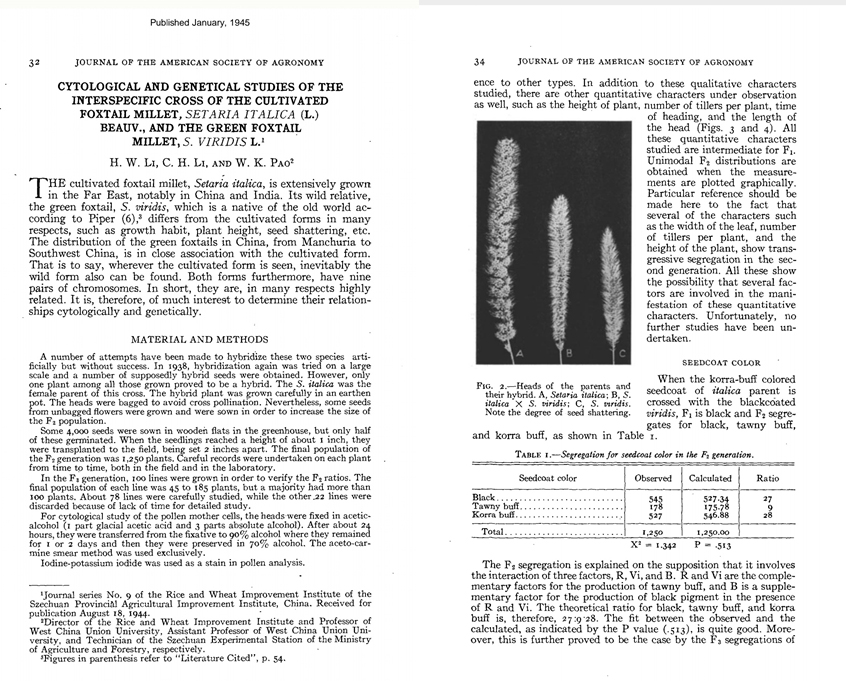

鲍文奎(1916—1995),浙江宁波人。1939 年毕业于国立中央大学农学院。1942年起跟随李先闻(1902—1976)从事小麦和粟(小米)的细胞遗传学研究。

1947年,鲍文奎由李先闻推荐并得到“美租借法案”资助,赴美国加州理工学院生物系,跟随S.埃摩森进行链孢霉菌的一个隐性突变体的基因作用机理的研究。

在美国留学期间,鲍文奎想到了跟李先闻做植物细胞的染色体分析时,曾对多倍体育种产生过兴趣。当时,他就思考如果在这方面能把科学上的最新研究成果,应用到农业生产上去,让人们见到实际效果,便能够以此绕开遗传学理论上的一些争论。于是,在确定了新的研究目标后,鲍文奎抓紧时间,购买了为回国后开展多倍体育种所必需的药剂秋水仙素、X光与紫外灯管以及相关的专业书籍。

1950年9月,鲍文奎带着用省下的微薄生活费购买的多倍体育种所必需的秋水仙素、紫外光管以及 X光管等实验材料和设备,经过一番艰难曲折的旅程回到祖国。[1]

回国后,鲍文奎来到当时的四川省农业科学研究所(现在的四川省农业科学院),白手起家,建立实验室。他与助手严育瑞、冯天铭等一道,克服多种意想不到的困难,开展起了水稻、大麦、黑麦的同源多倍体以及小麦—黑麦杂种双二倍体等禾谷类作物的多倍体遗传育种工作。

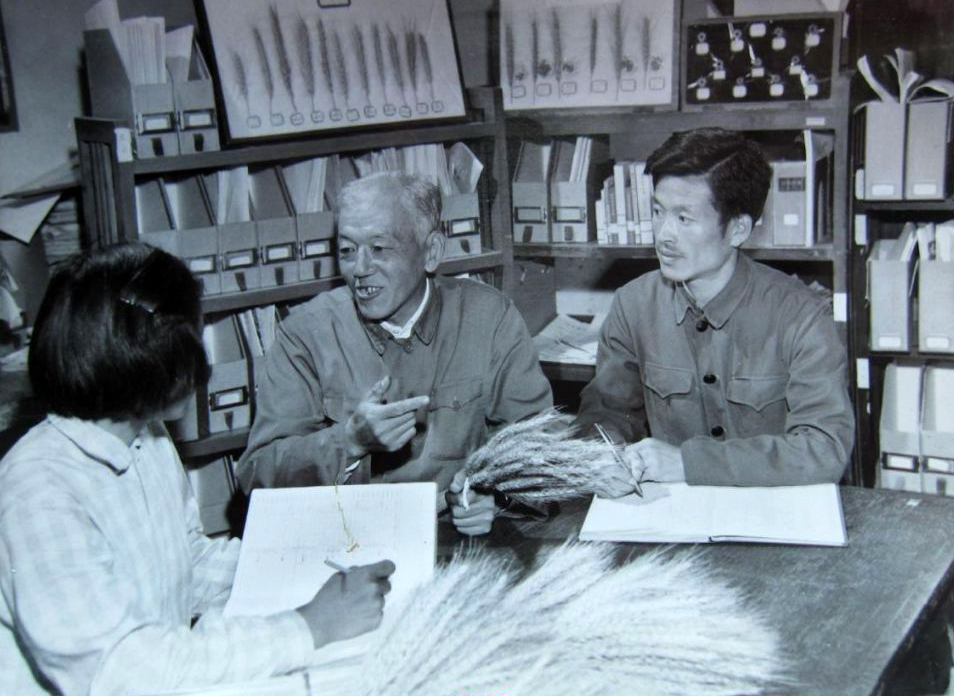

1956年6月《科学通报》发表专题社论,评述了鲍文奎遭到李森科追随者压制这一典型事件。[2] 是年8月25 日,《人民日报》专版发表了鲍文奎的署名文章《我们研究多倍体的前后》,[3]紧接着《新华半月刊》在第18 期上作了及时转载。新闻媒体的这些举措,表明了党报党刊对鲍文奎等科研工作者的声援。

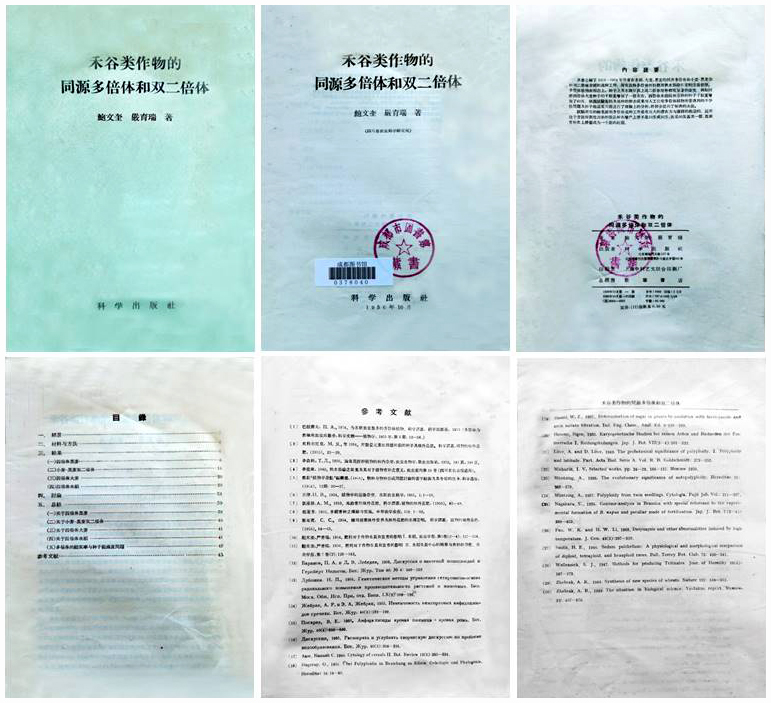

稍后,《植物学报》发表了鲍文奎和严育瑞合著的论文《几种禾谷类作物的同源多倍体和双二倍体的研究初报》。[4]鲍文奎几年来的多倍体育种理论和实践,再一次得到了有关学术机构的支持。

1956 年10月,鲍文奎从当时的四川农业科学研究所调到北京,来到中国农业科学院。当时中国农业科学院尚处在筹备阶段,没有任何实验设备条件。为了便于立即开展工作,筹备处专门安排鲍文奎暂时到北京农业大学农学系工作,并拨给经费 1.1 万元,用以购置急需的实验设备。北农大农学系的系主任蔡旭(1911—1985)将鲍文奎安排在李竞雄的遗传学Ⅰ(即摩尔根遗传学)教研组,积极提供稻、麦的试验田并安排工人,还立即修建百余平方米的土温室。 1957年春,水稻、麦类植物的多倍体育种研究,在北京农业大学重新开展起来。[5]

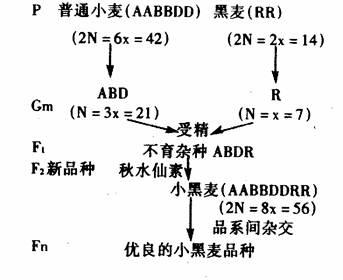

从 1957—1966 年,鲍文奎等人通过先后9次制种,共获得了八倍体小黑麦原始品系4 695 个,创造了一批性状极为丰富的人工资源,并在1966年选育出可用于生产的品系,其结实率达 80% 左右。

1972 年,鲍文奎倾注毕生心血在世界上首次培育成的“小黑麦 2 号”“小黑麦 3 号”等异源八倍体小黑麦,被引种到贵州省威宁县等地的高寒山区和丘陵地区推广种植,产生了较大的经济效益和社会效益。[6]

到 1978年,全国小黑麦种植面积达到 2.66万公顷。这以后,鲍文奎又确定了“培育高产、优质、多抗的八倍体小黑麦新品系”的目标,并继续坚持不懈地努力。

与此同时,鲍文奎还和严育瑞等通过多年对选用不同品种的水稻、大麦、小麦等禾谷类作物,进行人工诱变多倍体的试验研究,根据试验资料和选种的初步成果,从理论上作出了分析,从方法上给予了总结。他们先后在《植物学报》《作物学报》等重要的学术期刊上,发表了《几种禾谷类作物的同源多倍体和双二倍体的研究初报》[7]《禾谷类作物的多倍体育种方法的研究:Ⅰ .四倍体水稻》[8]《禾谷类作物的多倍体育种方法的研究:Ⅱ .小麦与黑麦可杂交性的遗传》[9]《禾谷类作物的多倍体育种方法的研究:Ⅲ.加倍小麦——黑麦杂种第一代染色体数的秋水仙精技术》[10]等多篇研究论文。

20世纪70年代后期,为了加快杂种后代优良选株的纯化或稳定,鲍文奎还提出了用试管苗无性繁殖的方法,使优良选株繁殖成无性系的育种思路。

鲍文奎等人从 1950 年代初期开始进行的禾谷类多倍体育种的研究,为国内在20世纪60 年代至70年代大规模地开展农作物的遗传育种,包括“籼型杂交水稻”的社会主义大协作研发,提供了遗传学理论的支撑和育种方法的启迪。

主要参考文献:

[1]闫长禄.中国植物多倍体遗传育种创始人——记1979年全国劳模、中国科学院院士鲍文奎[J].工会博览,2019( 33)

[2]中国科学院《科学通报》编辑部社论.贯彻百家争鸣的方针,积极开展学术上的自由讨论[J] . 科学通报,1956(6):3.

[3] 鲍文奎 . 我们研究多倍体的前后[N].人民日报, 1956 年 8 月 25 日第 7 版.新华半月刊转载, 1956( 18): 138-140.

[4]鲍文奎,严育瑞 . 几种禾谷类作物的同源多倍体和双二倍体的研究初报[J].植物学报, 1956(3): 297-316.

[5]张藜,郑丹.我们在中宣部科学处——黄青禾、黄舜娥先生访谈录[J].科学文化评论,2009(4):72.

[6]于有彬 . 鲍文奎——绿色的目标[ J] . 自然辩证法通讯, 1979( 3): 89-91.

[7]鲍文奎,严育瑞.几种禾谷类作物的同源多倍体和双二倍体的研究初报[J]. 植物学报, 1956(3): 297-316.

[8]严育瑞,鲍文奎. 禾谷类作物的多倍体育种方法的研究:Ⅰ.四倍体水稻[J].农业学报,1960(1): 1-19.

[9]严育瑞,鲍文奎. 禾谷类作物的多倍体育种方法的研究:Ⅱ.小麦与黑麦可杂交性的遗传[J].作物学报,1962(4):331-350 .

[10]鲍文奎,严育瑞,王崇义. 禾谷类作物的多倍体育种方法的研究:Ⅲ.加倍小麦——黑麦杂种第一代染色体数的秋水仙精技术[J]. 作物学报,1963(2):161-176.

https://wap.sciencenet.cn/blog-294644-1484815.html

上一篇:致敬中国农作物数量遗传学研究的先驱杨允奎先生

下一篇:麦田守望者——致敬蔡旭院士 写在蔡旭院士诞辰114周年的日子