博文

抗战时期的中国遗传育种学家 ——为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年而作

||

抗战时期的中国遗传育种学家

——为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年而作

冯永康

(四川省特级教师 生命科学史研究者)

时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,笔者谨作小文一篇,致敬抗战时期的中国遗传育种学家。追忆他们以当时新成立的四川农业改进所为基地,在极其艰难的条件下,用最朴实的心愿和报国之志,埋头于稻、麦、粟、玉米等农作物遗传育种方面的研究与实践,为增产粮食支援抗战,作出了一份独特的贡献。

作为抗战时期大后方的四川,不仅出兵最多、出工最多,而且出粮也最多,承担了全国粮食供应的核心任务。仅以抗战时期的1941—1945年,四川征收的粮食就占全国总量的约三分之一,其中稻谷占比达38.75%,稻麦合计占比31.63%。

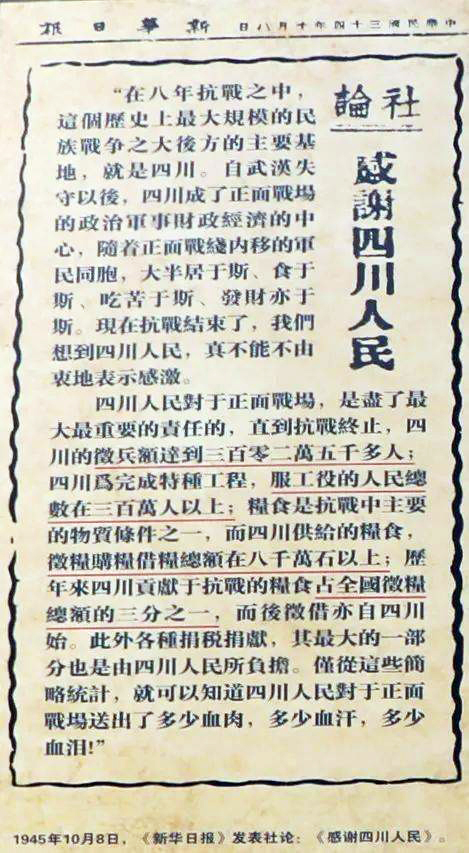

1945年10月8日出版的《新华日报》,在发表的《感谢四川人民》社论中谈到:……粮食是抗战中主要的物质条件之一,历年来四川贡献于抗战的粮食占全国征粮总额的三分之一。

当时四川粮食的增产,很大的一部分都得益于水稻、小麦、玉米等农作物品种的改良、选育和推广。其中主要归功于以四川农业改进所的赵连芳、杨允奎、李先闻、蔡旭、李竞雄和鲍文奎等为代表的中国遗传育种学家。

下面首先以《烽火中的金色基因》为序,然后依次用短文和小诗,致敬赵连芳、杨允奎、李先闻、蔡旭、李竞雄和鲍文奎等中国遗传育种学家。

烽火中的金色基因

序章:星火西迁

1938年秋

弹痕烙入巴蜀的脊梁

一群归航的星火

在古寺斑驳檐下

点燃比烽烟更亮的

生命曙光

第一篇章:稻韵悠长

赵连芳的“南特号”

垂首在川西坝稍

沉甸甸的谷穗

每粒饱满都是

挺立的

民族骄傲

第二篇章:玉振金声

杨允奎的“川大201”

昂首在贫瘠山岗

杂交育种的奇迹

翻涌着碧浪

每一株玉米

都在轻抚大地的

金色琴簧

第三篇章:薪火相传

李先闻的镜台

映照染色体变奏的华章

师徒接力丈量

粟禾间的进化渊源

将远缘杂交的奇迹

深深刻进华西土壤

第四篇章:麦浪千重

蔡旭的试验田

锈病溃退的疆场

“中大2419”的穗浪

整编着守护华夏粮仓的

绿色典藏

终章:丰碑永铸

八十度春秋轮回

每株稻穗仍在吟唱

那些俯身大地的星辰

用试管和量尺

在龟裂的山河间

筑起永不坍塌

——精神粮仓

中国的“稻魂”——赵连芳

赵连芳,字兰屏。1894年4月2日出生在河南省罗山县张跃区赵家岗一个世代书香、半耕半读的农家。

1921年,作为清华学堂大学部首届优秀毕业生,赵连芳被选送到美国依阿华州立农工学院学习。1926年,赵连芳以“水稻连锁遗传之研究”的论文,在由院长、系主任、组主任和细胞遗传学首席教授等7人组织的博士考试委员会面试中,从容应对,顺利获得威斯康辛大学博士学位。

1937年, 抗日战争全面爆发后, 赵连芳随中央农业实验所迁到重庆, 担任技术主任兼稻作系主任, 并兼任设在成都的四川工作站主任。根据抗战建国之需要与四川当时的实际农情,他着手制定以发展粮食增产为主的工作方针。

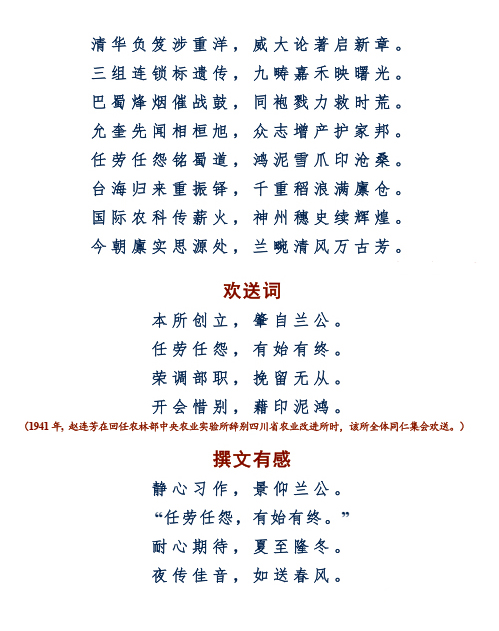

当时的四川, 作为全国抗战的大后方, 为解决军需民食的任务, 四川省政府成立了农业改进委员会, 聘请赵连芳为主任委员, 统筹全省农业改进事宜, 并决定把农、林、牧、渔各事业单位合并, 成立了四川省农业改进所。他兼任所长, 亲手制订工作实施的具体计划, 聚集了杨允奎、李先闻、于景让、冯天铭、管相桓、杨守仁、蔡旭等一大批优秀出色人才,把稻、麦等良种的培育、检定与推广工作,普及到了50多个县区。

在短短的4年时间内,赵连芳领导的以食粮(稻麦杂粮)作物组为主的四川省农业改进所,以其作风干练、日夜勤劳,对四川农业的研究与推广,开了一个“新纪元”。在对四川大后方粮棉及外销农产品的增产, 解决战时的军需和民用上, 做出了十分突出的贡献。为此,他曾经得到国民政府“办理四川农业,成绩甚优”的传令嘉奖。

赵连芳的一生,致力于中国水稻遗传育种的研究与水稻品种的改良和推广;为发展中国的现代农业呕心沥血、艰辛劳作,值得后辈深深的景仰与缅怀。

【扩大阅读:见《科学网》博文2024-05-12《中国水稻遗传育种学的先驱赵连芳博士——写在赵连芳诞辰130周年之际》】

谱写玉米遗传的诗行——杨允奎

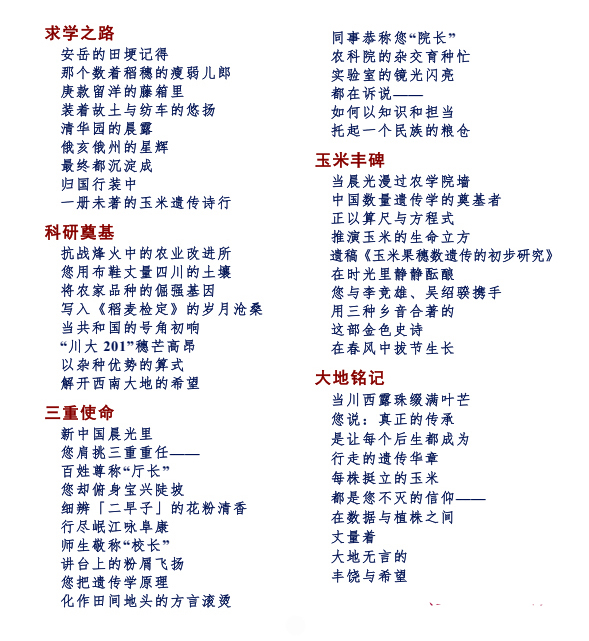

杨允奎,四川省安岳县人。1921年考入清华学堂留美预备部学习,1928年获得庚款留学名额资助,进入美国俄亥俄州立大学攻读作物遗传育种专业,1933年获得博士学位后回国。

1935年起,杨允奎受时任四川大学校长任鸿隽(1886—1961)之聘,担任国立四川大学农学院教授,执教遗传学、作物育种学等课程。

1937年,应四川省建设厅厅长卢作孚邀请,杨允奎创办四川稻麦试验场(后改称四川稻麦改进所)。翌年,该所正式改组扩建为四川省农业改进所,聘请时任四川省农业改进委员会主任委员的赵连芳兼任所长,杨允奎担任副所长。

在四川农业改进所,杨允奎主要抓的第一件大事,就是组织和带领所里的全体科技人员,进行大规模的粮食作物地方品种资源普查。同时,杨允奎克服重重困难,开始了玉米自交系和杂交种的选育工作。他先后发表了《玉蜀黍农家品种改良推广纲要之刍议》《杂交优势之各家臆说》等研究论文,最早向国内介绍玉米杂交优势研究进展和学术观点。在我国农作物数量遗传学的研究方面,杨允奎被称为主要的开创者。

【扩大阅读:见《科学网》博文2025-04-10《致敬中国农作物数量遗传学研究的先驱杨允奎先生》】

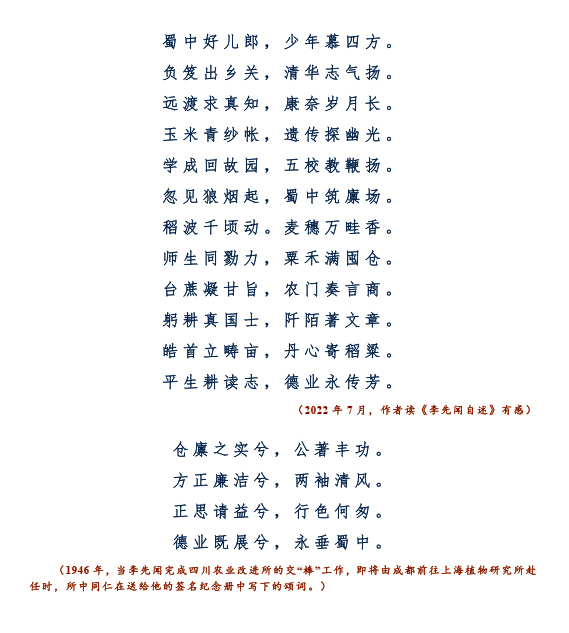

农学国士——李先闻

李先闻,1902 年10月10日出生在重庆市江津县(原四川省江津县)一个小农家庭。1923年,李先闻从清华获得学士后,赴美国印第安那州普度大学园艺系求学。1926 年,获得硕士学位,随即进入康乃尔大学研究生院, 师从国际著名的玉米遗传学大师埃默森(R.A.Emerson), 重点攻读遗传学专业。

1929年,李先闻获得博士学位回国后,曾先后辗转奔波于国立中央大学农学院、东北大学、北京大学农学院、河南大学农学院、武汉大学农学院等高等学校。

1938年春,李先闻接受杨允奎之邀约,前往成都担任四川农业改进所食粮作物组主任,随后担当起四川稻麦改良场场长的重任。在以后长达9年的艰难岁月里,李先闻与杨允奎、赵连芳等一道,头戴斗笠、脚穿草鞋,任劳任怨、合作无间,以充沛的精力全身心投入到抗战大后方四川省的粮食增产的研究和水稻作业方面实施检定计划的工作中。为了选育检定稻麦良种,李先闻常常骑着“洋马儿”(自行车),穿梭在静居寺和华西坝之间的小路上;为了向农民推广并种植稻麦良种,李先闻与他的同事们,坐着俗称“飞毛腿”的洋车,日夜奔波探访川西北的乡间小镇。

在四川农业改进所期间,李先闻主持并承担着抗战大后方粮食增产的重任,工作异常艰辛与忙碌,但他仍然忘不了挤出时间来到简陋的实验室里,带领并指导孟及人、李竞雄(1913—1997)、鲍文奎(1916—1995)等助手,专心致力于麦类、粟类等农作物的细胞遗传学的系统研究。仅仅在194l—1945年的短短几年间,他们主要用英文撰写的10多篇研究论文,及时发表在国内外重要的学术期刊上。这些颇具特色的农作物实验研究,引起了国际遗传学界的高度重视。

1948年,在国立中央研究院的第一届院士选举中,李先闻被当时的北京大学、清华大学和中央研究院共同推荐为院士候选人,并以“小麦、小米、玉蜀黍杂种染色体之行动等研究”和“曾主持四川省稻麦改良场”的突出贡献,当选为生物组25位院士之一,他也是当时唯一一位从事植物细胞遗传学研究的院士。

作为一个普通的农家子弟,能够得到学界推荐、社会推崇的“国士”称号,在当时那样一个政局动荡、派系林立的民国时期,足以显现出李先闻在中国科学界中的重要学术地位。

【扩大阅读:见《科学网》博文2023-10-09《中国植物细胞遗传学家李先闻的奋斗人生》】

坚守希望的粮仓——蔡旭

【扩大阅读:见《科学网》博文2025-05-12《麦田守望者——致敬蔡旭院士》】

金穗的回响——李竞雄

【扩大阅读:见《科学网》博文2023-07-31《对中国粮食安全做出了卓越贡献的李竞雄院士》】

东方学子的倔强——鲍文奎

【扩大阅读:见《科学网》博文2025-05-07《鲍文奎院士的多倍体遗传育种之路》】

(2025年7月31日 修稿)

作者简介:

冯永康,四川省特级教师,生命科学史研究者。

联系电话:13219985098;微信号:YONGKANG20110818

https://wap.sciencenet.cn/blog-294644-1495927.html

上一篇:播撒绿色教育的种子 ——为“世界环境日”而作

下一篇:同力共苦甘,潜心育粟禾 ——李先闻及其弟子李竞雄和鲍文奎 在抗战时期的四川农业改进所