博文

再说“小学”是门大学问

|

再说“小学”是门大学问

李 沣

一、“小学”是学制、也是学科

“小学”这个概念历史悠久,内涵极其丰富和深奥。小学,就是童蒙的识字之学,是学制、学校。《汉书·艺文志》载:“古者八岁入小学,故〈周官〉保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”又曰:“《史籀篇》者,周时史官教学童书也。”《大载礼记·保傅》:“及太子少长,知妃(配)色则入于小学。小者,所学之宫也。”又曰:“古者八岁而出就外舍。学小艺焉,履小节焉。束发(谓成童,十五岁以上)而就大学,学大艺焉,履大节焉。”表明周时就有“小学”,这个“小学”别于“大学”,小学、大学,都是学习场所,即学校。

小学,也是学科、学术的门类。 《公羊传·僖公十年》何休注说:“诸侯之子,八岁受之少傅,教之以小学。”这个“教之以小学”的“小学”,是指学科的分类,童蒙的教材。自汉代刘歆的《七略》标自“小学”的名称以后,“小学”逐渐发展为体势、声歆、训诂三种

。《文献通考》载;“宋三朝艺文志曰:汉志六艺以尔雅附孝经六书为小学。隋沿其制。唐录有训詁小学,二类尔雅为训诂,偏旁音韵杂字为小学,今合为一。”总之,六书、六体、训诂都为小学,所以,汉时,把《说文解字》、《尔雅》、《方言》、《释名》,统称“小学”。因此,小学就是研究文字的学问。

汉,尤其汉武帝时,实行表彰六经,独尊儒术,要读懂前代的经典,前提是熟悉古代的文字,因汉字在世界文字体系里具有很大的特殊性,它的形体众多,结构复杂,音韵多变,学习和掌握它,有很大的难度。因此,童蒙的识字教育,即“小学”,成为我国传统教育的第一阶段,被提高到了十分重要的地位。《汉书·艺文志》载:“汉兴,肖何草律,亦著其法,曰:‘太史试学童,能讽书九千字以上,乃得为史。又以六体试之,课最者以为尚书、御史史书令史。’六体者,古文、奇字、篆书、隶书、謬篆、虫书,皆所以通知古今文字”。师古释曰:“古文,谓孔子壁中书;奇字,即古文而异者也;篆书,谓小篆,盖秦始皇使程邈所作也;隶书,亦程邈所献,主于徙隶,从简易也;缪篆,谓其文屈曲緾绕,所以摹印章也;虫书,为虫鸟之形,所以书幡信也。“小学”,就是识字之学,不仅读“六书”,还要识“六体”。

二、古文字的变化

《隋经籍志》又曰:“自苍颉讫於汉初,书经五变:一曰古文,即苍颉所作;二曰大篆,周宣王时史籀所作;三曰小篆,秦时李斯所作 ;四曰隶书,程邈所作;五曰草书,汉初作。

随着考古资料的大量发现,对汉字的形体有了新的认识,主要是甲骨文、金文、战国文、秦篆、隶书等。

“古代汉字的发展,表面看在来是一个字一个字在发展、变化,其实是一个时代的汉字系统向另一个时代汉字系统的发展、变化,如从商代文字系统,发展到周代文字系统,发展到战国文字系统,发展到小篆系统。”(赵诚:《甲骨文字学纲要》第12页,中华书局2005年版。)

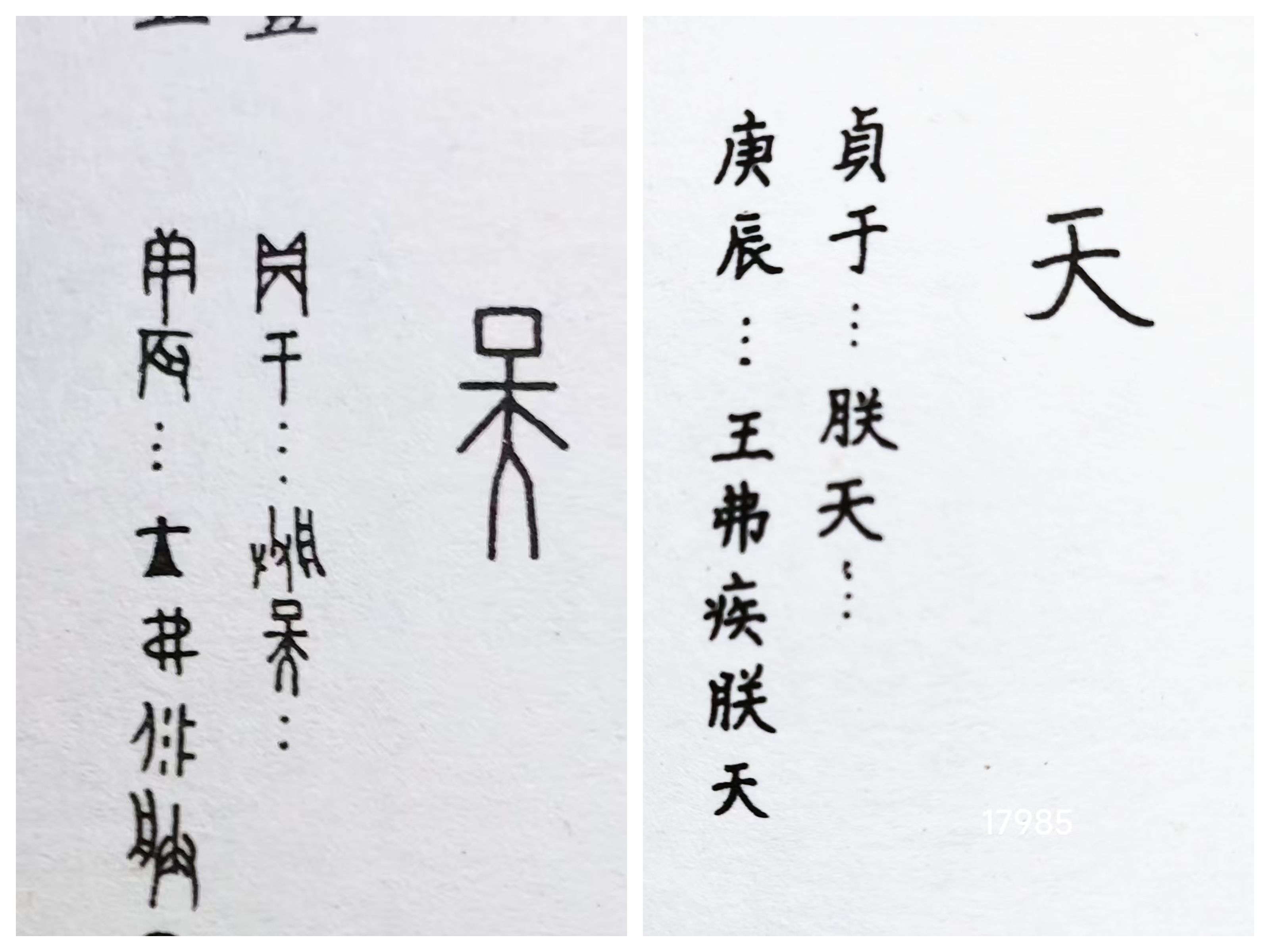

考古学的发展已经证明,我国最早的文字系统即甲骨文。1978年,于省吾在《甲骨文字释林·序》中指出:“截至现在为止,已发现的甲骨文字,其不重复者总数约4500个左右,其中已被认的字还不到1/3。”“按照《甲骨文编》的统计,甲骨文单字4500个左右,只能辨认900余字,实际不到全部的1/4。”1982年陈炜湛《甲骨文简论》也有一个统计,他说:“现在甲骨文字之可识者已有1700多个,……但仍有2900多字尚未考定。”(赵诚:《甲骨文字学纲要》第66页,中华书局2005年版。)这2900个不识字,几十年来,尽管古文字学家不断努力,但收效甚微,可见识字这门学问多么深奥艰难。而且有些已识字,也未必完全正确,如《合集》17985

姚孝遂、肖丁二位先生释为“天”,“天”前为“朕”,词语为“朕天”、“王弗疾,朕天”。“朕”在商周多为君、王自称,君、王也称“天”,这样“朕天”侯乎不通。此字可否释为“吴”?而“吴”、“虞”古为一字。此卜辞可释为“朕虞”、“王弗疾,朕虞。”虞是官职,如《尚书·舜典》:“益(伯益),汝作朕虞。”伯益是“虞官”,是舜、禹的左膀右臂。

甲骨文后的文字体系,即周金文。1984年定稿的容庚编的《金文编》从3902件青铜器中,收录2420字,甲骨文、金文都有一字多体现象,金文“宝”字就有240体。《金文编》中的2420字,共有19357体。附录,即特殊字符1352个,重1132。把金文中的那些特殊字符都搞清楚,可以说很难很难。

周金文后的文字体系,即战国文字。战国文字包括秦文字和六国文字。战国时期,七雄并立,诸子百家,争鸣著述,文字的应用空前频繁而广泛。文字在民间频繁地使用中,简易、简化、草率字体大量出现,秦、楚、齐、燕、韩、赵、魏各国文字相互也有很大差异,出现如许慎说的七国“文字异形”,战国文字的多样性、差异性、随意性是客观存在,后人对战国文字的总体面貌已无法把握。但汉时已发现未被秦焚的古文旧书,尤其是“孔子壁中书”,对战国文字有了一定了解和研究,后人又通过考古发现的六国兵器、货币、玺印、陶器的文字,尤其是战国竹简帛书的发现,对战文字有了个基本了解和把握。

三、文字的统一---小篆和隶书

战国后的文字体系即秦小篆。许慎《说文解字·序》曰:“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之。罢其不与秦文合者,(李)斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敏作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇首改,所谓小篆者也。”李斯等以秦国文字为基础,废除异体字,把一字多体改为一字一体;简化字形,把象形字规范化,取消园形符号;整理部首,把文字分类;形成了笔画简单,形体规范,便于书写的小篆。据《汉书·艺文志》载,《仑颉篇》7章,《爰历篇》6章,《博学篇》7章, 秦时把这十四章文字作为范本推向全国。小篆的出现,文字的统一,是中国文化史上的一件大事。

秦统一文字,用的是李斯小篆。李斯体非常正规、严整,因此官方民间在推广和使用小篆的同时,出于方便和从简,隶书也同时出现 。史传程邈因得罪秦始皇,被囚禁于云阳狱中。在狱中,他研究字体,将篆书简化为隶书,创造出3000个易写易认的字,后在官方和民间推广,如段玉栽所言:“隶书又为小篆者省,秦时二书并行。”(唐)张怀瓘说的更通透:“秦造隶书,以赴急速,为官司刑狱用之,余尚用小篆。”隶书与小篆相比,更为随意和简便。

汉的古今文经学之争中,今文经学得势,隶书大为流行。汉文学派晃错向秦博士伏生学《尚书》,伏生口授,晃错用汉代流行的隶书记下伏生所述,即《今文尚书》。《古文尚书》即用古文字写的《尚书》汉武帝重视今文经学,使今文经学占据了西汉思想文化的统治地位,与此同时,今文经学的载体隶书也正式登堂入室,成为官方的正式文字。

(未完待绪)

https://wap.sciencenet.cn/blog-671609-1498991.html

上一篇:阿拉斯加的第一大都市 ——安克雷奇

下一篇:(续)“小学”是门大学问