博文

温柔的毒物(3)——侧耳根(鱼腥草)还能不能吃是个问题  精选

精选

||

我的博文《温柔的毒物(2)——马兜铃和鱼腥草》(https://blog.sciencenet.cn/home.php?od=space&uid=52727&do=blog&id=1482670)发表之后,王庆浩网友指出:博文的结论“食用折耳根没有危害,对于折耳根文化圈的人们不啻是一句福音”与引用的论文的结果不一致。王老师特别指出:“食品安全无小事,需要我再检查一下文献和结论。之后,王老师还发表了一篇题为《鱼腥草有毒性,食用需谨慎》的博文(https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=1184431&do=blog&id=1483038 ),这篇博文的中心思想就是其博文的题目。

我非常同意王老师的观点,“食品安全无小事”,如果是我自己博文误导了网友,我会愧疚终身,侧耳根还能不能吃真成了个问题。

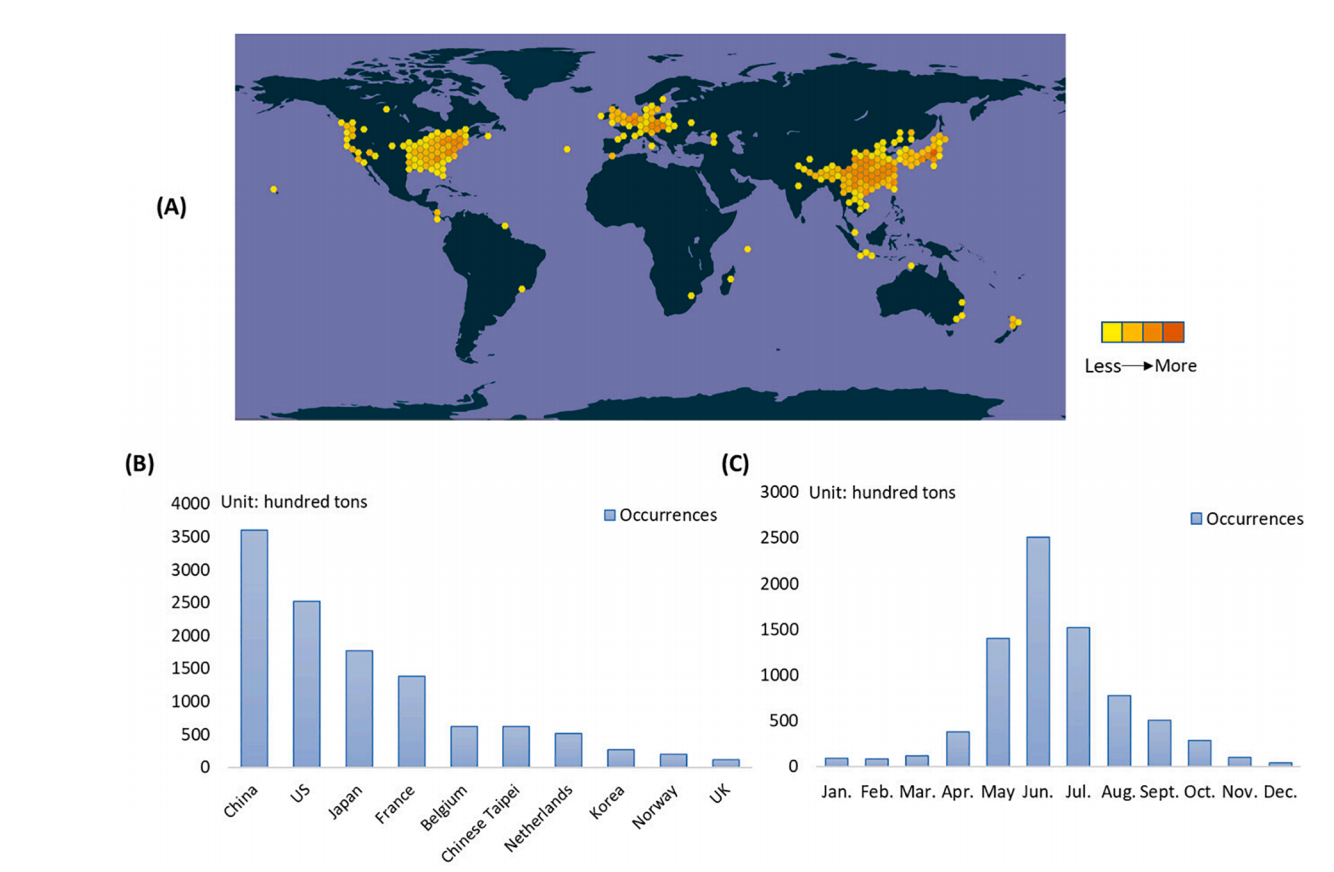

借着五一假期,我再来说一说食用折耳根还能不能吃这个事。此时我才意识到,涉及侧耳根能不能吃这个问题,是给自己挖了一个 “大坑”。首先,关于鱼腥草的文献可谓是浩如烟海,在知网上关于鱼腥草的论文8252条记录,而有一篇论文提到研究鱼腥草的各种论文有1万多篇(Fan et al., 2019),蕺菜的药用和视频安全是个热点问题。其次,很多的研究领域完全超出了我的专业范围,一些文献,我要阅读多次,并且借助Deepseek,才能理解。最后,蕺菜作为一种药材有几十种中成药中以蕺菜为原材料(表1),其使用范围远远超出了“侧耳根文化圈”,所涉及的问题太过于敏感。蕺菜作为药物和食品,蕺菜在日本、韩国、印度和泰国都在使用(Chan et al., 2020; Fan et al., 2019; Wei et al., 2024), 作为一宗商品或原料,蕺菜(侧耳根)在全球被广泛地栽培(图1),3个产量最大的国家是中国(350万吨),美国(250吨)和日本(200万吨)(Wei et al., 2024)。这株小草的事可真不小,我一个退休的 “业余科普爱好者” 是hold不住的。 然而,用一句网络言语来说,自己挖的坑,再深也得往里跳。

图1 A 蕺菜的分布范围(包括和原生和栽培),B 蕺菜的产量和国家,C蕺菜的季节性产量(引自Wei et al., 2024)

表1 以蕺菜为原料的中成药(引自武营雪等,2022)

为了完成这篇博文,我阅读了大量的文献,重点挑选了一些关于鱼腥草化学成分,药品和食品安全文献进行了学习,又请教了有关的专家和同事,获得了不少关于鱼腥草的新认识,在此,和大家分享,同时也是对上一篇博文的补充和进一步说明。

先来说说鱼腥草名字的来由吧。鱼腥草正式的中文名叫蕺菜,拉丁学名是:Hottuynia cordata。蕺这个词最早见于汉佚名的《名医别录》,称为蕺。在古汉语中,戢有密集,众多的意思。我原以为古人是根据蕺菜总是挤挤挨挨,密密麻麻长在一起这个生长特性,加一个草字头就为蕺。其实蕺来自于越王勾践故里一座名为“戢”的山。勾践在此山采食该草,由此而称该草为蕺。其后《齐民要术》(北魏)、《新修本草》(唐)、《本草图经》(宋)都称之为蕺。鱼腥草这个名词是第一次出现在宋.王介的《履巉巖本草》中。李时珍的《本草纲目》在保留蕺的同时,也用了鱼腥草这个名词。侧耳根这个名词,直到清代才出现在吴其濬的《植物名实图考》中。在《中国植物志》中,正式的中文名就是蕺菜,同时植物志还记录了:鱼腥草、狗贴耳、侧耳根三个别名。西南地区的人普通话大都不标准,“侧” “折”不分, “侧耳根”就成了“折耳根”。在昆明侧耳根也叫作“壁蝨菜”, 壁蝨就是臭虫。我个人觉得“壁蝨菜”这个名字,起得非常传神,它准确描述了侧耳根的气味特征,蕺菜的气味和“壁蝨”的臭味十分吻合,我高度怀疑欢迎吃侧耳根的人,一定没有闻过“壁蝨”的气味。

鱼腥草有着悠久的食用和药用的历史。《吴越春秋》记载:越王从尝粪恶之后,遂病口臭,范蠡乃令左右皆食岑草,以乱其气”,此处岑草即蕺;《齐民要术》记载了一种用鱼腥草做腌菜的方法,称为“作蕺菹法”; 《本草纲目》记载: “散热毒痈肿,疮痔脱肛,断疾,解毒”(武营雪,2022,武营雪等,2022),许多本草和药书都记录了蕺菜的药用功能。

最近看了文献才知道,鱼腥草竟然浑身是宝,它含挥发油、黄酮、生物碱、多糖、酚酸和甾体等多种营养成分和功能成分(Wei et al., 2024)。有抗炎功能,能够止咳镇痛,有预防肺损伤的作用,更神奇的是鱼腥草乙醇提取物能诱导人肺癌细胞 A549 皱缩和变圆,也就是说有抗癌症的功能,鱼腥草还有抗病毒,抗氧化,调节免疫系统,促进物质代谢的功能,新冠期间被列抗击新冠的药物(以上描述参考于武营雪等,2022和Wei et al., 2024)。1998年卫生部将其列入药食同源的植物名单。

作为一个作为药品和食品被广泛使用的植物,其安全性一直受到广泛的关注。评价蕺菜的安全性,可以从其化学成分和安全性评价两个方面来入手。

武营雪(2022)在其硕士论文中,通过植物化学分离和高分辨质谱定性研究,发现 15 个生物碱类成分,包括 5 个马兜铃内酰胺,6 个阿朴啡型生物碱和 4 个其他生物碱。5个马兜铃酰胺分别是:马兜铃内酰胺 AⅡ、马兜铃内酰胺FⅠ、马兜铃内酰胺 BⅡ、3-methoxy-5-methyl-5H-benzodioxolo-benzoindol-4-one。论文还特别指出,未检测出马兜铃酸Ⅲa、7-羟基马兜铃酸Ⅰ、马兜铃酸Ⅳa、马兜铃酸Ⅱ和马兜铃酸Ⅰ等5种马兜铃酸(武营雪,2022)。

这里特别指出的是:马兜铃酸具有不可逆转的肾脏毒性被列为I级致癌物,马兜铃酰胺和马兜铃酸结构十分相近,有着千丝万缕的联系,在安全性的研究中,鱼腥草是否含有马兜铃酸和含有哪几类马兜铃酸一直备受关注。不同种类的马兜铃酸,毒性差异极大,马兜铃酸-Ⅰ的肾脏毒性和致癌性较强,马兜铃酸-Ⅱ毒性低于马兜铃酸-Ⅰ,而马兜铃酸-Ⅳa和马兜铃酸-Ⅰa 无明显毒性。目前的大部分研究中都明确:蕺菜(鱼腥草和侧耳根)中,不含马兜铃酸。香港大学的学者Chan Chi-kong在一篇发表于2020的论文中写道:AA-I and AA-II either do not exist naturally in H. cordata or exist at concentrations below the MDLs. Therefore, it is not very likely that consumption of H. cordata will result in AAN because AA-I and AA-II, the nephrotoxic and carcinogenic culprits of AAN, are not produced naturally in the plant or are produced at levels that do not pose a risk of AAN.(Kong et al.,2020),这段话翻译一下就是:马兜铃酸-I(AA-I)和马兜铃酸-II(AA-II)在蕺菜(H. cordata)中要么不存在,要么存在于低于最低检测限(MDLs)的浓度。因此,食用蕺菜(H. cordata)导致马兜铃酸肾病(AAN)的可能性不大,因为导致马兜铃酸肾病(AAN)的肾毒性和致癌物质马兜铃酸-I和马兜铃酸-II,在蕺菜中并不存在,或者其存在的水平,不足以构成马兜铃酸肾病的风险。

除了上述成分分析外,关于蕺菜的安全性研究,还有小白鼠实验,体外实验和网络调查等三种方法。在小白鼠实验中,一篇题为《鱼腥草鲜汁原液的毒性检测》,写到大小鼠急性毒性实验,经过10天观察,大小鼠属均未出现明显的中毒症状或死亡,故大小鼠半致死量(LD50)雌雄两性大于10000mg/kg, 属实际无毒(徐彩菊等,1995)。在另一项印度人做的急性口服毒性研究实验也到了相近的结果:在大鼠急性、亚急性毒性试验中,新鲜的鱼腥草原汁液无急性中毒和致突变作用(半致死量LD50大于10g/kg−1), 属于实际上是无毒的。每天静脉注射75-90 mg kg−1相当于人类剂量的200倍。连续给药7天后,大鼠没有死亡,解剖学检查未见异常。静脉输注38 mg/kg−1或47 mg/kg−1不会导致犬死亡,但61-64 mg/kg−1的剂量可引起严重的肺出血和死亡。在人体中每日口服80-160 mg kg−1,30天后未出现显著不良反应(Mishra et al.,2021,Wei et al., 2024)。

以肝肾为导向的细胞毒性实验为导向的研究表明:发现蕺菜中的 6 种生物碱类化合物:马兜铃内酰胺AⅡ、马兜铃内酰胺FⅠ、马兜铃内酰胺BⅡ和头花千金藤二酮B均具有一定的细胞毒性,毒性略低于对照的马兜铃酸-I(武营雪等,2023)。

用斑马鱼做毒性实验发现:结果表明鱼腥草地上部分和鱼腥草根茎的 95% 乙醇提取物对斑马鱼成鱼均具有一定的毒性, 半致死量(LD50)分别为 2.85和2.54 mg/L,(分别相当于生药量为40.4和37.7/L), 根据鱼类急性毒性分级标准,属于高毒和中毒。结论是鱼腥草地上部分和根茎的醇提物,对斑马鱼成鱼和胚胎均具有较强毒性(陈宏降等,2020)。该研究还指出马兜铃酰胺不是主要的毒性成分,具体的毒性成分有待进一步研究。

针对食用鱼腥草和肾病之间的相关性,浙江肿瘤医院开展过一项研究。该研究通过网络问卷调查的方式,认为:目前没有发现鱼腥草食用习惯与急慢性肾病流行存在相关性的证据(丁超,2019)。

综述以上文献,对于蕺菜的安全性可以得到以下几点认识:

1)蕺菜(鱼腥草、侧耳根)含有多种马兜铃酰胺,但是不含马兜铃酸,特别是不含包括有肾毒性和致癌性的马兜铃酸-I和马兜铃酸-II;

2)体外细胞培养和斑马鱼毒性实验,表明蕺菜(鱼腥草,侧耳根)有一定的毒性,由于鱼腥草地上部分生物碱的含量明显高于地下部分,地下部分的毒性也相对低于地上部分;

3)小白鼠实验表明,鱼腥草无毒;

4)网络问卷调查表明,食用鱼腥草习惯和急慢性肾病之间不存在相关性。

说了这么半天,还是要回答大家关心的问题,食用鱼腥草是否安全?我个人的观点是:食用鱼腥草和大家之前所担心的肾病之间看来是关系不大,目前的研究也表明鱼腥草含有一定有毒物质,这些有毒物质对人的健康有多大影响,安全计量是多少?需要进一步研究。大家在知情以后,可以选用食用或不食用侧耳根,即便是吃也不要一次性的大量食用。研究同时提示:地下部分,生物碱含量较低,毒性也较小,吃侧耳根时,不要食用叶子。

以上仅仅是个人学习文献所得,不能作为鱼腥草食品安全的依据。

参考文献

陈降宏等,2020. 鱼腥草、 三白草地上部分和根茎醇提物对斑马鱼成鱼和胚胎的毒性研究。中成药,42(6):1633-1636

丁超,2019. 鱼腥草食用习惯与慢性肾脏疾病的横断面研究,生物加工过程,17(2):1672-3678.

阙灵等,2017,《既是食品又是药品的物品名单》修订概况,中国药学杂志,52(7):521-524

武营雪,2022. 鱼腥草中生物碱类成分及其安全性研究,中国食品药品检定研究院,硕士学位论文

武营雪等,2022. 鱼腥草化学成分、药理及质量控制研究进展,药 物 分 析 杂 志,42(1)108-120

武营雪等,2023. 肝肾细胞毒性导引下鱼腥草中内酰胺生物碱的分离和鉴定。中国现代中药,25(3)544-548

徐彩菊等,1995. 鱼腥草鲜汁原液的毒性检测,浙江预防医学,1995(7)3:55-56

Chan C.-K., et al., Analysis of aristolochic acids in Houttuynia cordata by liquid chromatography–tandem mass spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, DOI: 10.1002/jms. 4652

Fan, W.-X., et al., 2019. Mining potential adverse drug reactions of Houttuynia Cordata Thunb from "real world" cases. Food Ther. Health Care 1, 78.

Mishra, V., Soren, A.D., Yadav, A.K., 2021. Toxicological evaluations of betulinic acid and ursolic acid; common constituents of Houttuynia Cordata used as an anthelmintic by the Naga tribes in North-east India. Future J. Pharm. Sci. 7, 39. https://doi.org/ 10.1186/s43094-020-00173-4.

Wei P.P. et al., 2024. Houttuynia Cordata Thunb.: A comprehensive review of traditional applications, phytochemistry, pharmacology and safety, Phytomedicine,123(2024)155195

https://wap.sciencenet.cn/blog-52727-1484527.html

上一篇:温柔的毒物(2)——马兜铃和鱼腥草

下一篇:金马寺与靛花巷