博文

[转载]hLife | 一滴指尖血,打造快速便捷的免疫检测新模式

||

随着冠状病毒等呼吸道病原体不断变异和季节性流行,快速、精准、便捷地评估个体免疫状态,已成为构建科学防控策略和推动个体化健康管理的核心需求。传统抗体检测方法,如酶联免疫吸附试验和病毒中和实验,常需5至10毫升静脉血样本,总所需时间常常高达2至3天。不仅采样、分析过程复杂,还对实验环境和人员要求较高,难以满足现场快速响应和大规模筛查的需求。

近日,中国科学院深圳先进院杨慧和谭骁天课题组、北京大学曹云龙课题组、深圳大学柴语鹃课题组、国家高性能医疗器械创新中心李皓课题组、密歇根大学范旭东课题组、中国科学院动物所邹征廷课题组及北京义翘神州科技股份有限公司联合在hLife发表了题为“Tip optofluidic immunoassay: Evaluating COVID-19 antibody protection with 1 μL fingertip blood” 的封面文章(图1–2),针对以上这些难题,成功研发出一种便携式微流控化学发光免疫分析平台(Tip Optofluidic Immunoassay,简称TOI)。只需1微升指尖血,研究人员就能利用TOI平台在40分钟内完成抗体结合能力和中和能力等多维度免疫指标的快速定量评估,为传染病防控与免疫防护能力监测提供了先进技术手段。

图1 hLife volume 3 Issue 7封面

图2 论文标题及作者信息

一滴指尖血,打造快速便捷的免疫检测新模式

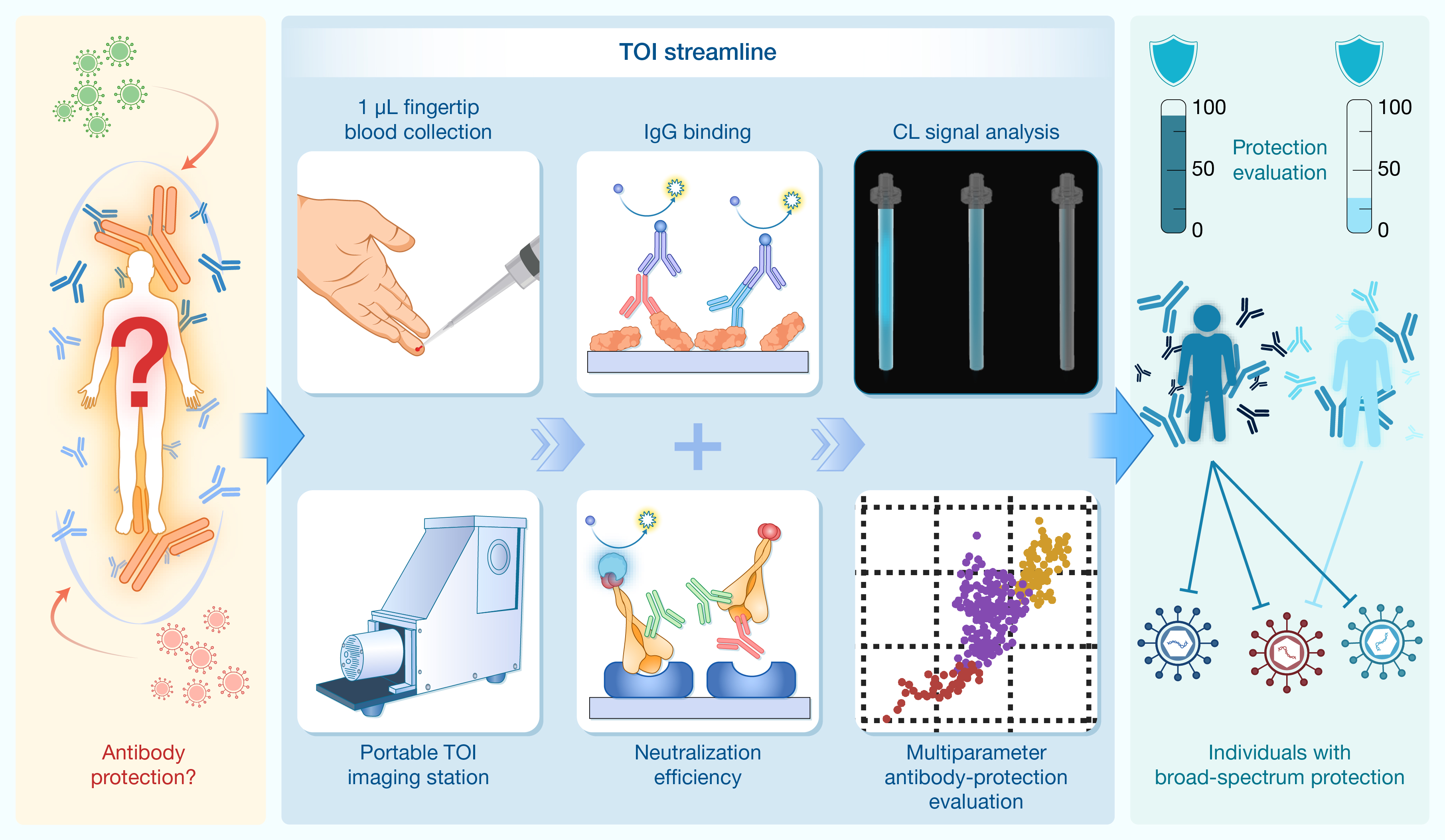

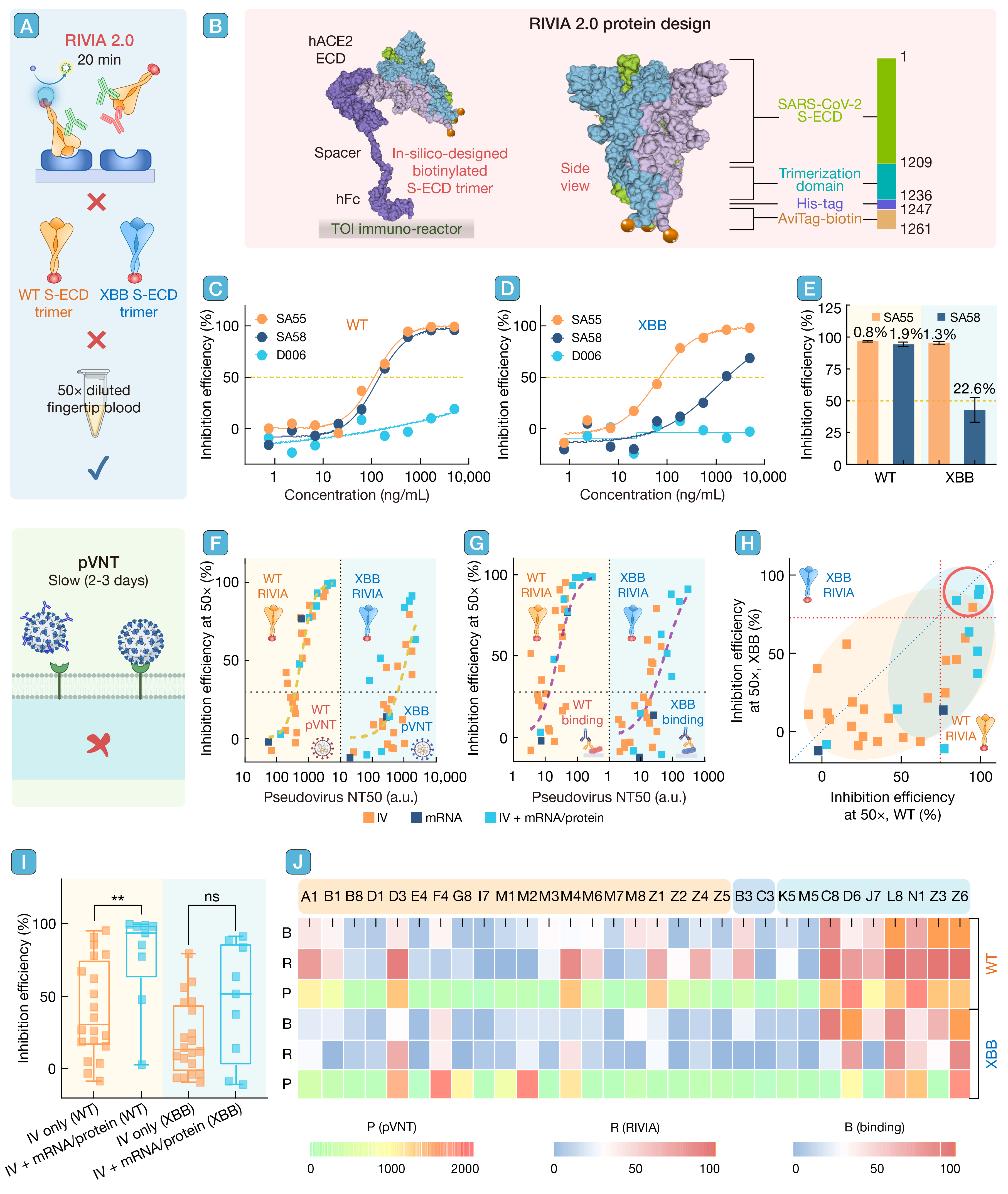

TOI平台采用可批量注塑的聚苯乙烯微流控免疫反应器,能够与标准移液枪吸头无缝对接,构建出标准化、微尺度、高效率的检测器件,并配合自主设计的便携式化学发光成像设备,实现了从采样到分析的全流程集成(图3)。

图3 便携式微流控化学发光生物传感平台TOI和基于指尖血的免疫防护分析方法

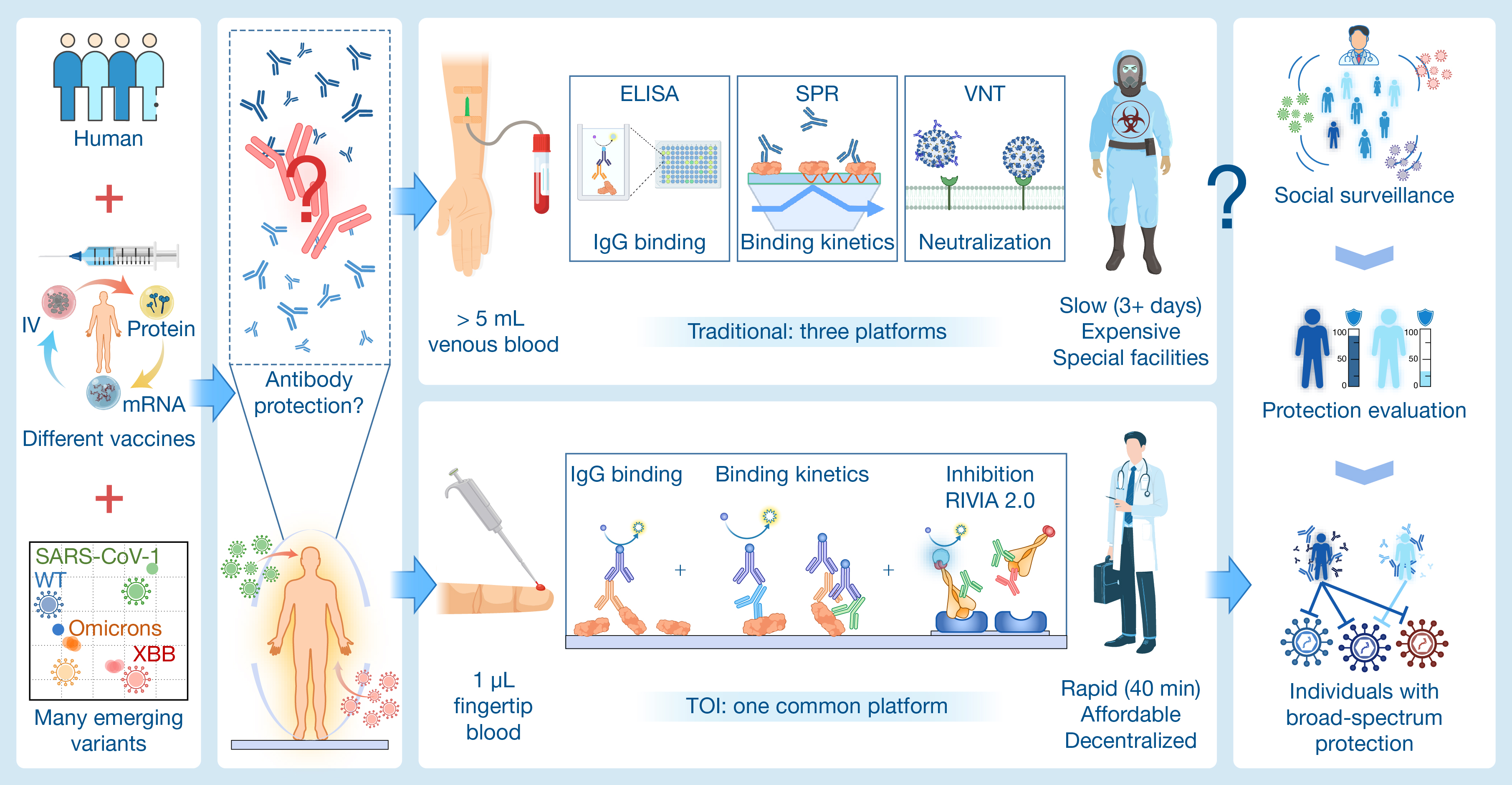

“TOI平台操作简便,仅需采集1微升指尖血,即可同时完成抗体结合水平和中和能力的定量评估。”论文共同第一作者兼共同通讯作者、深圳先进院副研究员谭骁天介绍道,“其中,结合抗体的检测在15分钟内即可完成,灵敏度达到0.1纳克/毫升,动态范围覆盖近4个数量级,信噪比高达10,000。”在中和能力分析方面,团队通过理性设计的血管紧张素转化酶2(ACE2)受体和病毒刺突蛋白探针,实现了蛋白探针与传感原件的定向高效结合,可在20分钟内输出与传统假病毒中和实验相当的检测结果。“也就是说,我们能在总计不超过40分钟的时间内,通过一滴血,获取个体对特定传染性病原体的结合抗体水平和中和能力这两个关键免疫指标。”谭骁天表示,“相比需要数天周期的传统方法,该平台显著提升了检测速度与效率(图4)。”

图4 传统方法与基于TOI的抗体免疫保护水平评估流程对比

构建多维度免疫评估体系

研究团队发现,疫苗接种策略与既往感染史对个体免疫水平具有显著影响:接种灭活疫苗后再接种mRNA或重组蛋白疫苗的序贯接种人群,其特异性抗体水平和中和能力普遍高于单纯接种灭活疫苗者;而反复感染者对近期流行毒株的抗体反应更为强劲,呈现出免疫应答“漂移”趋势,即免疫系统对新变异株的识别能力不断增强。

进一步分析显示,特异性抗体水平与短期感染风险密切相关:当抗体水平低于某一保护阈值时,个体在未来六个月内的再感染风险显著上升。这一发现为临床风险评估和精准公共卫生策略制定提供了量化依据。此外,研究还通过TOI平台识别出4位对多种病毒毒株均具有高中和能力的志愿者,后续有望从中筛选出具有广谱中和潜力的抗体和记忆性B细胞,为单克隆抗体药物的开发提供重要线索。

在应用层面,TOI平台具备良好的扩展性,可快速适配流感病毒、猴痘病毒、结核分歧杆菌等多种重要病原体,适用于社区检测、疫苗评估、口岸检疫等多种实际场景。“目前,我们正在进一步开发高稳定性的样本保存方案和适应基层环境的简化操作流程。”论文共同通讯作者、深圳先进院研究员杨慧表示,“未来我们将结合蛋白探针的理性设计、人工智能分类算法等新兴技术,持续提升平台的通用性、检测灵敏度和信息解析能力,推动其发展为传染病防控体系的核心技术单元(图5)。”

图5 通过理性设计探针蛋白,本研究实现了高灵敏度的病原中和能力体外快速评估

TOI平台具备良好的扩展性,可快速适配流感病毒、猴痘病毒、结核分歧杆菌等多种重要病原体,适用于社区检测、疫苗评估、口岸检疫等多种实际场景。研究团队正在进一步开发高稳定性的样本保存方案和适应基层环境的简化操作流程,将结合蛋白探针的理性设计、人工智能分类算法等新兴技术,持续提升平台的通用性、检测灵敏度和信息解析能力,推动其发展为传染病防控体系的核心技术单元。

作者简介

谭骁天 副研究员

第一作者

通讯作者

机构:中国科学院深圳先进技术研究院

研究方向:光微流生物分子传感技术、激光发射生物传感、面向生物分子探测的蛋白设计等

柴语鹃 助理教授

第一作者

通讯作者

机构:深圳大学

研究方向:基于微流控的传染病免疫检测技术及临床应用研究,数智驱动的公共卫生资源配置优化

李皓 副研究员

第一作者

机构:国家高性能医疗器械创新中心

研究方向:基于新型光子学器件的生物成像,单分子探测和光微流生物传感

谢良志 董事长

通讯作者

机构:北京神州细胞生物技术集团股份公司、北京义翘神州科技股份有限公司

研究方向:感染性疾病的精准诊治及防控

范旭东 教授

通讯作者

机构:密歇根大学

研究方向:生物微机电系统(Bio-MEMS)、微流控技术、生物医学成像与光学、呼吸分析、气体传感和汗液检测等

曹云龙 研究员

通讯作者

机构:北京大学、昌平国家实验室

研究方向:体液免疫与抗体功能解析、广谱抗体与疫苗设计,以及基于高通量数据与机器学习的抗体人工智能设计

杨慧 研究员

通讯作者

机构:中国科学院深圳先进技术研究院

研究方向:生物医学微纳米操控与超灵敏传感技术

引用格式:Tan X, Chai Y, Li R, et al. Tip optofluidic immunoassay: Evaluating COVID-19 antibody protection with 1 μL fingertip blood. hLife 2025; 3: 338–56.

期刊简介

hLife 由高福院士、董晨院士和Jules A. Hoffmann教授(2011诺奖获得者)领衔,是中国科学院微生物研究所主办,中国生物工程学会,浙江大学陈廷骅大健康学院,西湖大学医学院,上海市免疫治疗创新研究院和广州霍夫曼免疫研究所联合支持,与国际出版商爱思唯尔合作的健康科学领域综合性英文期刊。

hLife 聚焦健康科学领域的前沿进展,旨在促进基础研究与临床应用的融合发展。期刊发表与医学相关各研究领域最新成果,学科领域包括(但不限于)病原生物学、流行病学、生理学、免疫学、结构生物学、疾病监测、肿瘤、药物、疫苗和健康政策等。

hLife是一本金色开放获取期刊,月刊出版;2022年成功入选“中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊”;2023年11月正式创刊;2024年5月被DOAJ收录;2024年8月被Scopus收录。

2026年前hLife接收的稿件免收文章处理费(APC)。

期刊网址:

https://www.sciencedirect.com/journal/hlife

https://wap.sciencenet.cn/blog-3552961-1492659.html

上一篇:[转载]hLife | “损伤管控”+“刺激修复”策略:孤独症治疗新观点

下一篇:[转载]hLife | 协同进化:AI会取代人类在生物创新领域的主导地位吗?