博文

[转载]hLife | AI赋能拉曼光谱技术推进医学微生物学研究2.0时代

||

自医学微生物学建立以来,科学家们始终围绕三个核心问题不断探索:哪种微生物引发了感染?微生物如何导致疾病?我们怎么有效应对?而这一切的前提是——如何从临床样本中快速、准确地识别和表征病原体。

传统培养法虽被誉为病原菌鉴定的“金标准”,但其鉴定周期较长,对部分难以培养的病原体“无能为力”。PCR、mNGS和质谱等新技术加快了检测速度,拓展了识别范围,但存在成本高、操作复杂、依赖培养、微量样本分析困难等瓶颈难题。目前,临床迫切需要一种快速、免培养、样本处理便捷、可实现单细胞水平分析的全新诊断工具。

近日,中国科学院微生物研究所付钰课题组在hLife发表了题为“From spectrum to species: A new era of medical microbiology with AI-powered Raman spectroscopy”的观点文章(图1),系统阐述了AI赋能下拉曼光谱技术在病原体识别与表型检测中的创新突破和临床前景,提出了该技术未来还需要进一步发展的方向。

图1 论文标题及作者信息

拉曼+AI:单细胞精度的病原体快速识别

拉曼光谱可在各种环境条件下非标记、快速、无损地获取细胞的“生化指纹”,但是拉曼光谱的解析存在高维度、高噪声、高复杂性的挑战,传统分析方法难以应对。深度学习能够自动从复杂的光谱数据中提取细微的特征,并且可以处理非线性和复杂的数据结构,通过“学习”实现“读懂光谱”。拉曼光谱技术结合人工智能算法已经能够在显微镜下实现对单个微生物细胞的秒级鉴定,表现出了极强的临床应用优势,满足在显微镜下对病患样本中的病原直接进行鉴定的需求。不过,目前该方法面临 “封闭数据集”的限制——精准识别数据集中已有的病原体,但对未知病原体“识而不对”。因此,亟需拓展开集识别的深度学习算法,以期通过光谱相似性分析推断未知微生物归属,并利用拉曼检测无损的特性,与培养及测序结果形成闭环,不断优化模型识别能力,构建更加准确、智能的临床诊断系统。

精准打击耐药菌:AI-拉曼助力耐药的快速表征

病原的耐药性是临床治疗面临的严峻问题。AI赋能的拉曼光谱技术为抗生素耐药性(AMR)检测带来全新突破——可通过光谱特征在分钟级别内区分敏感菌与耐药菌,并结合氘代标记实验,在30分钟内给出微生物的最小抑菌浓度(MIC)判断,大大提升检测效率,表现出良好的应用前景。

目前该技术仍需应对两大挑战:1、模型过拟合,小样本或单中心数据易导致机器学习模型捕捉到非特异性特征,泛化能力弱;2、模型可解释性不足,尚难以利用拉曼光谱提供的丰富化学信息解析耐药的分子机制。

未来需要构建多中心数据集、优化模型正则化策略,并进一步系统挖掘光谱峰位代表的化学信息与耐药相关生物标志物的关联,在提升耐药预测的同时助力机制解析。

解码致病机制:拉曼开启非侵入活细胞多组学时代

拉曼光谱的无损特点使其天然具备获取活细胞“全景组学”信息的潜力,为病原活体的基因表达、蛋白合成与代谢变化提供动态、原位的检测技术。已有研究利用拉曼光谱实现活细胞基因表达谱的监测,拉曼光谱结合数学模型也初步实现了单细胞中特定代谢产物的动态解析。但由于光谱数据复杂、峰位重叠等问题,未来需进一步研发光谱解卷积技术,并建立多组学融合分析框架,通过拉曼光谱获取活细胞中的多组学信息,使之成为病原致病机理研究的利器。

前沿进展与未来展望

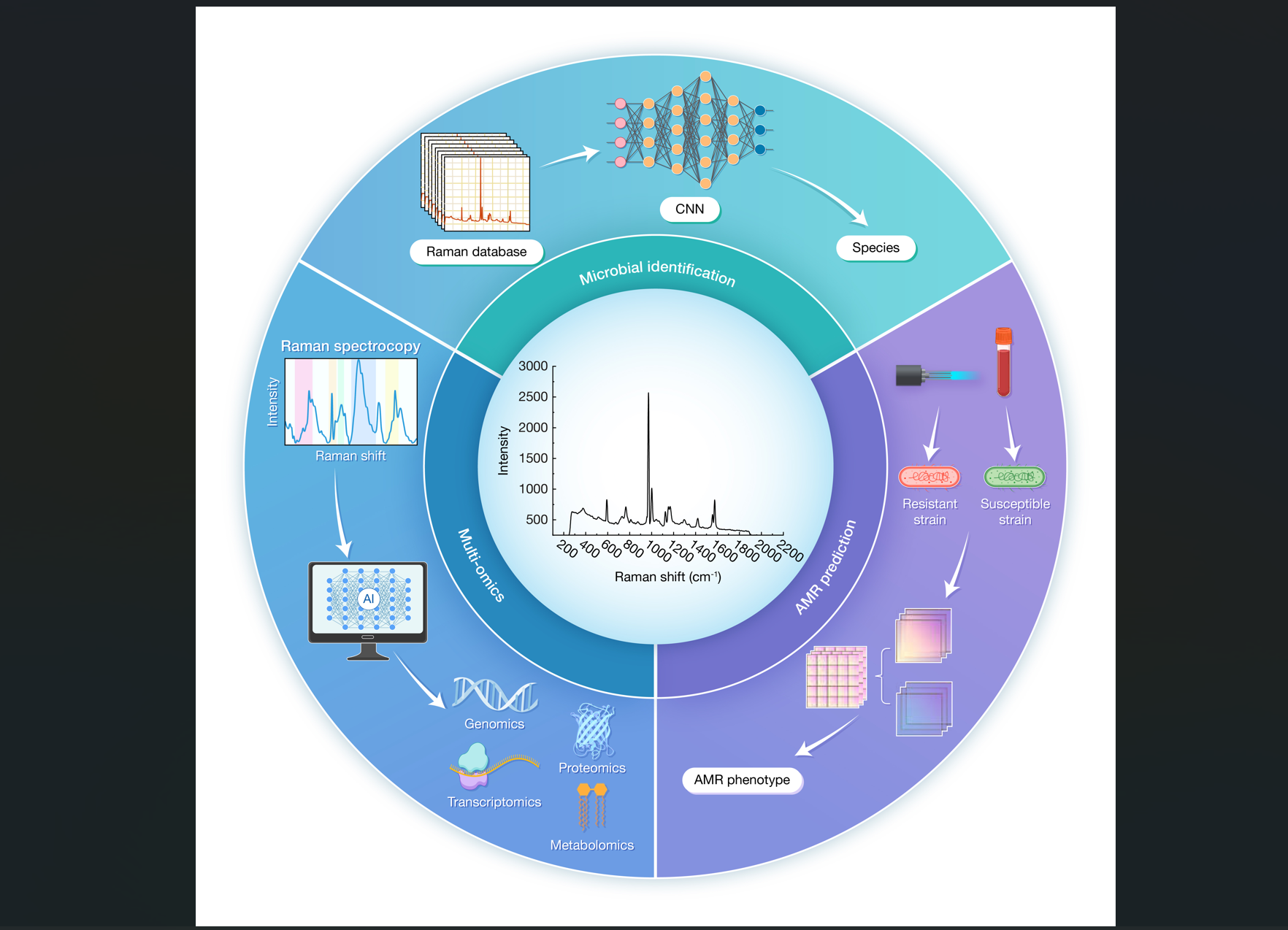

随着表面增强拉曼(SERS)与相干反斯托克斯散射(CARS)等拉曼信号增强技术的发展,拉曼光谱的灵敏度与成像速度大幅提升。便携式拉曼设备的研发也推动其走向术中与现场检测。同时,人工智能算法的引入与多组学技术的融合,正助力拉曼光谱在单细胞层面实现病原识别、药敏检测、多组学映射的“一站式”分析(图2)。这一系列技术突破标志着医学微生物学正式从多细胞集合平均研究的1.0时代迈入单细胞范式的2.0时代。

图2 人工智能赋能拉曼光谱技术在医学微生物学中的应用

总之,AI赋能的拉曼光谱技术正在为医学微生物学的发展注入新动能,不仅能够大幅提升检测的便捷性和时效性,更有望为非侵入、实时研究单个病原活细胞的生理生化特征提供技术手段,为全球感染疾病防治带来新的解决之道。

作者简介

张子怡 博士研究生

第一作者

机构:中国科学院微生物研究所

研究方向:拉曼光谱结合人工智能鉴定和表征微生物

付钰 研究员

通讯作者

机构:中国科学院微生物研究所

研究方向:单细胞微生物学及基于学科交叉的微生物研究新技术

引用格式:Zhang M, Fu YV. From spectrum to species: A new era of medical microbiology with AI-powered Raman spectroscopy. hLife 2025;

https://doi.org/10.1016/j.hlife.2025.06.004.

期刊简介

hLife 由高福院士、董晨院士和Jules A. Hoffmann教授(2011诺奖获得者)领衔,是中国科学院微生物研究所主办,中国生物工程学会,浙江大学陈廷骅大健康学院,西湖大学医学院,上海市免疫治疗创新研究院和广州霍夫曼免疫研究所联合支持,与国际出版商爱思唯尔合作的健康科学领域综合性英文期刊。

hLife 聚焦健康科学领域的前沿进展,旨在促进基础研究与临床应用的融合发展。期刊发表与医学相关各研究领域最新成果,学科领域包括(但不限于)病原生物学、流行病学、生理学、免疫学、结构生物学、疾病监测、肿瘤、药物、疫苗和健康政策等。

hLife是一本金色开放获取期刊,月刊出版;2022年成功入选“中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊”;2023年11月正式创刊;2024年5月被DOAJ收录;2024年8月被Scopus收录;2024年10月入选“首都科技期刊卓越行动计划——重点英文科技期刊支持项目”;2025年6月入选“2025年度支持高水平国际科技期刊建设-强刊提升”项目。

2026年前hLife接收的稿件免收文章处理费(APC)。

期刊网址:

https://www.sciencedirect.com/journ

https://wap.sciencenet.cn/blog-3552961-1493177.html

上一篇:[转载]hLife | 弥合鸿沟:高质量基因组资源助力代表性不足人群实现精准医疗与健康公平

下一篇:[转载]hLife | 高毒高耐肺炎克雷伯菌的全球播散及应对策略