博文

[转载]hLife | 高毒高耐肺炎克雷伯菌的全球播散及应对策略

||

近年来,抗菌药物耐药性问题日益严峻,尤其是耐碳青霉烯肺炎克雷伯菌(carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae,CRKp)被世界卫生组织列为优先关注的“超级耐药细菌”。与此同时,另一类高毒力肺炎克雷伯菌(hypervirulent K. pneumoniae,hvKp),因能引起健康人群肝脓肿、脑膜炎等重症感染而备受关注。更令人担忧的是,这两类危害严重的细菌正协同进化,成为同时具有高耐高毒特性的细菌,给全球公共卫生带来严峻挑战。

近日,复旦大学附属华山医院王明贵教授团队在hLife发表了题为“Convergence of carbapenem resistance and hypervirulence in Klebsiella pneumoniae: An emerging public health threat”的评论文章(图1),结合课题组及国内外最新研究进展,提出了对高毒高耐肺炎克雷伯菌形成、传播、检测与治疗策略的新观点和新思考。

图1 论文标题及作者信息

全球态势严峻

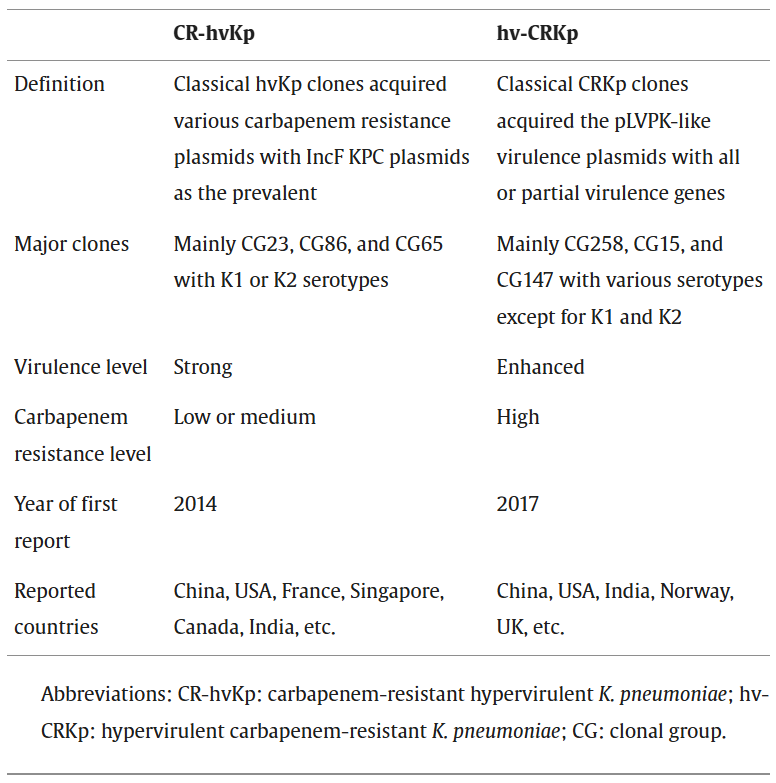

近期研究发现,中国分离的CRKp菌株中60%–95%携带高毒力基因,如rmpA2、iuc、ybt 等。这些菌株通过可移动的质粒将耐药和毒力因子整合在同一细菌中,主要形成路径包括两种:1)CR-hvKp,经典高毒力菌株(如ST23型)获得耐药质粒;2)hv-CRKp,经典耐药菌株(如ST11型)获得毒力质粒。高毒高耐肺炎克雷伯菌正呈全球播散趋势(表1)。

表1 CR-hvKP与hv-CRKP的特性比较

质粒在高毒高耐菌株形成中扮演重要角色

质粒是高耐高毒汇聚现象背后的“推手”。例如,IncFIB(Mar)型质粒可通过oriT 序列识别或质粒融合等方式,协助原本无法自我传播的毒力质粒实现“搭车转移”进入CRKp,形成hv-CRKp。最新发现的IncFIIK34型KPC质粒可高效进入hvKp,形成CR-hvKp,并协助毒力质粒的传播。

致病性与适应性的博弈

虽然一株菌同时拥有高耐药和高毒力会增加菌株的“生存代价”,但CR-hvKp与hv-CRKp已进化出了提升适应性的策略,比如减少荚膜多糖合成、降低细菌黏性、减轻代谢负担等。例如,rmpA基因突变可减少荚膜多糖合成和菌株黏性,增强生物膜形成能力,提高细菌在人或动物宿主体内的持留。此外,这些高毒高耐菌株还可通过选择菌株特定荚膜血清型、优化耐药和毒力质粒结构等方式,维持毒力和耐药性的平衡。

亟需分子诊断技术准确识别高毒高耐菌株

传统的拉丝实验无法准确识别部分高耐高毒菌株,导致实验室漏检率高。建议建立以分子检测为核心的新型诊断体系,通过检测:5种毒力因子(如iucA、rmpA等)、特定的ST型或血清型编码基因(如ST23、ST11、K1、K2等)以及碳青霉烯酶基因(如blaKPC等),快速识别临床CR-hvKp和hv-CRKp菌株,以制定有效的诊治策略。

总结与展望

高耐高毒肺炎克雷伯菌的出现和广泛传播是潜在的公共卫生危机,这类菌株正悄然改变临床感染格局。未来研究和防控策略可聚焦于:基于CRISPR-Cas或毒素-抗毒素系统的去定植研究、针对毒力因子的靶向治疗研究、结合新型分子检测与监测网络的早期预警系统的建立等。只有通过加强基础研究、研发诊断手段、推动多学科协作,才能有效遏制其蔓延,守护临床安全与公共卫生防线。

作者简介

江建平 博士后

第一作者

机构:复旦大学附属华山医院

研究方向:聚焦碳青霉烯耐药与高毒力肺炎克雷伯菌的耐药、毒力、进化与分子流行病学

王明贵 教授

通讯作者

机构:复旦大学附属华山医院

研究方向:长期从事细菌耐药性及耐药机制研究,感染病诊治及抗菌药物合理应用

引用格式:Jiang J, Zhang J, Sun Z, et al. Convergence of carbapenem resistance and hypervirulence in Klebsiella pneumoniae: An emerging public health threat. hLife 2025; https://doi.org/10.1016/j.hlife.2025.05.006.

期刊简介

hLife 由高福院士、董晨院士和Jules A. Hoffmann教授(2011诺奖获得者)领衔,是中国科学院微生物研究所主办,中国生物工程学会,浙江大学陈廷骅大健康学院,西湖大学医学院,上海市免疫治疗创新研究院和广州霍夫曼免疫研究所联合支持,与国际出版商爱思唯尔合作的健康科学领域综合性英文期刊。

hLife 聚焦健康科学领域的前沿进展,旨在促进基础研究与临床应用的融合发展。期刊发表与医学相关各研究领域最新成果,学科领域包括(但不限于)病原生物学、流行病学、生理学、免疫学、结构生物学、疾病监测、肿瘤、药物、疫苗和健康政策等。

hLife是一本金色开放获取期刊,月刊出版;2022年成功入选“中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊”;2023年11月正式创刊;2024年5月被DOAJ收录;2024年8月被Scopus收录;2024年10月入选“首都科技期刊卓越行动计划——重点英文科技期刊支持项目”;2025年6月入选“2025年度支持高水平国际科技期刊建设-强刊提升”项目。

2026年前hLife接收的稿件免收文章处理费(APC)。

期刊网址:

https://www.sciencedirect.com/journ

https://wap.sciencenet.cn/blog-3552961-1493181.html

上一篇:[转载]hLife | AI赋能拉曼光谱技术推进医学微生物学研究2.0时代

下一篇:[转载]hLife 2025年第七期正式出版