博文

医学顶流为何“不等了”?钟南山院士、耶鲁教授和诺奖得主靠它点燃科研“加速度”! | 学科脉动(九)  精选

精选

||

当医学研究进入分秒必争的时代,一场变革正悄然发生——钟南山院士用预印本快速预警新冠疫情,耶鲁大学教授视其为加速知识传播、提升科研透明度的关键,诺奖得主将它作为成果的“首发舞台”……这些医学顶流不约而同地选择了同一条路径:靠预印本点燃科研“加速度”!从“等审稿”到“抢时间”,他们为何“不等了”?答案或许就藏在这场信任与效率的变革里。

欢迎浏览Preprints.org官网了解更多有关平台和预印本的信息:

https://www.preprints.org/?mtm_campaign=sciencenet-post

本文首发于“PreprintsOrg 预印本”公众号:

https://mp.weixin.qq.com/s/wUG5bDZrtKnj5t3Q3boVAw

01 医学顶流驶向科研“快车道”

(1) 钟南山院士:以预印本加速公共卫生响应

2020年初新冠疫情暴发,病毒潜伏期、传播途径等核心问题亟待明确。值此关键时期,科研工作者争分夺秒开展研究,力求尽快为疫情防控提供科学依据。但传统期刊审稿周期长达数月,远赶不上疫情防控的“时间战”[1]。为此,自2020年2月至8月,钟南山团队连续发布7篇预印本,从诊断技术、临床特征、并发症治疗及免疫机制等多维度系统揭示了COVID-19的疾病全貌与诊疗策略[2]。

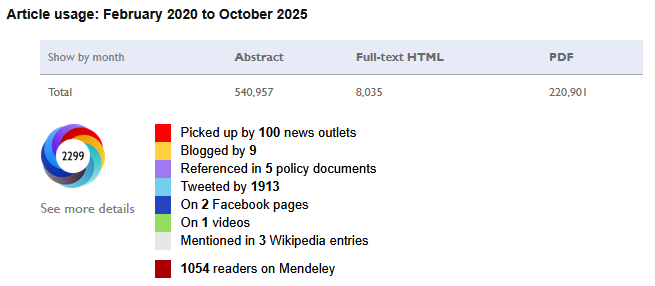

这些预印本在发布后立即受到世界范围内的广泛关注,其中一篇名为《Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China》的预印本在发布后的短短几个月内更是获得数十万次的使用量,甚至被多个政策性文件和国际组织的诊疗指南所引用[3]。钟南山团队通过预印本这一高效的传播方式,显著加快了科学响应速度,有力支撑了全球公共卫生应对实践。

图1:该预印本的使用情况[2]

(2) 耶鲁大学教授:借预印本加速传播、提高临床研究透明度

耶鲁大学Harlan Krumholz教授是心血管医学的领军人物,也是MedRxiv的联合创始人之一,他曾被中华医学会心血管病学分会授予“国际十大杰出心脏病学家”荣誉[4]。在全球顶尖医学期刊《英国医学杂志》 (BMJ)的“观点争鸣”栏目中,针对“研究预印本是否会改善患者的医疗保健?”这一议题,Krumholz教授明确表达了对预印本的支持。

他认为在采取适当保障措施的前提下,临床科学领域的预印本应得到认可:它能加快知识传播,减少研究中的未报告情况与资源浪费,同时提升透明度。此外,通过公开完整数据与研究说明,预印本还能避免网络帖子和媒体访谈中的信息误传,进而提升基于初步研究成果的临床实践安全性[5]。

(3) 诺奖得主:以预印本奠基获奖研究

在2025年诺贝尔生理学或医学奖得主中,玛丽·布伦科(Mary E. Brunkow)与坂口志文(Shimon Sakaguchi)正是预印本实践的先行者。他们长期以来持续通过预印本平台发布关于免疫调控机制与调节性T细胞的重要发现,不断推进对免疫相关疾病新型疗法的探索。这些通过预印本抢先亮相的成果,不仅为全球同行提供了早期参考,也逐步构筑起他们问鼎诺奖的学术基石[6]。它们在正式发表前已被广泛阅读、讨论与引用,展现出深远的学术辐射力与潜在影响力——再一次印证,预印本已不仅是成果发布的“加速器”,也能成为顶尖科研走向世界的第一舞台。

那么,使用预印本究竟只是少数顶尖医学研究者的个体选择,还是整个医学界共同开启“加速模式”的集体行动?接下来,让我们通过数据一探究竟。

02 数据见证变革:从小众到常态

医学领域预印本的发展依托于政策引导、平台建设等多维支撑,这些要素共同构建了其成长的基础条件:

政策支持:2016至2018年间,惠康基金会(Wellcome Trust)、医学研究理事会(MRC)及美国国立卫生研究院(NIH)等核心机构相继认可预印本,允许引用或鼓励发布[7];

平台建设:从1999年医学领域首个预印本平台ClinMedNetPrints上线,到2013年bioRxiv创立并延伸至医学领域,再到2016年支持全学科的Preprints.org及2019年专注临床的medRxiv先后推出,基础设施日趋完善;

期刊认可:从Nature系列期刊早在1997年即公开支持预印本[8],到BMJ于2019年6月声明不将其视作重复发表[9],一众期刊对预印本的接纳度不断提升;

实践验证:在2014年埃博拉疫情与2015年美洲寨卡疫情等公共卫生事件中,预印本成为研究成果的重要发布渠道[10,11]。

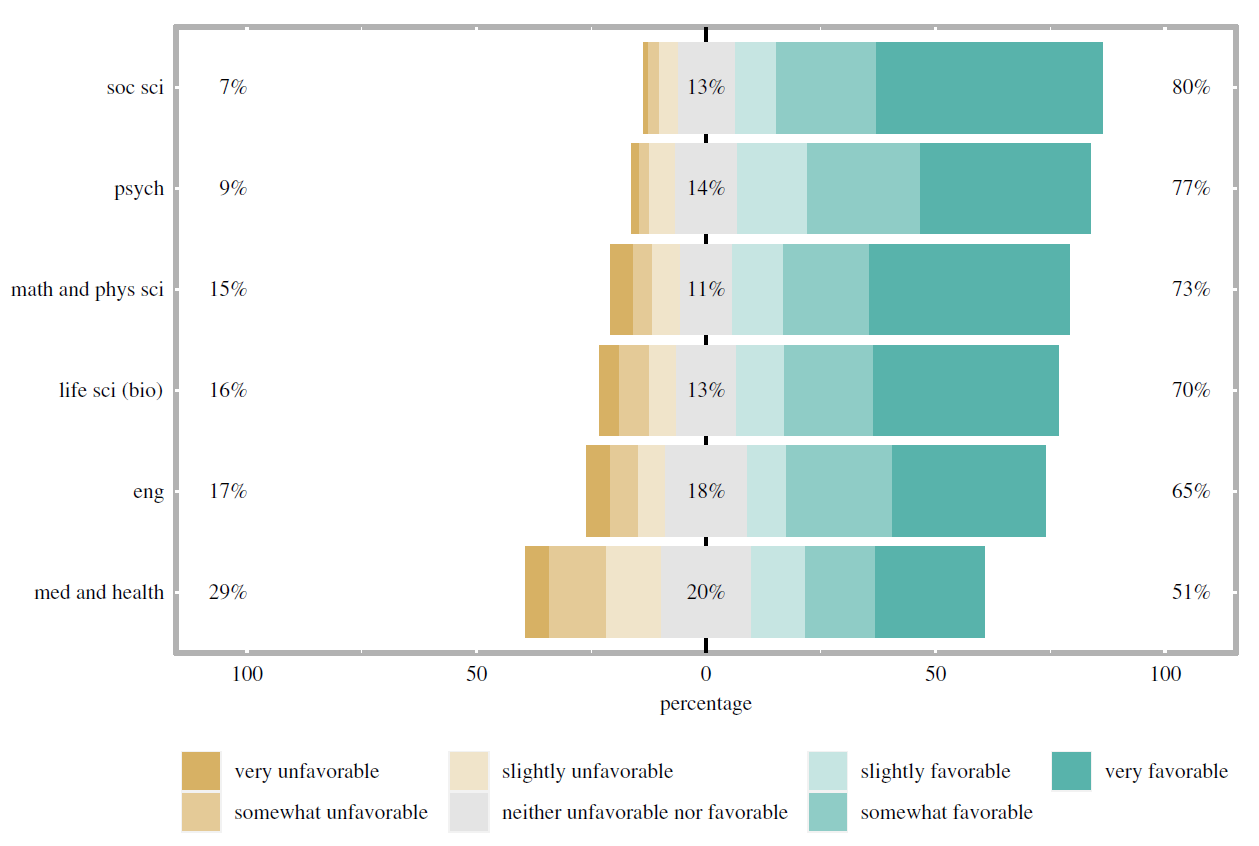

但出于对研究质量未经同行评审、可能引发临床误判等的担忧,医学界对预印本的态度相对保守——2019年春季,一项覆盖全球多学科的调查结果显示,医学健康领域学者对预印本的认可度与使用率均处于各学科末位,是对这一形式接受度最低的科研群体[12]。

图2:各学科对预印本的认可度[12]

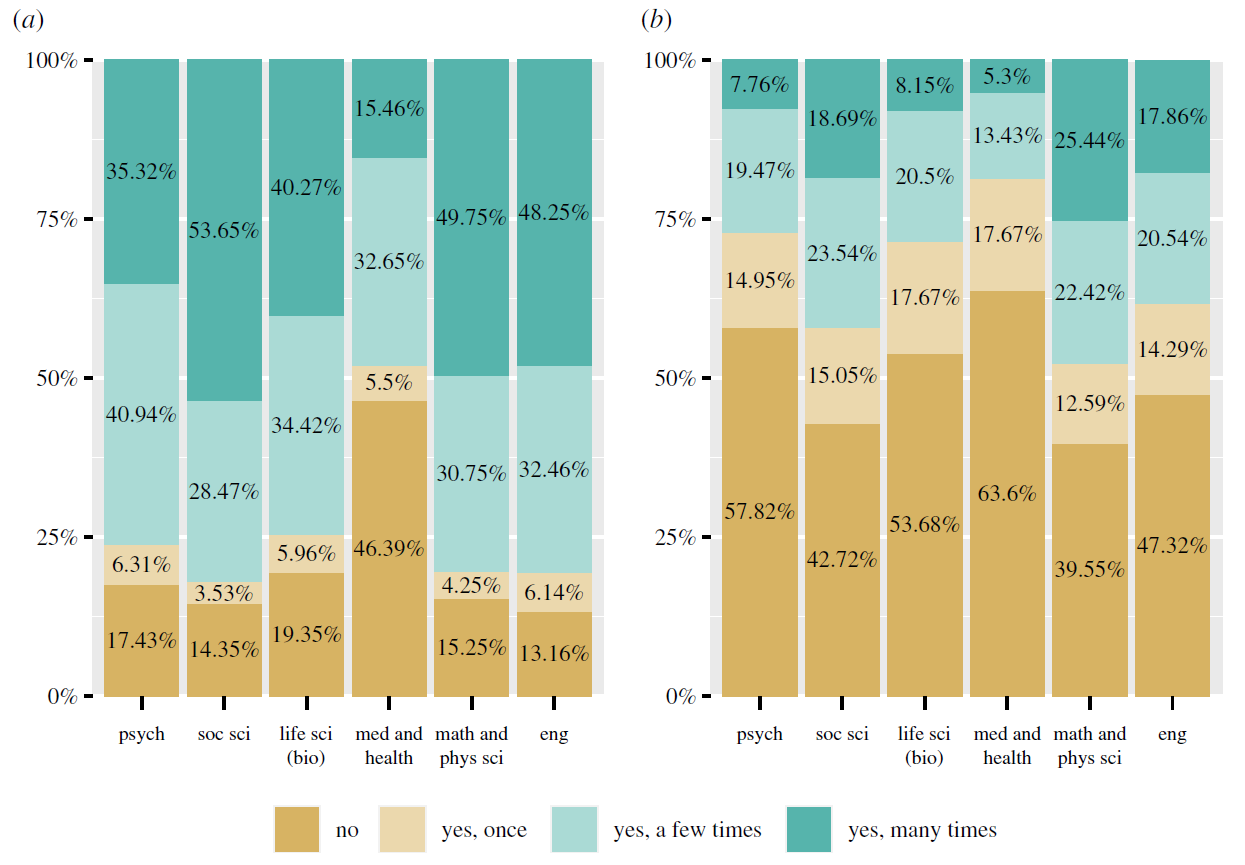

图3:各学科的预印本使用情况。(a)是否曾“浏览/下载预印本”;(b)本人或合著者是否曾“发布预印本”[12]

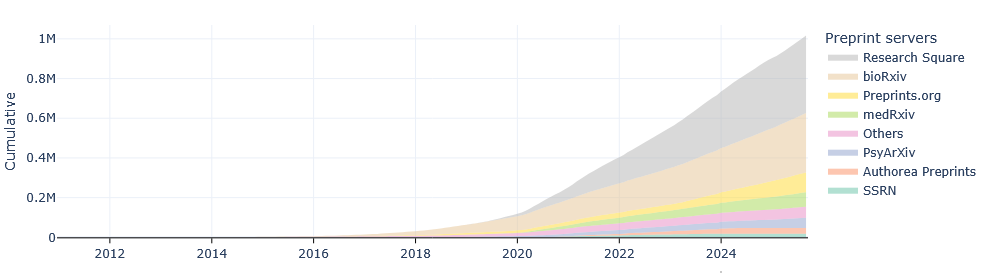

然而,自2020年起,医学领域预印本的发展迎来关键分野:在此之前,其增长相对缓慢渐进;而新冠疫情的爆发则成为重要转折点——当年发文量一举突破八万篇,实现整体规模跃升,并且后续年度发文量也持续居于高位[13]。

图4:医学领域预印本年度发文量趋势(数据来源:Europe PMC)[13]

有研究指出,在疫情初期,预印本便开始发挥主导作用。在2020年3月底,美国国立卫生研究院(NIH)的iSearch新冠疫情专题数据库中收录的新冠相关论文,约有50%为预印本。尽管后续数月里,部分研究成果陆续经过同行评审后正式见刊,预印本占比有所下降,但截至2020年11月,该平台已收录超过2万篇新冠相关预印本[14]。值得一提的是,在新冠主题关预印本的作者群体中,首次发布预印本的研究者占比超过80%[15]。

尽管随着疫情发展,部分曾转向新冠研究的学者逐渐回归原有研究方向,新冠预印本发文量随之回落,但医学预印本的整体发文量仍逐年攀升。这表明预印本已经从疫情时期的临时性应急手段,转变为医学研究中常态化的学术交流方式[14]。

这种常态化不仅体现在数量上,更反映在科研人员认知与行为的深层转变中,后续多项调查均验证了这一变化。与2019年医学领域对预印本的保守态度相比,2024年的调查显示,全球医学领域科研人员对预印本的认知度与使用率明显提高[16],大多数受访研究者表示愿意继续使用预印本发布研究成果[17]。另一项针对国际生物医学研究者的调查进一步佐证了该趋势:86%的受访者表示熟悉预印本,超过2/3的受访者曾浏览或下载过预印本,40%曾实际发布预印本成果,另有14%未来有明确的发布计划[18]。

而科研人员认知与行为的转变,主要有两大关键驱动因素:

其一,学者们通过实际发布预印本,亲身感受到其显著提升学术可见度、确立研究优先权、促进合作等切实益处[17];

其二,疫情期间预印本平台通过强化审查机制、提供社区快速反馈等措施,有效化解了部分研究者对质量把控与潜在风险的既有疑虑[15]。

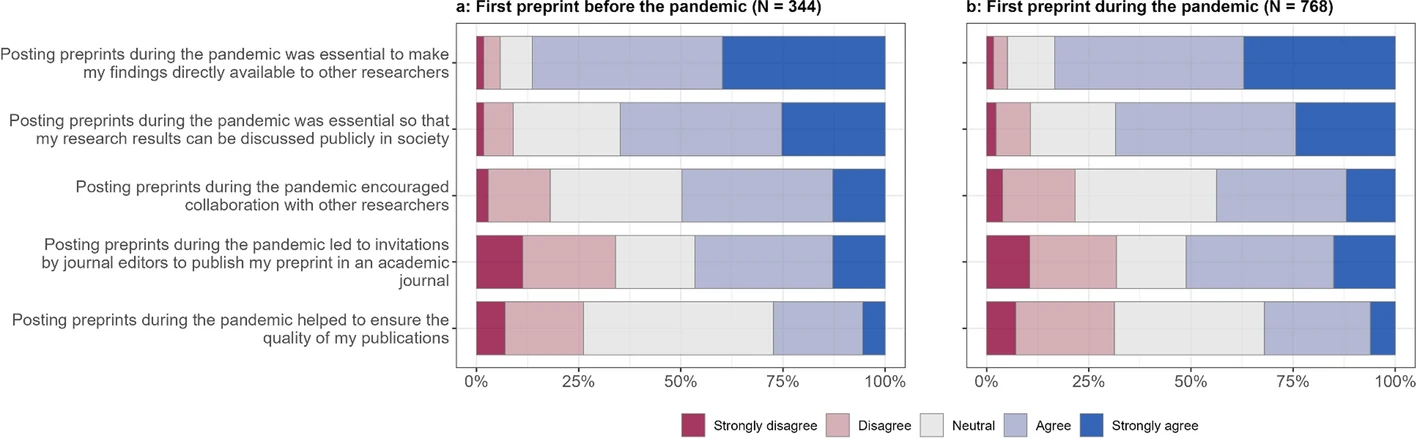

图5:新冠疫情期间预印本发布体验(涵盖可获取性、公共讨论、科研合作、期刊邀约及质量感知等维度)。(a)为疫情前首次发布预印本的受访者数据; (b)为疫情期间首次发布预印本的受访者数据[17]

以Preprints.org为例,作为在医学领域全球领先的预印本平台之一,我们深知构建负责任的预印本服务体系的重要性,并将其贯穿于日常的运营实践之中:(1)所有投稿均经过基础筛查,阻断明显方法错误或伦理违规的研究;(2)明确标注“未经同行评审”,确保每篇预印本在标题页与PDF首页醒目提示;(3)支持多版本更新,鼓励作者及时修正与回应社区反馈;(4)同时关联预印本对应的经同行评审的期刊版本(若已发表),为读者和媒体提供完整、准确的研究演进轨迹。

我们相信,预印本的未来在于速度与严谨的平衡。为此,我们诚邀医学领域的您——无论是临床医生、研究者还是学生——在评论区分享您的看法:您如何看待预印本在医学传播中的角色?您认为该如何平衡医学预印本的“快速传播”与“质量把控”?

实际上,这些疑问的背后,恰恰触及了医学预印本最核心的特殊性——它不只关乎学术交流,更直接牵动临床实践与公共健康。下期内容中,我们就将深入探讨:这一属性如何塑造了其独有的挑战,使它在质量、伦理与传播上面临比其它学科更为复杂的“平衡难题”?敬请持续关注,共同推进这一关键议题的思考。

参考文献:

[1] Horbach, S.P.J.M. Pandemic Publishing: Medical Journals Strongly Speed up Their Publication Process for COVID-19. Quantitative Science Studies 2020, 1, 1056–1067.

[2] MedRxiv | Search.

[3] Guan, W.-J.; Ni, Z.-Y.; Hu, Y.; Liang, W.-H.; Ou, C.-Q.; He, J.-X.; Liu, L.; Shan, H.; Lei, C.-L.; Hui, D. S. C.; Du, B.; Li, L.-J.; Zeng, G.; Yuen, K.-Y.; Chen, R.-C.; Tang, C.-L.; Wang, T.; Chen, P.-Y.; Xiang, J.; Li, S.-Y.; Wang, J.-L.; Liang, Z.-J.; Peng, Y.-X.; Wei, L.; Liu, Y.; Hu, Y.-H.; Peng, P.; Wang, J.-M.; Liu, J.-Y.; Chen, Z.; Li, G.; Zheng, Z.-J.; Qiu, S.-Q.; Luo, J.; Ye, C.-J.; Zhu, S.-Y.; Zhong, N.-S.; on behalf of the China Medical Treatment Expert Group for 2019-nCoV. Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. MedRxiv 2020.

[4] Yale School Of Medicine. Profile | Harlan Krumholz.

[5] Krumholz, H.M.; Ross, J.S.; Otto, C.M. Will Research Preprints Improve Healthcare for Patients? BMJ 2018, k3628.

[6] Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025.

[7] ASAPbio. Funder policies.

[8] Nature respects preprint servers. Nature 2005, 434, 257.

[9] BMJ. New preprint server for medical research. Editorials 2019, 365.

[10] Johansson, M. A.; Reich, N. G.; Meyers, L. A.; Lipsitch, M. Preprints: An underutilized mechanism to accelerate outbreak science. PLoS Medicine 2018, 15, e1002549.

[11] Peiperl, L.; PLOS Medicine Editors. Preprints in medical research: Progress and principles. PLoS Medicine 2018, 15, e1002563.

[12] Soderberg, C.K.; Errington, T.M.; Nosek, B.A. Credibility of Preprints: An Interdisciplinary Survey of Researchers. Royal Society Open Science 2020, 7, 201520.

[13] Preprints in Europe PMC.

[14] Puebla, I.; Polka, J.; Rieger, O. Preprints: Their Evolving Role in Science Communication; 2022.

[15] Fraser, N.; Brierley, L.; Dey, G.; Polka, J.K.; Pálfy, M.; Nanni, F.; Coates, J.A. The Evolving Role of Preprints in the Dissemination of COVID-19 Research and Their Impact on the Science Communication Landscape. PLoS Biology 2021, 19, e3000959.

[16] Ni, R.; Waltman, L. To Preprint or Not to Preprint: A Global Researcher Survey. Journal of the Association for Information Science and Technology 2024, 75, 749–766.

[17] Biesenbender, K.; Toepfer, R.; Peters, I. Life Scientists’ Experience with Posting Preprints during the COVID-19 Pandemic. Scientometrics 2024, 129, 6407–6434.

[18] Ng, J. Y.; Chow, V.; Santoro, L. J.; Armond, A. C. V.; Pirshahid, S. E.; Cobey, K. D.; Moher, D. An international, cross-sectional survey of preprint attitudes among biomedical researchers. F1000Research 2024, 13, 6.

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1508133.html

上一篇:【精品Topics系列】守护健康绿色力量:探索植物源生物活性化合物的无限潜力!

下一篇:Topics:废物处理、处置和价值利用的新研究