博文

ICM综述 | 中国科学院过程工程所团队:离子液体—解锁电子信息材料新纪元的魔法钥匙?

||

ICM—以应用为导向的创新研究

文章导读

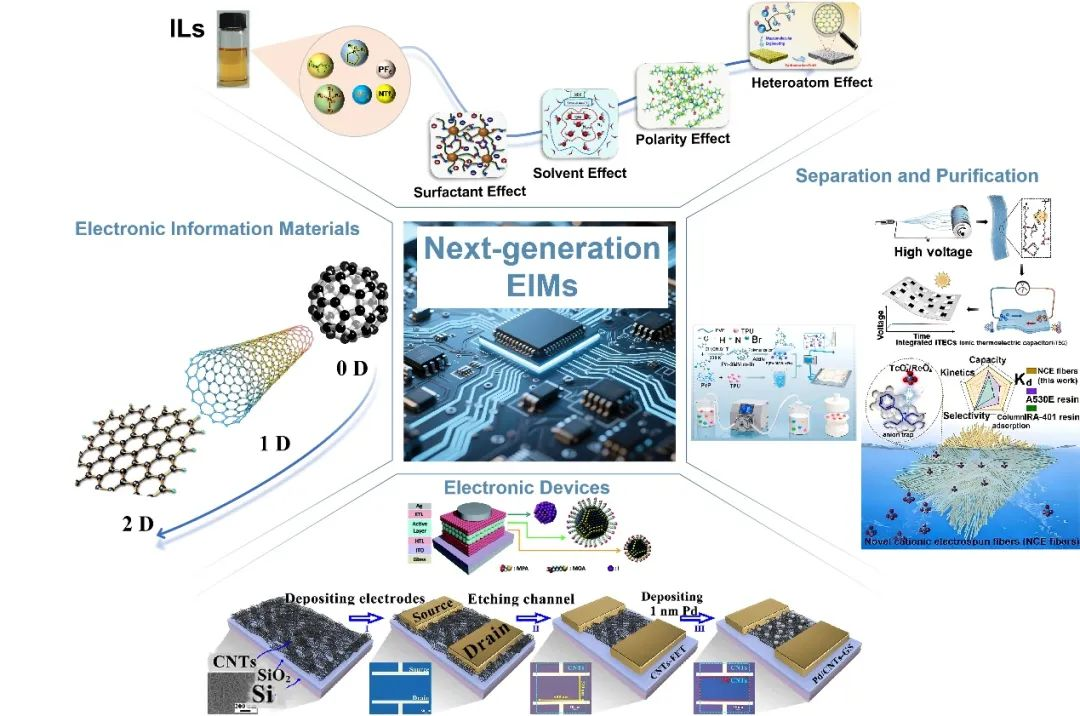

电子信息材料(EIMs)作为构建未来智能化社会的核心基石,其发展正面临制造精度、异质集成可靠性与循环经济兼容性等多重瓶颈的严峻挑战。传统方法在满足纳米尺度加工、低功耗运行、结构柔性化及环境友好性等下一代信息技术的关键需求上已显疲态,亟需突破性的材料与工艺解决方案。离子液体(ILs)凭借其可调分子结构、难挥发、电化学窗口宽及强大溶剂化能力等独特优势脱颖而出,有望成为解锁下一代EIMs潜力的关键“推动力”。

本文从离子液体的基本特性出发,结合电子化学品在制备及应用过程中的挑战,系统地阐述ILs在电子信息材料的合成、提纯以及器件级界面工程中的巨大潜力。材料设计层面:ILs作为一种动态可设计的反应介质,能够通过其特异的溶剂化微环境,精准调控零维量子点、一维纳米线与二维半导体等关键材料的成核动力学与界面行为,从而直接驱动高性能EIMs的创制。合成工艺层面:基于氢键与离子交换的特殊相互作用,ILs为高效、选择性提取与回收稀土元素、导电聚合物等宝贵电子化学品提供了绿色新路径,有力支撑循环经济。器件构筑层面:ILs不仅能显著提升场效应晶体管与柔性电子器件中的电荷传输效率、降低工作电压、增强界面稳定性,其优异的异质集成兼容性更有效化解了规模化制造中的可靠性难题。

本综述系统揭示了离子液体在材料合成、分离纯化到器件性能优化全链条推动电子信息材料升级中的核心作用,并前瞻性地提出其应用的设计原则,深刻阐述了离子液体引领电子材料科学迈向高性能与可持续创新未来的巨大潜能。

图文摘要:离子液体在电子信息材料中的应用

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:Ionic liquids: A pitocin for next-generation electronic information materials?。欢迎扫描下方二维码或者点击文末下方链接免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00098J

本文亮点

★ 系统介绍了离子液体在0D/1D/2D电子信息材料精准合成中的调控机制,阐明其作为动态反应介质通过溶剂化微环境控制成核动力学与界面行为的关键作用;

★ 阐述了基于离子液体氢键与离子交换的电子化学品绿色分离路径,为稀土元素、导电聚合物等战略资源的高效利用提供可持续解决方案;

★ 全面论证离子液体在攻克柔性电子器件性能瓶颈与异质集成可靠性难题中的效能,通过提升电荷传输效率、降低功耗及增强界面稳定性推动产业化应用前景。

图文解读

Table of Contents

1. Introduction

2. Properties of ILs in EIMs

2.1 Design guidelines for EIMs

2.2 ILs as tunable platforms for EIMs

3. ILs-media for EIMs across dimensional scales

3.1 ILs-guided engineering of 0D EIMs

3.1.1 Ionic modulation in nanocrystal growth of 0D EIMs

3.1.2 ILs-driven green nanofabrication of 0D EIMs

3.2 ILs in 1D EIMs: harnessing quantum effects

3.2.1. Quantum confinement effects and fabrication challenges

3.2.2. ILs as enablers for 1D EIMs’ morphological control and functionalization

3.3 ILs-mediated engineering of 2D EIMs

3.3.1 ILs in liquid-phase exfoliation of traditional EIMs

3.3.2 ILs in exfoliation and functionalization of emerging 2D EIMs

4. ILs in high-purity separation and purification of Ecs

4.1 ILs for metal ion extraction and organic intermediate separation

4.2 ILs for hydrocarbon separation and complex impurity removal

5. ILs-enabled electronic devices

5.1 Electric double layer modulation in field-effect transistors

5.2 ILs for flexible and transparent wearable electronics

6. Conclusions and Outlooks

1. 多技术集成框架下的电子信息材料设计准则

当代工业变革正经历从单一技术突破到多技术集成融合的深刻转型,在电子信息材料(EIMs)领域尤为明显。为满足下一代工业发展对高性能算力需求对材料设计提出更高要求,传统单一手段已显不足。这一背景下,离子液体(ILs)界面工程脱颖而出,通过可设计的分子结构,非侵入且可逆地实现界面缺陷高效钝化、费米能级精准调控、以及双电层效应增强载流子输运,展现出在多技术集成框架下电子材料设计的强大潜力。

图1. 技术集成下的电子材料设计原则

2. 融合多尺度调控的离子液体介质:赋能电子信息材料的多尺度结构设计与性能调控

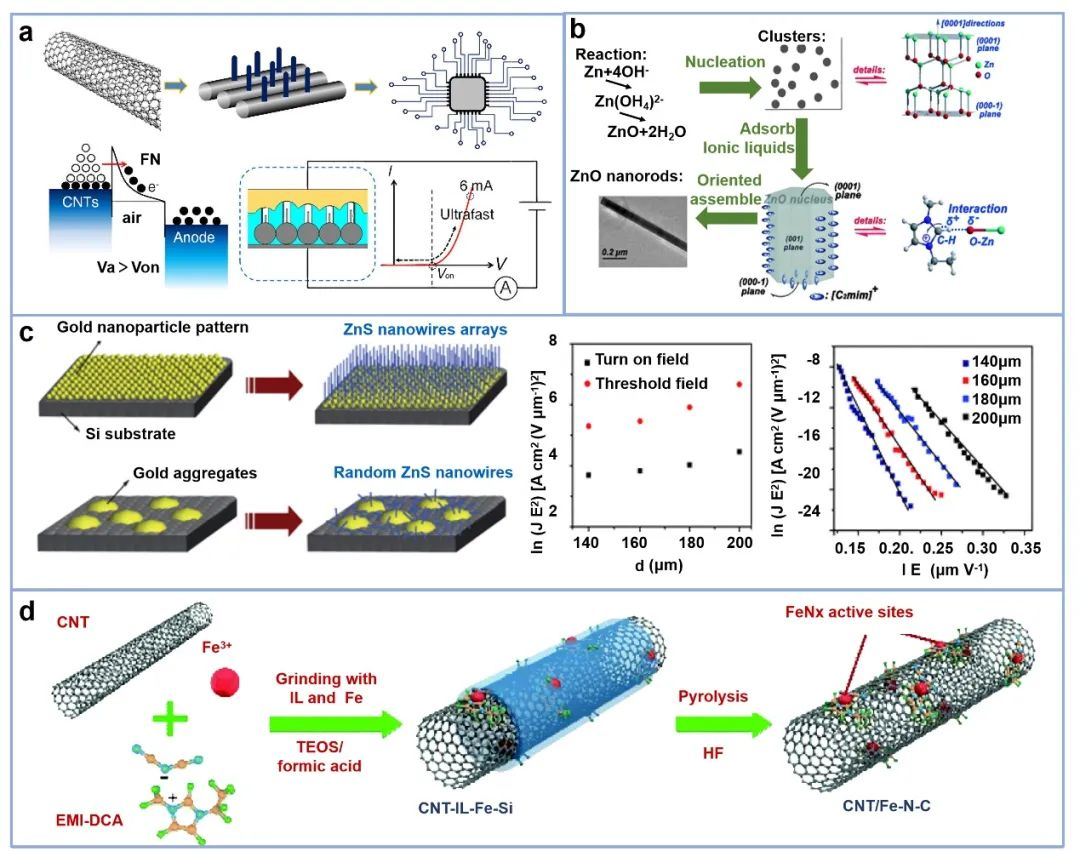

EIMs构成现代信息技术和高性能器件的核心支撑,但随着技术向微型化、柔性化和多功能化不断演进,传统硅基材料正逼近其物理极限,面临由量子隧穿效应和热耗散瓶颈引发的性能枷锁。在此背景下,低维纳米材料(0D/1D/2D)因其尺寸调控带来的量子限域效应、高电荷迁移率与优异的机械柔顺性,成为下一代电子信息材料不可或缺的组成部分。ILs凭借其可设计性强、界面相互作用丰富、电化学稳定窗口宽等物理化学优势,正在多尺度纳米材料的可控合成、自组装调控及异质结构构筑中展现出关键作用。作者从0D到2D纳米材料构建,探讨ILs如何推动结构设计、性能优化与功能集成。

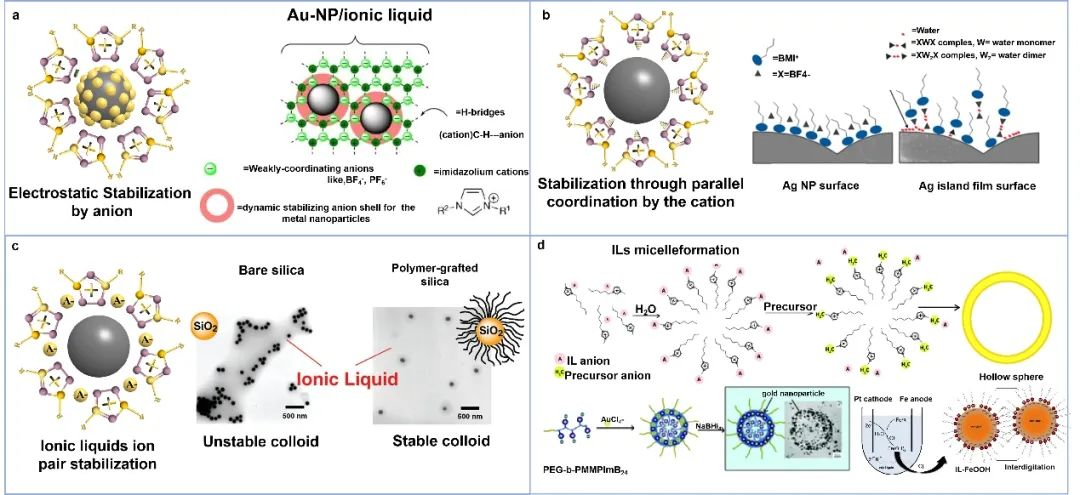

图2. ILs辅助合成0D EIMs

以量子点(QD)为代表的0D EIMs因其量子尺寸效应、可调电子结构和优异的溶液加工性,已成为下一代显示器、光电探测器和节能照明技术方面的基础构件。传统合成方法面临对昂贵/有毒前体的依赖和可扩展性方面的挑战。ILs中的阴离子能够在纳米颗粒表面形成电荷保护层,有效抑制团聚、稳定分散体系;阳离子则通过配位或静电吸附作用,构建有序的双电层结构,进一步提升颗粒稳定性。在颗粒生长的介观尺度上,ILs还可调控成核与生长过程,优化粒径分布和形貌演化路径。阴阳离子协同形成稳定的溶剂化壳层,赋予0D EIMs出色的抗氧化性与界面稳定性,也为后续1D和2D电子信息材料结构稳定构建提供了可行的策略。

图3. ILs在1D EIMs中的代表性作用

1D EIMs因其维度上的量子效应与高载流子迁移率,展现出优异的电子输运特性和结构可调性。ILs在1D材料构筑过程中可协同调控晶体生长界面、电荷分布与溶剂化结构,赋予更高的可控性与界面适应性。2D EIMs(代表性材料如石墨烯、过渡金属二硫化物(TMDs)、黑磷(BP)与氮化硼(h-BN)等)因其原子级薄层结构,在柔性电子及光电器件中具有巨大的应用。然而,它们的批量制备不可控与环境稳定性差仍是制约应用的关键问题。ILs中的阳离子能够插入层状结构,削弱层间相互作用,从而高效获得高浓度单层石墨材料;结合微波或化学辅助,可进一步降低缺陷率,实现规模化剥离。此外,热响应型聚离子液体(TRPIL)可通过温度调节实现可逆剥离,在柔性水凝胶和高强度纳米膜等电子器件中具有巨大的应用潜力。ILs还能通过构建稳定的钝化界面,延长二维材料在常温下的稳定分散时间,显著拓展其加工与应用窗口。

图4. ILs在2D材料制备与功能化中的作用

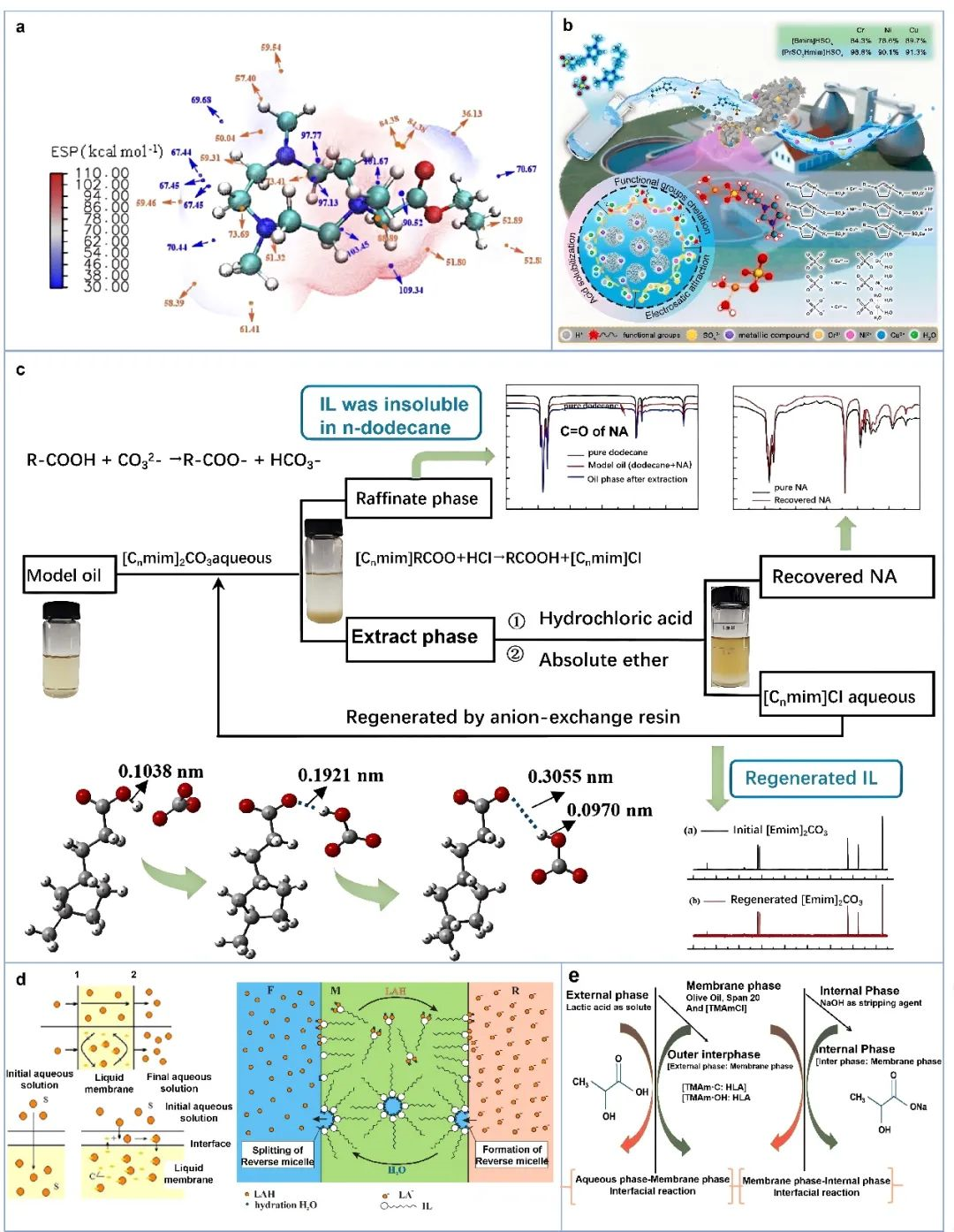

3. ILs在高纯度分离和纯化电子化学品中的应用

图5. ILs介导的分离机制

ILs具有优异的溶解性和界面选择性,被视为一种高效、绿色分离介质。例如,功能化咪唑类ILs可靶向萃取Pt(IV)、Cr³⁺等贵重金属离子,实现高选择性富集与回收。在有机小分子的分离中,ILs通过构建氢键网络与分子形成稳定配位结构,并结合液膜或反胶束机制,达到高回收率与高纯度的分离目标。同时,ILs中阳离子的π电子结构赋予其对不饱和烃类(如烯烃)的溶解选择性,已被成功应用于乙烯/乙烷、异丁烷/正丁烷等工业混合物的分离优化中。当ILs与膜分离或树脂吸附技术联合使用时,还可在复杂体系中实现连续化分离与材料再生,展现出在绿色化工与资源循环中的广阔潜力。

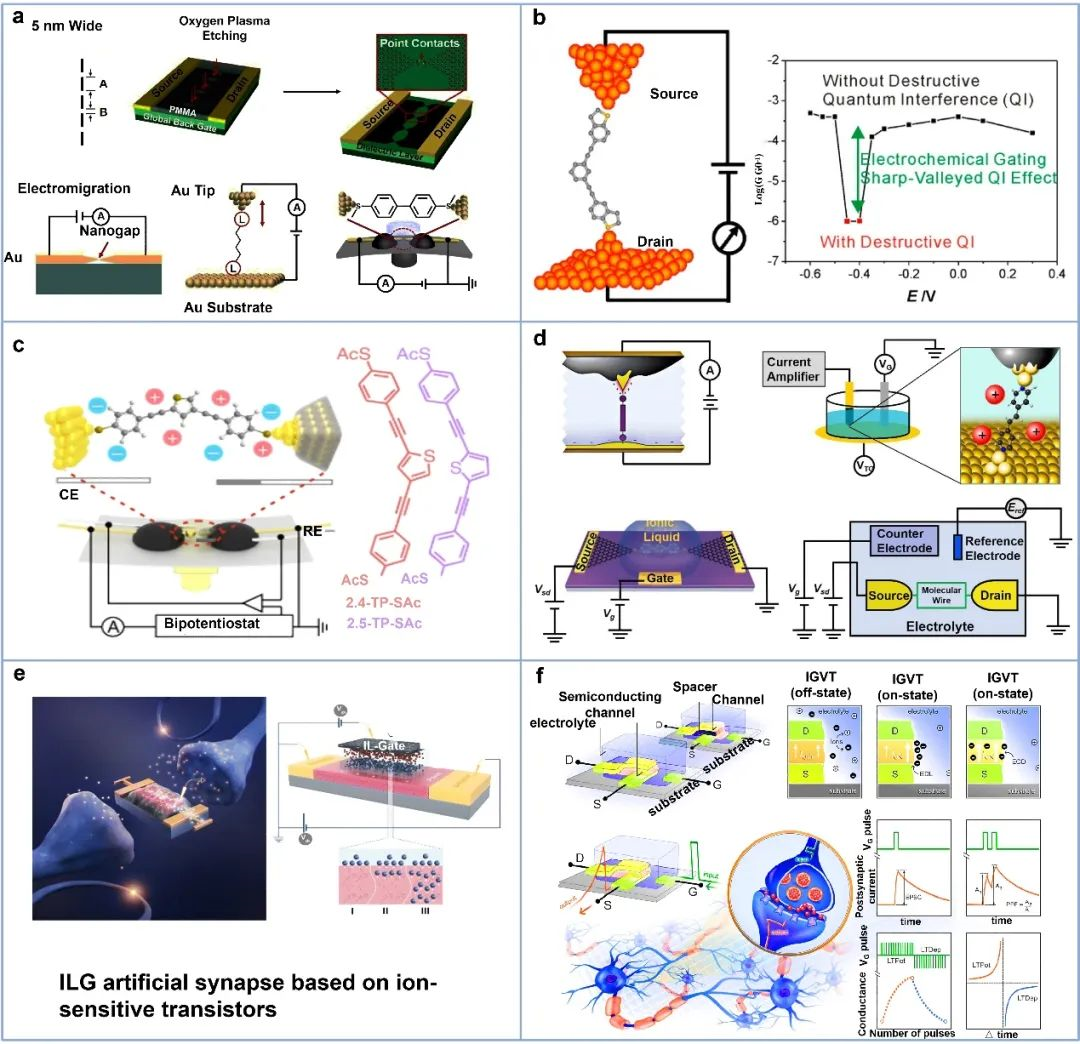

4. ILs在高性能电子器件中的应用

图6. 离子液体基电子器件

随着电子器件功能向高通量、智能化演进,界面调控成为影响性能的关键因素。离子液体凭借其独特的场效应耦合能力和可编程分子结构,被广泛用于电子器件中的界面工程设计。通过使用 [Bmim][PF₆]作为门控介质,可精确调控meta-BT分子结的量子干涉行为,使其导电性能在特定电压下骤降两个数量级;2,4-TP-SAc在IL门控下的导通比可达近百倍。在多极电极体系中,ILs进一步增强了界面电势响应,提升器件响应效率。更具前瞻性的应用在于突触晶体管(IGVT),ILs通过调节电化学与静电掺杂,实现低功耗的神经突触仿真,为类脑计算与神经形态芯片提供材料路径。

在柔性与可穿戴电子领域,ILs引入突破了传统聚合物在透光性、延展性和热传导性之间的性能瓶颈。在离子凝胶体系中,IL赋予其高应变(1200%)、快响应(<100 ms)与高输出(12.3 μC·m⁻²)性能,广泛用于柔性传感、能量采集和软体电子器件。IL在图案化制造中也展现独特优势。基于聚离子液体(PIL)的探针刻蚀技术可在≤5 V电压下实现亚200 nm尺度结构,能耗较传统聚合物降低80%。此外,在IL辅助扫描探针氧化工艺中,通过构建吸附层与界面电场调控,实现对多种金属氧化态、粗糙度与图案精度的同时调控。

总结与展望

电子信息材料构成了现代信息技术的基础支柱,在推动集成电路、传感器、显示技术和通信系统的发展方面发挥着战略作用。随着数字时代加速迈向无处不在的连接和智能系统,对具有增强电子、光学和机械性能的材料的需求持续增长。尽管硅、氮化镓和石墨烯等传统材料推动了显著的进步,但在可加工性、可调性和多功能集成方面的局限性仍然构成重大制约。离子液体作为下一代材料设计的“催化剂”,在材料调控和强化表现出巨大的潜力。

本综述系统地阐述了离子液体在推动电子信息技术材料(EIMs)发展中的多方面作用。首先,ILs能够形成纳米级的双电层,从而实现超低电压、高效率的载流子调制,进而提升场效应晶体管(FET)及相关架构的性能。其次,ILs展现出卓越的分离纯化能力,能够高效去除离子和有机杂质,从而有助于电子级材料的提纯,这是高性能器件制造的重要前提。第三,ILs不仅有助于传统半导体性能的调优,还能在柔性电子、量子器件等前沿领域解锁新的功能。

尽管取得了这些进展,但ILs在电子级材料中的应用仍处于起步阶段,必须解决若干挑战。其中最为关键的是:(1)ILs成本高、生态安全性存疑且回收受限,这限制了其规模化应用;(2)需要对ILs与各种电子级材料平台之间的长期稳定性、兼容性和界面相互作用进行全面研究;(3)工业瓶颈问题,如难以均匀分散、大规模合成和可重复制备,阻碍了其从实验室小试向规模化制备的过渡。

展望未来,ILs在电子智能材料中的变革潜力在于材料化学、器件工程和可持续制造的融合。未来的研究应着重开发低成本、可生物降解且具有特定功能的ILs。超分子设计、机器学习辅助的离子液体筛选以及可扩展的加工技术相结合的跨学科方法对于推动突破至关重要。此外,将ILs与二维半导体、钙钛矿和有机-无机杂化等新兴材料体系相结合,可能会在可重构电子、神经形态计算和软机器人等领域开辟新的前沿。最终,充分发挥ILs在电子智能材料中的潜力,不仅能够实现性能升级,还将推动数字时代材料创新的范式。

撰稿:原文作者

排版:ICM编辑部

文章信息

M. Li, B. He, Y. Jiang, R. Wang, C. Gan, F. Ji, Y. Li and R. Liu, Ionic liquids: A pitocin for next-generation electronic information materials?, Ind. Chem. Mater., 2025, DOI: 10.1039/D5IM00098J.

作者简介

通讯作者

刘瑞霞,中国科学院过程工程研究所研究员,博士生导师,国家自然科学基金优秀青年基金获得者。2010年博士毕业于中国科学院长春应用化学研究所;2010-2014年先后在日本北海道大学任JSPS特别研究员、德国亚琛工业大学博士后;2015年获中国科学院人才计划择优支持。曾荣获侯德榜化工科学技术青年奖、国际催化学会理事会“Young Scientist Award”奖、中国化工学会离子液体专委会青年创新奖等。主持/完成了国家自然科学基金、科技部重点研发计划课题、中国科学院重点部署等项目。发表SCI 论文80余篇,撰写英文专著4个章节,授权美国发明专利2项,中国发明专利27项,实现科技成果转化3项,其中离子液体强化正丁烷氧化制顺酐绿色催化技术成果入选国家十三五科技成就展,获得第十二届中国技术市场协会金桥奖项目奖一等奖(国家技术市场领域最高奖),并通过石化联合会鉴定,达到“国际领先”水平。任中国化工学会电子化学品专委会秘书长、中国化工学会过程强化首届青年委员等。

第一作者

李梦悦,中国科学院大学博士研究生在读,研究方向是功能离子液体的设计及其在催化和电子化学品中的应用。以第一作者(共一)在Ind. Chem. Mater., RSC. Sustainability., Mater. Sci. Semicond. Process, Ind. Eng. Chem. Res.等期刊发表多篇论文。申请中国发明专利7项,其中授权2项。

第一作者

贺滨,2023年博士毕业于北京理工大学。目前为中国科学院过程工程研究所特别研究助理/博士后(合作导师:刘瑞霞研究员)。研究兴趣包括离子液体调控纳米催化材料构筑、选择性氧化催化剂及机理研究、光电催化等。在Chem. Eng. J., Ind. Eng. Chem. Res., Appl. Catal., B, Coord. Chem. Rev.等期刊发表论文十余篇,授权中国发明专利7项,美国发明专利1项。主持国家自然科学基金青年项目、中国科学院特别研究助理项目、国家资助博士后计划、博士后面上、企业合作开发等项目。相关成果荣获中国技术市场协会金桥奖项目奖一等奖和2024年京津冀优秀化工案例(省部级)等。

ICM相关文章

1. 原子力场也能“瘦身”?离子液体粗粒化模型及其在生物与电化学领域的新进展

Coarse-grained models for ionic liquids and applications to biological and electrochemical systems, https://doi.org/10.1039/D5IM00021A

Ionic Liquid/Poly(Ionic Liquid)-Based Electrolytes for Lithium Batteries,https://doi.org/10.1039/D2IM00051B

Electrochemical CO2 reduction with ionic liquids: Reviewing and evaluating,https://doi.org/10.1039/D2IM00055E

Recent progress of organic room-temperature phosphorescent materials towards application, https://doi.org/10.1039/D3IM00004D

A new metallization method of modified tannic acid photoresist patterning, https://doi.org/10.1039/D3IM00066D

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、CSCD、美国化学文摘(CA)、DOAJ等数据库检索,首个影响因子11.9,位列Q1区,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

https://wap.sciencenet.cn/blog-3388879-1497623.html

上一篇:ICM论文 | 厦大詹东平等:电化学微流控系统在线监测集成电路互连镀液添加剂浓度

下一篇:ICM论文 | 浙大邢华斌教授团队:磺酸功能化微孔材料通过诱导异丁烯分子高效堆叠实现异丁烯/异丁烷高选择性分离