博文

ICM论文 | 浙大邢华斌教授团队:磺酸功能化微孔材料通过诱导异丁烯分子高效堆叠实现异丁烯/异丁烷高选择性分离

||

ICM—以应用为导向的高水平创新研究

文章导读

构筑具备高吸附选择性和高吸附容量的多孔材料,是提升碳氢化合物分离性能的关键途径。金属有机框架(MOFs)材料因其结构可调、功能可设计的特点,在相似理化性质气体混合物的高效吸附分离中展现出巨大潜力。然而,对于异丁烯/异丁烷这类分子结构相近、极难分离的C4异构体体系,传统MOF材料难以实现兼具高容量与高选择性的有效分离,亟需发展新的材料和分离策略。

近日,浙江大学杨立峰研究员与邢华斌教授团队报道了一种具备分子形状识别能力的多孔材料,ZU-603,可利用异丁烯分子的平面结构与双键特性,在限定孔隙中实现异丁烯的高效堆叠吸附与选择性识别。ZU-603在异丁烯与异丁烷的吸附行为中表现出显著差异,在298 K、1 bar下达到2.30 mmol g⁻¹的异丁烯吸附量,异丁烯/异丁烷的吸附比高达2.77,远优于HKUST-1等已报道材料。在异丁烯/异丁烷(50/50)混合气的固定床动态穿透实验中,ZU-603具有优异的异丁烯/异丁烷动态分离性能。研究表明,ZU-603的高分离性能归因于其孔径尺寸与异丁烯形状的精确匹配、孔内异丁烯分子的π–π堆叠及Oδ⁻⋯Hδ⁺–C的协同作用,并通过单晶结构解析与DFT-D模拟全面揭示了其分子识别机制。这项研究为C4异构体的绿色分离提供了思路。

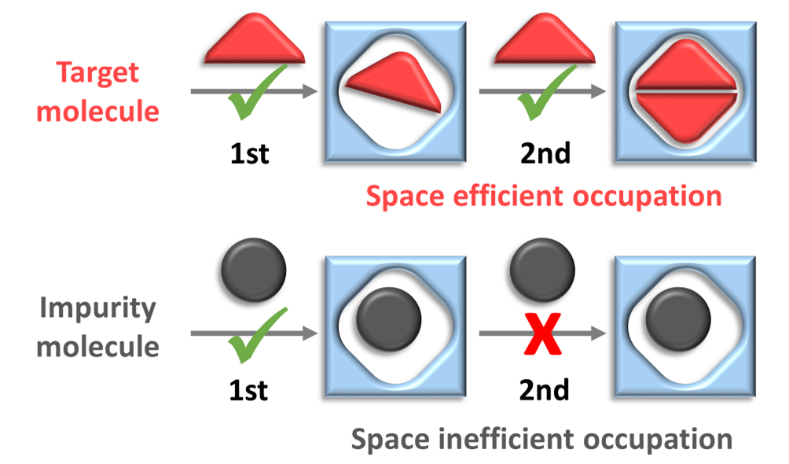

图文摘要:客体分子形状识别实现异丁烯/异丁烷的高效分离

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:Efficient stacking of iso-butene in sulfonate functional metal–organic frameworks for efficient iso-butene/iso-butane separation。欢迎扫描下方二维码或者点击下方链接免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00077G

本文亮点

★ 设计合成了一种磺酸盐功能化的超微孔MOF材料ZU-603,实现了对异丁烯/异丁烷的高效分离;

★ 在298 K、1 bar下,ZU-603展现出高达2.30 mmol g⁻¹的异丁烯吸附容量,异丁烯/异丁烷吸附比达2.77,突破当前MOF材料的分离性能上限;

★ 通过单晶结构解析与DFT模拟揭示其分离机制,证实ZU-603可通过客体分子形状识别策略实现对异构体的高效识别与选择性吸附。

图文解读

1. ZU-603及其结构表征

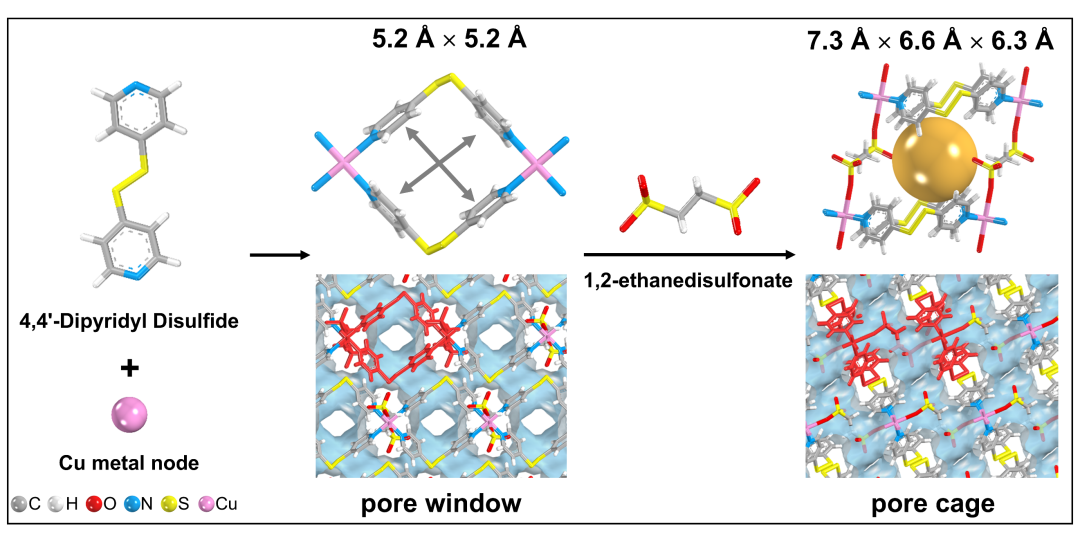

铜原子与有机配体4,4'-二硫代二吡啶组装形成ZU-603的孔窗口,其尺寸为5.2 Å × 5.2 Å,接近异丁烯和异丁烷的分子尺寸,具有分离二者的潜能。众多孔窗口在磺酸阴离子1,2-乙二磺酸阴离子连接下,形成ZU-603的孔腔空间以及不断延伸的二维层状结构,其孔腔尺寸为7.3 Å × 6.6 Å × 6.3 Å。通过众多二维层状结构的不断堆叠,最终形成ZU-603的三维框架结构。

图1. ZU-603构筑单元及孔结构示意图

2. 吸附性能表征

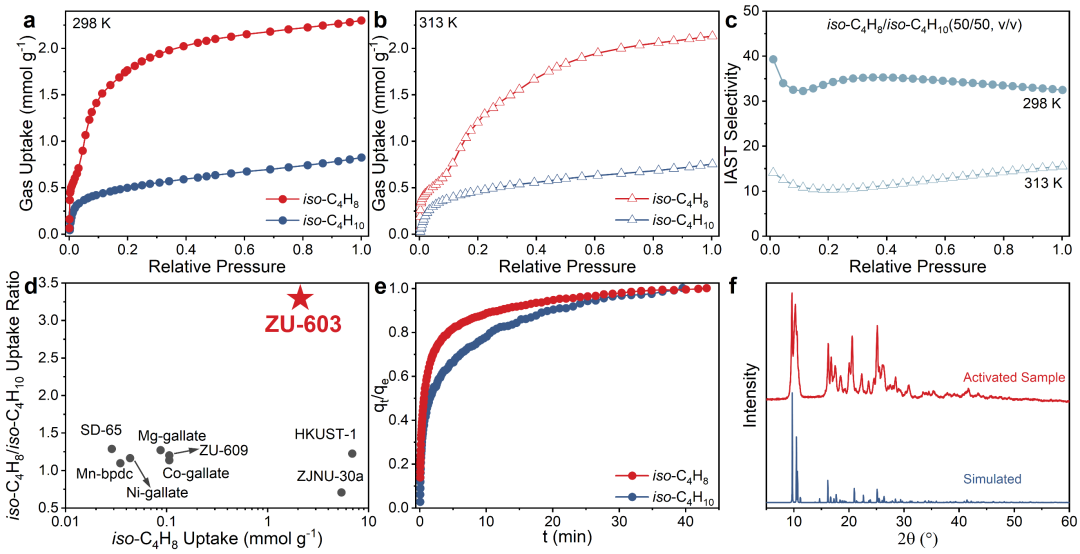

ZU-603对异丁烯表现出明显的优先吸附行为。在压力小于0.003 bar时,ZU-603对异丁烯的吸附量即迅速上升,达到0.5 mmol g-1的吸附容量。随后其异丁烯吸附量增长速率随压力的上升有所下降,直至压力升到1 bar时,吸附容量上升至2.30 mmol g-1。而对异丁烷,其在压力小于0.003 bar时,其吸附量升高速率随压力的变化较为缓慢,且其在1 bar下的吸附容量显著低于异丁烯,仅为0.83 mmol g-1。材料在1 bar下的异丁烯/异丁烷吸附容量比为2.77,高于先前报道的用于异丁烯和异丁烷分离的材料HKUST-1(1.2)。

图2. ZU-603在(a) 298 K和(b) 313 K下的纯组分异丁烯和异丁烷吸附等温线;(c) 在298 K和313 K、压力范围为0–1 bar时,ZU-603对异丁烯/异丁烷(50/50)混合物的IAST选择性;(d) ZU-603同其他材料的异丁烯吸附选择性与吸附量性能比较;(e) 在298 K,0.6 bar下,ZU-603对异丁烯及异丁烷的动力学吸附曲线;(f) ZU-603粉末X射线衍射(PXRD)图谱及其与晶体结构模拟图谱对比

3. 吸附机理分析

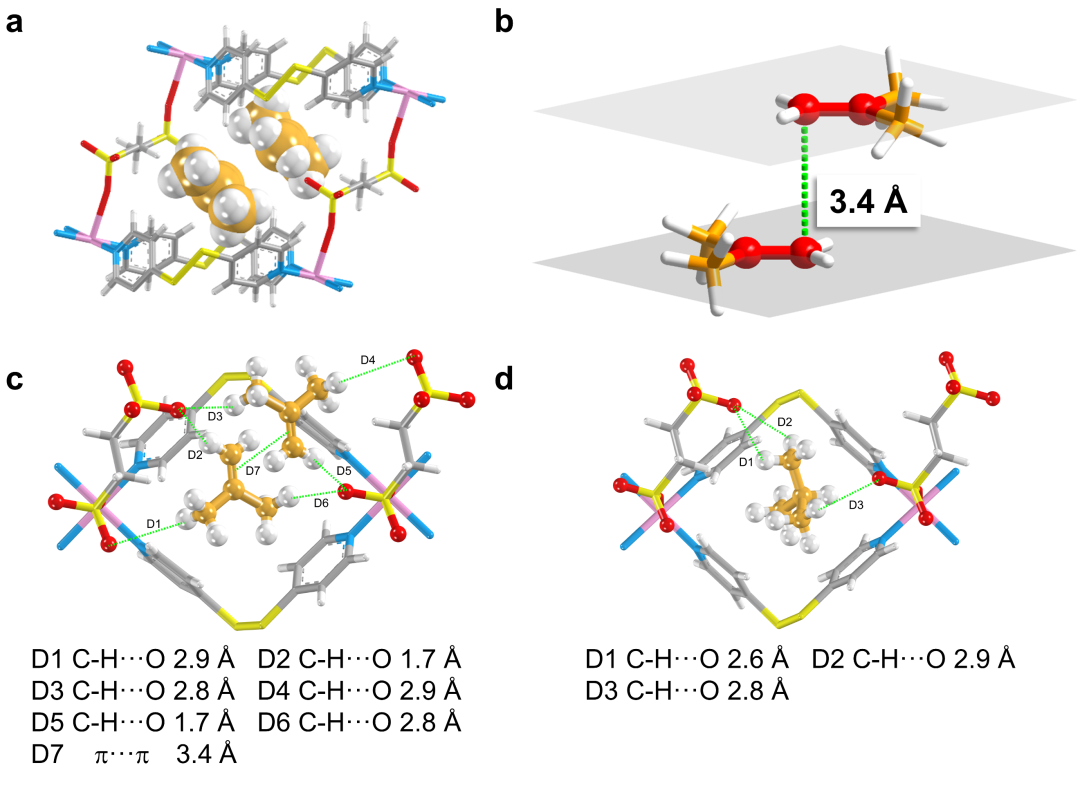

通过分析负载异丁烯分子的单晶结构发现,ZU-603的框架结构在吸附过程中未发生明显变化。异丁烯分子被吸附在由2个孔窗口和2个磺酸阴离子连接所形成的ZU-603孔腔中,且每个孔腔同时容纳了2个异丁烯分子,这与ZU-603对异丁烯较高的吸附容量相吻合。在构成ZU-603孔腔的结构单元中,2个磺酸阴离子中的氧原子是其最为主要的作用位点。异丁烯分子中的氢原子可以与所述氧原子形成多重C-H···O氢键相互作用,其作用距离在1.7 ~ 2.9 Å之间,表现出较强的相互作用。DFT-D计算表明ZU-603的单个孔腔至多能够容纳1个异丁烷分子。通过分析每个孔腔中负载单个异丁烷分子的结构表明,异丁烷同样主要与孔腔中磺酸阴离子的氧原子形成C-H···O氢键相互作用,其相互作用距离在2.6 ~ 2.9 Å的范围内,作用强度略低于异丁烷。

图3. (a) 吸附异丁烯分子的ZU-603单晶结构解析结果;(b) 由单晶结构解析所得ZU-603孔道内异丁烯分子的堆叠方式示意图;(c) 单晶结构解析所得ZU-603孔道内的异丁烯作用位点;(d) DFT-D计算所得ZU-603孔道内的异丁烷作用位点

4. 穿透性能及循环性能研究

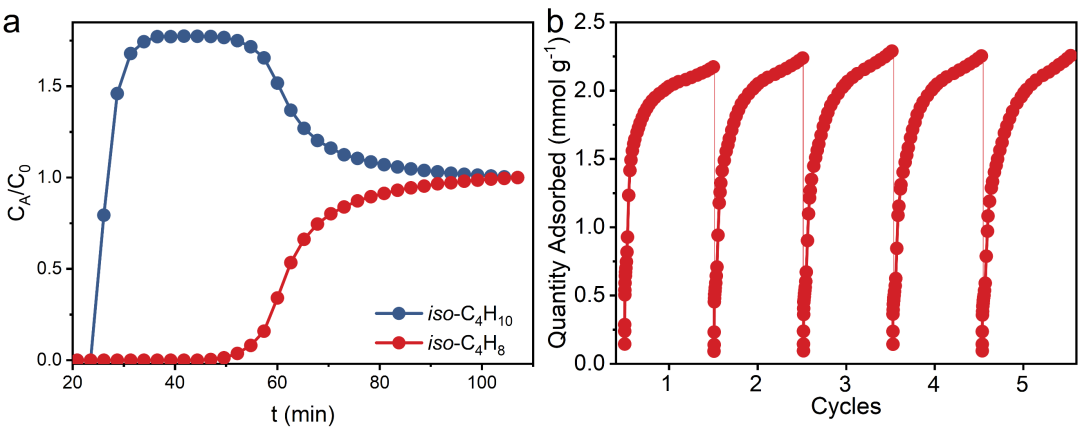

穿透实验结果表明ZU-603能够实现异丁烯和异丁烷的有效分离。异丁烷的穿透时间为23.5 min,而异丁烯的穿透时间为50 min,计算所得ZU-603对iso-C4H8的有效动态吸附容量为1.06 mmol g-1。ZU-603对异丁烯的多次吸脱附实验结果表明异丁烯的吸附行为在5次循环过程中保持一致,且吸附容量未见明显下降,表明材料ZU-603具有较为良好的循环使用性能。

图4. (a) ZU-603对等体积异丁烯/异丁烷混合气的穿透曲线(298 K, 1 bar);(b) ZU-603在298 K的异丁烯循环吸附曲线

总结与展望

本文设计并构建了具有优异异丁烯/异丁烷分离性能的功能化超微孔材料ZU-603。ZU-603通过精准孔径匹配、局部极性位点设计与分子π–π堆叠调控,实现了异丁烯分子的高效堆积与优先吸附。在混合气穿透实验中展现出优异的异丁烯/异丁烷动态分离性能。该工作不仅为异构碳氢化合物分离提供了高容量与高选择性兼具的新材料体系,也为构建能够识别近似结构分子的功能性多孔材料提供了可行路径与理论依据。这一结构识别+位点协同的分离策略,未来有望拓展至更多具有挑战性的工业级烃类分离场景中,推动MOF材料在绿色分离与气体纯化方向的应用发展。

撰稿:原文作者

排版:ICM编辑部

文章信息

Z. Qiu, J. Cui, D. Zhou, Z. Yang, X. Lu, X. Suo, A. Zhang, X. Cui, L. Yang and H. Xing, Efficient stacking of iso-butene in sulfonate functional metal–organic frameworks for efficient iso-butene/iso-butane separation, Ind. Chem. Mater., 2025, DOI: 10.1039/D5IM00077G.

作者简介

通讯作者

邢华斌,浙江大学求是特聘教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者。面向高纯低碳烃、电子化学品和高纯药物单体制备需求,主要从事分离材料、吸附分离、萃取分离、痕量组分反应脱除等方向的科研和教学工作。主持或完成国家重大科研仪器研制项目、国家自然科学基金重点项目等国家省部级项目和企业合作课题40余项;在Science(3篇)等期刊发表论文240余篇;授权中国发明专利80余项、国际发明专利6项,转化应用10余项。兼任浙大科创生物与分子智造研究院院长,化工功能材料智能设计与制造浙江省工程中心、浙江大学-华为电子化学材料工程联合创新实验室主任。曾获国家杰出青年基金、获国家技术发明二等奖、教育部自然科学一等奖、亚洲杰出科研工作者和工程师奖、青山科技奖、中国百篇最具影响国际学术论文、浙江省科技进步一等奖、中国化工学会侯德榜化工科学技术奖“创新奖”、中国化学会-巴斯夫公司青年知识创新奖等荣誉。

通讯作者

杨立峰,浙江大学化学工程与生物工程学院研究员,主要从事多孔材料设计与高纯气体吸附分离方向。主持/参与国家/省部级项目10余项,已在Science, Agnew. Chem. Int. Ed. (6), J. Am. Chem. Soc.(2), Adv. Mater., Chem. Soc. Rev., AIChE. J.等期刊发表论文50余篇,申请/授权发明专利16项,获教育部自然科学一等奖(2022),IPST Young Scientist Awards 等荣誉。

课题组招聘

浙江大学杭州国际科创中心高纯化学品智造课题组由于科研工作需要,诚聘博士后2-3名。

课题组网站:

https://person.zju.edu.cn/xinghb

一、研究方向(包括但不限于)

1. 功能化材料合成(离子功能化材料、杂原子分子筛、功能化聚合物等高分子材料、聚合物膜、多晶膜或混合基质膜等膜材料的设计与制备);

2. 高纯电子化学品制造(低碳烃分离纯化、碳捕集、电子特气等电子化学品分离纯化、膜分离、痕量杂质催化脱除);

3. 数据驱动的分离材料制备与评测(结合大数据与人工智能、高通量实验,建设数据驱动的分离材料高通量设计与筛选平台)。

二、招聘要求

1. 近三年在国内外知名高校或研究机构取得化工、化学、材料、高分子等相关专业博士学位,年龄不超过35周岁;

2. 具有金属离子脱除、湿电子化学品等电子化学材料纯化、功能化聚合物等分离材料设计制备、吸附或膜分离、催化、沸石分子筛等研究工作经历者优先考虑;

3. 具有较强的科研能力、独立工作能力和优秀的团队合作精神和较强的责任感。

三、待遇及保障条件

1. 具有竞争力的薪资,具体面议,含地方政府免税人才补助15万元/年;应届博士毕业生,符合条件者可额外享受10万元杭州市应届生人才补贴;

2. 提供专项科研支持经费;对获得中国博士后基金资助和省级博士后科研项目资助的,分别给予相应配套资助和奖励;对生源优秀或取得标志成果的博士后,给予额外奖励(相关奖励可叠加);

3. 出站后留杭或萧山工作,符合条件者可申请杭州市D类人才(两年购房补贴100万)或萧山区政府相应人才政策(80万元人才补贴);

4. 在站期间,符合条件者可申报科创中心相关系列高级专业技术职务;

5. 表现优秀、业绩突出者,可优先推荐申请科创中心青年人才等岗位,并可申请具有竞争力的启动资金;

6. 协助解决子女教育入学、办理落户、政府人才配套用房申请、人才项目申报、人才认定等。

四、应聘材料

1. 个人简历(包括教育背景、科研及工作经历、主要研究工作、2篇代表性论文等);

2. 专家推荐信不少于1份;

3. 应聘者请将材料发至:

xiansuo@zju.edu.cn,xiaofei_l@zju.edu.cn,邮件标题注明“科创博士后应聘-姓名”。

本招聘启事长期有效。

ICM相关文章

1. 碳分子筛孔结构精准调控实现含氟特气中结构相似杂质的定向脱除

Fine-tuned ultramicroporous carbon materials via CO2 activation for molecular sieving of fluorinated propylene and propane, https://doi.org/10.1039/D5IM00079C

On-line detection of additive concentrations in acidic copper plating solution for metal interconnection by an electrochemical microfluidic workstation, https://doi.org/10.1039/D5IM00073D

3. 磺酸型聚合物:解锁光刻胶树脂单体痕量络合态Cr³⁺脱除的“破络-吸附”密钥

Engineering sulfonated polymers for the removal of ultra-trace complexed Cr(III) in tris(2-carboxyethyl) isocyanurate photoresist resin monomers, https://doi.org/10.1039/D5IM00057B

Synthesis and properties of a novel perfluorinated polyimide with high toughness, low dielectric constant and low dissipation factor, https://doi.org/10.1039/D5IM00048C

5. 破解电子材料双重密码:分子拓扑构筑超低介电与低热膨胀新体系

Molecular topology-driven benzocyclobutene-based ultralow dielectrics with copper-matched low thermal expansion,https://doi.org/10.1039/D5IM00051C

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、CSCD、美国化学文摘(CA)、DOAJ等数据库检索,首个影响因子11.9,位列Q1区,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

https://wap.sciencenet.cn/blog-3388879-1497776.html

上一篇:ICM综述 | 中国科学院过程工程所团队:离子液体—解锁电子信息材料新纪元的魔法钥匙?

下一篇:ICM论文 | 大连理工彭孝军院士团队:杂化烷基配体锡氧簇:通过分子内协同作用提升光刻性能