博文

ICM论文 | 华南理工张正国教授团队:相变乳液“返老还童”——高能流动再生带来的的乳液应用革新

||

ICM—以应用为导向的高水平创新研究

文章导读

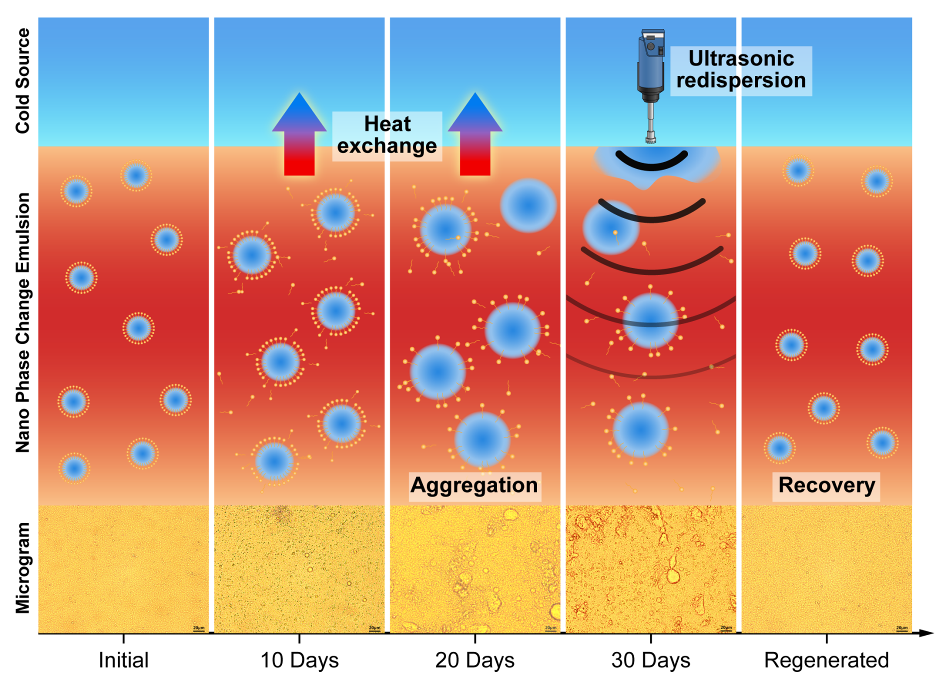

相变乳液(NPCE)作为一种高效的热能存储材料,广泛应用于能源管理、温控以及冷链运输等领域。然而,在低温环境下相变乳液的稳定性和再生能力常常面临严重挑战。当温度下降至20 ℃以下,传统的相变乳液往往会出现过冷度过大、结构不稳定和乳液分解等问题。这不仅会导致热能存储效率下降,还会使得乳液在使用过程中失去热量调节功能,影响其在实际应用中的效果,尤其是在冷链管理和低温储能等领域。

华南理工大学张正国教授和凌子夜教授团队针对低温乳液稳定性瓶颈,提出了一种创新的高能流动再生技术,并结合长链成核剂的优化选型,成功解决了低温条件下相变乳液的性能衰退问题。通过精确调控成核剂的种类和浓度,有效降低了乳液的过冷度,显著提高了其在低温环境下的剪切稳定性,使乳液的相变过程更加高效且稳定。实验结果表明,经过30分钟再生处理后,优化后的乳液展现出卓越的再生性能,传热性能恢复率超过99%。这一突破为低温储能和冷链管理等领域提供了新的技术路径和解决方案。随着该技术的进一步优化,相变乳液有望在更广泛的低温应用中展现出更强的稳定性和再生能力,推动相关领域技术的持续进步。

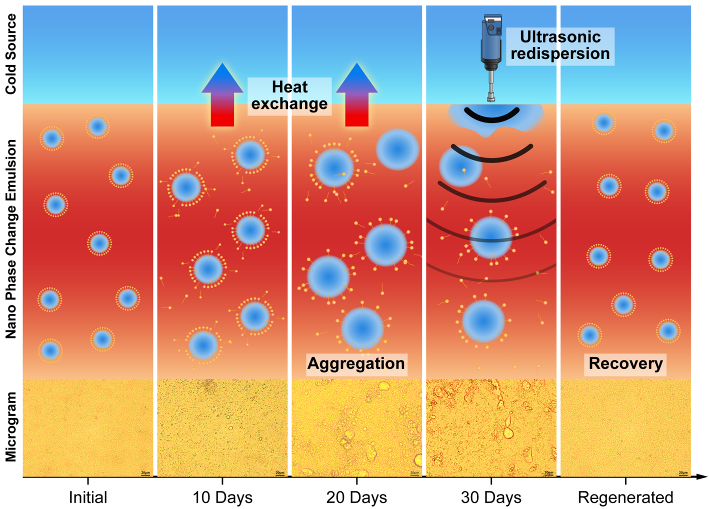

图文摘要:相变乳液低温换热及在线再生示意图

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:Ultrasonically regenerable nano-phase change emulsions with low supercooling and high shear stability。欢迎扫描下方二维码或者点击下方链接免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00104H

本文亮点

★ 设计并引入创新的高能流动再生技术,恢复大批量相变乳液的热性能和流动性;

★ 精准调控长链成核剂的种类和浓度,有效降低过冷度并显著提升低温剪切稳定性;

★ 揭示成核剂对乳液液滴界面和刚性的影响,从微观角度分析相变乳液低温不稳定的根本原因。

图文解读

1. 相变乳液配方的选择

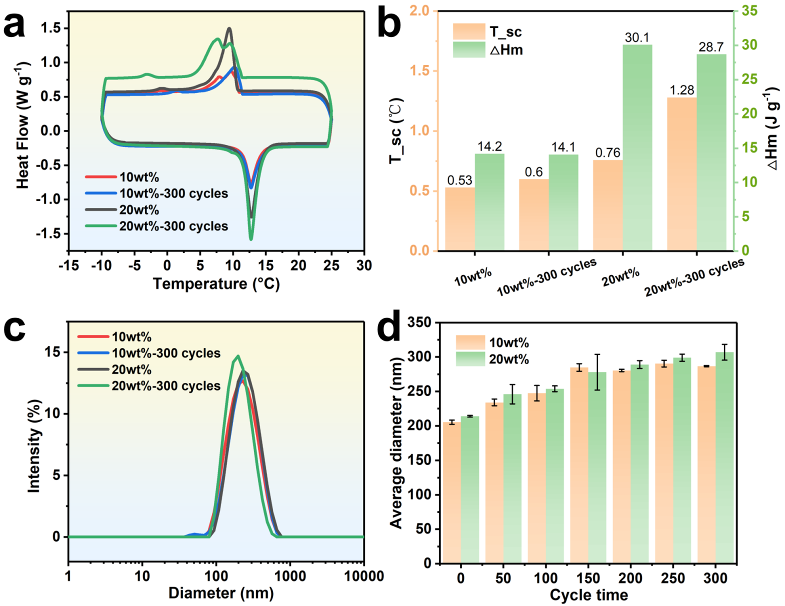

作者首先对不同表面活性剂、HLB值、S/O比和成核剂浓度的相变乳液体系进行比较,对所选的最优乳液配方进行300次冷热循环,测试其相变焓值、过冷度、粒径和Zeta电位变化。这些结果体现了所选用的纳米相变乳液的优异静态稳定性和热响应性,凸显了其在可靠的低温热存储方面的潜力。

图1.(a)DSC曲线;(b)过冷度和相变焓值;(c)液滴尺寸分布;

(d)不同相变材料含量的NPCEs的液滴尺寸随循环数的变化

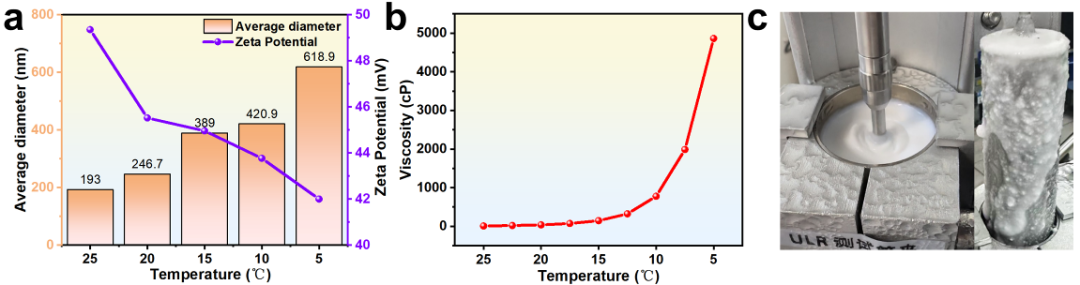

2. 低温动态不稳定现象的发现

随着温度从25 ℃降至5 ℃和转子的持续搅拌,相变乳液的平均液滴尺寸的显著增加,Zeta电位明显下降;同时,粘度随着温度下降急剧上升。乳液体积膨胀约20%,并形成类似“鲜奶油”的泡沫状结构。这些结果说明低温和机械剪切的综合作用显著损害了NPCE的胶体稳定性,表现为液滴生长、静电排斥降低和不可逆的结构变形。

图2.(a)冷却过程中液滴尺寸和zeta电位变化;(b)粘度变化;

(c)含十四醇成核剂的NPCE在5 ℃剪切1小时后的粘度计转子照片

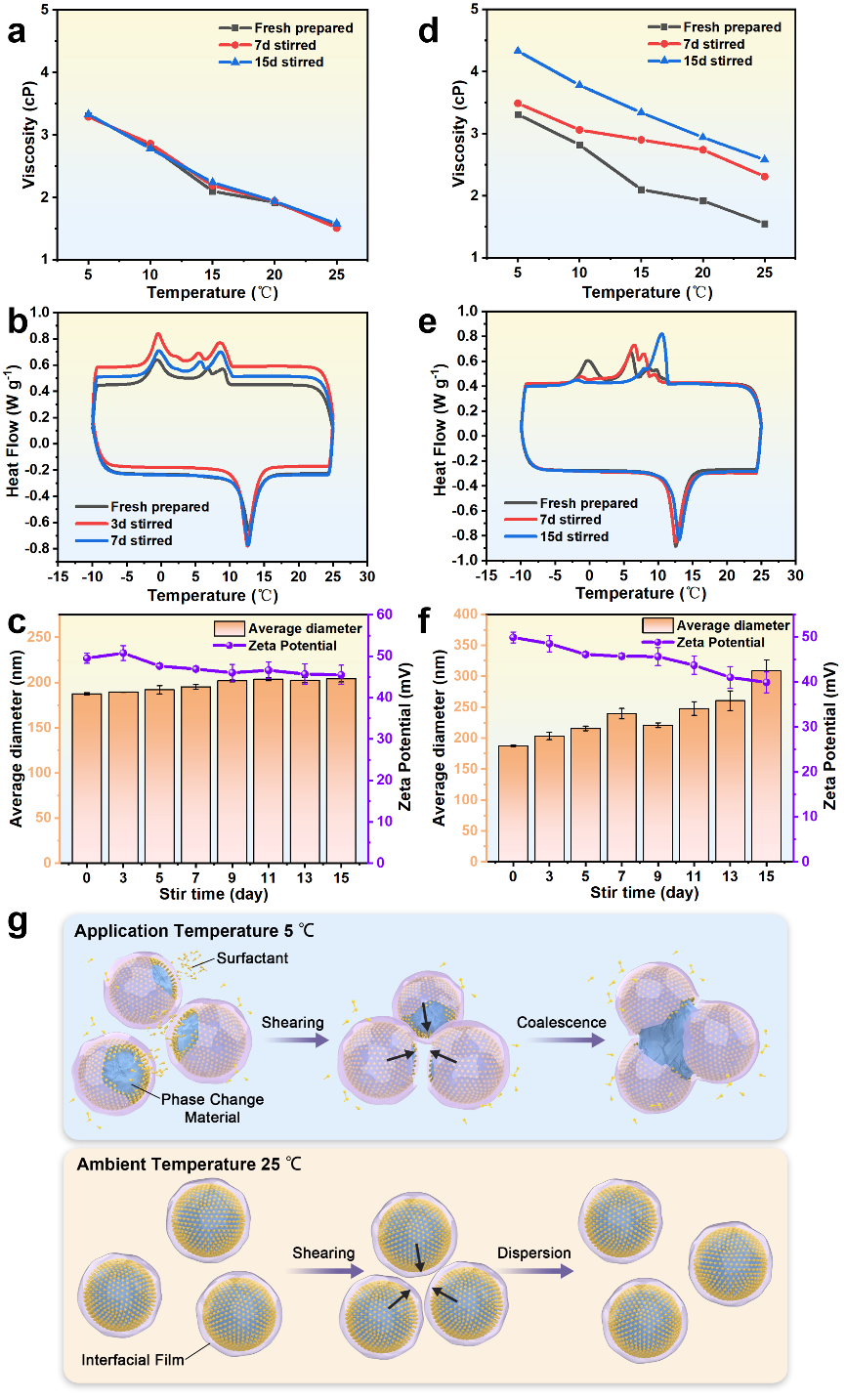

3. 相变乳液的本征剪切不稳定性

通过对比25 ℃和5 ℃下相变乳液在长时间剪切作用下的稳定性变化,研究发现,不含成核剂的NPCE在低温剪切条件下表现出轻微的不稳定现象。与常温条件下剪切15天后NPCE的物性几乎无变化不同,低温条件下,NPCE的粘度增加,凝固温度向高温方向移动,粒径增大,Zeta电位下降。基于这一现象,我们提出了纳米相变乳液在低温剪切下失稳的机理假设:低温和相变降低了表面活性剂的包覆效率,在此基础上剪切更容易引起液滴黏附,促进相变乳液液滴聚结。

图3. NPCEs在25 ℃下搅拌15天的(a)粘度(b)DSC(c)粒度和zeta电位的比较;NPCEs在5 ℃下搅拌15天的(d)粘度、(e)DSC、(f)粒度和zeta电位的比较;(g)NPCEs在低温下的聚集机制的示意图

4. 成核剂对相变乳液剪切不稳定性的影响

通过低温剪切对比不同醇类和烷烃类成核剂对相变乳液稳定性的影响,测试结果表明,短链醇类成核剂的NPCE在低温剪切条件下均出现了不稳定现象,而长链醇类成核剂则未表现出类似问题。此外,使用烷烃类成核剂的NPCE在低温剪切下未出现不稳定现象。特别是采用二十八烷(C28)成核剂的相变乳液,在5 ℃剪切24小时后,粒径分布几乎未发生变化,表现出优异的低温剪切稳定性及极低的过冷度。

图4. (a)含醇类成核剂的NPCEs在5 ℃搅拌30 min后的粘度计转子照片;(b)C18-OH NPCEs在5 ℃搅拌30 min前后的Cryo-TEM图像;(c)C18-OH NPCEs在15 ℃振荡前后的流动特性;(d)5 ℃下含烷烃成核剂的NPCEs的粘度和(e)液滴尺寸变化;(f)不同条件下C18-OH NPCEs的粒度分布;(g)5 ℃下含烷烃成核剂的NPCEs的液滴尺寸和(h)粘度变化;(i)5 ℃下剪切24 h前后C28 NPCEs的粒度分布;(j)DSC 曲线和(k)含有不同成核剂的 NPCE 的过冷度

5. 成核剂对相变乳液低温稳定性的影响机理

采用负染色显微技术和低温透射显微镜观察不同成核剂相变乳液的微观形貌。结果表明,十八醇(C18)相变乳液显示出最大的液滴间距和明亮的液滴边界;而C28和C28-OH相变乳液则表现出较小的液滴间距和弥漫性边界,表明这些乳液的液滴具有更好的弹性和灵活性。Zeta电位、表面张力和模量的测试结果进一步证实了不同成核剂相变乳液在界面密度和液滴刚性上的差异。由于这些微观结构上的差异,不同成核剂的相变乳液在低温剪切作用下表现出显著不同的稳定性和性能。

图5. 含不同成核剂的NPCE的负染色显微镜图像:(a) C18-OH,(b) C14-OH,(c) C28-OH,和(d) C28;Cryo-TEM图像:(e) C18-OH,(f) C14-OH,(g) C28-OH,和(h) C28;不同成核剂NPCE的(f)zeta电位、(g)表面张力和(e)模量的比较;(h)不同成核剂的NPCE低温稳定性差异机理示意图

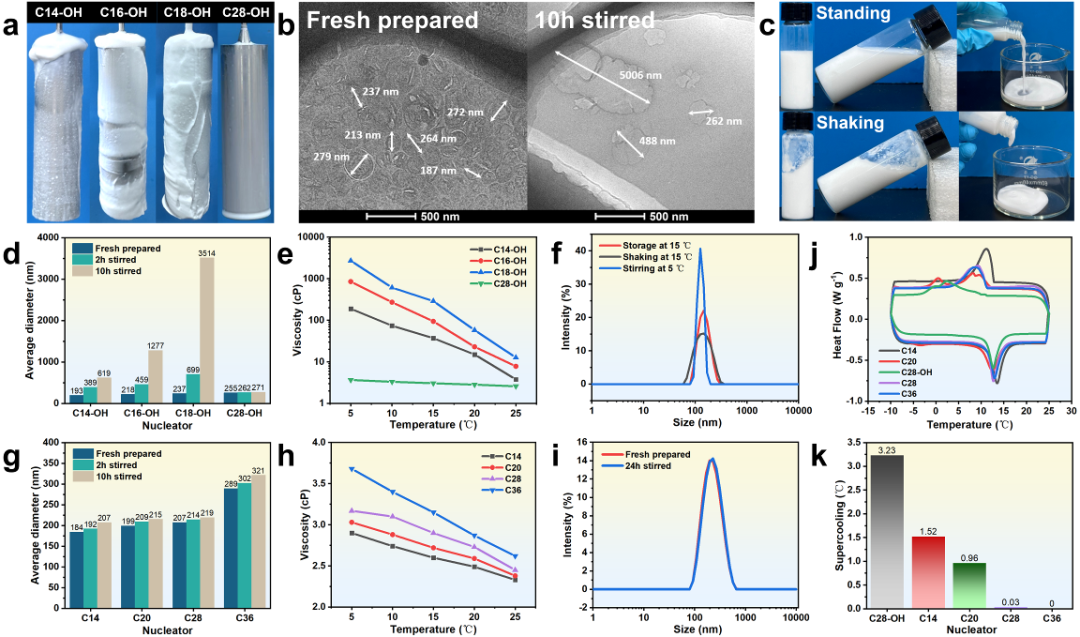

6. 变乳液长时间连续流动性能测试

相比于静置储存3个月时相变乳液粒径和Zeta电位基本不变的稳定性,流动换热过程中相变乳液的性能衰退较为明显,主要表现为粒径增大、Zeta电位下降和粘度增大。此外,在热物性方面,相变焓值也随着流动换热过程逐渐下降。然而,所制备的相变乳液在30天的流动换热过程中,仍然保持几乎为0的过冷度,展现出优异的相变性能。

图6.(a)液滴尺寸和(b)zeta电位在静止和流动状态下随时间的变化;(c)粘度变化;(d)偏光显微镜图像;(e)DSC曲线;(f)不同流动传热持续时间下NPCE的焓和过冷演变

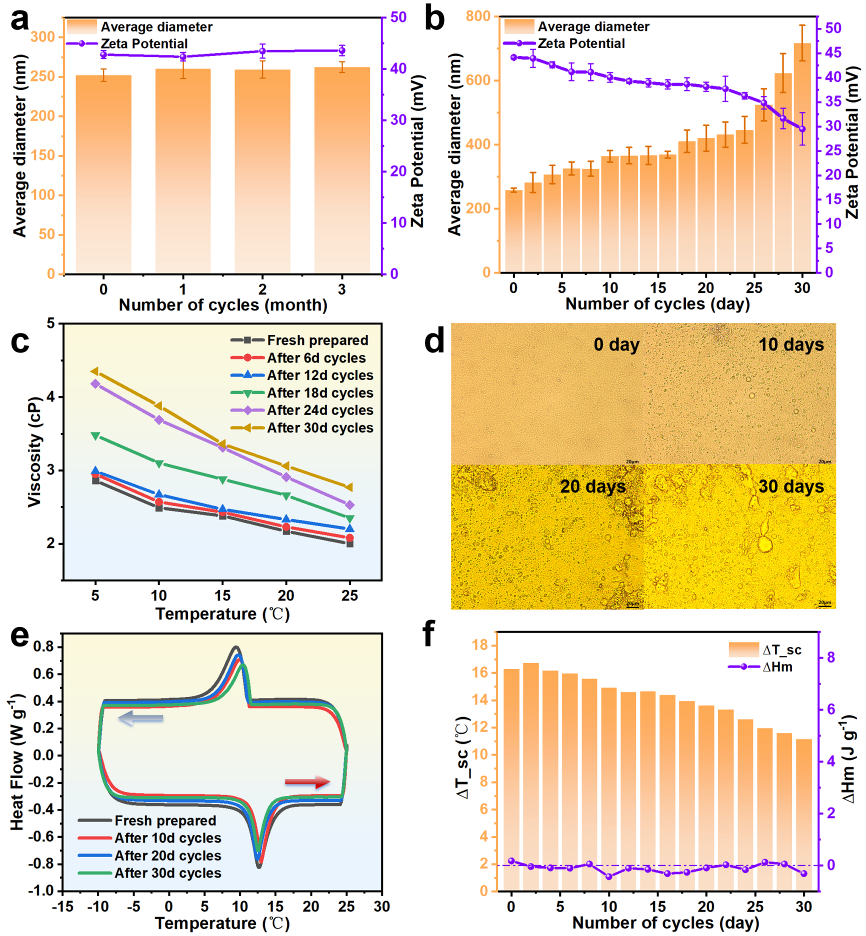

7. 相变乳液的再生恢复

为解决液滴大小增加和乳液稳定性下降的问题,研究采用了高能超声再生策略。在连续运行30天后,由于长时间低温剪切,相变乳液出现了液滴聚结和合并现象。为了在不中断循环的情况下恢复乳液性能,采用了在线高能超声再生方法。具体操作是将超声探头嵌入换热器储罐中,同时NPCE在预设温度和流动条件下继续流经热交换系统。该再生策略能够实时恢复乳液性能,确保换热系统的连续运行,并保持换热流体的不间断流动。

图7. 流动热交换过程中NPCE再生示意图

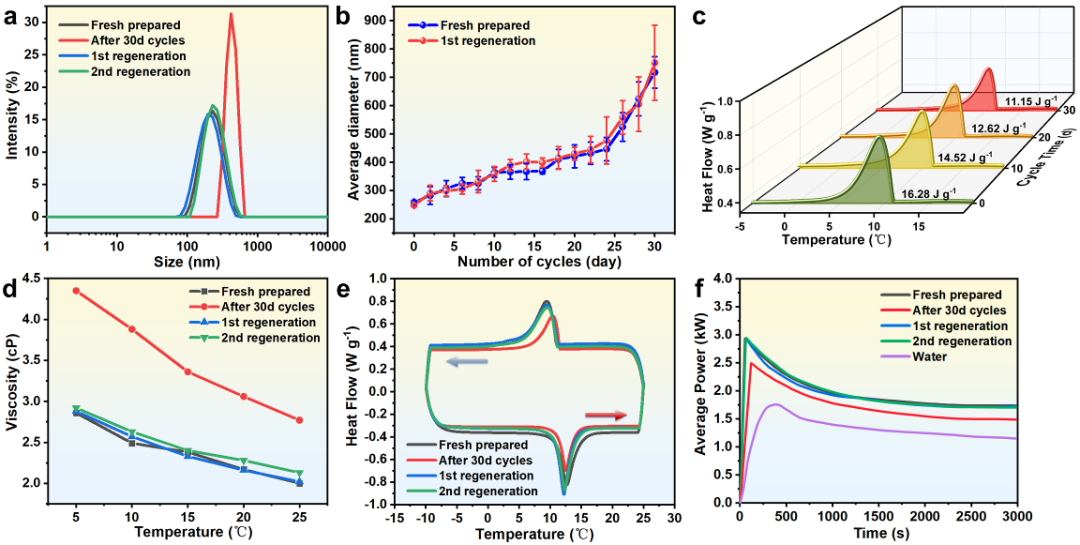

8. 相变乳液的再生性能探究

对再生后的纳米相变乳液进行物性测试,再生后的相变乳液与新制备的乳液的物性差异<1%,这表明研究所使用的高能再生方法成功恢复了相变乳液的性能。再生后,相变乳液液滴尺寸分布与新制备的乳液的液滴分布非常匹配,相变焓恢复到其初始值,其变化小于0.5%,粘度恢复至初始水平,平均热交换功率的恢复率也超过了98%。这些结果可牢固地验证拟议的高能再生策略,证明了其在恢复微观结构,物理化学特性和系统级传热能力方面的影响。这为实用工程应用中基于NPCE的热量储能系统的长期,稳定运行提供了关键的基础。

图8.(a)再生前后液滴尺寸分布;(b)液滴尺寸随循环次数的变化;(c)相变焓值;(d)粘度;(e)DSC曲线;(f)基于流动的热交换系统中的平均瞬时冷却功率

总结与展望

本文提出的高能流动再生技术,通过优化成核剂选型,有效提升了相变乳液在低温环境下的稳定性和再生能力。研究表明,优化后的乳液在低温剪切条件下展现出优异的热能存储性能,并在多次循环后实现了性能恢复。通过揭示成核剂对乳液液滴界面和刚性的微观影响,为低温剪切失稳现象提供了新的见解。未来,开发更低应用温度的纳米相变乳液,将有助于拓展相变乳液在低温储能和冷链管理等领域的应用,推动纳米流体向更高效、可持续的方向发展。

撰稿:原文作者

排版:ICM编辑部

文章信息

Y. Guo, J. Feng, Z. Xia, Z. Ling, X. Fang and Z. Zhang, Ultrasonically regenerable nano-phase change emulsions with low supercooling and high shear stability, Ind. Chem. Mater., 2025,DOI:10.1039/D5IM00104H.

作者简介

通讯作者

张正国,博士,二级教授,博士生导师。中国化工学会储能专业委员会第一二届副主任委员,中关村储能产业技术联盟热能储存专委会副主任,广东省热能高效储存与利用工程技术研究中心主任,教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员(2018-2022),2022年起至今连续入选爱思唯尔中国高被引科学家。Solar Energy Materials and Solar Cells副主编,负责太阳能光热材料稿件,«高校化工学报»、«化工进展»、«储能科学与技术»等期刊编委。1990年获得四川大学化学工程专业学士学位,1993年和1996年分别获得华南理工大学化学工程专业硕士和博士学位。曾在日本九州大学做访问学者,2015年起任日本北海道大学访问教授。主要从事传热强化与相变储热技术的研究,作为项目负责人先后主持科技部 “863计划”项目、国家自然科学基金(联合基金)重点项目和面上项目、广东省自然科学基金团队项目以及军工项目等。已在国际学术期刊上发表SCI论文200余篇,其中12篇入选ESI高被引论文,H指数54,引用次数超20000次。研究成果已在石化、化工、制冷等行业得到广泛应用,并获得广东省、教育部及行业协会的科技奖励5项。

通讯作者

凌子夜,博士,华南理工大学化学与化工学院研究员,博士生导师,广东省级青年人才,研究方向为相变传热与高效热能利用,2016年获华南理工大学化学工程博士学位,现担任能源化工系副主任。在Materials Horizons,Applied Energy 等期刊以第一 / 通讯作者发表论文60篇,其中ESI高被引论文4篇,封面论文3篇,论文引用次数6000余次。入选2024年Elsevier动力工程与工程热物理中国高被引学者,斯坦福大学全球前2%顶尖科学家终身科学影响力排行榜(2024),年度排行榜(2021~2024)。

第一作者

郭羽瑶,华南理工大学2023级硕士研究生,主要研究方向为相变材料及蓄冷器设计,聚焦纳米相变流体在蓄冷系统的应用,目前在该方向已发表SCI论文3篇,申请国家发明专利2项。

课题组招聘

华南理工大学张正国教授课题组长期从事能源化学工程、储能与热管理领域的研究工作,聚焦于相变储热材料、化学储热材料、热管理技术以及人工智能与新材料结合等前沿方向。因科研发展需要,现面向国内外公开招聘博士后研究人员。

招聘条件

• 具有较强科研能力和学术潜力,能够独立开展科研工作;

• 年龄原则上在35周岁(含)以下;

• 具有国内外知名高校或科研院所博士学位,获得博士学位一般不超过3年;或通过博士学位论文答辩的应届博士;

• 全职在校从事博士后研究工作。

研究方向

• 高性能相变储热材料的设计与制备

• 高能量密度化学储热材料研发与应用

• 人工智能驱动的新材料设计、性能预测与优化

• 热管理与传热强化技术

• 多物理场耦合传热仿真与先进热控装置开发

待遇情况

• 学校提供综合年薪,最高可达57万元;课题组将根据科研表现提供额外支持;

• 按规定缴纳社会保险和住房公积金,并享受相关福利待遇;

• 可申请博士后公寓或享受租房补贴;

• 子女可入读学校优质附属幼儿园和实验学校;

• 出站后留粤工作,符合广东省相关政策的,省财政额外给予40万元住房补贴(3年)。

申请方式

请有意应聘者将以下材料发送至张正国教授邮箱:

• 个人简历(含学习与科研经历、代表性成果);

• 博士学位证明或博士论文答辩证明材料;

• 其他可证明科研能力的材料。

联系人:凌子夜 研究员

邮箱:zyling@scut.edu.cn

单位:华南理工大学化学与化工学院

张正国教授课题组热忱欢迎有志于相变储热、化学储热与人工智能驱动新材料研究的青年学者加盟,共同推动能源与材料科技的创新发展!

ICM相关文章

1. 电场操控温度,能量转换再升级!无机熔盐复合相变材料的电热进化之路

Preparation of inorganic molten salt composite phase change materials and study on their electrothermal conversion properties, https://doi.org/10.1039/D4IM00009A

Lithographic performances of aryl sulfonate ester-modified polystyrenes as nonchemically amplified resists, https://doi.org/10.1039/D5IM00046G

Synthesis and properties of a novel perfluorinated polyimide with high toughness, low dielectric constant and low dissipation factor, https://doi.org/10.1039/D5IM00048C

4. 破解电子材料双重密码:分子拓扑构筑超低介电与低热膨胀新体系

Molecular topology-driven benzocyclobutene-based ultralow dielectrics with copper-matched low thermal expansion,https://doi.org/10.1039/D5IM00051C

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、CSCD、美国化学文摘(CA)、DOAJ等数据库检索,首个影响因子11.9,位列Q1区,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

https://wap.sciencenet.cn/blog-3388879-1501310.html

上一篇:ICM封底文章 | 上海交大石伟群教授联合中国科学院高能物理所:PUREX流程中Np(VI)与无盐还原剂的反应机理与展望

下一篇:ICM论文 | 中科大张颖副教授团队:解锁高效低温SCR脱硝:工业级钒钼钛催化剂性能优化指南