博文

ICM论文 | 中科大张颖副教授团队:解锁高效低温SCR脱硝:工业级钒钼钛催化剂性能优化指南

||

ICM—以应用为导向的高水平创新研究

文章导读

现代工业飞速发展与环保要求日益严格,使工业烟气污染物特别是NOx的治理成为重要课题。其中,钒钛系催化剂在选择性催化还原(SCR)脱硝领域应用最为广泛,该催化剂在300-400℃高温区间展现出优异的NOx脱除性能。但其在低温(<200 °C)条件下,易受硫、水等因素影响,导致活性下降、寿命缩短。破译低温SCR脱硝密码,开发适用于低温的SCR脱硝催化剂,对于控制NOx排放、改善空气质量、降低烟气处理的能量消耗、提高经济效益具有重要意义。

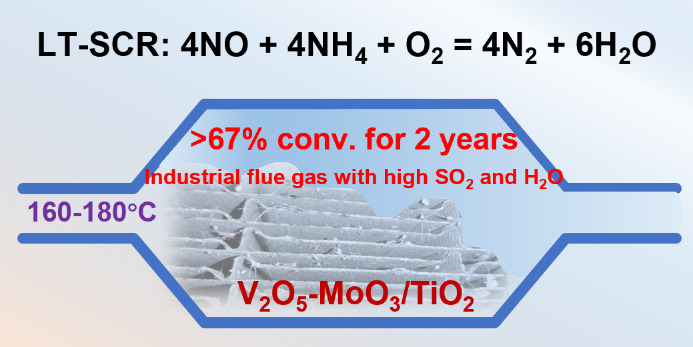

近期,中国科学技术大学张颖副教授和北京华电光大环境股份有限公司许光月研究团队联合研发攻关,针对经典V2O5-MoO3/TiO2催化剂进行系统研究,结合实验、表征和皮尔逊相关性分析,成功揭示了该体系在低温复杂工况下的性能演化规律,并解锁了提升其性能的四大关键要素:优化载体孔道结构提升反应传质效率,精准调控钒负载量倍增活性位点密度,设计钒化学微环境强化抗硫抗水能力,适度调节钼含量抑制副反应失活。相关研究成果已成功指导工业规模转化及商业应用:在低于200 °C的工业烟气环境中表现出卓越的低温活性、突出的抗水抗硫性能,催化剂稳定运行2年并预计可以继续运行数年。此项研究不仅深化了对V2O5-MoO3/TiO2催化剂低温SCR脱硝规律的理解,更成功开发出具备低温高活性、强抗硫抗水性、长使用寿命的工业级解决方案,为钢铁、焦化、建材、化工等面临低温脱硝挑战的行业,提供了高效、经济、可靠的减排技术指南。

图文摘要:低温SCR脱硝

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:A guideline to optimizing the performance of V2O5–MoO3/TiO2 catalysts for low-temperature SCR denitrification in industrial application。欢迎扫描下方二维码或者点击下方链接免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00055F

本文亮点

★ 创新应用皮尔逊线性相关性分析,深度解析钒钼钛催化剂理化性质催化活性的内在关联,为精准优化提供坚实理论依据;

★ 对V2O5-MoO3/TiO2催化剂结构进行精细调控并用于低温烟气的SCR脱硝,展现出优越的抗硫抗水性能;

★ 催化剂在某电厂脱硝塔中运行两年后仍然保持高活性,确保NOx达标排放。

图文解读

1. 催化剂表征

作者首先制备了不同晶型的TiO2载体负载不同含量的V2O5和MoO3催化剂。通过XRD、氮气吸脱附、SEM、TEM、XPS等表征方法对催化剂进行了表征分析。对比了不同的催化剂配方对催化剂晶粒尺寸、比表面积、孔容、孔径、V4+/V5+比例、Mo6-δ/Mo6+比例、O缺位占比等参数的影响。

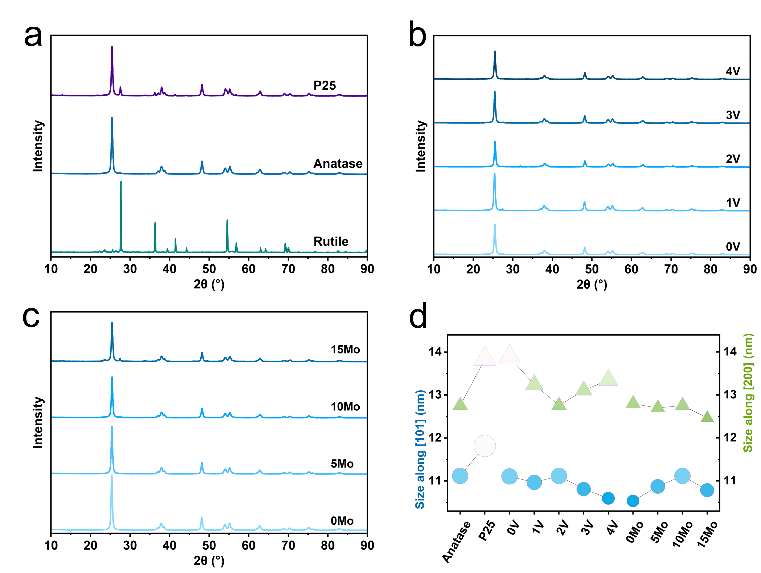

图1的XRD结果表明,三种载体(金红石、锐钛矿、P25)仅呈现TiO₂特征峰,其中P25兼具锐钛矿和金红石相;即使V2O5或MoO3负载量分别高达4%或15%,也未检出V、Mo晶相峰,归因于其无定形状态及高度分散。过量MoO3(15%)促使锐钛矿向金红石转变。谢乐公式计算显示,所有样品晶粒尺寸相近。V的掺入对(101)方向的晶粒尺寸呈现火山型的影响规律,而对(200)方向的晶粒尺寸呈现倒火山型的影响规律。Mo的掺入对(101)方向的晶粒尺寸呈现火山型的影响规律,而与(200)方向的晶粒尺寸呈现负相关。表明V、Mo选择性吸附于不同晶面。

图1.(a-c)XRD图谱,(d)垂直(101)和(200)晶面方向的晶粒尺寸对比

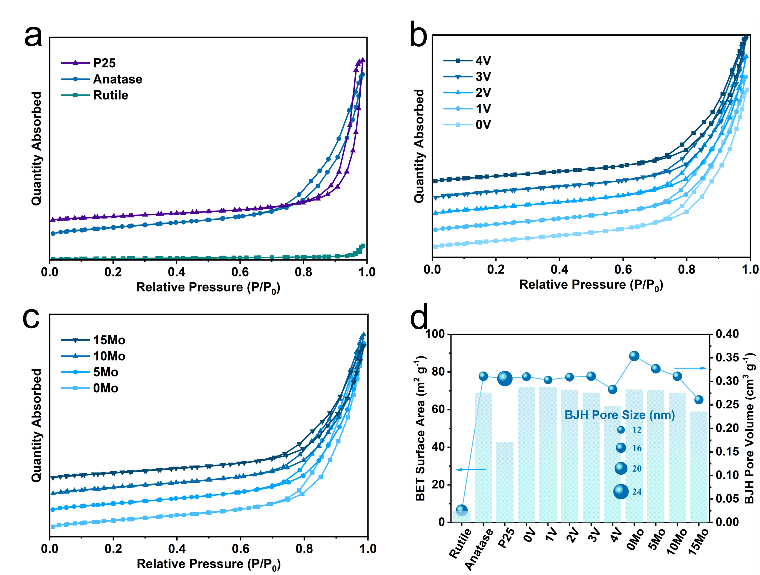

图2的氮气吸脱附表征可以看出:V的负载小幅度降低了比表面积和孔容,略微提高了孔径,表明V的负载主要在TiO2的较小的孔道中;Mo的负载小幅度降低了比表面积,较大幅度降低了孔容,同时降低了孔径,表明Mo的负载主要在TiO2的较大的孔道中。较大的孔道在SCR脱硝中更容易被飞灰或硫酸氢铵等污染物堵塞,因此负载在较小孔道中的V会具有更好的持续反应的稳定性。而负载在较大孔道中的Mo可以有效促进硫酸氢铵的分解,提高催化剂的抗硫性能。

图2.(a-c)氮气吸脱附图谱,(d)BET比表面积,BJH孔容和孔径对比

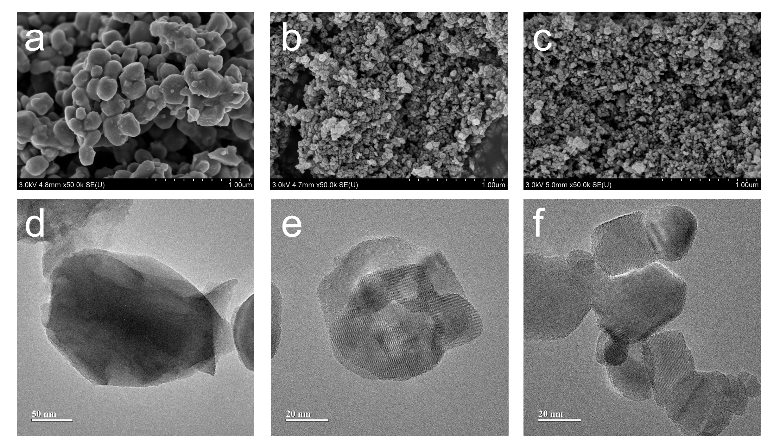

图3的SEM和TEM图片可以看出,金红石型TiO2的颗粒明显比较大,锐钛矿和P25的表面均是高低起伏的无序堆积结构。这种结构一定程度上能够提高稳定性并促进传质。

图3.(a)金红石TiO2、(b)锐钛矿TiO2、(c)P25 TiO2负载的催化剂的SEM图像,(d)金红石TiO2、(e)锐钛矿TiO2、(f)P25 TiO2负载的催化剂的TEM图像

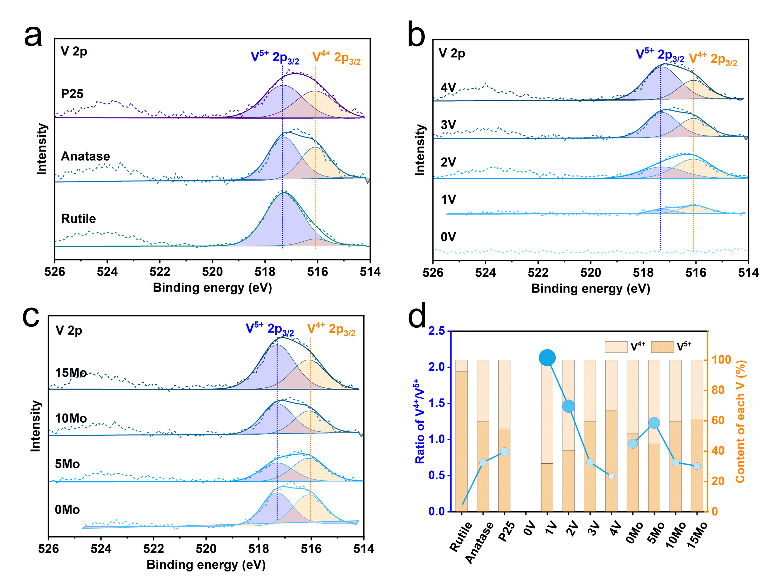

图4的V XPS图谱可以看出:P25负载的催化剂具有最高的V4+/V5+比例,这是因为P25作为一种混晶,本身就具有较多的缺陷和晶界。这些位置在负载了V之后更有可能成为配位不饱和的位点,从而提高了V4+/V5+比例。V的负载量提高会大幅降低V4+/V5+比例,这是因为随着V含量的提高,V2O5的分散度会随之下降,颗粒尺寸增加,相对表面含量下降,边缘和缺陷位置也随之减少。Mo的负载量提高对V4+的含量比例影响呈现火山型,这是因为少量的Mo掺杂会一定程度上改善V的负载环境,而过多的Mo掺杂则有可能通过电子传递效应将原本V附近的氧缺位转移到Mo附近。

图4.(a-c)V 2p XPS图谱,(d)不同催化剂中的V4+/V5+比例

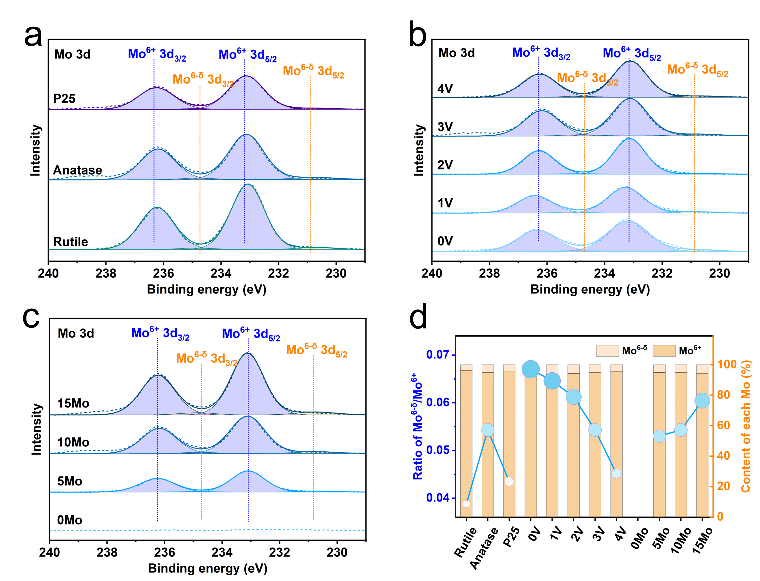

图5的Mo XPS图谱可以看出:锐钛矿负载的催化剂中Mo6-δ/Mo6+比例最高。V的掺入会大幅降低Mo6-δ物种的含量,这表明V的负载会降低Mo的缺陷含量。提高Mo掺入量则会同步提高Mo6-δ/Mo6+比例。

图5.(a-c)Mo 3d XPS图谱,(d)不同催化剂中的Mo6-δ/Mo6+比例

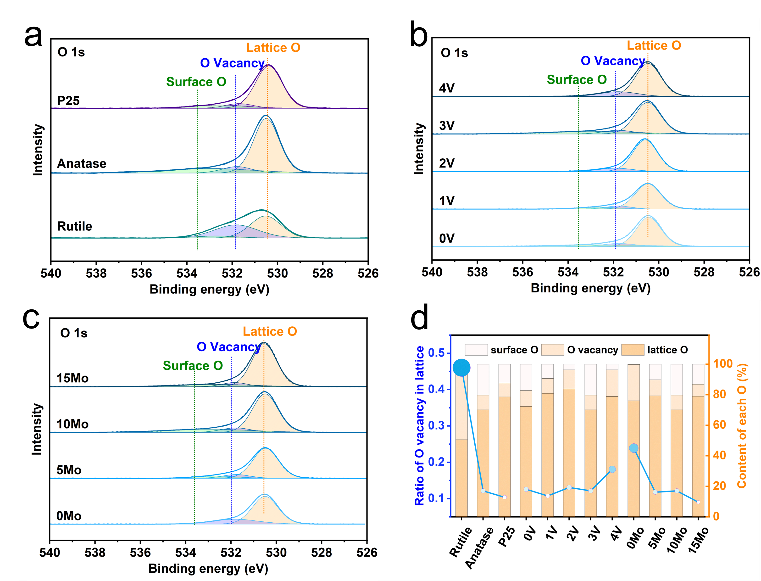

图6的O XPS图谱可以看出:虽然金红石负载的催化剂具有非常高的O缺位含量,可能具有更高的氧活化的活性,但是其比表面低下、孔道结构欠缺,不适合作为SCR催化剂使用。锐钛矿的O缺位含量略高于P25。V的负载和Mo的负载对于O缺位的影响规律相反,V含量的提高会提高O缺位的含量,而Mo的负载会降低O缺位的含量。这是因为高价的Mo的加入会影响V和Ti附近的O缺位含量。

图6.(a-c)O 1s XPS图谱,(d)不同催化剂中的晶格氧缺位比例

2. 活性评价

从理化性质的角度来看,锐钛矿和P25 TiO2各有自己的优势,锐钛矿具有最小的晶粒尺寸、最高的比表面积和孔容、最高的Mo6-δ/Mo6+比例、最高的O缺位含量,而P25具有最大的孔径、最高的V4+/V5+比例,这两者均是作为SCR催化剂的优选载体。在实际应用中,锐钛矿的价格远远低于P25 TiO2。

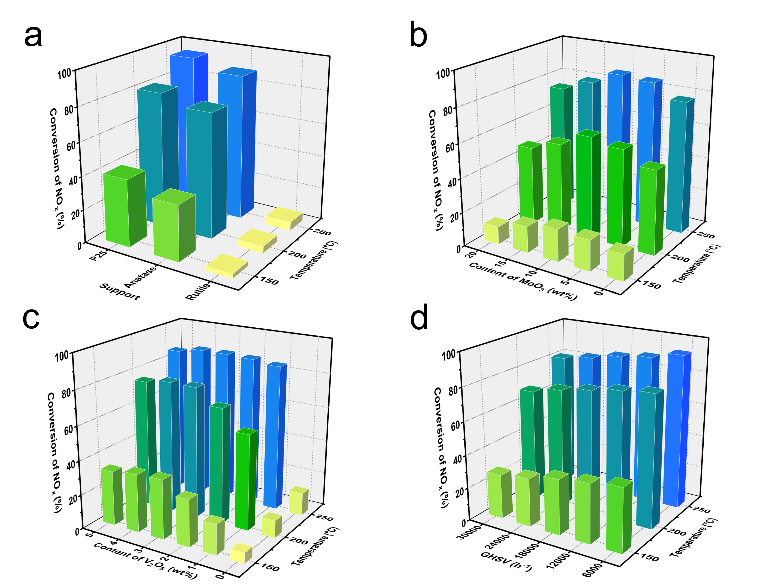

从图7的活性对比中看出,作为载体,P25 TiO2的活性略高于锐钛矿,大幅优于金红石。工业化烟气处理是“达标型”的反应,一般要求实现高于某个指标的转化率即可达标,而非越高越好。因此,当催化活性达到一定高度后,进一步提高活性就需要考虑成本。P25的价格是锐钛矿TiO2的数倍,而其活性提高有限。因此我们认为锐钛矿是用于工业化烟气处理的催化剂的最合适载体,后续的研究基于锐钛矿为载体进行。在同一个温度,V和Mo的负载量与反应活性均呈现火山型关系,因此优选了3%V2O5-10%MoO3的负载量配比。对于优选的3%V2O5-10%MoO3/TiO2催化剂,在200 °C的温度下,即使空速提高到30000 h-1,其转化率也能保持68%。这表明催化剂对于很宽范围的烟气流速均有很好的活性。

图7.(a-c)催化剂的活性筛选和(d)空速对催化剂的影响。通用反应条件:10 mL催化剂,3 L总气体流量(700 mg Nm-3 NOx,500 mg Nm-3 SO2,10 vol%水蒸气,4 vol% O2,余N2)

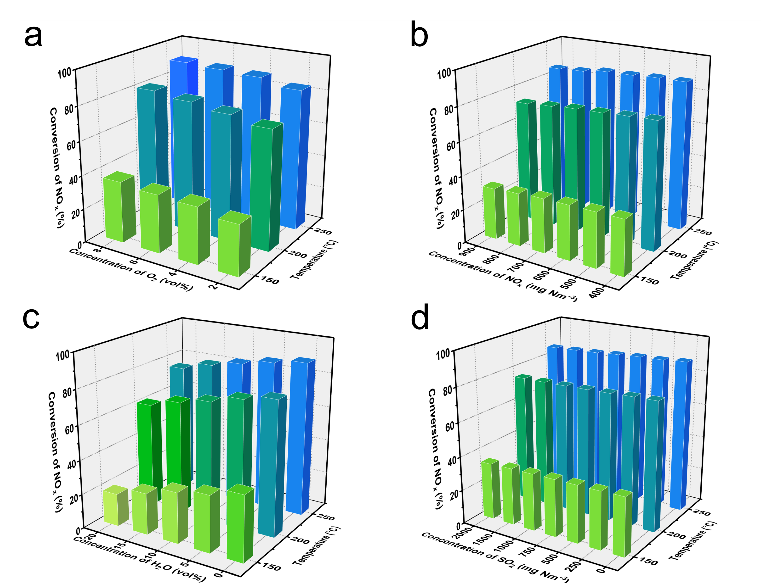

图8展示了反应条件的影响。催化剂对于极端的氧气环境具有很好的耐受能力。虽然随着氧气含量的降低,催化活性有所降低,但是依旧能保持很高的活性值。在400-900 mg Nm-3的NOx浓度范围内,催化剂的活性随着NOx浓度的增加而缓慢减少,但是幅度也很低。这表明催化剂可以在较宽的NOx浓度范围内保持高活性。水分对催化剂的活性有着一定的影响,但是不算严重。在高达20%的水含量下,活性降低不到20%。本催化剂具有极高的抗硫性能,在高达2000 mg Nm-3的硫含量下依然保持原本的活性未见显著失活。

图8.(a)氧浓度、(b)NOx浓度、(c)水浓度和(d)SO2浓度对催化剂的影响。通用反应条件:10 mL催化剂,3 L总气体流量(700 mg Nm-3 NOx,500 mg Nm-3 SO2,10 vol%水蒸气,4 vol% O2,余N2)

3. 构效关系分析

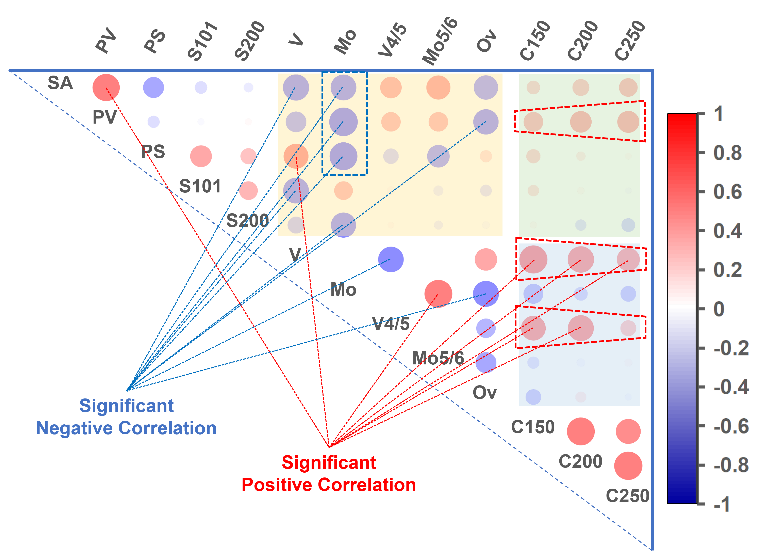

图9展示了不同理化指标和反应活性的皮尔逊线性相关性分析。在催化剂结构层面,V 含量与比表面积负相关、与孔径正相关,并抑制 (101) 晶面方向生长;Mo含量提高会全面降低比表面积、孔容和孔径,并抑制 (200) 晶面方向生长。氧空位数量与孔容负相关,暗示活性组分优先填充孔内表面。在催化剂性能层面,孔容和比表面积仅在高温下与活性呈弱正相关,孔径几乎无影响,说明单纯追求高比表/大孔并非最佳设计;V 含量及其V4+/V5+比例在低温下与活性显著正相关,是 SCR 关键活性位;Mo含量与活性呈不显著的负相关,但 10 wt% Mo可显著提升抗硫稳定性。综合结构与电子特性,3%V2O5-10%MoO3/TiO2在活性与稳定性之间实现最佳平衡。

图9. 皮尔逊线性相关性分析

4. 工业应用

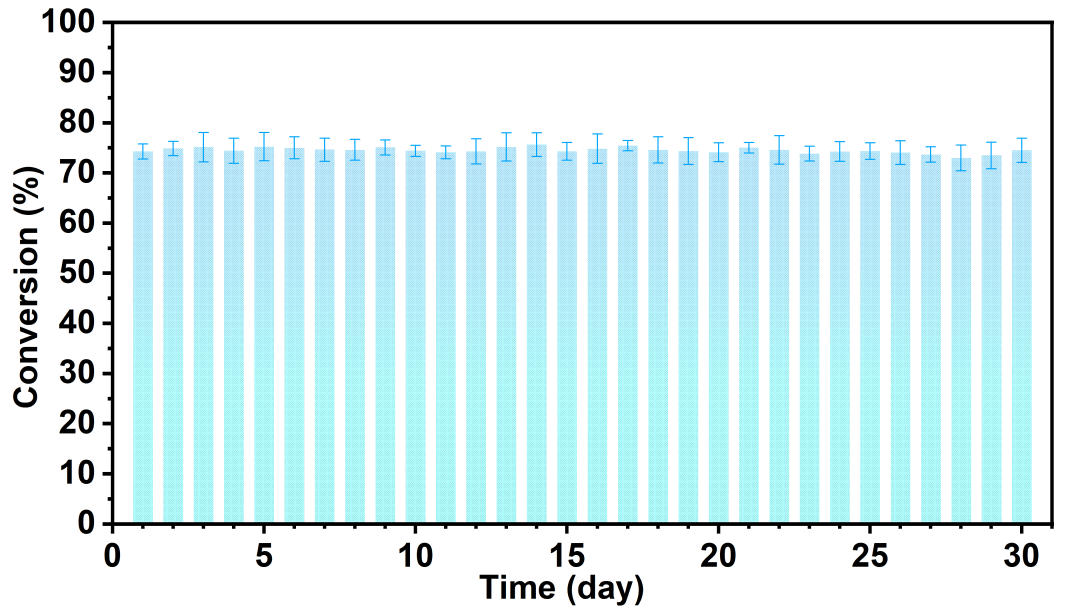

基于上述优化策略,以3%V2O5-10%MoO3/TiO2为核心配方,通过引入造孔剂、粘结剂及助剂提升机械强度,经辊压成型制得板式低温脱硝催化剂。实验室30天连续评价表明,该催化剂日均脱硝效率稳定保持在73%以上。

图10. 实验室的30天稳定性测试。反应条件:10 mL催化剂,3 L总气体流量(700 mg Nm-3 NOx,2000 mg Nm-3 SO2,10 vol%水蒸气,4 vol% O2,余N2),200 °C

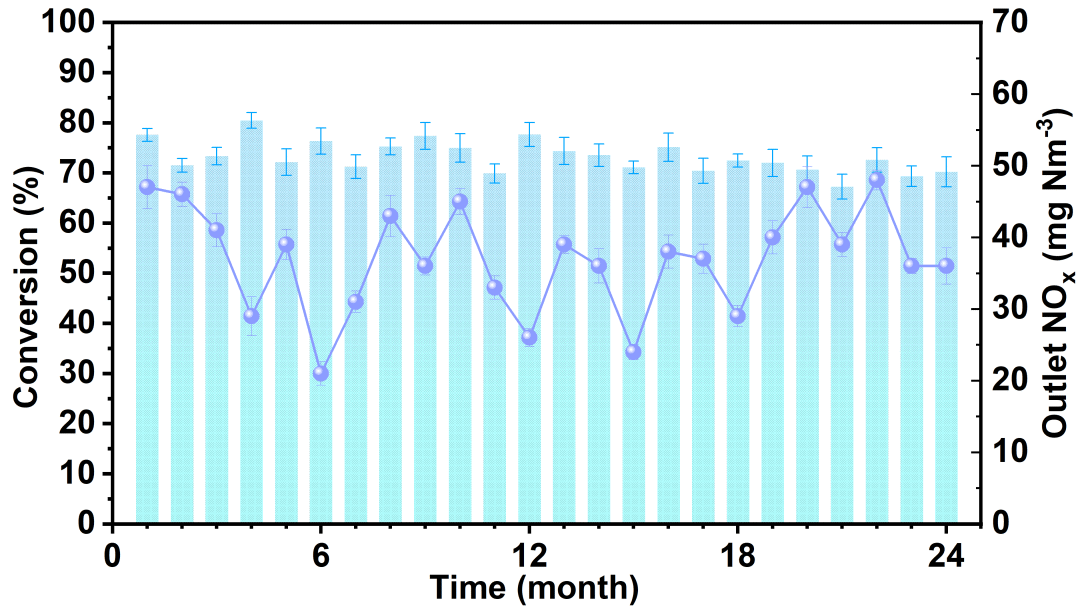

工业验证表明,该板式低温脱硝催化剂已在电厂脱硝塔连续运行逾两年:月均效率始终>67%,出口NOx稳定<50 mg Nm-3,氨逃逸≤3 ppm。在这两年内,半年平均活性依次为75%、74%、73%、70%,衰减缓慢,预计仍可再运行两年以上。催化剂失活常数kD低至9.45×10-5 d-1。

图11. 工业应用。工艺流程为“布袋除尘→低温 SCR→湿法脱硫→静电除雾→引风机”,采用 3+1 层布置(初装 3 层,预留 1 层),设计温度 190–200 °C。实际运行参数:反应器温度 160–180 °C,入口 NOx 500–800 mg Nm-3(瞬时峰值>1300 mg Nm-3),含水15–17%,SO2<35 mg Nm-3,O2 4–6 vol%,GHSV 10000 h-1

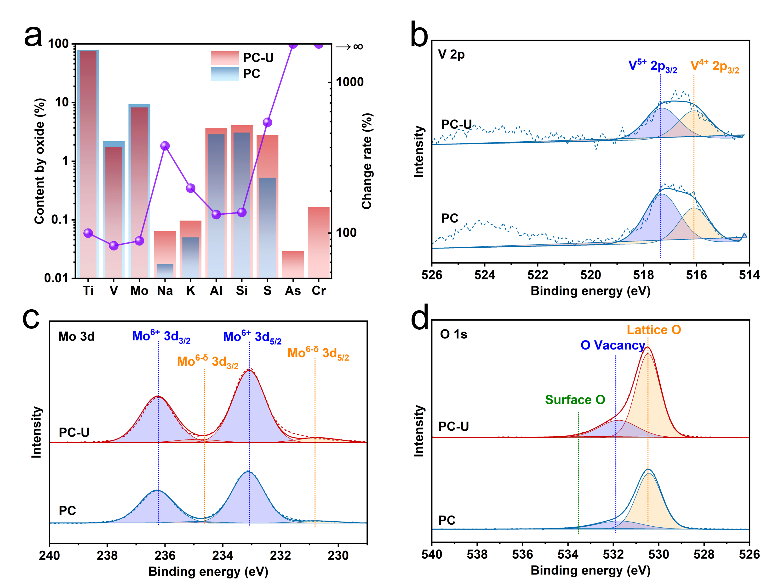

在最近的某次停机维修中,取出了少量催化剂进行表征,发现催化剂形貌未有显著变化,表面沉积了Na、K、S、As、Cr等污染物,但是V4+/V5+比例、Mo6-δ/Mo6+比例、O缺位占比等参数未有显著变化。在后续的工作中,还将采取脉冲短时高温热再生应对硫沉积,使用超声/高频吹灰的方案应对含污染元素的灰分沉积,预计使用3-5年后活性下降到无法满足脱硝出口要求时,可取出催化剂,使用离线高温焙烧-洗涤再生催化剂,实现催化剂再生。

图12. 使用前后的催化剂的(a)XRF分析,(b-d)XPS分析

总结与展望

本文通过系统的表征、实验与皮尔逊线性相关性分析,确定了3%V2O5-10%MoO3/TiO2催化剂在低温下兼具稳定性和高活性。其优越性能源自合适的孔结构、V含量、Mo含量和V4+/V5+比例。工业稳定运行逾两年,月均脱硝效率>67%,出口NOx稳定<50 mg Nm-3,抗水硫性能突出;虽存在硫和碱金属/As/Cr 等污染物沉积,但不影响催化性能。该成果为低温 SCR 催化剂的结构-性能设计提供了可复制的工程范式指导。

撰稿:原文作者

排版:ICM编辑部

文章信息

Y. Qu, G. Xu, C. Chen, J. Guo, D. Liu, H. Jia, H. Guo, S. Jia, J. Jia, Y. Zhang and L. Yan, A guideline to optimizing the performance of V2O5–MoO3/TiO2 catalysts for low-temperature SCR denitrification in industrial application, Ind. Chem. Mater., 2025, DOI: 10.1039/D5IM00055F.

作者简介

通讯作者

张颖,中国科学技术大学应用化学系副教授,博士生导师。长期致力于苛刻条件下复杂分子体系的定向转化和新型高效稳定催化剂构建与应用。借助多学科交叉,揭示复杂体系催化构效关系和反应机制;发现新型金属-载体强相互作用机制,构建出苛刻条件下的高效稳定复合非贵金属催化剂,在生物质到高值化利用、工业加脱氢、SCR以及VOCs氧化领域具有广泛应用前景。在Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater., Appl. Catal. B, ACS Catal., Ind. Chem. Mater.等期刊发表学术论文80余篇。以第一发明人获得授权中国发明专利38项,授权美国发明专利1项,推进催化剂放大应用。相关研究成果获得安徽省科学技术奖三等奖,中电联科技创新二等奖。

通讯作者

许光月,北京华电光大环境股份有限公司研发总监。致力于非均相催化剂的合成与表征、非均相催化反应及构效关系和机理研究。尤其是沸石类催化剂,金属负载的碳基催化剂,氧化物、磷化物和磷酸盐类催化剂,贵金属催化剂等。通过理论计算结合实验和表征,从分子层面上研究催化剂作用机制。主持开发了用于钢铁烧结烟气中CO氧化脱除的催化剂并投产应用。在催化领域顶级期刊发表高水平论文38篇,被引1800余次,H-因子22。主持国家自然科学基金项目1项。

第一作者

曲艳超,北京华电光大环境股份有限公司研发副总经理。持续专注于烟气污染物治理技术研发十余年。核心工作涉及平板式和蜂窝式SCR催化剂的配方研发及工业化生产。发表相关论文15篇,授权发明专利37项,主持制定中关村标准1项,参与制定团体标准2项 ,参与编写科学出版社中文著作1部。作为子课题负责人参与安徽省科技重大专项1项。曾获2019年国家科学技术进步二等奖(排名第10),2020年中国发明协会发明创新一等奖(排名第2),2020年浙江省科学技术进步二等奖(排名第9),2023年中电联科技创新二等奖(排名第1)。

ICM相关文章

Multicomponent Catalyst Design for CO2/N2/NOx Electroreduction,https://doi.org/10.1039/D2IM00056C

Lithium-mediated electrochemical dinitrogen reduction reaction,Lithium-mediated electrochemical dinitrogen reduction reaction,https://doi.org/10.1039/D3IM00006K

A route to selectively increase the microporous structure of zeolite and its optimization in the ethanol to butadiene reaction, https://doi.org/10.1039/D3IM00087G

4. 氢氧直接合成过氧化氢(DSHP)——Pd基催化剂的进展与展望

Progress and perspectives of Pd-based catalysts for direct synthesis of hydrogen peroxide, https://doi.org/10.1039/D3IM00054K

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、CSCD、美国化学文摘(CA)、DOAJ等数据库检索,首个影响因子11.9,位列Q1区,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

https://wap.sciencenet.cn/blog-3388879-1502369.html

上一篇:ICM论文 | 华南理工张正国教授团队:相变乳液“返老还童”——高能流动再生带来的的乳液应用革新

下一篇:【ICM 图文目录】Volume 3 Issue 5:先进电子化学品专刊