博文

ICM论文 | 石河子大学于锋教授团队:“镀钛”魔法——快速构建M-O-Ti化学键并增强OER性能

||

ICM—以应用为导向的创新研究

文章导读

电解水制氢技术的产业化进程长期受制于阳极析氧反应(OER)的动力学瓶颈。由于OER是4电子转移的反应,具有相对缓慢的反应动力学和相对高的过电位,阻碍了其工业化应用。虽然钌、铱基贵金属催化剂展现出令人瞩目的OER催化活性,但其资源稀缺阻碍了其大规模工业化。因此,设计具有高活性位点、优异电子传导特性及耐久性的非贵金属基催化剂体系,已成为推进绿色氢能经济可持续发展的关键因素。

近期,石河子大学于锋教授团队通过秒级(30 s)浸渍法成功制备了富含M-O-Ti(M=Ni, Co)键及氧空位的钛掺杂NiCo-LDH/NF电催化剂(Ti-NiCo-LDH)。实验与密度泛函理论(DFT)计算共同阐明:钛掺杂(M-O-Ti)不仅可以将NiCo-LDH纳米片剥离为球状结构,还可以引发晶格畸变产生更多氧空位。钛元素的引入调节了镍元素的电子结构,增强 OER 过程中含氧中间产物的吸附,并降低决速步(RDS)所需的能量,促进了 OER 反应动力学。优化后的Ti-NiCo-LDH在50 mA cm⁻²电流密度下仅需319 mV过电位,显著低于NiCo-LDH(391 mV @50 mA cm⁻²)。即使在高电流密度(100 mA cm⁻²)下,NiCo-LDH的过电位为429 mV,而Ti-NiCo-LDH仅需353 mV。同时,该催化剂在太阳能电池1.61 V电压下能够有效驱动水分解。

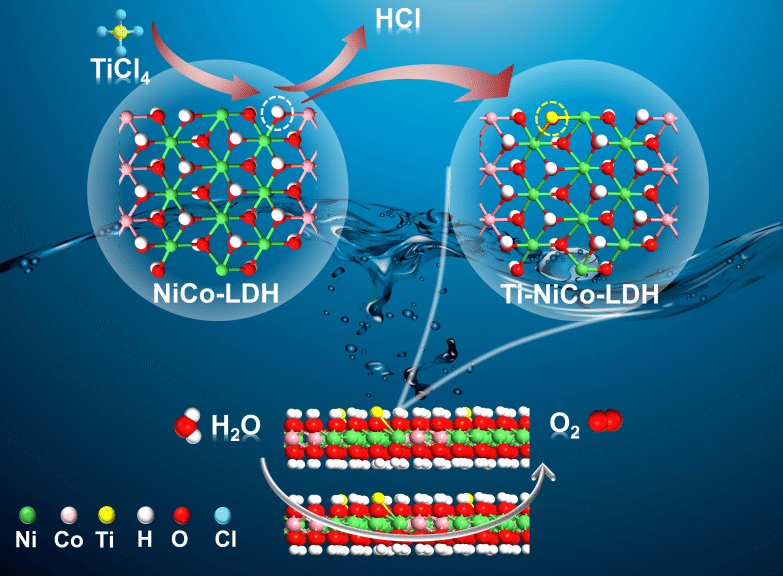

图文摘要:钛掺杂NiCo-LDH催化剂通过构建丰富的M-O-Ti(M=Ni, Co)键及氧空位,有效提升了催化剂的析氧反应活性

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:A facile route of Ti decoration for modulating M–O–Ti (M = Ni, Co) and oxygen vacancies on NiCo-LDH electrocatalysts for efficient oxygen evolution reaction。欢迎扫描下方二维码或者点击下方链接免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00007F

本文亮点

★ 一种简便快速的Ti掺杂策略:仅需30秒钛修饰处理,突破传统酸蚀/气相腐蚀法耗时限制,实现了NiCo-LDH的瞬时改性;

★ 双重活性位点:M-O-Ti键协同氧空位缺陷调控镍的电子结构,增强了OER过程中含氧中间产物的吸附,降低了 RDS 所需的能量,促进了OER反应动力学;

★ 优异的亲水性能:钛掺杂增强了NiCo-LDH表面亲水性,促进了电解质与电极活性位点的界面接触。

图文解读

1. 催化剂的合成及结构表征

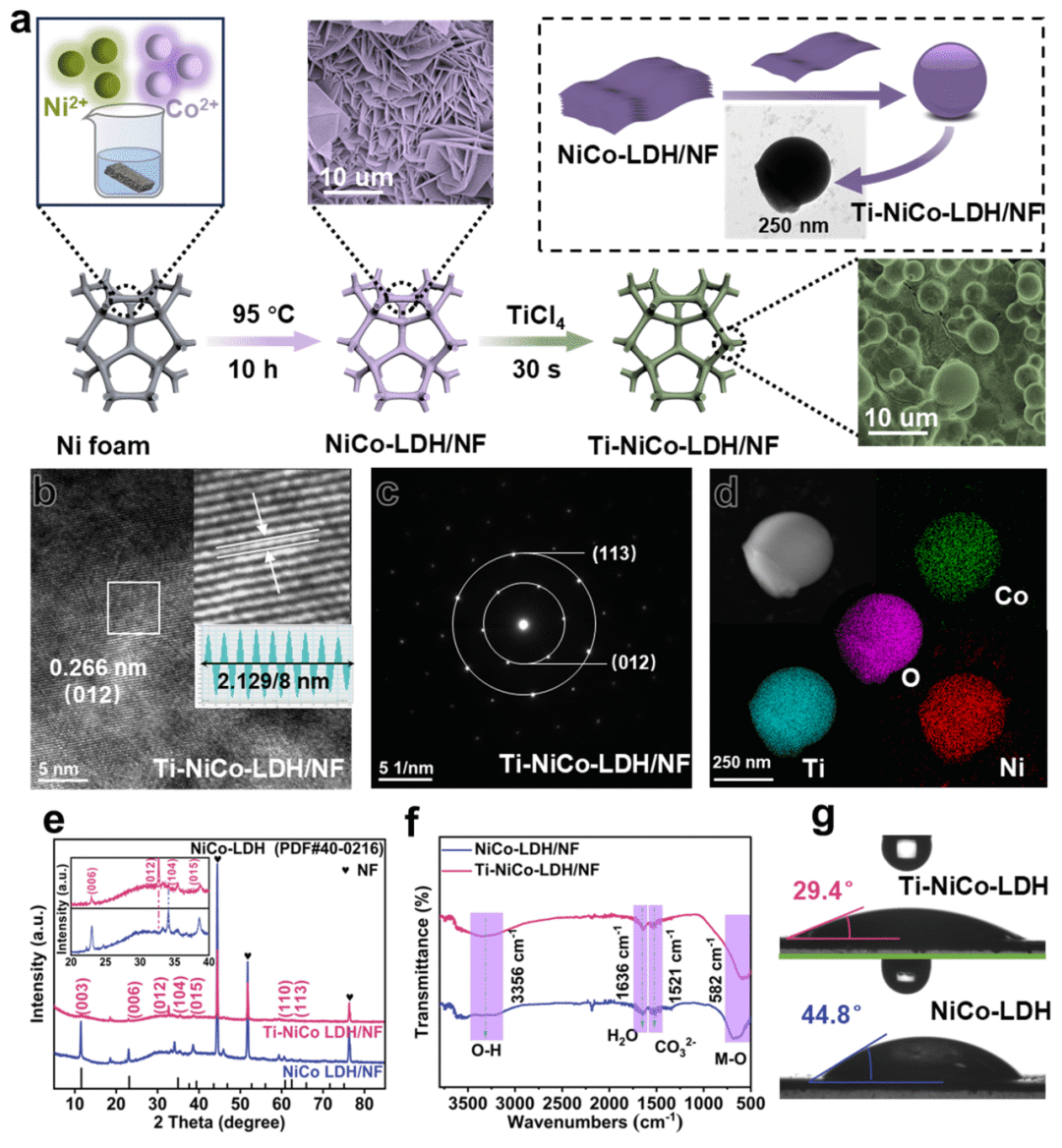

首先在泡沫镍上生长了NiCo-LDH,再快速浸渍法得到了Ti-NiCo-LDH。SEM图显示TiCl₄将片状NiCo-LDH剥离自卷曲成球形,XRD衍射峰向低角度方向偏移。通过分析发现,Ti-NiCo-LDH的(012)晶格间距较NiCo-LDH/NF显著增大,证实了NiCo-LDH/NF与TiCl₄之间发生了有效的相互作用。

图1. (a)催化剂制备流程图、TiCl₄剥离NiCo-LDH/NF纳米片过程示意图及Ti-NiCo-LDH/NF的SEM、TEM图;(b)Ti-NiCo-LDH/NF的HRTEM图;(c)Ti-NiCo-LDH/NF的选区电子衍射图谱;(d) Ni、Co、Ti和O的(EDX)元素分图;(e)NiCo-LDH/NF与Ti-NiCo-LDH/NF的XRD图;(f)NiCo-LDH/NF与Ti-NiCo-LDH/NF的红外光谱;(g)NiCo-LDH/NF与Ti-NiCo-LDH/NF的接触角测试

2. 电子结构表征

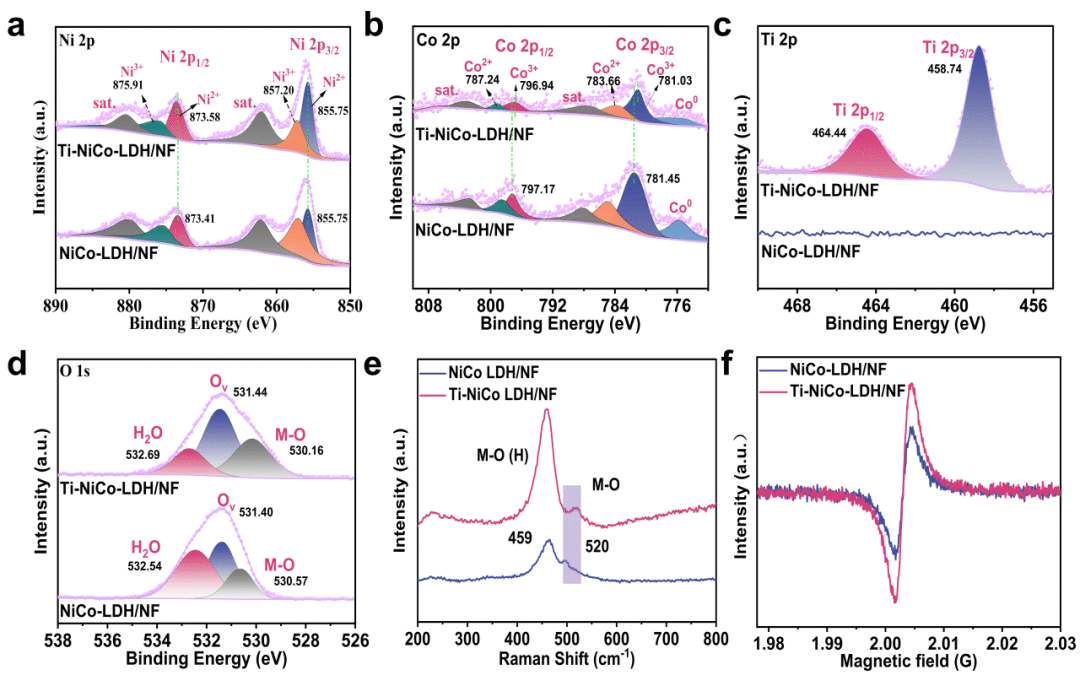

Ti-NiCo-LDH/N中Ov的峰面积占比较高,且在g=2.003处显示出更强的信号峰,表明钛掺杂有效提升了氧空位浓度。同时,Ti-NiCo-LDH/NF的晶格氧含量(33.4%)远高于NiCo-LDH/NF(17.6%),说明了M-O-Ti键的成功构建促进了晶格氧的增加。

图2. NiCo-LDH/NF与Ti-NiCo-LDH/NF的化学态与电子结构表征 (a)Ni 2p,(b)Co 2p,(c)Ti 3d,(d)O 1s,(e)拉曼光谱,(f)电子顺磁共振(EPR)谱

3. 催化性能

在1.0 M KOH溶液中,采用标准三电极体系对NiCo-LDH/NF和Ti-NiCo-LDH/NF进行电化学性能测试。Ti-NiCo-LDH在50 mA cm⁻²电流密度下仅需319 mV过电位,显著低于NiCo-LDH(391 mV @50 mA cm⁻²)。即使在高电流密度(100 mA cm⁻²)下,NiCo-LDH的过电位为429 mV,而Ti-NiCo-LDH仅需353 mV。在双电极体系中,仅需1.60 V电压即可驱动10 mA cm⁻²的电流密度,并在150小时多电流阶梯测试中表现稳定。此外,采用商用硅太阳能电池(氙灯模拟太阳光)构建了光催化水分解系统,太阳能氢能(STH)转换效率可达19.1%。

图3. NiCo-LDH/NF与Ti-NiCo-LDH/NF的OER性能(a)LSV曲线,(b)塔菲尔斜率,(c)电化学阻抗谱,(d)双电层电容(Cdl)曲线,(e)ECSA归一化后的极化曲线,(f)周转频率(TOFs),(g)雷达图,(h)OER反应的i-t测试,(i)Ti-NiCo-LDH/NF双电极在1 M KOH中整体水分解的LSV曲线,(j)太阳能-氢能(STH)转化效率,(k)光驱动水分解的光学照片,(l)整体水分解的i-t测试

4. 机理探究

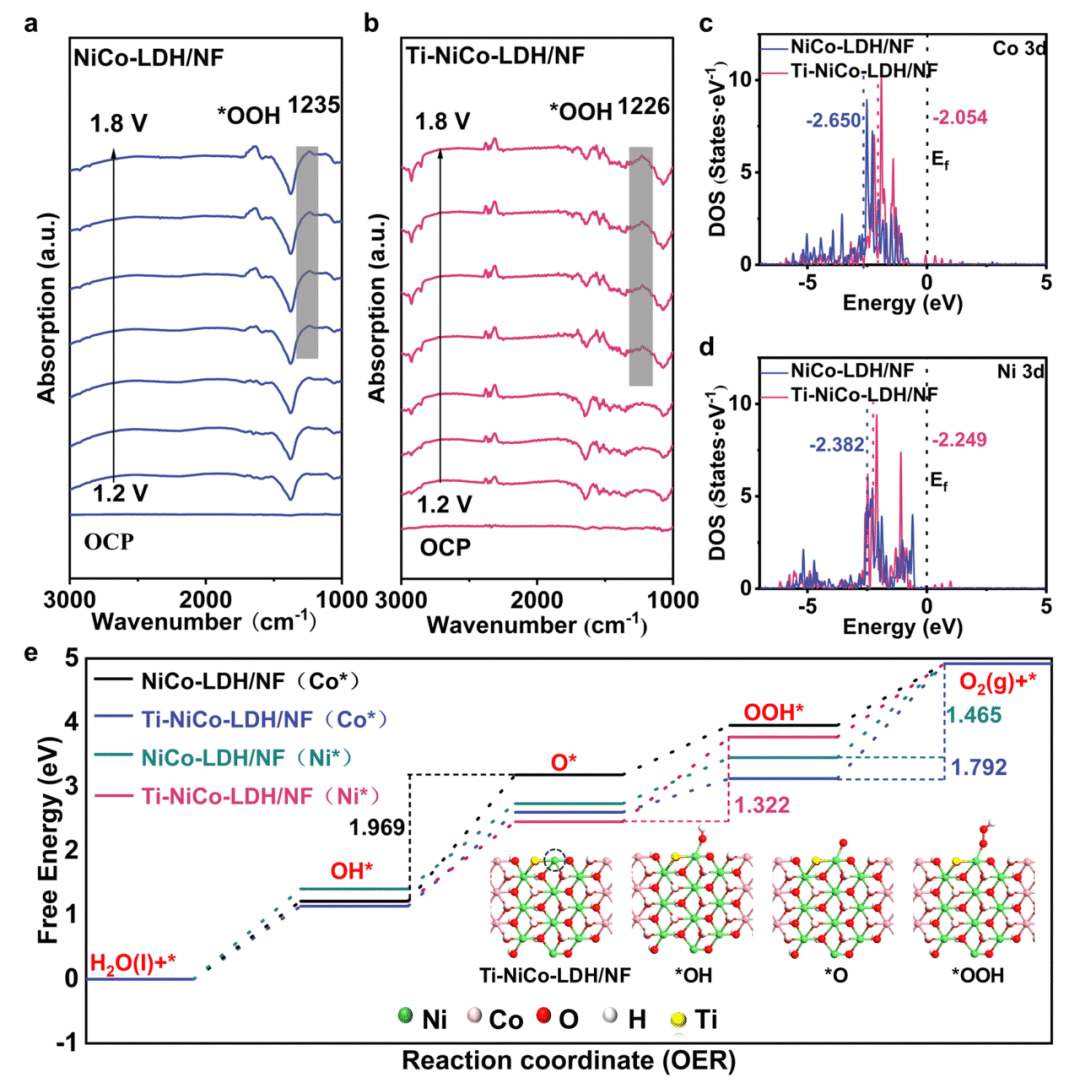

采用原位红外光谱在开路电位(OCP)至1.8 V电位范围内进行测试。随着电位的升高(相对于RHE),能带≈1230 cm-1为表面吸附超氧化物(*OOH)的O-O拉伸模式,说明两种催化剂的OER过程都遵循AEM机理。通过DFT计算发现,两种催化剂OER过程更有利于在Ni位点进行,钛的引入可以改变镍的电子结构,增强了OER过程中含氧中间产物的吸附,降低了RDS所需的能量,从而促进了OER反应动力学。

图4. 原位红外光谱表征(a)NiCo-LDH/NF,(b)Ti-NiCo-LDH/NF,(c,d)NiCo-LDH/NF与Ti-NiCo-LDH/NF的态密度(DOS)图,(e)AEM路径的OER自由能图及Ti-NiCo-LDH/NF镍位点中间体优化构型(插图)

总结与展望

报道了一种在室温下通过TiCl₄快速修饰NiCo-LDH电催化剂的简易策略,并深入探究了Ti-NiCo-LDH的OER催化机制。M-O-Ti(M=Ni, Co)化学键诱导了晶格畸变,产生了更多氧空位,优化了Ni的电子结构,促进了反应中间体的吸附与解离,提升了材料亲水性,加速了电解质扩散与气泡脱附。该催化剂在碱性电解液中展现出优异的OER活性和稳定性,仅需1.60 V电压即可驱动整体水分解。该策略为快速构建M-O-Ti化学键并增强OER性能提供了新思路。

撰稿:原文作者

排版:ICM编辑部

文章信息

J. Xie, J. Du, P. Chen, G. Wang, J. Zhang, X. Yang, A. Kong and F. Yu, A facile route of Ti decoration for modulating M–O–Ti (M = Ni, Co) and oxygen vacancies on NiCo-LDH electrocatalysts for efficient oxygen evolution reaction, Ind. Chem. Mater., 2025, DOI: 10.1039/D5IM00007F.

作者简介

通讯作者

于锋,博士,教授,博士生导师,石河子大学化学化工学院副院长。2010年获中国科学院理化所博士学位,先后在NTU和A*STAR做博士后研究工作。先后入选兵团英才、天山英才、兵团中青年领军人才、全球2%顶尖科学家榜单等,担任兵团创新团队负责人。针对含碳含氮小分子的去除与加氢资源化利用等问题,提出了CO2高温捕集与低温催化转化技术,揭示了NO低温催化转化机制,发展了绿电制H2和合成NH3新方法,提出了“N1 Chemistry(氮一化学)”新理念,为固定源烟气的处理与资源化提供了有力支撑。主持了国家863计划子任务、国家自然科学基金等各类项目10余项,在ACB、JC、ACS Cat.等期刊发表SCI论文等200余篇,他引8000余次,H因子52。兼任《化工进展》编委、中国感光学会青年理事、北京市国际科技合作基地特聘专家等。荣获了兵团科技进步奖一等奖(1项)和二等奖(2项)、中国发明协会发明创业奖创新奖二等奖、侯德榜化工科学技术奖青年奖等奖励荣誉。

通讯作者

杨晓东,博士,副教授,硕士生导师,第八师石河子市高层次人才,石河子大学理学院教师。2020年获南京大学博士学位,入选石河子大学拔尖人才。针对目前钙钛矿材料界面势垒高、电子传输受限的问题,首次提出并验证了III-V族材料与卤化物钙钛矿界面中的负电子亲和势效应,揭示了真空能级与材料本征能级协同光吸收的新机制。主持青年科学基金等各类项目5项,在JMCA, JCIS, JMST等期刊发表SCI论文等65篇,其中第一/通讯作者论文30篇。任中国新材料学术中心专家智库会员。荣获了兵团科技进步奖二等奖等奖励荣誉。

通讯作者

孔爱群,博士,副教授,石河子大学化学化工学院材料系教师。围绕国家重大战略需求,实现国家“双碳”目标,致力于可再生能源发电耦合电解水制绿氢研究,在大电流电解水催化电极的研发、电解槽系统的过程强化等方面取得一些进展。作为第一/通讯作者已在Appl. Catal. B Environ、Chem. Eng. J.、J. Clean. Prod.、Appl. Surf. Sci. 等学术期刊发表14篇论文,申请发明专利7件,授权2件;先后主持了天池英才青年博士项目、石河子大学高层次人才项目,参与国家基金重大项目、国家重点研发专项、兵团科技计划项目等。

第一作者

谢静,石河子大学化学工程与技术专业博士研究生(硕博连读),主要研究方向为电解水制氢与甲醇氧化(MOR)催化剂设计及机理研究。针对传统贵金属催化剂成本高、稳定性差等的问题,聚焦改性富羟基化合物材料提升析氧反应(OER)和甲醇氧化反应的催化活性。

ICM相关文章

1. 探索高效绿色氢能:基于氮化钛纳米阵列的双面有序化膜电极

Development of double-side ordered membrane electrode assembly based on titanium nitride nanoarrays, https://doi.org/10.1039/D4IM00008K

Designing active and stable Ir-based catalysts for the acidic oxygen evolution reaction,https://doi.org/10.1039/D3IM00070B

3. ICM第4期图文目录 | Volume 1 Issue 4

👇点击图片查看整期详解👇

▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im001004&type=current&issnprint=2755-2608

4. ICM第3期图文目录 | Volume 1 Issue 3

👇点击图片查看整期详解👇

▶▷ https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/im#!issueid=im001003&type=current&issnprint=2755-2608

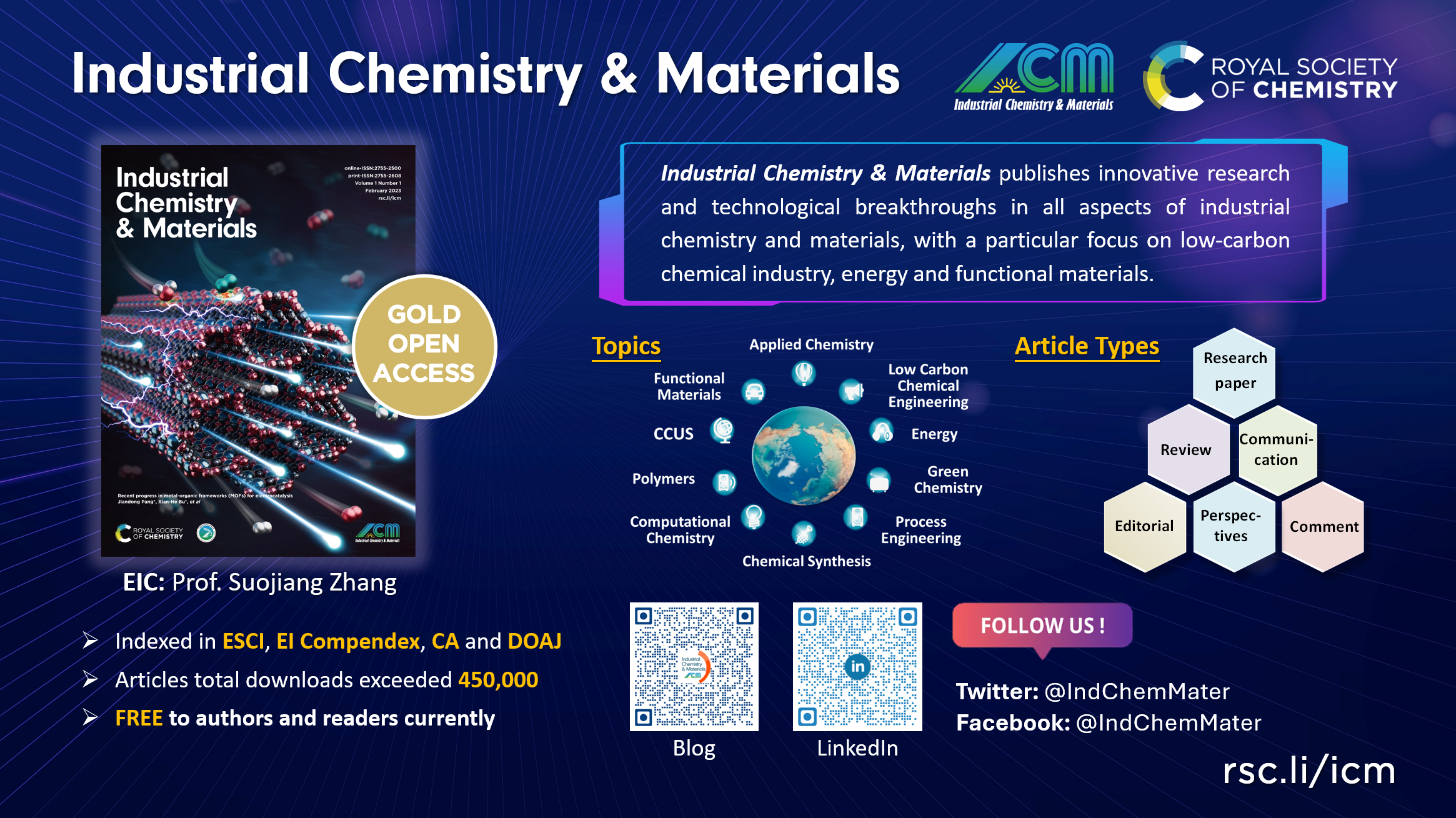

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、美国化学文摘(CA)、DOAJ、Google Scholar检索,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目,是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

https://wap.sciencenet.cn/blog-3388879-1483225.html

上一篇:ICM热文速递!2025第一季度下载量TOP 10

下一篇:第七届离子液体与绿色过程大会通知(第三轮)