博文

周易科普07-“殷”字非“商”-易学81

||

商朝又称殷朝,《诗经》中有“自彼殷商”、“殷商之旅”,可见“殷”和“商”同时作为朝代的名称,在春秋以前似乎就如此了。

可是问题来了,“商”是朝代也好,是封建国家也好,怎么可能有两个名字?

如果说在不同的时间段,一个国家有不同的称呼似乎还说得过去。但“殷”、“商”似乎可以并列,那又是为什么呢?

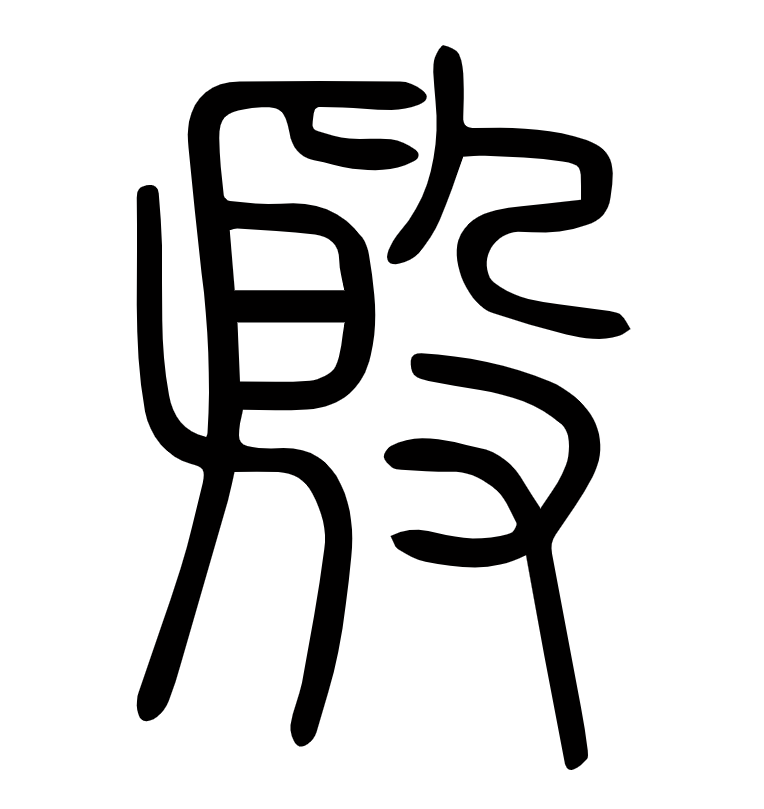

我们来看“殷”字的小篆字形 “殷”字可能为形声字,也可能为会意字。

《说文解字》解释说:殷表示音乐盛大,“㐆”(yǐn)是声旁;“殳”(shū)是形旁[1]。一般而言,声旁表示类似的发音,形旁表示该字的类别或属性。

这就有些奇怪了,“殳”的本义是用棍棒的武器打人,而且是往死了打那种。《说文解字》“(殳)以杸殊人也”[3],“殊”就是断的意思[4],所以“殳”就是把人打得四分五裂。

这就有些奇怪了,“殳”的本义是用棍棒的武器打人,而且是往死了打那种。《说文解字》“(殳)以杸殊人也”[3],“殊”就是断的意思[4],所以“殳”就是把人打得四分五裂。

如果“殷”是形声字,为何用“殳”这么暴力的部件作形旁?是商朝人形容本族很暴力吗,哪有这么说自己的?

还有一种可能性,“殷”字不是形声字,可能为会意字。“㐆”也是会意字,表示反身,该字本义为回归[5]。《说文解字》说“歸也。从反身”,徐鍇【注】曰:“古人所谓反身修道。故曰㱕也”,也就是说,做错了事,要反身改正,回归正道。

“㐆”和“殳”的结合,不就会意暗示着某人做错了事,所以拿棍棒打他(武力讨伐),让他改正吗?

这种会意非常形象,只要了解了“㐆”和“殳”的本义,稍加联想,就会明白。巧合的是,依据我们对历史常识的了解,这个意思和“武王伐纣”的历史非常相近。

《史记·周本纪》记载:武王听说商王纣(受)“昏乱暴虐”,杀了儿子“比干”,囚禁了叔父“箕子”,于是对诸侯说“商纣王有罪,我们必须用讨伐的方式来约束他(纠正他的行为)”,而且作了《太誓》(即《尚书·周书·泰誓》)来表达自己的想法,“今殷王纣乃用其妇人之言,自绝于天,毁坏其三正,离逖其王父母弟,乃断弃其先祖之乐,乃为淫声,用变乱正声,怡说妇人。故今予发维共行天罚。勉哉夫子,不可再,不可三”。意思是:你纣王只听妇人的话,不听上天的话;远离叔父和亲弟弟;而且不使用先祖的音乐,用那些淫辞滥调来取悦妇人,所以我(武王发)和上天一起来惩罚你,告诉你不能再这样了[6]。

这里说句题外话:《史记》的记载和《尚书·泰誓》存在区别。《尚书·泰誓》对商王受的批评空洞且夸大,类乎于诅咒;《史记》的记载明确而具体,符合人的现实体验。很有可能《尚书》中大部分章节是春秋战国时期儒家学者杜撰或修改过的(在此不做证明),而《史记》的来源可能有更多的古代资料依据,没有太偏向于儒家的解释。从这个角度,尽管《尚书》被认为是春秋之前的古代典籍,但我个人认为《史记》更为可信。

讨伐商,是为了让商王纣(受)改正行为,这是周武王的理由,和“殷”字的会意紧密贴合。所以“殷”字的本义很可能就是:用武力使人(商王纣)改正错误,而且该字很可能是武王之后才造出来的(也可能是假借过来的)。否则该字就表达这个意思,又与历史事件重合,哪有这么巧的事!

诠释历史要使用个人经验、逻辑和常识。上述观点作为假说,来自于个人经验。

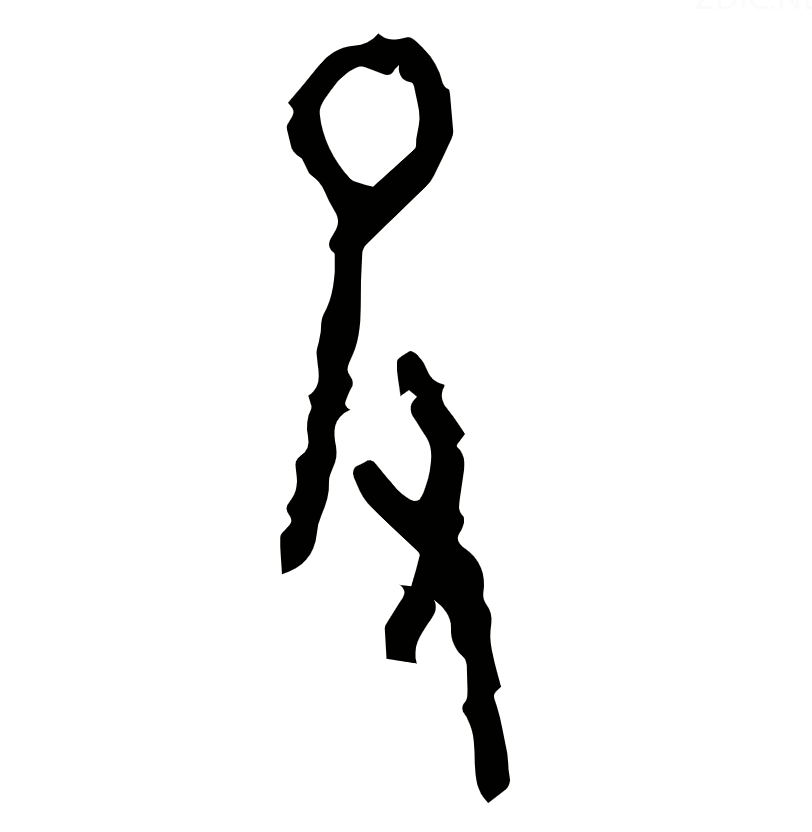

假说需要验证。如果在殷墟甲骨或周原甲骨中发现了“殷”字,那就证明“殷”字并非武王伐商后造出来的。羅振玉是甲骨大家,他没有在殷墟甲骨中发现“殷”字[7],认为“商”人自称“商”而非“殷”,王国维赞同他的观点。但他没发现不见得没有,在甲骨文合集15733中,有类似于“殷”的字,如图:

据说这样的例子有5例,一说2例(另外一例为《合集》17979)。我不是甲骨文专业的学者,没有仔细考证,无法判断该字是否确定为“殷”字,望专家告知。也许该字形早就有,后被假借为商国的名字,也未尝可知。

考古发现的铭文,如利簋、何尊等,表明在西周初期,商朝仍然被称作“商”。直到西周中期,周朝才普遍开始使用“殷”来指代商朝。郭沫若认为“殷”是周人对“商”的蔑称,这个判断非常有道理,但是需要修改一下:也许“殷”的字形才是对“商”的蔑称,而“yīn”这个发音不一定是蔑称,可能就是一直以来周人对商族的称呼,而且这个称呼有可能是褒义的。

在周原甲骨文中,用“衣”来称呼商族。我不知道“衣”的古音为何?但其现代音和“yīn”非常类似[8]。很有可能,周族一直称呼“商”为和“yīn”类似的发音,只不过在西周之后,才使用了“殷”字。

周人对“商”的称呼可不仅有“殷”和“衣”两个证据,还有一个字“夷”,这个字的解析会给我们带来更加有意思的结论,我们下次博文进行解说。

注释:

[1].《说文解字》“(殷)作樂之盛稱殷。从㐆从殳。《易》曰:殷薦之上帝。於身切文二”

[2].《说文解字注》”(殷)作樂之盛偁殷。此殷之本義也。如易豫象傳是。引伸之爲凡盛之偁。又引伸之爲大也。又引伸之爲衆也。又引伸之爲正也、中也。从㐆殳。依廣韵訂。樂者、樂其所自成。故从㐆。殳者、干戚之類。所以舞也。不入殳部者、義主於㐆也。於身切。古音十三部。廣韵於斤切是也。易曰。殷薦之上帝。豫象傳曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖𦒱。鄭注。王者功成作樂。以文得之者作籥舞。以武得之者作萬舞。各充其德而爲制。祀天地以配祖𦒱者。使與天同饗其功也“。

[3].《说文解字》“(殳)以杸殊人也。《禮》:殳以積竹,八觚,長丈二尺,建於兵車,車旅賁以先驅。从又几聲。凡殳之屬皆从殳。市朱切”

[4].《说文解字注》”(殳)㠯杖殊人也。杖,各本作杸,依太平御覽正。云杖者,殳用積竹無刃,毛傳殳長丈二而無刃是也。殊,斷也。以杖殊人者,謂以杖隔遠之。釋名:殳,殊也。有所撞挃於車上使殊離也。殳、殊同音,故謂之殳,猶以近窮遠謂之弓也”。

[5].《说文解字》“(㐆)歸也。从反身。凡㐆之屬皆从㐆。於機切〖注〗徐鍇曰:“古人所谓反身修道。故曰㱕也”。

[6].《史记·周本纪》“居二年,闻纣昏乱暴虐滋甚,杀王子比干,囚箕子。太师疵、少师强抱其乐器而奔周。于是武王遍告诸侯曰:“殷有重罪,不可以不毕伐。”乃遵文王,遂率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣。十一年十二月戊午,师毕渡盟津,诸侯咸会。曰:“孳孳无怠!”武王乃作太誓,告于众庶:“今殷王纣乃用其妇人之言,自绝于天,毁坏其三正,离逖其王父母弟,乃断弃其先祖之乐,乃为淫声,用变乱正声,怡说妇人。故今予发维共行天罚。勉哉夫子,不可再,不可三!” “二月甲子昧爽,武王朝至于商郊牧野,乃誓。武王左杖黄钺,右秉白旄,以麾。曰:“远矣西土之人!”武王曰:“嗟!我有国冢君,司徒、司马、司空,亚旅、师氏,千夫长、百夫长,及庸、蜀、羌、髳、微、纑、彭、濮人,称尔戈,比尔干,立尔矛,予其誓。”王曰:“古人有言‘牝鸡无晨。牝鸡之晨,惟家之索’。今殷王纣维妇人言是用,自弃其先祖肆祀不答,昏弃其家国,遗其王父母弟不用,乃维四方之多罪逋逃是崇是长,是信是使,俾暴虐于百姓,以奸轨于商国。今予发维共行天之罚。今日之事,不过六步七步,乃止齐焉,夫子勉哉!不过于四伐五伐六伐七伐,乃止齐焉,勉哉夫子!尚桓桓,如虎如罴,如豺如离,于商郊,不御克奔,以役西土,勉哉夫子!尔所不勉,其于尔身有戮。”誓已,诸侯兵会者车四千乘,陈师牧野”。

[7].羅振玉,《增訂殷虛書契考釋》“史稱盤庚以後商改稱殷,而 搜卜辭,既不見殷字,又屢言入商,田游所至曰往曰出,商獨言入,可知文丁、帝乙之世,國尚號商”。

[8].《中庸》“壹戎衣而有天下”,郑康成【注】“衣读如殷,齐人言殷声如衣”

https://wap.sciencenet.cn/blog-3303836-1485189.html

上一篇:周易科普06-商朝末期的政治形态-易学80

下一篇:周易科普08-奇怪的“夷”族-易学82