博文

[转载]Nature Communications||(IF=15.7分) 单分子纳米农药实现害虫绿色防控

||

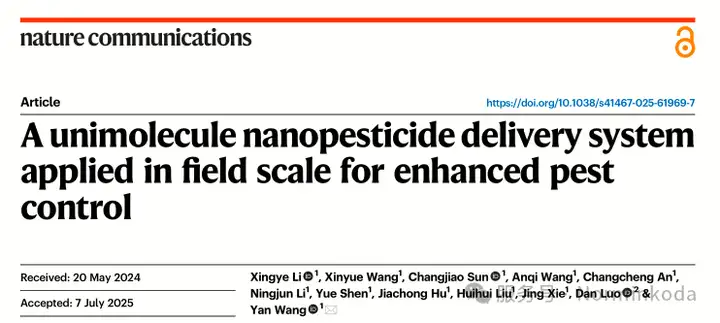

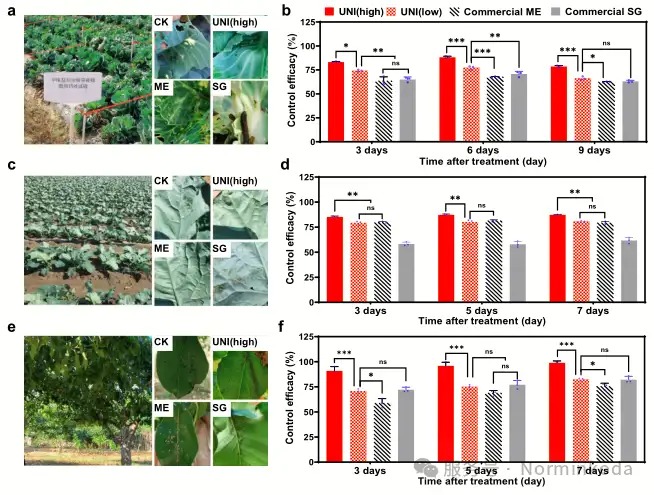

本研究开发了一种基于离子液体的单分子纳米农药(UNI)递送系统,通过水基工艺成功制备了平均直径约3nm的单分子纳米农药制剂。该系统采用胆碱十二烷基硫酸盐(CDS)作为载体,利用密度泛函理论(DFT)计算指导,将传统农药如甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(EMB)转化为单分子状态。实验证实,UNI系统显著增强了农药的细胞摄取能力(提高2.1倍)、昆虫表皮渗透性(提高4.1倍)和叶片角质层穿透深度(达8μm)。田间试验表明,UNI系统对斜纹夜蛾、甘蓝蚜和中国梨木虱等多种害虫的防治效果显著优于商业制剂,即使在用量减少50%的情况下仍能保持同等防效。安全性评估显示,该系统仅使用FDA公认安全的工业级原料,对非靶标生物(斑马鱼、蜜蜂、蚯蚓)的毒性低于商业制剂,且植物生长不受影响。该研究为农药减量增效提供了一种水基、低成本且易于工业化生产的解决方案,在促进可持续农业发展方面具有重要应用前景。

1题目

文章题目:A unimolecule nanopesticide delivery system applied in field scale for enhanced pest control

发文单位:中国农业科学院植物保护研究所、南京农业大学、上海交通大学

2杂志

Nature Communications;IF=15.7分

3链接

Li, X., Wang, X., Sun, C. et al. A unimolecule nanopesticide delivery system applied in field scale for enhanced pest control. Nat Commun 16, 6809 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-61969-7

4检测指标

Norminkoda提供了SOD,POD,MDA,叶绿素、脯氨酸,可溶性蛋白,总酚检测;农残甲维盐靶向检测

5主要内容

5.1. 技术原理与设计

研究团队开发了一种基于离子液体的单分子纳米农药(UNI)递送系统,其核心创新在于:

材料选择:使用胆碱十二烷基硫酸盐(CDS)作为载体,该离子液体具有弱离子相互作用和优异的透皮递送能力

尺寸控制:通过精确调控农药与CDS的质量比(1:5),实现了约3nm的单分子分散状态

制备工艺:完全水基的一步混合过程,避免了有机溶剂的使用

5.2. 关键性能验证

研究通过多尺度、多方法验证了UNI系统的优越性能:

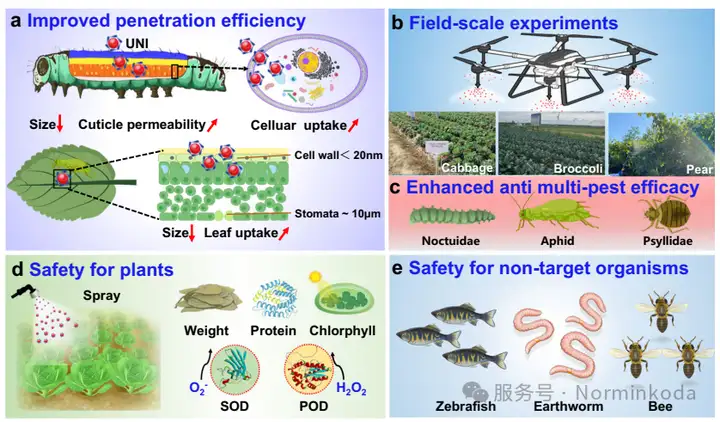

表征分析:

TEM和DLS证实UNI-EMB(单分子纳米农药)平均粒径为3.0±0.5nm

SAXS(小角X射线散射)进一步确认单分子状态

NOESY(核欧沃豪斯效应光谱)显示EMB与CDS之间存在强空间相互作用

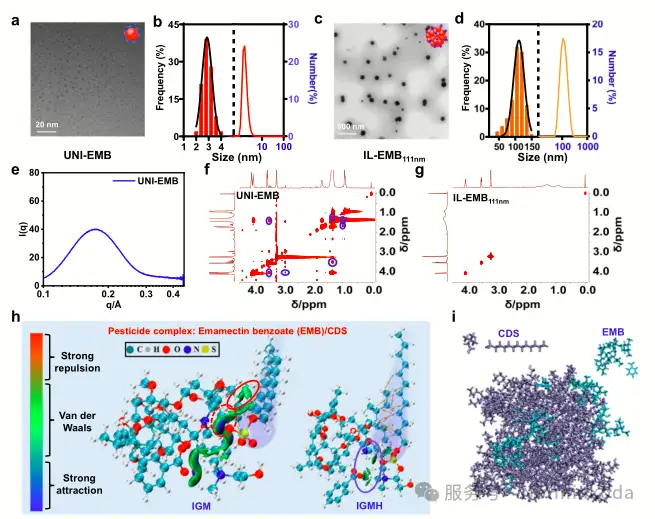

渗透性能:

昆虫表皮渗透:UNI-EMB的内皮层荧光强度是传统制剂的4.1倍

叶片渗透:UNI-EMB在梨叶中的渗透深度达8μm,是对照组的2-4倍

细胞摄取:High Five细胞中UNI-EMB的荧光强度是传统制剂的2.1倍

生物活性:

对斜纹夜蛾(Spodoptera exigua)的LC50值比商业微乳剂(ME)低2.8倍

100mg/L浓度下,UNI-EMB仅需4小时即可达到50%死亡率,而传统制剂需要24小时

5.3. 田间应用效果

研究在海南、北京和河北等地进行了大规模田间试验,结果显示:

防治效果提升:

对斜纹夜蛾的防治效果显著高于商业对照(ME和SG)

对甘蓝蚜(Brevicoryne brassicae)和中国梨木虱(Psylla chinensis)同样表现出优越防效

用量减少:

即使将UNI-EMB浓度降低50%,仍能达到与商业全剂量制剂相当的防效

5.4. 安全性与环境评价

研究从多个维度评估了UNI系统的安全性:

植物安全性:

对卷心菜幼苗的生理生化指标(叶绿素含量、SOD活性等)无显著影响

田间应用未见叶片损伤症状

非靶标生物:

对斑马鱼、蚯蚓和蜜蜂的标准化相对毒性(NRT)值高于商业制剂

农药残留量低于商业制剂

环境友好性:

完全水基工艺,不含甲苯、二甲苯等有害有机溶剂

使用FDA GRAS认证的原材料

6总结

本研究的主要创新可归纳为以下五个方面:

尺寸突破:首次实现农药在水基体系中的单分子级(~3nm)分散,突破了传统纳米农药的尺寸下限

技术革新:开发了基于离子液体的全新递送系统,完全避免有机溶剂使用

理论指导:通过DFT计算理性设计制剂配方,实现从经验探索到理论预测的转变

评价体系:建立包含NRT指数的多维度安全评价方法

田间验证:在真实农业环境中证实技术的可行性和优越性

这项研究为农药减量增效提供了一种全新的技术路径,将基础研究与应用研究紧密结合,体现了"从实验室到田间"的完整创新链条,对推动绿色农业和可持续发展具有重要意义。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3289971-1496773.html

上一篇:[转载]Genome Biology||(IF=16.3分) 荔枝果实品质遗传基础的基因组与表型综合分析

下一篇:[转载]Plant Physiology and Biochemistry||构树叶脉花青素积累的分子机制

全部作者的其他最新博文

- • [转载]International Journal of Food Properties||理化+代谢分析陈皮不同年份的成分变化

- • [转载]Journal of Genetics and Genomics(1区7.1分)||ZmPRX38提高玉米茎秆强度和产量

- • [转载]Agronomy||外源施用纳米硅和褪黑素改善薏苡幼苗盐害

- • [转载]BMC_Plant_Biology||理化+转录组学+代谢组学揭示藜麦花穗磷胁迫反应的关键基因和核心代谢途径

- • [转载]Plants||OsLEA1b调控水稻高温淀粉生物合成

- • [转载]Plant Biotechnol. J.||WAK106-E2Fa-DPb1-UGT74E2模块等位基因变异调节杨树纤维