博文

[转载]LC-MS/MS检测--邻苯二甲酸酯类7种塑化剂检测

||

邻苯二甲酸酯(Phthalates,PAEs)主要用作聚氯乙烯(PVC)等塑料的增塑剂,以增加其柔韧性和耐久性。由于它们与塑料基质之间不以共价键结合,很容易迁移到环境、食品和人体中,具有内分泌干扰作用,因此其检测和管控至关重要,本次检测涵盖 7种高风险塑化剂,包括:

短链型(DMP、DBP、DMEP)——迁移性强,毒性显著

长链型(DEHP、DHXP)——持久性污染,生物蓄积风险高

支链型(BMPP)——工业替代品,安全性待评估

一、具体物质明细:

邻苯二甲酸二辛酯(DEHP),CAS号117-81-7

邻苯二甲酸二正丁酯(DBP),CAS号84-74-2

邻苯二甲酸二-4-甲基-2-戊基酯(BMPP),CAS号84-63-9

邻苯二甲酸二丙酯(DPRP),CAS号131-16-8

邻苯二甲酸二甲酯(DMP),CAS号131-11-3

邻苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP),CAS号117-82-8

邻苯二甲酸二己酯(DHXP),CAS号68515-50-4

Norminkoda可以提供这7个物质一次性检测。

二、结构特点

2.1. 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)

结构特点: 是邻苯二甲酸酯中碳链较长、分子量较大的一种,支链结构。

主要用途: 曾是最广泛使用的塑化剂,约占全球塑化剂产量的半数以上。用于医疗器械(如血袋、输液管)、食品包装、地板、壁纸、电线电缆等。

健康风险:

✅ 内分泌干扰物:典型的抗雄激素物质,影响生殖发育。

✅ 致癌性:被IARC列为2B类可能人类致癌物。

✅ 肝毒性及发育毒性。

监管现状: 全球范围内严格限制,尤其在玩具、儿童用品和食品包装中。

2.2. 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)

结构特点: 短链邻苯二甲酸酯。

主要用途: 不仅用作塑料增塑剂,还广泛用于油漆、油墨、粘合剂、化妆品(如指甲油)的成膜剂和溶剂。

健康风险:

✅ 生殖毒性:对男性生殖系统发育影响尤为显著。

✅ 迁移性强:更易从产品中溶出和迁移。

监管现状: 与DEHP一同被列入全球多国优先管控清单。

2.3. 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)

结构特点: 支链结构。

主要用途: 一种特性增塑剂,用于某些特种塑料和化工产品中。

备注: 其应用和研究相对少于DEHP和DBP,但作为邻苯二甲酸酯家族成员,同样受到关注和检测。

2.4. 邻苯二甲酸二丙酯(DPRP)

结构特点: 短链直烷基酯。

主要用途: 用于纤维素树脂、塑料溶胶和某些专用粘合剂的增塑剂。

健康风险: 具有与其他短链邻苯二甲酸酯类似的潜在健康风险。

2.5. 邻苯二甲酸二甲酯(DMP)

结构特点: 分子量最小、挥发性最强的邻苯二甲酸酯。

主要用途: 主要用作驱虫剂(如驱蚊液)、塑料添加剂以及溶剂。

健康风险: 虽然急性毒性相对较低,但长期暴露仍需关注。

2.6. 邻苯二甲酸二(2-甲氧乙基)酯(DMEP)

结构特点: 烷基链上含醚键,具有极性。

主要用途: 曾用于纤维素树脂(如醋酸纤维素)的增塑剂,以制作薄膜、清漆等。

健康风险: 因其结构特殊,毒理学研究显示其具有特定的毒性效应,已被许多法规列为重点限制物质。

2.7. 邻苯二甲酸二己酯(DHXP)

结构特点: 直链邻苯二甲酸酯(如邻苯二甲酸二正己酯,DNHP)。

主要用途: 作为DEHP等支链邻苯二甲酸酯的替代品之一,用于需要较高环保和安全性能的领域。

备注: 尽管直链邻苯二甲酸酯的毒性被认为低于支链同系物,但它们仍然可能具有内分泌干扰活性,因此同样需要监测。

⚡ 三、检测挑战:为何必须7个物质同时锁定?

这7种因结构相似、精准检测面临巨大挑战。

因其内分泌干扰性和潜在致癌性,已成为全球重点监控污染物。

四、液质联用(LC-MS/MS):精准解析的终极方案

1. 技术突破点

色谱分离:采用C18柱+梯度洗脱,结合离子对试剂,实现四者完全分离。

质谱定性:

一级质谱:精确分子量区分同分异构体。

二级质谱:特征碎片离子确认结构

2. 样本前处理

(1)每100mg生物样品加1.0 mL提取液,充分混匀;

(2)低温超声提取10 min;

(3)12000 rpm离心10 min,取上清用微孔滤膜(0.22 μm pore size)过滤样品,并保存于进样瓶中,用于UPLC-MS/MS分析,全程需要避光条件下进行。

五、数据结果

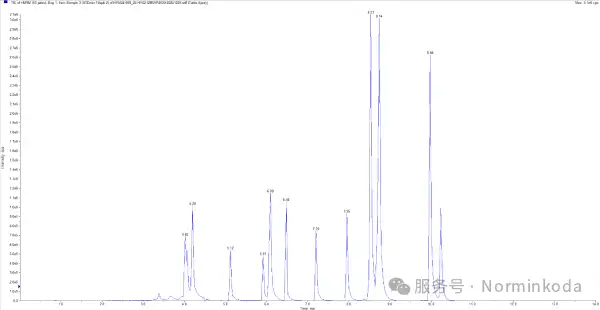

图1 : 标准品总离子流图

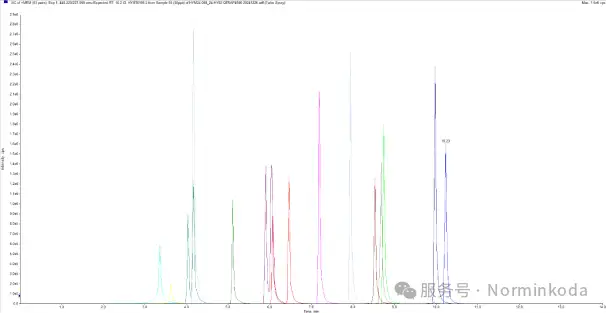

图2 : 标准品MRM多峰图

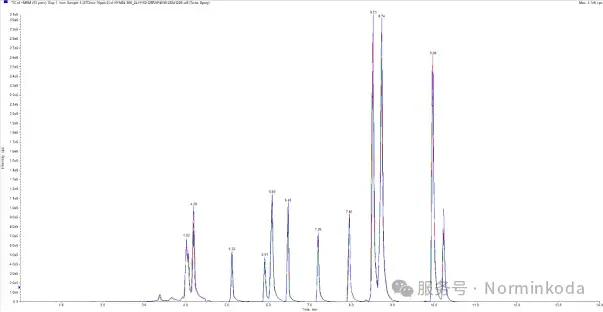

图3 : TIC重叠图

应用场景:

1.食品安全:检测食用油、包装材料迁移量(国标GB 9685-2016限值:DEHP≤1.5 mg/kg)

2.环境监测:水体、土壤中塑化剂污染评估

3.医疗用品:输液管、血袋等DEHP残留筛查

Norminkoda可以提供个性化靶向检测,欢迎关注咨询!

https://wap.sciencenet.cn/blog-3289971-1501148.html

上一篇:[转载]HPLC检测--水溶性维生素B族

下一篇:[转载]PHYTON-INT J EXP BOT||转录组+理化分析天目地黄 黄叶突变体色泽

全部作者的其他最新博文

- • [转载]International Journal of Food Properties||理化+代谢分析陈皮不同年份的成分变化

- • [转载]Journal of Genetics and Genomics(1区7.1分)||ZmPRX38提高玉米茎秆强度和产量

- • [转载]Agronomy||外源施用纳米硅和褪黑素改善薏苡幼苗盐害

- • [转载]BMC_Plant_Biology||理化+转录组学+代谢组学揭示藜麦花穗磷胁迫反应的关键基因和核心代谢途径

- • [转载]Plants||OsLEA1b调控水稻高温淀粉生物合成

- • [转载]Plant Biotechnol. J.||WAK106-E2Fa-DPb1-UGT74E2模块等位基因变异调节杨树纤维