博文

双螺旋与生命之问:沃森的科学征程与人性沉思  精选

精选

|

双螺旋与生命之问:沃森的科学征程与人性沉思

1张鹏 2李侠

(1、2上海交通大学科学史与科学文化研究院)

2025年11月6日,詹姆斯·杜威·沃森(James Dewey Watson,1928-2025)在纽约州辞世,享年97岁。作为DNA双螺旋结构的共同提出者、分子生物学革命的主要奠基人以及人类基因组计划的倡议者,沃森的人生轨迹横跨战后科学体系重建、20世纪后半叶的生物学技术革命和21世纪初基因时代的伦理纷争,堪称现代生命科学发展史上最具标志性的人物之一。沃森的离去,不仅是一位科学家的谢幕,更是一个科学时代的落幕。那个始于追问“基因是什么”、继而破解“基因如何运作”、最终迈向探索“人类怎样掌控基因”的时代,因他的存在而加速整个领域的发展进程,研究愈深困惑也越多,围绕他的争议既多又复杂。

一、DNA双螺旋模型的提出与分子生物学理论体系的形成

1928年,沃森出生于美国芝加哥,本科就读于芝加哥大学动物学系,后在印第安纳大学获得遗传学博士学位。1951年,23岁的沃森放弃哥本哈根的生物化学研究项目,前往剑桥卡文迪许实验室从事博士后工作。在这里他遇到了擅长物理学和X射线晶体学研究的弗朗西斯·克里克(Francis Harry Compton Crick,1916-2004),二人之后的学术合作也更加频繁。沃森带来了遗传学的问题意识,克里克则提供了结构生物学的分析工具。这种跨学科的智慧碰撞,在当时学科壁垒森严的科学界堪称革命性的合作模式。正如《创世纪的第八天:20世纪分子生物学革命》所言,“两种彼此分离的研究学派相遇了,并产生了沸腾的反应。从更广的意义上来说,英国人和美国人相遇了,在将化学引入物理学的层面上,生物学中的具体结构和抽象功能这两种研究方法相遇了。”【1】

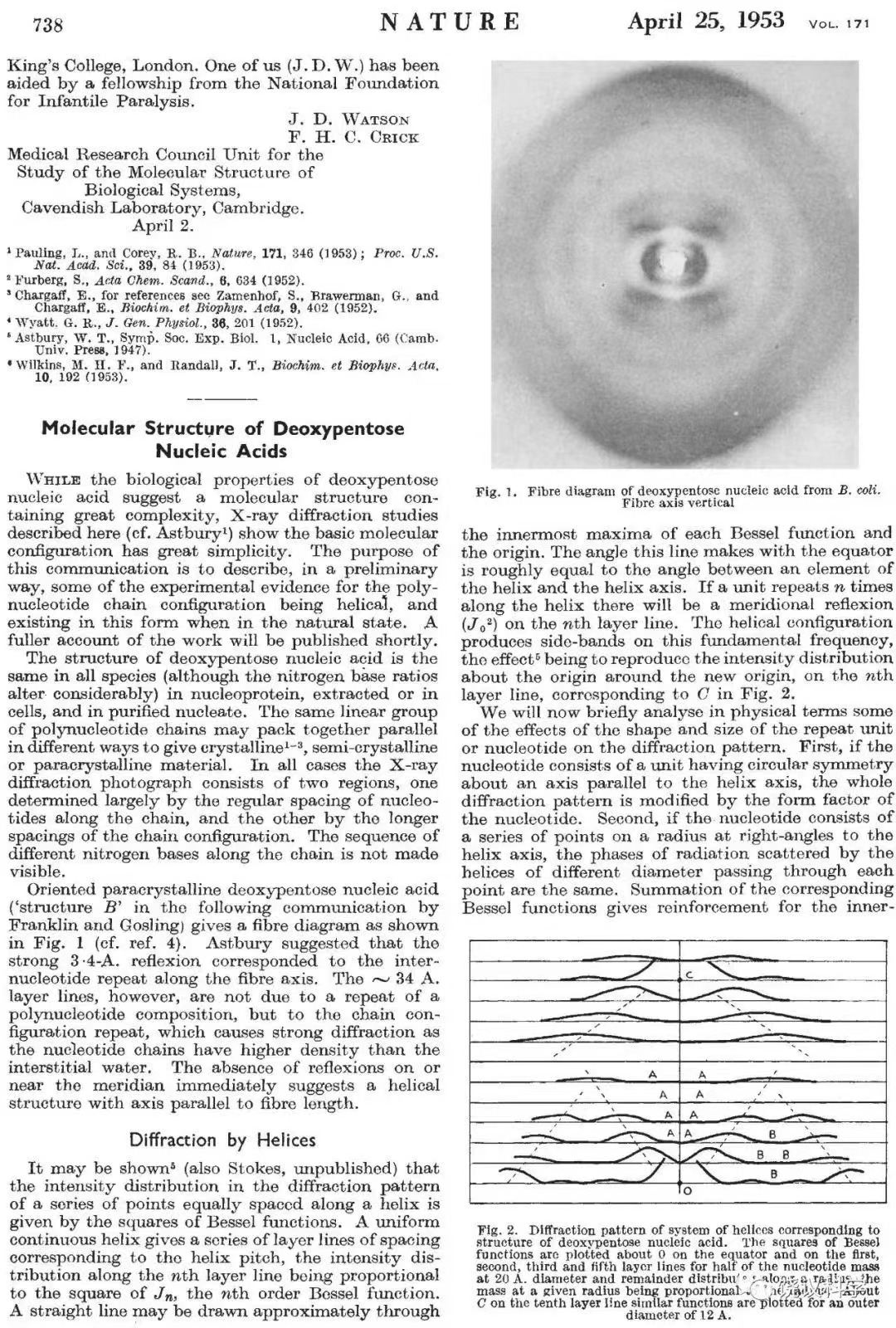

研究的突破并非源自偶然的灵感,而是多条证据链的综合。1952年,伦敦国王学院的罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Elsie Franklin,1920-1958)通过X射线衍射技术,获得了著名的“照片51号”,图像中清晰的十字衍射条纹,无可辩驳地证明了DNA分子具有螺旋结构。她的同事莫里斯·威尔金斯(Maurice Hugh Frederick Wilkins,1916—2004)则提供了关键的密度数据,推算出分子中每条链的核苷酸数量。奥地利生物化学家埃尔文·查戈夫(Erwin Chargaff,1905-2002)发现的“碱基当量规则”(A与T数量相等,G与C数量相等)则像一把钥匙,暗示了碱基配对的可能性。依托这些线索,沃森与克里克通过模型搭建和空间想象,最终构建出DNA双螺旋结构的精确模型。这一模型不仅完美解释了已有的实验数据,还预测了DNA的复制机制,更揭示了遗传信息通过碱基序列传递的原理。

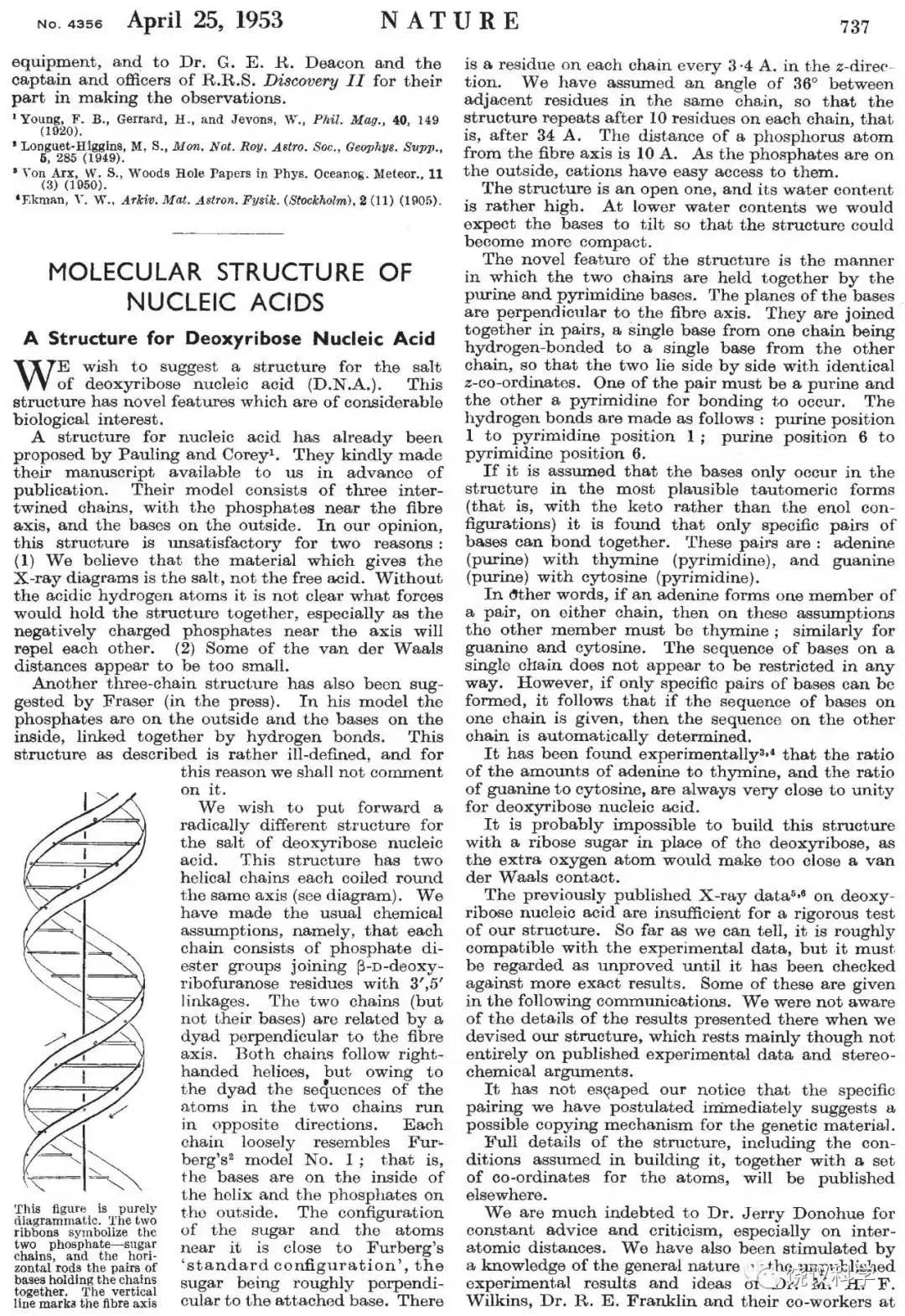

1953年4月25日,《自然》杂志发表了一篇仅千余字的短文《核酸的分子结构——DNA的一种可能结构》,署名作者正是詹姆斯·沃森与弗朗西斯·克里克。这篇看似普通的论文,如一道惊雷划破生物学的夜空,将这门描述性学科推向分子水平的精确科学领域。当时25岁的沃森或许未曾想到,他与克里克在卡文迪许实验室搭建的金属模型,日后会与达尔文进化论、孟德尔遗传定律并列为生物学三大里程碑。

此后的十年,分子生物学如雨后春笋般生长。1958年克里克提出“中心法则”,1961年雅可布和莫诺发现操纵子,1965年遗传密码全部破译。每一步突破,都建立在双螺旋结构的基石之上。1962年,沃森、克里克与威尔金斯因发现核酸分子结构及其对生命物质信息传递的重要性共同获得诺贝尔生理学奖。遗憾的是,为这一发现提供关键数据的富兰克林已于1958年因癌症去世,未能分享这份荣誉。这段历史后来引发了关于科学伦理与性别歧视的深刻讨论,沃森在1968年出版的回忆录《双螺旋:发现DNA结构的故事》中对富兰克林的贡献轻描淡写,不称富兰克林的大名,而呼“罗西”,认为“真正棘手的还是罗西。象她这样一个女权主义者,最好还是另找去处。这样的想法看来是不能避免的。”【2】这种叙述反映了当时科学界对女性研究者的偏见。之后霍华德·马克尔也专门著书对沃森的行为进行了批判:“时隔15年后,诡计多端的沃森狡猾地篡改了历史记录。他的诡计是一本看似在他还是个愣头青的时候就写好的语气刻薄但又令人难以抗拒的回忆录。实际上,这本书是沃森在30多岁担任哈佛大学教授期间,利用几个暑假精心撰写的——1968年的经典畅销书《双螺旋:发现DNA结构的故事》。”【3】

二、冷泉港实验室与科学火种的传递

1968年,40岁的沃森接管了位于纽约长岛的冷泉港实验室。彼时,这座百年机构正深陷困境:年度经费尚不足百万美元,研究领域仍局限于传统经典遗传学范畴,甚至一度濒临关闭。然而,30年后他卸任时,冷泉港已蜕变成为拥有20个研究中心、年度预算超数亿美元的分子生物学重镇。冷泉港实验室的显著发展得益于沃森深刻的科学洞察力与前瞻性战略眼光,他早期就敏锐预判到分子生物学将成为未来生命科学研究的核心领域,并将癌症研究、神经科学及基因组学列为推动学科范式转型的关键方向,逐步整合为实验室的核心研究体系。基于这一战略预判,冷泉港实验室当前已确立植物生物学、定量生物学、癌症研究、神经科学及基因组学五大重点研究方向。【4】在任期间,他大刀阔斧地进行改革,关闭低效的经典遗传学实验室,建立分子遗传学、肿瘤生物学等新兴学科;四处游说企业家与慈善家,增加实验室的科研经费;广揽全球顶尖人才,形成以问题为导向,而非以技术为导向的研究文化。

沃森深知科学的进步不仅需要顶尖成果,更需要开放的学术生态。他恢复了冷泉港自19世纪末开始的夏季研讨会传统,将其打造成全球分子生物学家的“精神家园”。每年夏天,来自世界各地的科学家聚集于长岛讨论最前沿的成果。如今,冷泉港的“定量生物学”“基因组学”等会议已成为相关领域的风向标,年轻学者在这里不仅能聆听到诺奖得主的报告,更有机会与同行激烈辩论、碰撞思想。

发展实验室的同时,沃森亦注重知识的传承与普及。早在1965年,他便出版了《基因的分子生物学》第一版。这部著作以清晰的逻辑、生动的语言,将分子遗传学的知识系统化、结构化,迅速取代了传统教材,成为全球高校的标准课本。截至2025年,该书已更新至第七版,累计发行量数百万册。与传统教科书不同,沃森在书中大胆融入最新研究进展,甚至不回避未解决的争议问题,这种知识的呈现方式,培养了几代科研人员的批判性思维能力。

三、推动大型科学计划:人类基因组计划的制度设计者

如果说双螺旋结构的发现与冷泉港实验室的振兴展现了沃森作为科学研究者的天赋,那么1988年他接手人类基因组计划(HGP),则彰显了他作为科学战略家的远见(战略科学家仍有指向不明的疑惑,其多意指科学家对个人职业未来的宏观筹划,科学战略家则更多指涉科学家对科学本身的宏观筹划)。1988年,60岁的沃森接受美国国立卫生研究院邀请,出任新成立的国家人类基因组研究中心首任主任,这个决定将他从实验室推向了科学政治的舞台中央。

早在1980年代初,科学界已出现人类基因组测序的设想,但反对声从未停歇。反对者认为耗资数十亿美元测定30亿个碱基对的序列无异于大海捞针,不如将资金投入具体疾病研究。但是沃森却敏锐地意识到只有掌握完整的基因组图谱,才能从根本上理解基因与疾病的关系。在沃森的推动下,计划于1990年正式启动,美、英、法、德、日、中六国科学家共同参与。其中美国负责54%的测序任务,英国25%,日本7%,法国2.8%,德国2.2%,中国1%。2000年6月26日,六国科学家联合宣布人类基因组工作框架图绘制完成,时任美国总统克林顿和英国首相布莱尔特别对中国科学家所做的贡献表示感谢。

沃森留给人类基因组计划最宝贵的遗产,并非测序技术本身,而是开放科学的制度设计。1996年,当私营公司塞莱拉基因(Celera Genomics)宣布将采用“鸟枪法”测序法单独完成基因组图谱,并计划对关键基因申请专利时,沃森予以强烈谴责。他认为基因是人类共同的遗产,专利化将使科学进步沦为商业垄断。在此背景下,他参与建立“百慕大原则”,要求所有测序数据须在24小时内上传至公共数据库GenBank,向全球免费开放。他说服各国资助机构将“禁止基因序列专利”写入合作协议,还开创性地将伦理、法律和社会影响研究(ELSI)纳入计划预算,占总经费的3%。这是人类首次在大型科学计划中,同步思考技术突破可能带来的伦理后果的前瞻性制度设计。

这套开放数据的原则,后来成为全球科学共享的范本。基于GenBank的数据,科学家发现了BRCA1/2基因与乳腺癌、APOE基因与阿尔茨海默病的关联;23andMe等基因检测公司让普通人也能了解自身遗传背景;CRISPR基因编辑技术的突破,也离不开对基因组序列的精准解析。

四、争议与反思:天才的阴影与科学的边界

沃森的晚年充满争议。2007年,他在接受《星期日泰晤士报》专访时称自己对非洲未来持悲观态度,理由是黑人的智力水平可能低于白人。此番带有种族偏见的言论犹如重磅炸弹,在科学界掀起轩然大波。冷泉港实验室迅速撤销了他的名誉主任头衔,多家学术机构也相继取消了对他的讲座邀约。2019年,91岁的沃森在纪录片中重申类似观点,导致冷泉港实验室彻底与其划清界限。这位曾被誉为“DNA之父”的科学巨匠,最终因偏执的种族歧视观点,从科学的神坛上黯然跌落。率真、直言的个性如何在政治正确、真理表达与科学修辞学之间达致一种均衡时至今日仍是一道未解的难题。

沃森的争议为科学界敲响了警钟,科学领域的专业能力与个人的伦理素养未必天然统一。双螺旋结构的发现揭示了生命运行的奥秘,却难以解答生命应当如何被尊重的伦理命题;人类基因组计划阐明了基因与疾病的关联,却无法界定正常与异常之间的伦理边界。科学家作为公众人物,其言论具有远超普通人的影响力,这种影响力需要与责任匹配。

詹姆斯·杜威·沃森虽已离世,但他所开创的分子生物学时代仍在推进,他所传递的科学精神依旧闪耀。这或许就是最好的纪念,让他的成就照亮前路,让他的教训警示未来,让生命科学的探索永远与人性的光辉同行。

参考文献

【1】霍勒斯·贾德森撰,李晓丹译.创世纪的第八天:20世纪分子生物学革命[M].上海:上海科学技术出版社,2005:65.

【2】詹姆斯·杜威·沃森撰,刘望夷译.双螺旋:发现DNA结构的故事[M].北京:科学出版社,1987:10.

【3】霍华德·马克尔撰,李果译.生命的秘密:弗兰克林沃森克里克和DNA双螺旋结构的发现[M].北京:社会科学文献出版社,2024:11-12.

【4】宋彦延,贺天平.沃森在冷泉港实验室的科学管理实践研究[J].自然辩证法研究,2022,38(06):49-54.

作者简介:

张鹏,上海交通大学科学史与科学文化研究院,博士生,研究方向:科学思想史;

李侠,上海交通大学科学史与科学文化研究院,教授,博导,研究方向:科技哲学、科技政策与科学社会学。

【博主跋】这篇小文章是前几日让张鹏写的,昨夜稍作修改校对后,现发在2025-11-19日的《三思派》微信公众号上,也算是对沃森教授的纪念,与李辉博士合作愉快,是为记!今日上、下午两场会,而且还在两个校区,感觉很累,希望以后会议能少一点,否则真是吃不消啊。

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢!

2025-11-19于南方临屏涂鸦

https://wap.sciencenet.cn/blog-829-1510926.html

上一篇:2025年度最后一次博士答辩

下一篇:学术界“过五关斩六将”,“关”在哪里?