博文

丰碑与铁血 ——纪念新华日报1945年10月8日社论《感谢四川人民》发表80周年

||

丰碑与铁血

——纪念新华日报1945年10月8日社论《感谢四川人民》发表80周年

冯永康(生命科学史研究者)

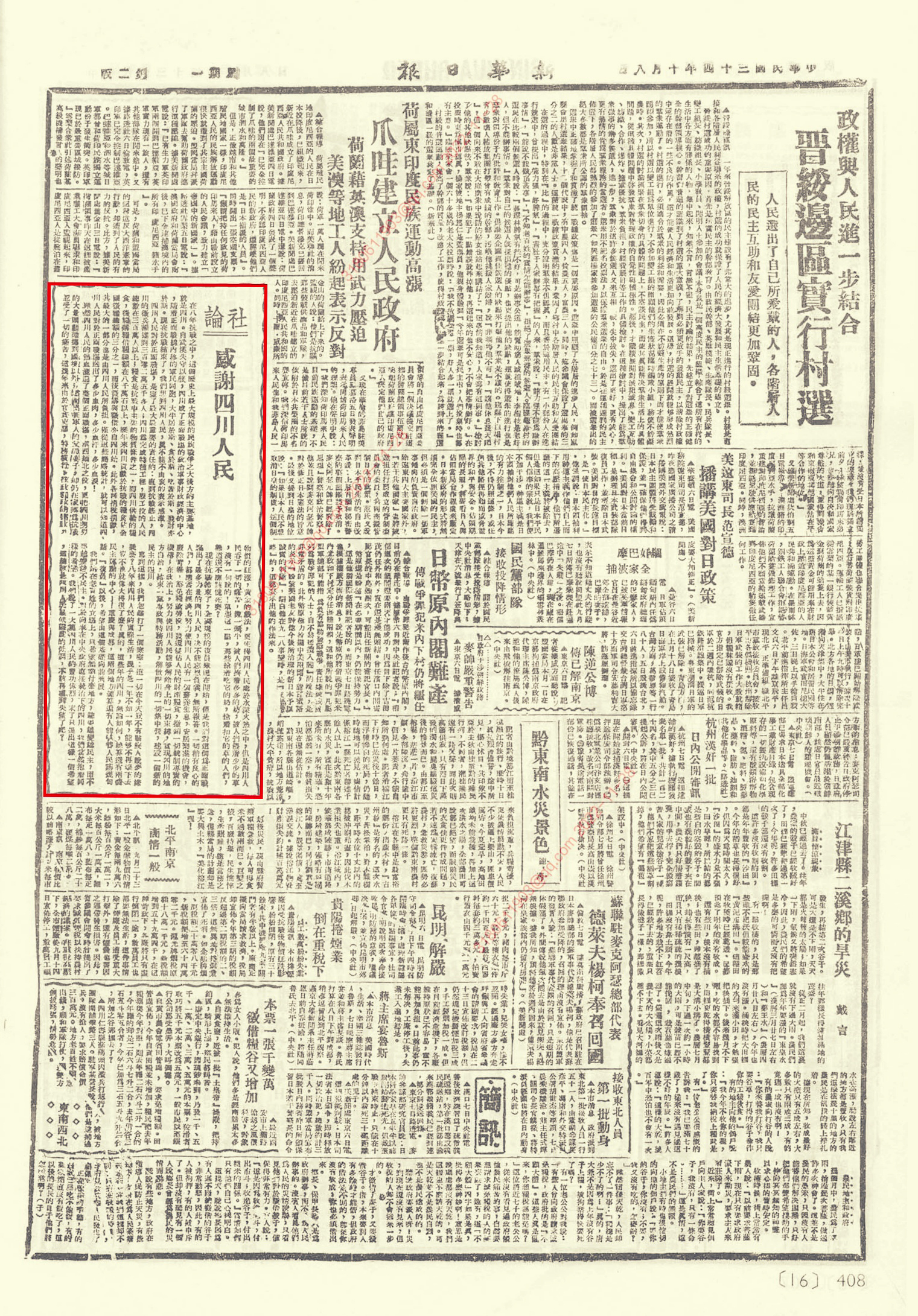

1945年10月8日,在中国人民取得抗日战争全面胜利之际,中国共产党主办的《新华日报》发表了一篇题为《感谢四川人民》的社论,高度评价四川人民在抗战中的巨大牺牲和贡献。该事件发生于重庆(当时《新华日报》的出版地),通过文字形式公开表彰了四川作为抗战大后方的关键作用。

图1 《新华日报》(1945年10月8日)社论:感谢四川人民

感谢四川人民

(1945年10月8日《新华日报》社论 )(摘录)

在八年抗战之中,这个历史上最大规模的民族战争之大后方的主要基地,就是四川。自武汉失守以后,四川成了正面战场的政治军事财政经济的中心,随着正面战线内移的军民同胞,大半居于斯、食于斯、吃苦于斯、发财亦于斯。现在抗战结束了,我们想到四川人民,真不能不由衷地表示感激。

四川人民对于正面战场,是尽了最大最重要的责任的,直到抗战终止,四川的征兵额达到三百零二万五千多人;四川为完成特种工程,服工役的人民总数在三百万人以上;粮食是抗战中主要的物质条件之一,而四川供给的粮食,征粮购粮借粮总额在八千万石以上,历年来四川贡献于抗战的粮食占全国征粮总额的三分之一,而后征借亦自四川始。

此外各种捐税捐献,其最大的一部分也是由四川人民所负担。仅从这些简略统计,就可以知道四川人民对于正面战场送出了多少血肉,多少血汗,多少血泪!

时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,笔者试作小诗一组,致敬那些当年:在前方战场英勇杀敌、为国捐躯的中国军人;在运输线上负重前行、流血流汗的普通百姓;在后方田野躬身劳作、艰辛育种的科学大师!

当硝烟笼罩东南海岸

是您以铁肩扛起破碎河山

三百万双粗砺的手掌

将巴山蜀水铸成钢铁城垣

草鞋踏破剑门险隘

脊梁顶起民族存亡的重担

旌旗猎猎出雄关

壮士一去几时还

父送子 妻别郎

死字旗 迎风展

图2 川军抗日纪念碑

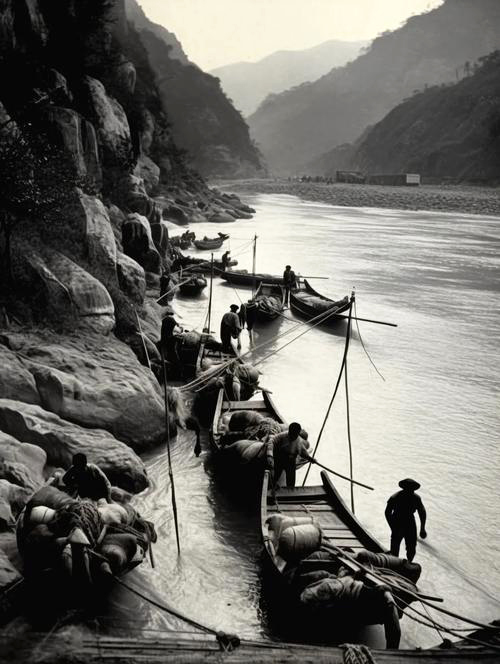

嘉陵江的纤索

深深勒进民族的骨血

川江号子震彻峡江

吼出巴蜀儿女的呐喊

图3 川江纤夫

含泪走出夔门的英魂

纵然倒在异乡山间

望断巴云三千丈

血脉仍奔涌着川人的刚坚

桐油灯下彻夜不眠

实验室灯火映照不倦的容颜

田垄穿梭着清瘦的身影

沃野千里耕耘不厌

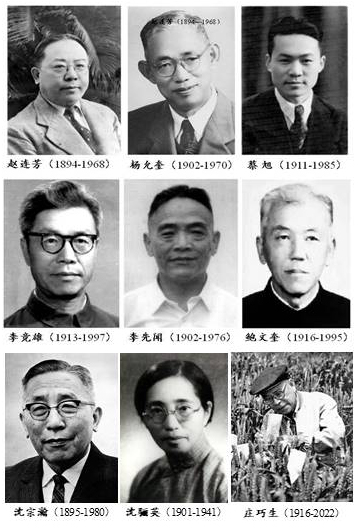

图4 抗战中的遗传育种学家

每粒种子在烽火中孕育

化作哺育民族的食粮

八千万石稻麦出川

托举抗战胜利的曙光

今天 轻抚泛黄的纸页

历史韵律在字里行间流淌

胸中涌起禾浪与枪膛的轰响

“感谢”二字千钧重量

每个字都是血火铸就的铿锵

每行墨都是岁月深情的咏唱

每株禾穗挺立着不朽丰碑

每寸山河都传承着永恒的华章

(注:诗中“三百万”指抗战时期川军出征人数,“八千万石”指四川供给抗战的粮食总量;“死字旗”出自1937年秋,四川学生王建堂投笔从戎,在出川抗战之际,年迈父亲托人交给他一面写有“死”字的旗帜,鼓励儿子为国捐躯,奋勇杀敌。)

(2025年9月15日)

https://wap.sciencenet.cn/blog-294644-1502036.html

上一篇:同力共苦甘,潜心育粟禾 ——李先闻及其弟子李竞雄和鲍文奎 在抗战时期的四川农业改进所

下一篇:五谷史诗 穗光千年 ——为第八个中国农民丰收节而作