博文

爆炸地震?储集层孔隙流体物理爆炸 - 形成内爆

|

破坏性地震来自于流体物理爆炸,为沉积地层高压孔隙流体快速进入近真空的断裂带,引发内爆。

多年来,地震是断层错断,还是爆炸引起的?争论不断,这是一个严肃的科学问题。

对天然地震,初动后至强震间,一般有一段弱-中等强度的地震波信号,之后才是强震信号。那么这两段信号都是断层错断,弹性回跳(主流);还是流体隐爆所致(流体物理爆炸)?争议来断。

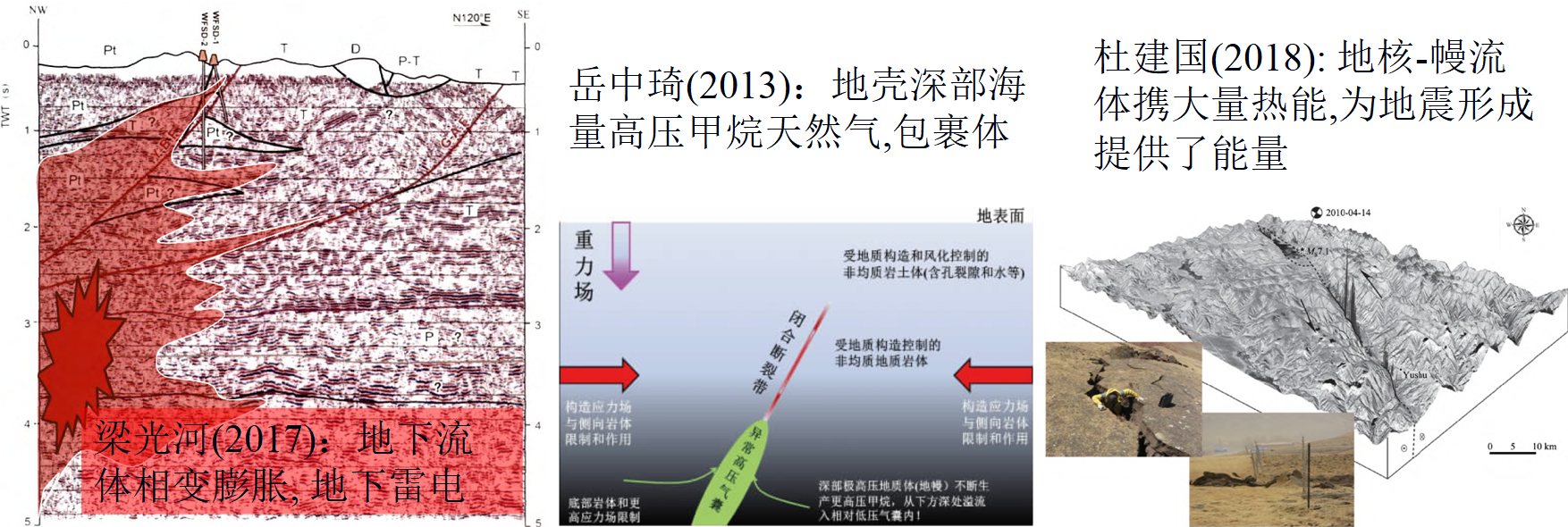

正方坚持主流观点,认为地震释放的巨大能量是断层错断所致;反方则认为,地下爆炸所致,以杜建国、梁光河、岳中琦教授为主,我也赞同隐爆,但称为物理爆炸。反方虽然提出了非主流的思路,但遗憾的是,他们所提出的流体或气体介质或爆炸机理存在一定问题。例如,梁光河(2017)提出,地下流体相变膨胀, 地下雷电是致震原因。如下左图,可以看出,即使存在流体,这种流动是很难完成的。地层的物性参数是孔隙度和渗透性,当数值小时,流动是很难完成的。如泥岩、膏盐可阻档这种流动。岳中琦(2013)提出地壳深部甲烷,但它们的丰度低,很难在断层错断的短时间内大量汇聚。别说分散在各晶格中的结构水,就连分散在页岩中的吸附气,甲烷,在实施压裂后,都要分段压裂,每次压裂只影响100-200米的半径范围的空间,天然气才能处于吸附状态的页岩中跑出来。杜建国(2018)提出更夸张,为地核-幔流体。这和前面的一样,丰度低,有的还是呈化合物形式,如结构水。包括岩浆流体,它们的活动性远低于处于砂岩,泥页岩中的吸附和游离气体、油、和地层水。

在争论时,可能忽略了一个问题,讨论的问题不是一码事儿。主流观点坚持的断层错断,是指初动后至强震间的弱-中等能量信号。相当于1-4级地震,并认为断层错动也可以产生之后的强信号(强震)6级以上的能量。但实际上,主流们又没对强震进行分析,认为强震和前弱震都是“横波”。隐爆观点认为,能量来自于地下爆炸,断层错断的释放的能量不够。但没分清前期弱中震动和强震的区别,甚至提出爆炸为根本原因。

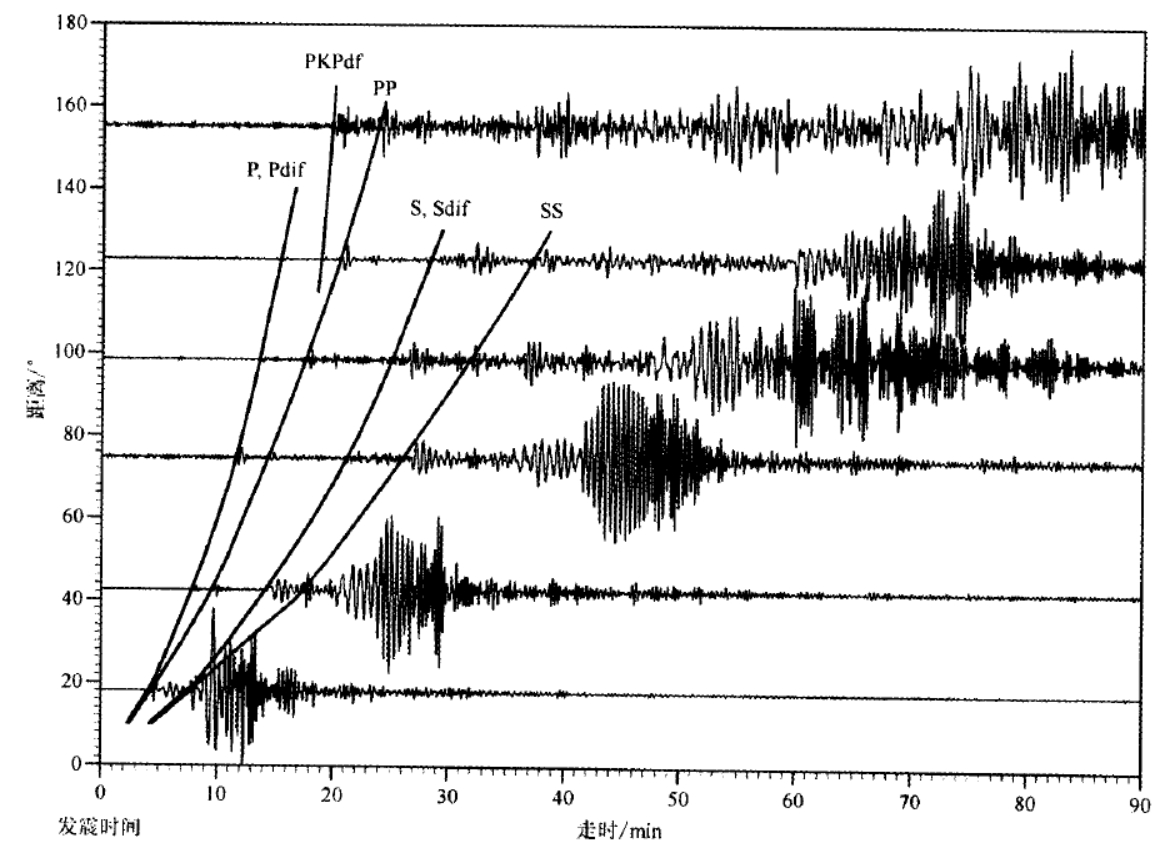

事实上,目前天然地震专家在分析地震或求应力机制解时,所利用的是强震前的弱振幅,下图来自于《新地震观测手册》,地震出版社,2006年,第4页:

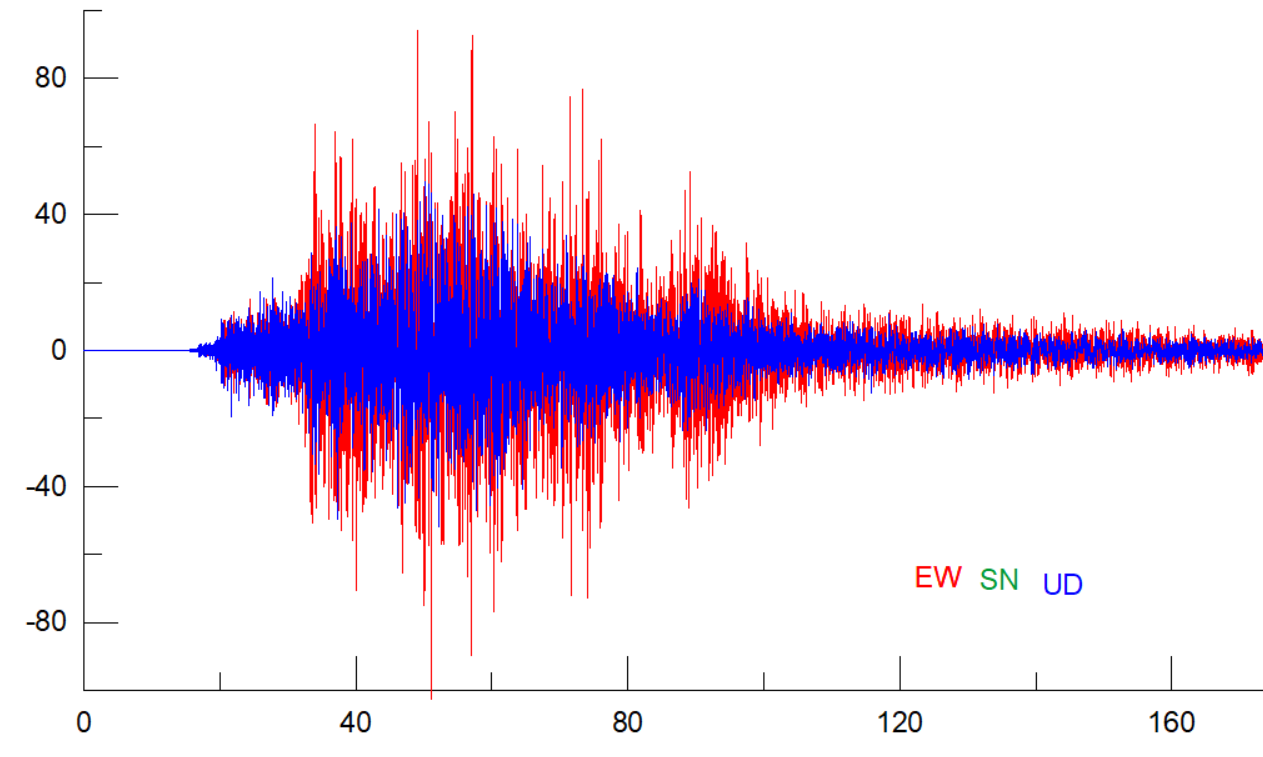

图1 德国CLL台站记录的地震波

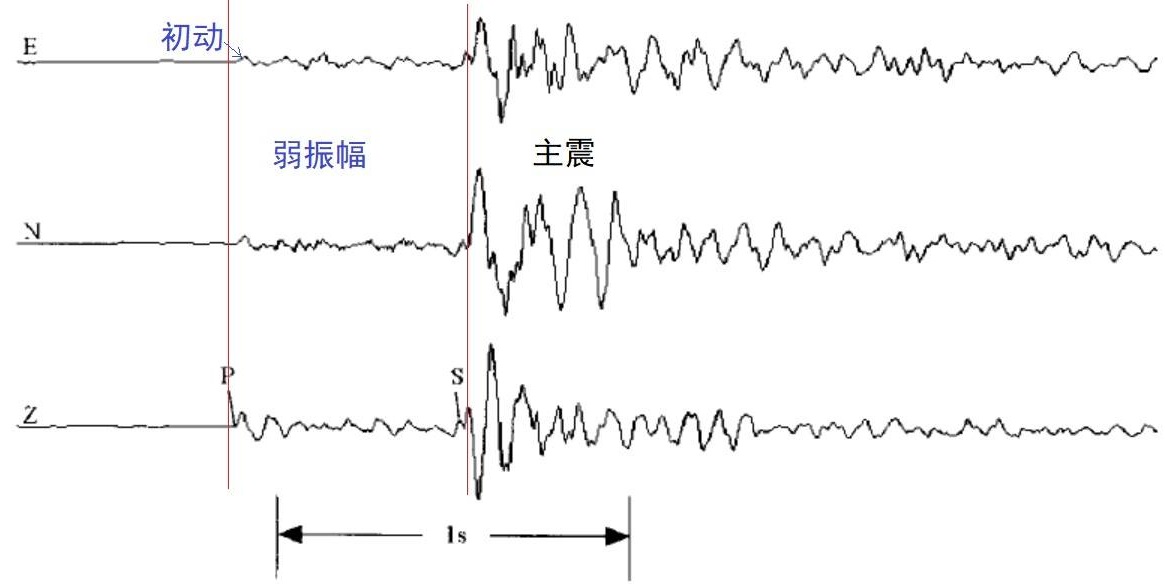

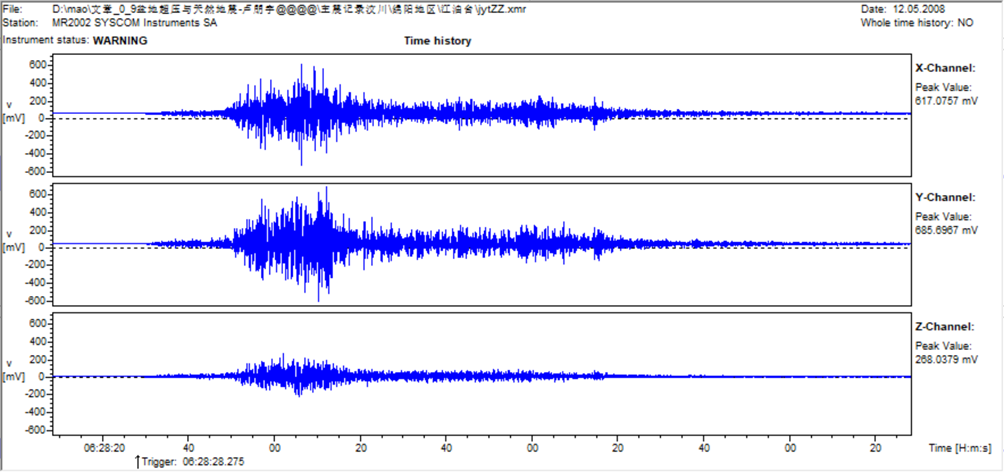

从图上看到,一般利用初动至强震之间(左侧多条实线内)的弱信号来识别各种波形和做分析,求应力机制解。而对右侧的强信号强震,则几乎没有分析。下图是新地震手册的第19页关于印度某地震台站所记录到的三分量波形,从中可以看出,强震前的弱信号分析是比较细致的,强震却无视。

印度Killari-Latur地震的一个余震(震中距约为5.3km,1993年10月18日)

通过强震前的这些弱信号的分析,能判断断层的性质,并求解出应力机制。之后的强震并不是不分析,这里可能有一个梗儿,就是上世纪的地震仪主要是光点记录,强震时能量很强,导致它乱跳失真。地震界对这个能量几乎不做任何分析。在震中附近的台站,这个能量就完全爆仓了,失真了。因而在实际地震分析研究时几乎就不看它。进入二十世纪,随着计算机的进步和检波器的优化,已普遍使用数字记录仪,其动态范围很大。然而,虽然是数字记录,能较精确地记录强振幅信号,仍较少分析这些强信号。可以说这是地震学的一个空白区。主流观点,就顺带将强震的强振幅能量也归结为断层的错断了,这显然有点武断。

为此,本文先撇开弱信号,只谈强震能量特征。强震能量是地震专家未涉及的“空白区”。我们认可主流观点的地震时序,断层错断在先(注意,不是原因)。这些能量相当于1-4级的弱振幅;提出可达8级以上的后续的强震,可能不是断层的错断所致,而是流体物理爆炸。

在此普及一下,地震台站接收地震波,一般一个台站可记录三个方向的振动,称为三分量检波器:南北向SN,东西向EW和垂向UD。可以通过三个分量来分析地震波的性质。

另外,物理爆炸与日常见到的化学爆炸不同,不需要引信,火柴或燃烧。爆炸的本质,是高压气体、液体压力突然释放。例如,海上地震勘探用的是高压汽枪作为震源,代替陆地上油气勘探使用的炸药震源;近年来的地震实验就是在水库或湖泊用多台高压汽枪模拟地震,4台高压汽枪同时激发可引发2.3级(好象,记不清了)的地震。化学爆炸分两步,先是化学反应产生大量气体局部富集形成高压,然后高压气体膨胀,压力释放,产生爆炸,或燃烧。物理爆炸只有第二步,高压流体释放压力,无第三步燃烧。即只要有压力差的释放就会形成爆炸。

多数是外爆,象高压气罐一样,内部压力大,罐外为常压,流体向外喷出而释放压力。但也有内爆,例如,泰坦潜水艇内爆过程(点击此链接查看模拟视频)。以全球最大的潜艇为例,台风级核潜艇长173m,假设内部全为空气,内爆释放的能量为1.61*1015J,相当于6.94级地震(矩震级M_w)。这是相当可观的了。 断层错断瞬间,内部是真空,0压力,和潜艇内部常压相似,周围的高压流体会快速进入断层,形成内爆。10km深的地层内如果有高压流体,就有100Mpa的压力差进入断层。

先说弱振幅,的确是断层错断所致,它能较精细地反映地震的本质,但破裂不是根本原因,根本原因还在于地球局部的均衡异常,或均衡状态不同,导致不同块体产生了差异升降,而引发了断裂,即断裂是结果,不是原因。

其次,说一下强震,即地震专家未涉足的空白区。现在争论的焦点在于,主流观点在分析弱振幅的信号中,将强震能量也说成的错断所致,并否定爆炸因素,否定的依据是因为地震波是横波S波动,而不是爆炸所产生的涨缩波,或P波、纵波。的确,若看弱信号,的确能分析出纵横波。对强震而言,现在就依地震专家的说法,假设强震也是横波。横波应有两类,或两种情况:

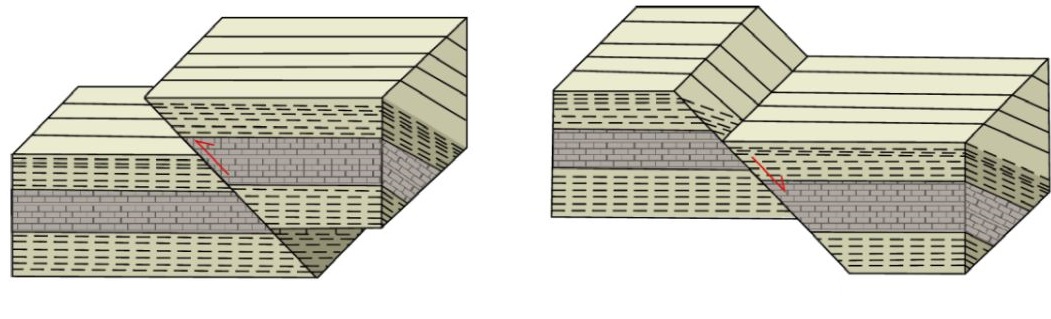

(1)走滑断层,无或少上下移动,如下图所示。这时必然有剪切力的作用,并产生SH波。SH波质点振动方向垂直于地震波传播方向,质点是在水平面内振动。地震波向前以前后晃动为主。这时,在近震和远震接收到的地震波,均以水平分量为主。但实际地震记录的强振幅不是这样的,因此,此方式被否定。

(2)正断层或逆断层产生也会产生横波,叫SV波,其质点振动方向在近垂直平面内。

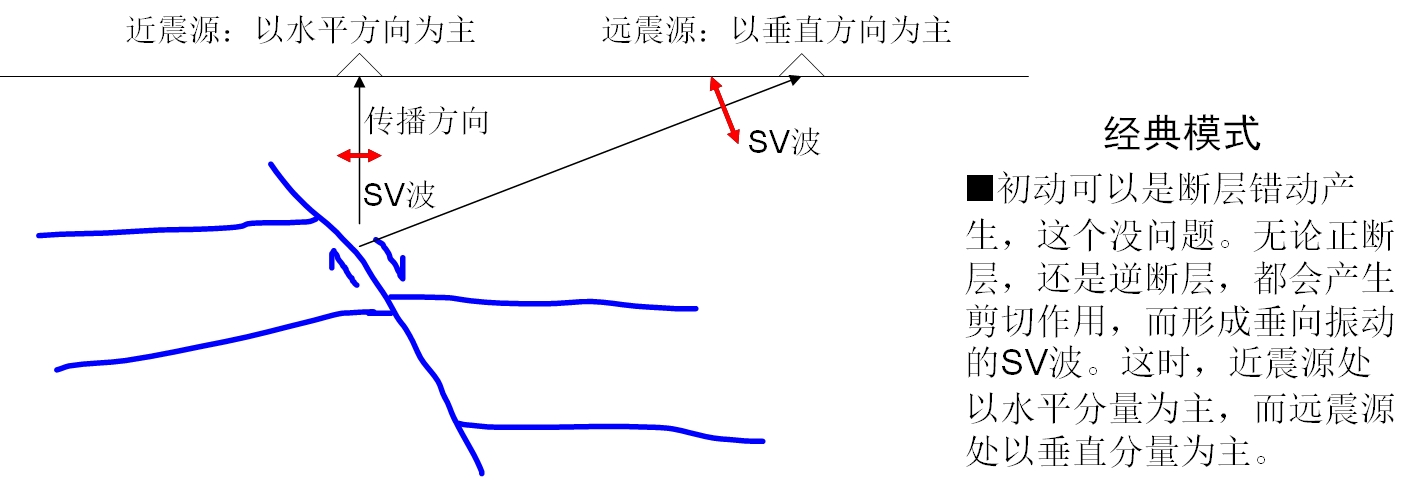

以下图为例,说明SV波由左向右传播,每个质点是在垂直平面内振动:

这时会出现以下情况(下图),在近震源处接收到的地震波三个分量中,应以水平分量为主;而远离震源的台站,则应以垂直分量为主。

但实际上,地震台站接收到的不是这样的信号。如前述印度Killari-Latur地震的一个余震,其震中距为5.3km,离震源近,因而以垂向分量为主。后面来有很多例子说明此事。因而,强震能量并不是来源于断层的错动,主流的这个说法是错的。

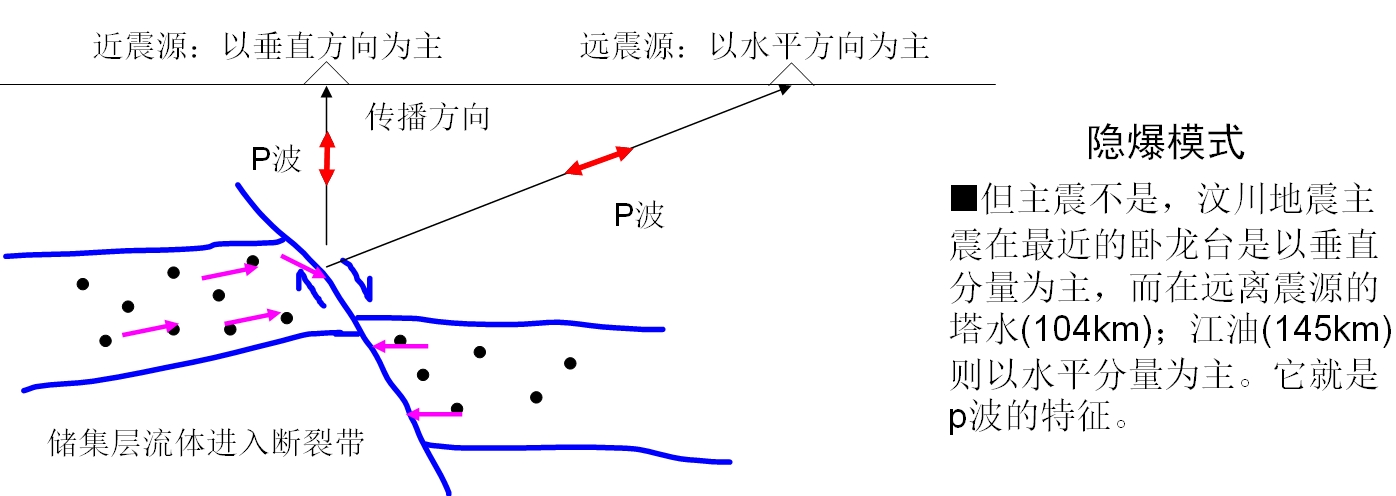

按我们于2021年发表在《地质力学学报》的文章"储集层中高压流体引爆强地震的机理———以5. 12 汶川地震“(可点这个连接<点击这里>下载)的思路,认为地震强震能量来自于沉积地层中高孔隙储集层中的流体,进入错断瞬间为真空的断裂带时,形成内爆,产生的应力释放而产生的能量,称为物理爆炸。即强震能量为爆炸产生的纵波,或P波,其振动方向与传播方向一致,如下图。

这时,在近震源时,以垂直振幅为主,即大地上下跳动,导致楼房也上下跳动;而在远离震源处,则以水平分量为主,以前后或左右摇晃为主,楼房水平方向晃动。显然,这是符合现实地震的。P波是涨缩波,如下图为示意图,从左至右传播,传播方向与质点的振动平行:

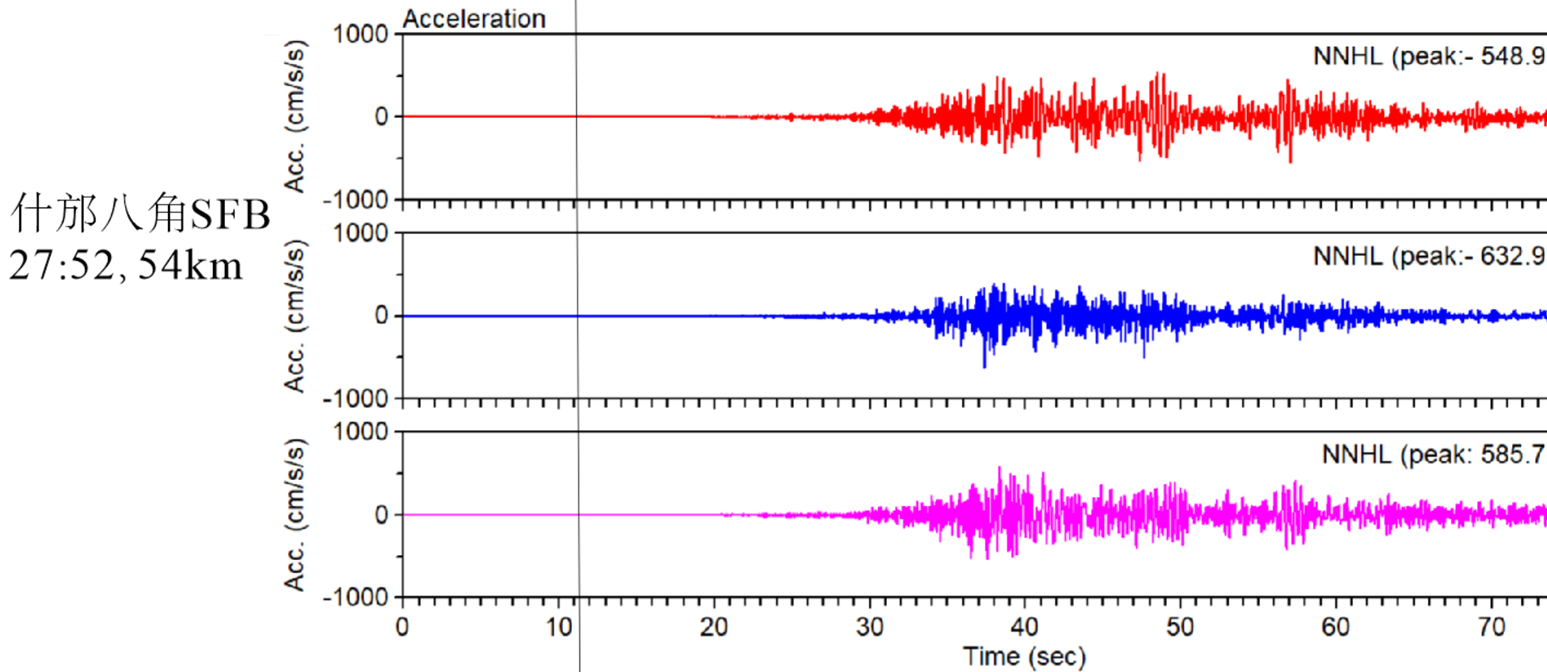

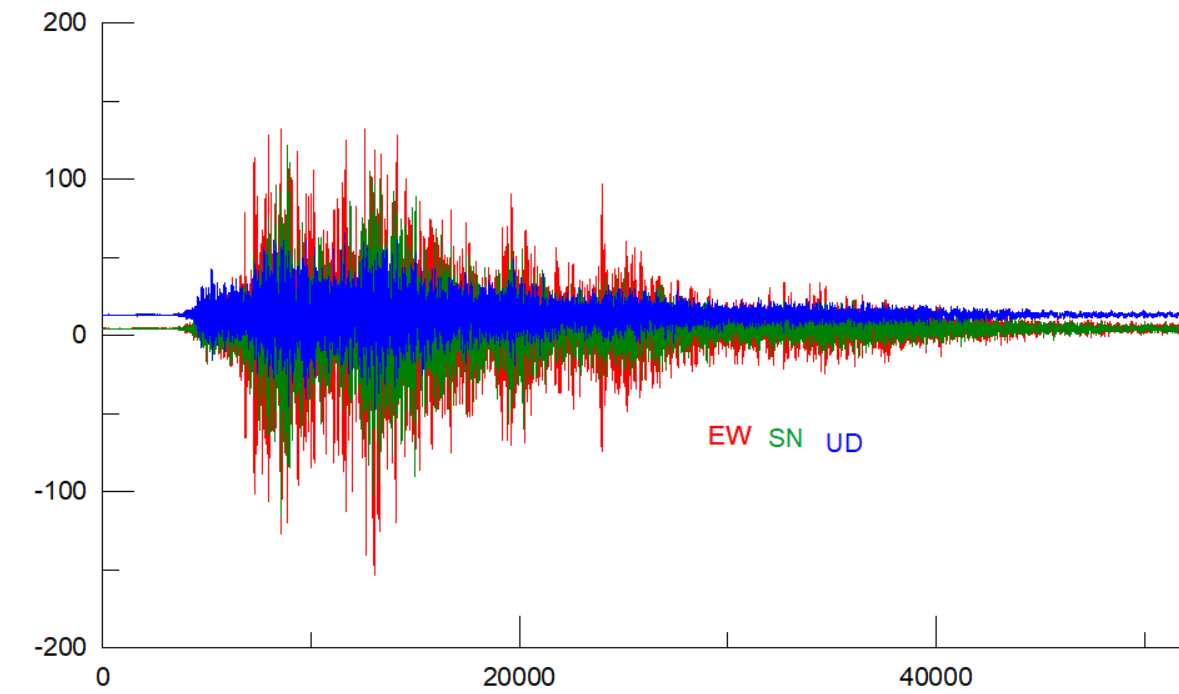

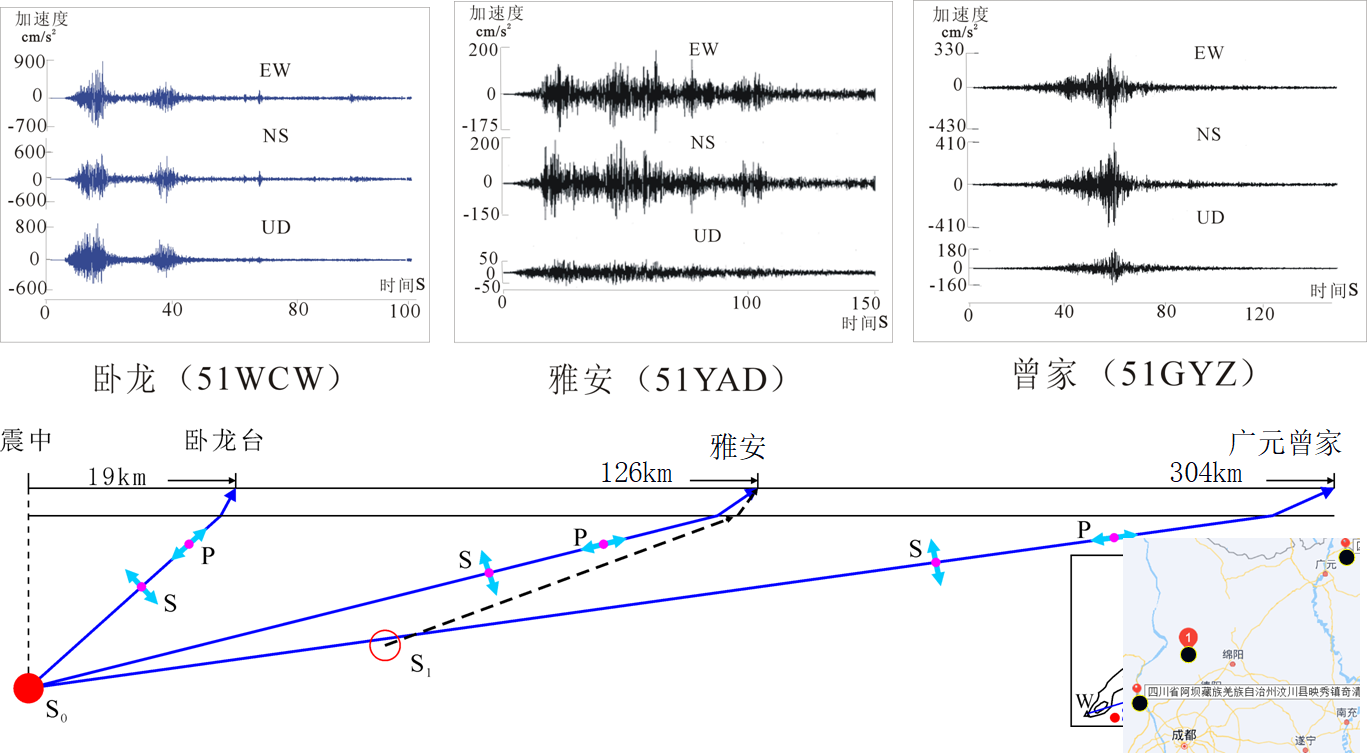

由于实际地震观测时,远距离以水平方向的前后,左右摇晃为主,这些民间公司在做地震预警软件时,特别是在距震中较远的(>50公里)。横向振动,就是“横波”?这是民间的叫法,还是地震专业指导下的结果?在地震学中,地震横波是指地震波传播方向与质点振动方向垂直的波动才叫横波,此横波非彼横波。如下图,为较近的什邡八角台的三个分量,第三个为垂向分量,较强。而更近的汶川地震震中西22公里的卧龙台则Z分量最强。

下图为更远的震中东北的江油重华台,Z分量很小了。

下图为西南的芦山附近的飞仙关镇的三个分量,蓝色为UD,即Z分量,相对于XY方向要小得多。

下图为西北阿坝的黑水县站,蓝色Z分量较小。

如下图,为不同距离地震波分量变化,底部为推测的地震波射线传播路径,和上面的推测量致,近源垂向分量高,远源垂向分量小。虽然最远处自于深部速度分界面的折射波,但其出射角仍是近水平方向。

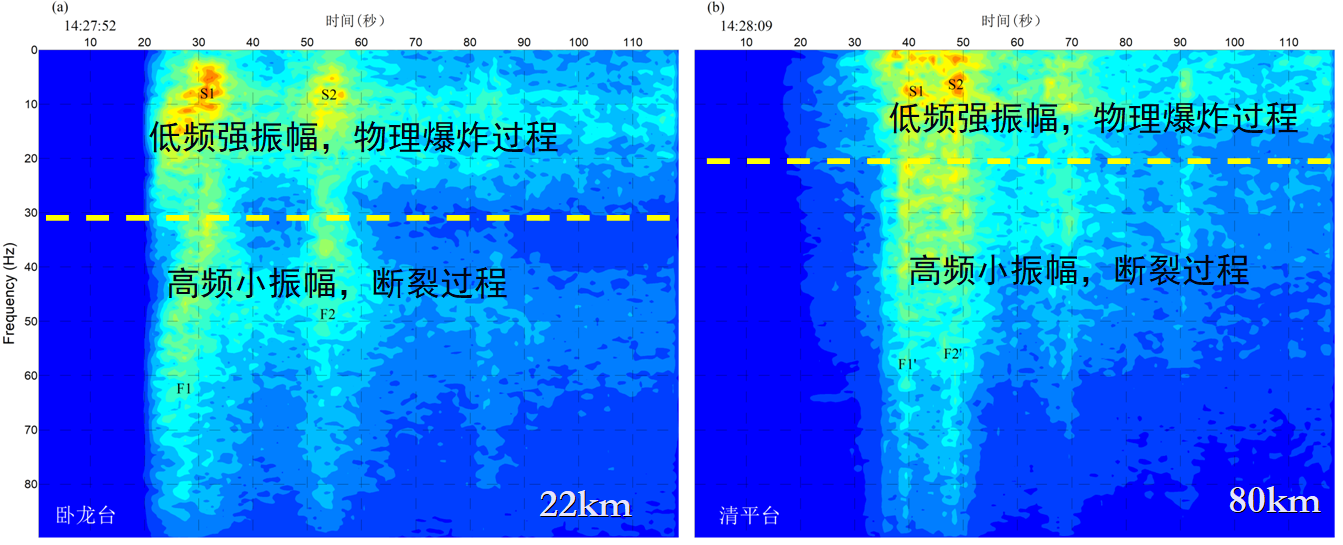

从多个台站的地震波时频分析看,卧龙台明显可以分为两组信号,一组是高频低振幅(下图的下半部分),为强震前的断层破裂信号;一组是低频强振幅信号,为爆炸所产生的强振幅信号(下图的上半部分)。此图由中国地质大学(武汉)张学强教授制作,在此表示感谢。根据学,震源体积如果小,则易产生高频信号,震源体积大,则易产生低频信号。在实际人工地震炸药爆炸时,主频和炸药量是成反比的。

另外,从不同距离的信号看,也明显看得出来弱信号为破裂信号,为高频低振幅,与强震(低频高振幅)有一个时间差。破裂信号跑得快,频率几乎没衰减;而强震信号是某定点爆发的,有一定传播时间才到达,频率逐渐降低。如下图,到东北江油重华台184km时,强震前的弱信号延迟了近20秒,而在最近的卧龙台仅有1秒的弱振幅。且越远,多次强震合成为一个强震了,反映了为从远处传过来,主振频率衰减快,而弱振幅的高频并未衰减,充分反映了弱振幅是真正的断裂破裂过程。

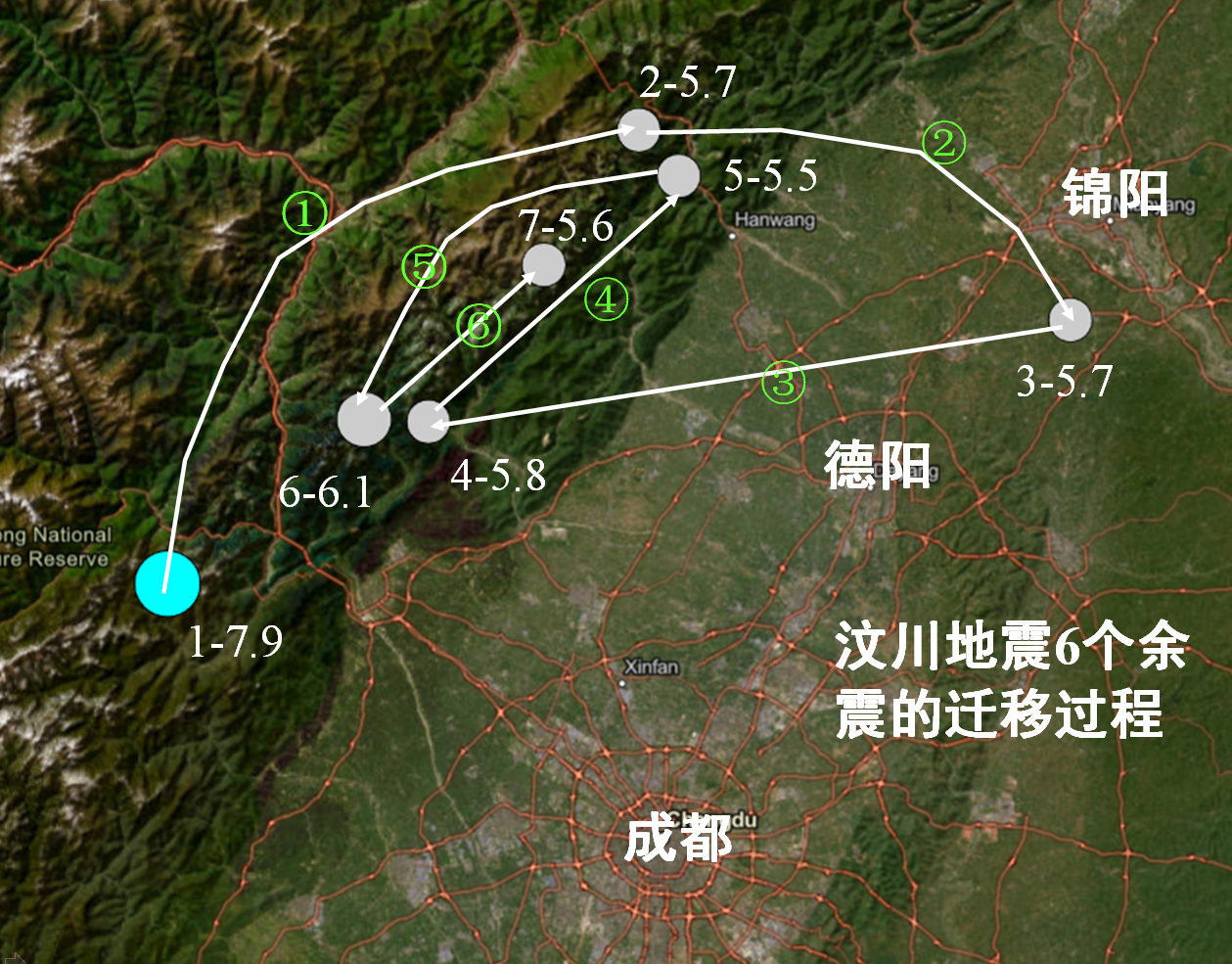

下图说明512汶川地震的发展趋势,它不是一个地震,而是由7个5.5级以上的地震组合而成:

另外,从汶川地震后的科学钻探(镜下照片显示流动构造),及地震现场(爆炸坑),均能看出流体爆炸的痕迹,如下图所示。

最后,实际储集层流体压力释放可产生高能量(内爆)。爆炸的本质并不是有火,有氧气,燃烧,那种火炸药爆炸的本质是化学过程产生了高压气体,然后释放了高压能量,而物理爆炸的能量释放其实就少了一个化学过程。离汶川地震震中较近的鸭子河气田,其储层长20公里,宽10公里。川西其他地区则比这个规模也大得多。现假断层能断开5公里的储层,宽度500米,厚度100米,孔隙度设为最低5%,则有0.13亿方的水进入断裂带,可释放压力达到32MPa,能产生8级地震有量。即存在流体爆炸的可能性。

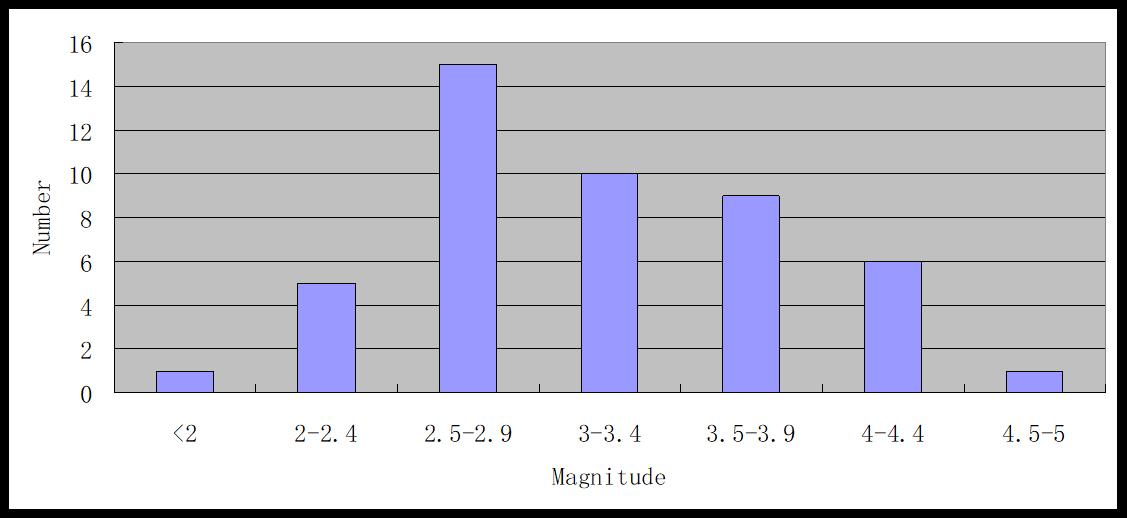

如果没有流体参与,震级会大吗?不会,下面是李铁(2005)统计的我国122多个煤矿和非煤矿采矿诱发的地震的分布,其中109个有地震记录,震级分布如下表所示:

可以看出,最大不超过5级,主要分布为2.5-2.9级,和汶川地震高频低强度的断层破裂一致,和昆仑地震也类似,昆仑山口西8.1级大地震,震前2-3天频繁出现2-3级小地震,这就是断层破裂信号。当断层断至沉积岩中的高孔隙储集层,内部的流体进入断裂带,压力释放,引发强震。

用本文提出的微破裂-破裂-强震-余震模式,可以全程看到流体活动。如唐山地震前几天,微破裂时,枯井冒水、油井增产,这些就是微破裂引发浅层流体的沟通。微破裂一般地震台站接收不到,还不到初动,只有极近的台站,如<5km范围内的台站可以收到信号,如现在油田压裂所引发的高频破裂,在4km范围内,是能收到振动信号的,远了就检测不到。同时,在震前、震中均能收到流体流动产生的负的电异常,因为流体在地下多孔介质中流动,会产生负电异常现象,已在石油注水、采油过程中广泛使用,用来监测油藏状况。因而有很多地震能观测到地震时的放电现象,甚至有球状闪电,有可能就来自于流体的活动。负电异常甚至可以影响到周边的大气。有学者还提过,将地震时的电异常归结为断层的错断,用石英摩擦来实验,但实际其产生的电流极小,难以形成较大的电场异常。

至于页岩气开采时压裂会不会产生地震,这个太过MG了。不宜在此讨论,但这种即使有,震级不会太高,原因是人工压裂所引发的流体数量有限,难以形成大的振动。但这正好说明,若有更大规模,区域性的断层,能破开5公里以上的储集层的天然断裂,就能引发大地震。

有学者说,断裂即使破开储层,储层内渗流很慢的,很难短时间内形成物理爆炸?事实上,井喷不仅是井筒内的流体喷出来,附近的地层内的流体也会涌入井筒内,这个”附近“就是一个概念,称为可动用半径工。钻到有高压的储集层,若地层放在地表常压下,孔隙间是不流通的,但在地层压力下超过井筒的静水压力时,就能突破孔隙的限制。这个概念也称油田可动用半径r,凡在半径内的孔隙内的流体均能通畅地到达井筒,超过距离r的,则到不了。这个半径与岩性有关,一般在200米-1200米左右。上面的计算5公里长,500米宽就是利用了可动用半径,在断裂两边各250米的范围内,流体均”可动用“。

主要参考文献

1.李铁, 蔡美峰, 张少泉. 2005. 我国的采矿诱发地震[J]. 东北地震研究, 2005, 21(3):1-26.

2.毛小平, 何廉康, 刘佳林, 等, 2021. 储集层中高压流体引爆强地震的机理: 以5. 12 汶川地震为例[J]. 地质力学学报, 27(4): 628-642.

3.毛小平, 陆旭凌弘, 王晓明, 范晓杰, 耿涛, 王昊宸. 2020. 周向应力在地壳运动中的作用. 地学前缘(中国地质大学(北京); 北京大学), 27(1): 221-233(EI).

4.万天丰,李三忠,杨巍然,梁光河,毛小平*,刘银河等. 板块运动的机制与动力来源学术争鸣[J]. 地学前缘, 2019, 26(6): 309-319(通讯作者).

中国地质大学(北京)能源学院毛小平

2023年10月5日河北怀来八达岭阿尔卡迪亚二期小院

2025年9月6日重新发布

https://wap.sciencenet.cn/blog-2367565-1500750.html

上一篇:地质学中的红与黑