博文

地学幸存者效应 - 地质学新思维

|

有相关性一定就有因果联系?在科学研究中,往往拟合一个相关度或拟合优度R2,探讨其成因联系。有相关性,就认定为有成因联系。实际上,这种相关性可能只是因为它们是地质历史时期的幸存者。本研究提出了地学幸存者效应。感谢《地球学报》刊登了本研究,或直接点击“论地学幸存者效应——以中上扬子五峰龙马溪组页岩沉积环境为例”下载。

下面列举一些把因有有相关性当成具有成因联系的例子。

在考古研究中(例子有些夸张,以说明本文想表达的)

(1) 一个外星球学者来到地球发现,人类的古老建筑一般在偏僻的山区,现代建筑在平原地区,于是通过大数据拟合、大模型分析,提出了假说,认为古人类生活在山区、现代人类生活在平原地区;

(2) 后来他去了珠峰考察,在路上发现有不少人类的生活垃圾,及遇难遗骸,而内地平原地区则没有,得出古人类生活在高海拔地区。这进一步验证了这一假说。由于现代气候这些地区不适合人类居住,由此还可推断出古气候,认为古气候比现在暖和,得出又一个结论是,地球在降温。

(3) 再用地球化学分析,发现路上有很多有机质,碳同位素正偏。坐实了地球在降温。

这一系列推理,看似合理,其实可能很荒唐。

在地质学中,有很多研究将这种数学上的相关性,直接升级为具有成因联系的因果关系的例子很多。3个常见的例子如下。

(1) 在黑色页岩中,有机碳含量TOC往往和其中的火山灰薄夹层的密集度呈正相关关系,于是学者们提出火山活动促进了生产力(Frogner et al.,2001;Lin et al.,2011;赵文智等,2019;刘全有等,2022;谢浩然等,2023)。火山灰物质促进了笔石与藻类等富硅富钙生物勃发(王红岩等,2022)。火山活动可以导致水体缺氧(Walker-Trivett et al.,2024),促进了生产力和有机质的保存, TOC高。

(2) 多数超大型沉积型矿产,如锰矿、磷矿、重晶石矿等与富有机质页岩伴生(范德廉等,1998;秦艳等,2009; 李治兴等,2022)。例如,川西北青川地区下寒武统邱家河组的锰矿,其赋矿岩性就是黑色页岩,有机碳含量高,最高可达10%(图1)。这个现象有学者认为是有机质易吸附这些矿物质,如有机质能吸附铀;粘土矿物可以固碳并让地球变冷(Murray, J. & Jagoutz, 2023);一些微量元素也异常富集,如Mo,V,U, 被看作是缺氧的地化指标(马志鑫等,2023)。

图1 川西北青川石坝乡下寒武统邱家河组黑色页岩

(3) 大多数页岩,都能发现重力流、火山灰等沉积伴生。鄂尔多斯南缘平凉组、背锅山组页岩可见重力流、凝灰岩沉积(王振涛等,2015);上扬子地区五峰-龙马溪组页岩内可见重力流(王红岩等,2023)、斑脱岩(谢浩然等,2023)。四川盆地三叠系飞仙关组、须家河组页岩段均可见重力流、凝灰岩等。于是提出,重力流是一个重大地质事件,并促进了页岩的发育。

(4)看到化石多,此时生产力一定高?就认定此时生命大爆发?一般认为看到很多化石时,认为此时为具有高生产力的温暖气候。罗平生物群意味着生命大爆发,且出现化石的地层与地层中是否含碳质相关性大,由此得出在此时初级生产力高,形成缺氧环境,抑制化石分解,最终促进化石保存(马志鑫等,2021; 2023)。这里似乎有个基本逻辑错误,热带比寒冷气候带生物量高得多,但热带很难有完整的生物遗体被保存下来,而在寒冷气候带却可保留大量遗体。因而,看到生物遗体数量和生物量爆发程度感觉是相反的。

这些表面现象的本质是什么?页岩记录了大量古环境、古地理信息,与伴生的各种成矿元素、地质现象之间可能存在密切的成因联系和空间关系。而黑色页岩除了具有上述特征,还会富集有机质。本文以黑色页岩为切入点,正确地分析其沉积环境和有机质的富集规律,将有助于寻找大矿、富矿,并能对一些“重大地质事件”进行更为合理的解读。

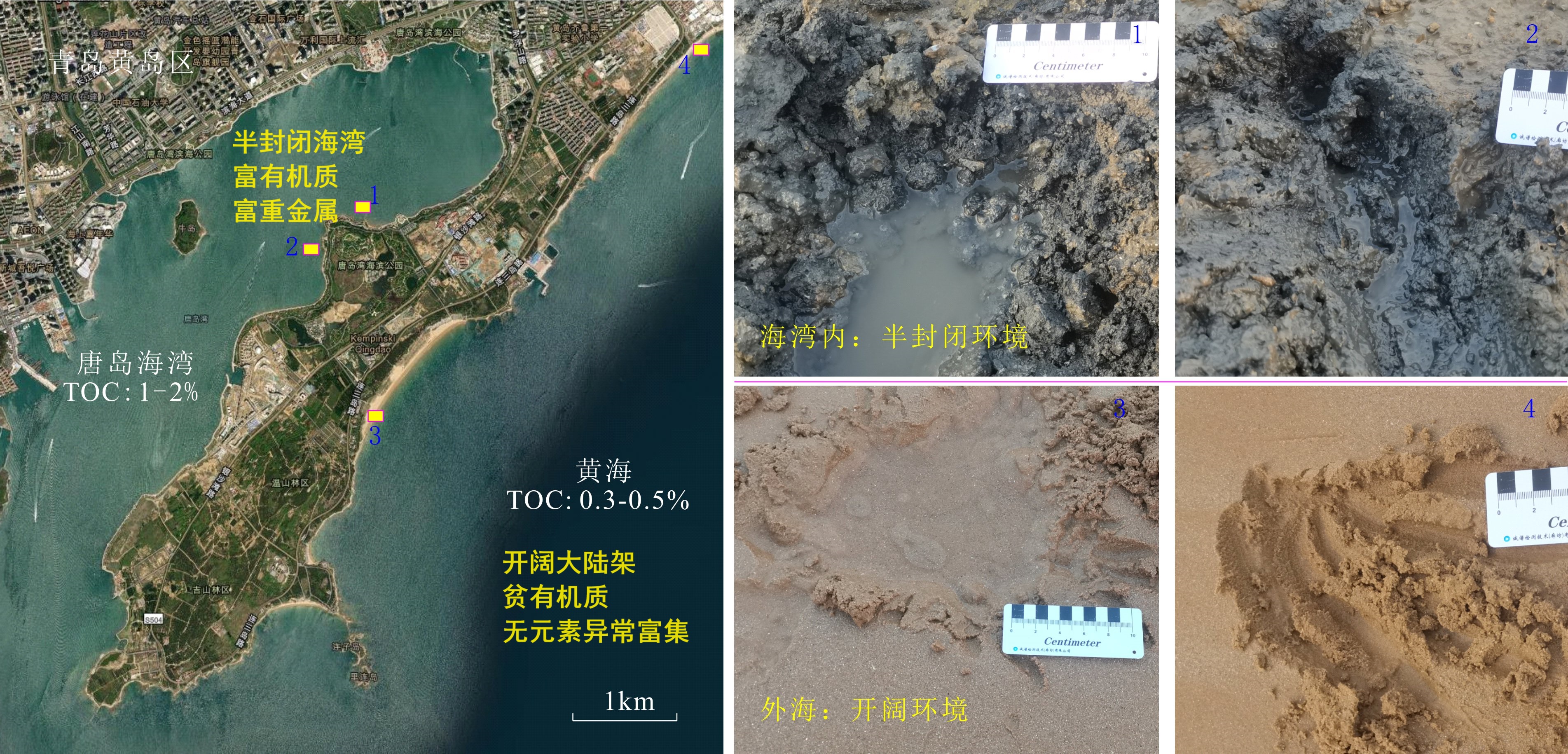

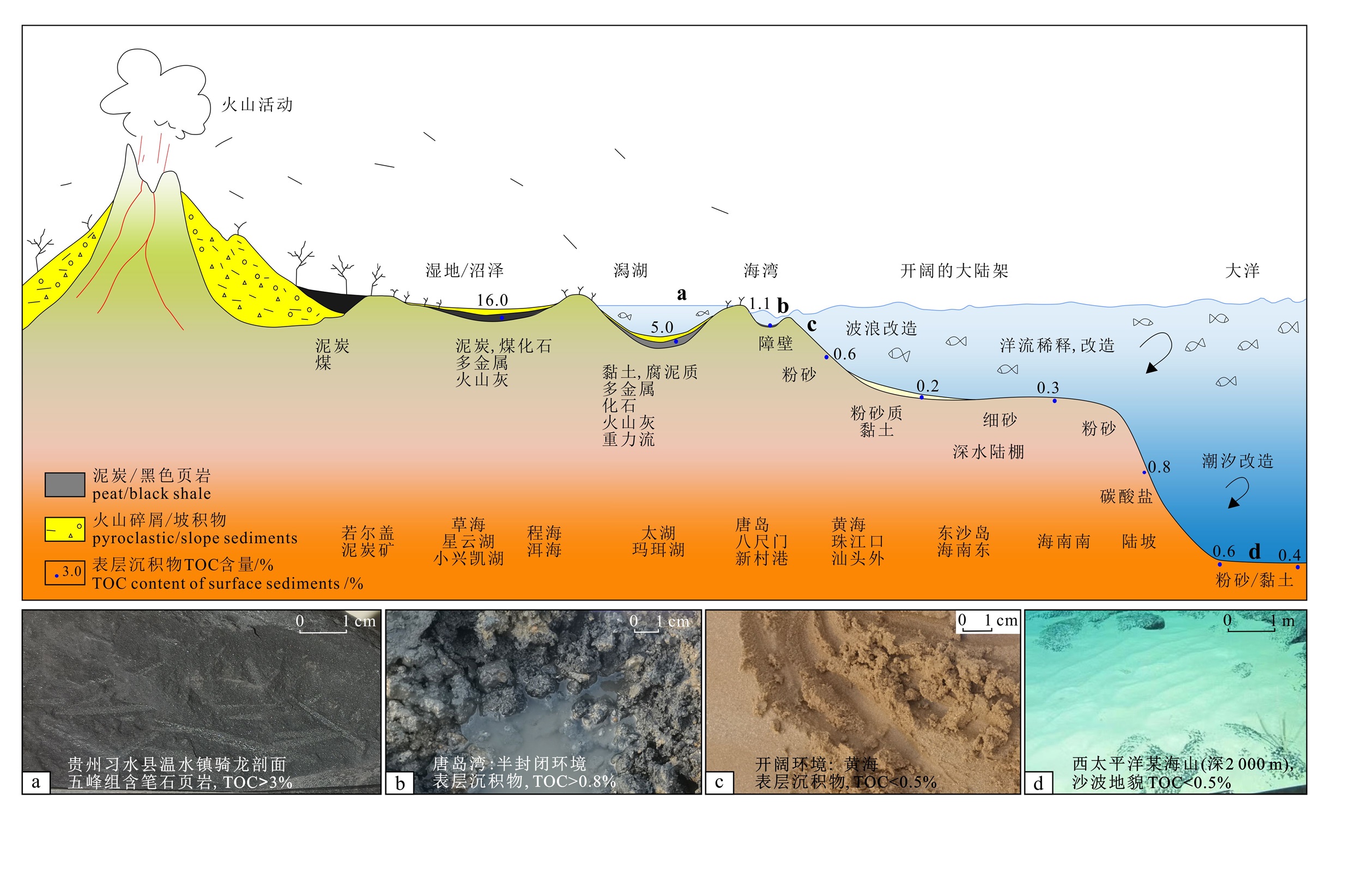

通过分析现代沉积环境的固碳规律,结合古地理环境的研究,探讨了五峰组-龙马溪组黑色页岩的沉积环境及其伴生元素的相关性,提出了地学幸存者效应。提出,较封闭的水体环境是有机质及伴生矿物质、沉积现象(重力流)的保存场所,富集后元素或地质现象成为地质历史的幸存者保存至今(如图2)。而较开阔的水体环境因稀释和分解等原因不能有效富集。封闭环境不仅指形状封闭,而且要求面积小。湖泊、泻湖水体在形状上的确是封闭的,但若面积太大了,也不能富集。例如,兴凯湖面积大,表层沉积物TOC只有0.5%,而其北部的小兴凯湖面积小,TOC达到10%;抚仙湖面积大,表层沉积物TOC只有2%,而在它西南距离不足2公里的星云湖面积小,TOC高达20%。大的湖盆在湖湾局限环境可富有机质,如松南地区营城子组等富有机质黑色页岩主要分布在盆地边缘,在盆地中心则较差。由此得出,四川盆地五峰-龙马溪组页岩发育于冷湿气候和海退背景下的较封闭的潟湖环境;气候和水体封闭性是影响页岩沉积时期有机质富集的两个主控因素;富有机质的页岩与其伴生元素之间不存在因果关系,符合地学幸存者效应。

图2 封闭环境与开阔环境在有机质富集上的差异

本研究将为我们提供一个新的视角,帮助理解页岩有机质的富集环境。下面举2个经典例子:

(1)在四川盆地,晚奥陶世赫南特阶五峰-龙马溪组黑色页岩内发现有大量斑脱岩(火山灰)条带,薄层状,条带的密度与有机质含量TOC呈正相关,而其底部凯迪阶的宝塔组为灰岩,里面却没有这些现象。根据这个相关性,有学者得出,火山活动促进了初级生产力,相对于凯迪阶而言,生产力高,气候温暖,大规模快速海进,藻类勃发等。实际上,凯迪阶发育灰岩时,四川盆地为开阔水体环境,即使有更强的火山活动也无法保存。同时灰岩也被认为是较温暖的水体环境,特别是热带和亚热带(Ziegler et al., 2003)。此时若在其它地区,有较封闭的环境发育页岩时,即使无有机质,也照样存在重力流,火山灰。如鄂尔多斯背锅山组内的泥岩与砂岩互层时,气候温暖,泥页岩内就含有重力流和火山灰,一样不落,只是页岩贫有机质。这个例子告诉我们,凯迪阶在四川盆地没看到火山灰,不等于此时地球没有火山活动;而在鄂尔多斯观察到了火山活动并不意味着这时的火山活动最强。

至赫南特阶,上扬子地区五峰组黑色页岩中看到了斑脱岩,不等于此时火山活动更为强烈(相对于凯迪阶)。赫南特阶相对于凯迪阶,气候并不是更加温暖,而是全球降温,以至于整体海退,并形成了晚奥陶世大冰期。由于海退,正巧在上扬子地区形成了寒冷而封闭的浅水环境,并保存了有机质。而此时,中下扬子地区、鄂尔多斯盆地,塔里木盆地则缺失或部分缺失这一套地层,正是因为全球性海退,导致这些地区原先的浅水环境变成暴露环境。

------ 这就是地质幸存者效应 - 没有地质记录不等于事件没有发生,有地质记录不等于事件的发生更强。

(2)三叠纪总体来说,是一个由发育巨厚红层的热带雨林气候,演化至一个凉爽气候。早期飞仙关组发育红层(鄂尔多斯为刘家沟组),晚期为须家河组黑色页岩和煤(鄂尔多斯盆地为延长组)。这个过程气温并非单调下降,在安尼阶雷口坡组内存在一个小的气候波动,发育了一套完整的黑白红气候旋回,由红层-蒸发盐岩-黑色页岩-蒸发盐岩-红层组成。黑色页岩段正是罗平生物群的发育时间,只要灰岩段夹有碳质页岩,则化石量高,而纯灰岩段则化石量少。从本文的大量证据看,发育富有机质的地层为冷气候沉积环境;而发育页岩为较封闭环境。罗平生物群保存了化石,说明当时水体环境较为安静,为较封闭的水体环境;而保存了有机质,则一定是在寒温带条件下的产物。安尼阶这一次短期的降温具有全球性。将罗平生物群解读为此时生产力高、且缺氧时,才能保存化石(马志鑫等,2023)有可能存在误区。

如图3为地学幸存者效应模式图,表达了在开阔海洋,特别是远洋环境,现代海洋表层沉积物的TOC含量较低,而离大陆越近,越封闭的水体环境,初级生产力、颗粒有机碳及TOC含量也越高。其它成矿物质的异常富集也类似。远洋TOC极低,最新的远洋考察成果是王海峰等(2024)刚发表在地质学报的文章《马里亚纳海沟挑战者深渊南坡JL7KBC03短柱样硅质软泥沉积的物源、沉积环境和碳储库效应》,用我国自主研发的“海斗深渊”提取了7223米水深的表层沉积物,其TOC只有0.5%。

图3 地学幸存者效应模式图

部分参考文献

[1]毛小平,陈修蓉. 2025. 论地学幸存者效应——以中上扬子五峰龙马溪组页岩沉积环境为例[J]. 地球学报,46(4): 695-710.

[2]李治兴, 秦明宽, 刘鑫扬, 等, 2022. 黑色岩系多元素富集层特征、成因和研究意义[J]. 世界核地质科学, 39(1): 14-26.

[3]刘全有,李鹏,金之钧,等.湖相泥页岩层系富有机质形成与烃类富集--以长7为例[J].中国科学:地球科学, 2022(002):052.

[4]谢浩然, 梁超, 吴靖, 籍士超. 火山活动对沉积古环境及有机质富集的影响[J]. 古地理学报,2023,25(4)

[5]王红岩, 刘德勋, 蔚远江, 等, 2022. 大面积高丰度海相页岩气富集理论及地质评价技术进展与应用[J]. 煤田地质与勘探,50(3): 69−81.

[6]王海峰,易亮,邓希光,等, 2024. 马里亚纳海沟挑战者深渊南坡JL7KBC03短柱样硅质软泥沉积的物源、沉积环境和碳储库效应. 地质学报,2024, 98(11).

[7]王振涛, 周洪瑞, 王训练, 等, 2015.鄂尔多斯盆地西、南缘奥陶纪地质事件群耦合作用[J].地质学报, 89(11): 1987-2001.

[8]赵文智,王晓梅,胡素云,等.中国元古宇烃源岩成烃特征及勘探前景[J].中国科学:地球科学, 2019(6):26.

[9]Frogner P, GÍSlason S R, ÓSkarsson N, 2001. Fertilizing potential of volcanic ash in ocean surface water[J]. Geology, 29(6): 487-490.

[10]Murray, J. & Jagoutz, O. Palaeozoic cooling modulated by ophiolite weathering through organic carbon preservation. Nature Geosciences. https://doi.org/10.1038/s41561-023-01342-9 (2023).

[11]Walker-Trivett, C.A., Kender, S., Bogus, K.A. et al.,2024. Oceanic Anoxic Event 2 triggered by Kerguelen volcanism[J]. Nat Commun 15, 5124. https://doi.org/10.1038/s41467-024- 49032-3

[12]Ziegler A M, Eshel G, Rees P M, Rothfus T A, Rowley D B, Sunderlin D. 2003. Tracing the tropics across land and sea: Permian to present. Lethaia, 36: 227-254.

[13]Ma Zhixin(马志鑫), Wu Huaichun, et al.,2023. Temporal duration and preservation mechanism of the Middle Triassic Luoping biota from South China constrained by geochronology and cyclostratigraphy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 229, 104254. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2023.104254

[14]Z.X. Ma(马志鑫), S.X. Hu, X.T. Liu, et al. 2021. The link between exceptional fossil preservation and palaeo-redox conditions in the Middle Triassic Luoping Biota from South China Geol. J., 56 (12) (2021), pp. 6231-6244

11

https://wap.sciencenet.cn/blog-2367565-1495441.html

上一篇:尺度不同带来的困惑 – 海洋学也有错?

下一篇:地质学中的红与黑