博文

煤作为一种可靠的岩性气候指标(黑)被进一步认可 - 黑白红气候旋回  精选

精选

|

黑白红气候旋回最关键的一环,煤的形成环境被落实了:煤是一种寒温带较低初级生产力下的产物,用黑色代表,与是否缺氧无关,和是否具有深覆水无关。煤可以作为寒温带气候的可靠的气候岩性指标。即,凡是出现了煤层或煤线,一定是寒温带冷湿气候,这一特征可以用来约束古气候重建结果。该成果发表在《Scientific Reports》, 可以点出这个连接下载。

https://www.nature.com/articles/s41598-025-92546-z

该项成果也更进一步落实了去年(2024)提出的黑色地层(黑色页岩,煤)发育于浅陆封寒环境四字特征中的“寒"字,见科学网博客《对黑色页岩有机质富集的全新的思考》和《油气到底在哪儿-一个页岩富有机质的全新认识》

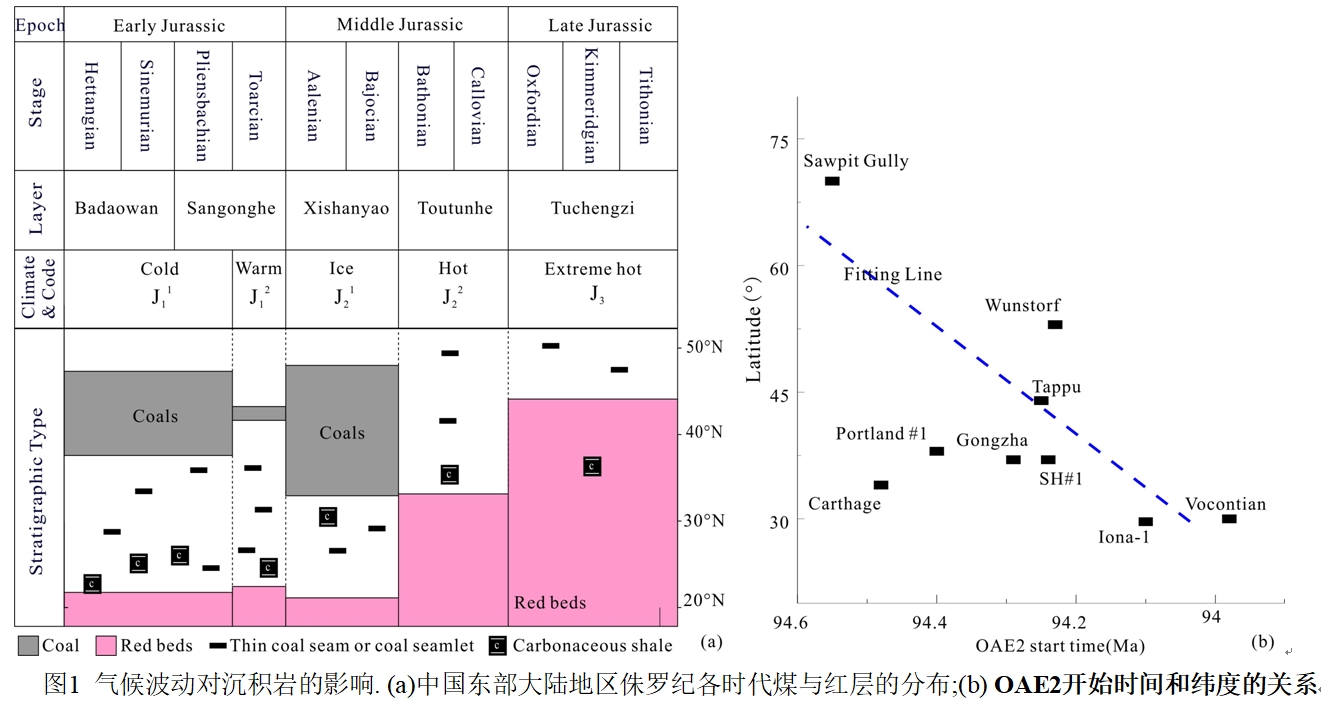

采用的方法是,深究现代不同气候带土壤、沉积物、有机质、元素的差异。高碳储在寒冷气候,或高原寒温带,而热带气候为低碳储。因热带雨林为暖湿气候,大面积出现红层。由高纬度到低纬度,会分别出现:碳流失(有机碳,无机碳);钙、钠、钾流失;热带出现硅流失,因而铁铝相对富集,形成铁铝土,高岭石、铝土矿,富铁,富铝。它们之间的中纬度,在30度左右,因气候带为副热带高压带干旱气候,出现蒸发盐岩,死海,极少出现红层,因为没有雨水的作用使硅流失。主流观点认为红层是干旱环境下富氧而氧化成铁(原地说),这其实是错误的,因为赤道附近超过60%的面积为红土,而30度附近却没有红土。红层或红土的出现必须有长距离的物质迁移或分异,如巴西国土内几乎为铁铝土,其西部山区的基岩长距离迁移,并分异的结果。原地即使有含铁量高的基性超基性岩也无法形成红土,如五大连池,在温泉喷口处铁锈红以外外,周围的土壤仍是黑土。如下图所示,为侏罗纪5个时期的岩性分布,研究发现,我国的煤矿一定出现在北方,红层一定出现在南方,二者是互斥的。即,同一时刻,有红层的地方,一定没有煤;而有煤的地方,一定没有红层。这一规律没有例外。因此,可以用煤(或黑色页岩)代表寒温带,而红层代表热带。如果低纬度出现了煤,说明气候变冷,如中侏罗早期煤出现在长江一带;而晚侏罗世极热,不利于成煤,全中国大陆地区没有煤,均为红层。红层的分布最北可达准噶尔盆地北部。如图1所示:

(a)为侏罗纪5个时代的岩性分布与纬度的关系;(b)为白垩纪大洋缺氧事件OAE2期间,黑色页岩的初始发育时间与纬度的关系,可以看出,这不是大洋缺氧,而是气候变冷的一个过程,这一波“寒潮”最南抵达30度附近,和中侏罗世早期寒潮到达长江以北相近。煤的发育早侏罗纪在华北,后来气温继续下降,以至于长江以北也有煤的发育。这一地区的当时气候和现在的漠河类似,为寒温带。

如果不将侏罗系分为五个时代,均统计成一个时代,则有可能出现煤和红层在同一地点出现,如图1在纬度32-43度之间,侏罗纪既有红层,也有煤。因而这个统计是有问题的。该统计不能代表煤与红层可以同时发育。

数学地质讲究统计。但如果统计的对象包含了多种因素的影响,则有可能使问题更复杂化。所以,在统计固碳率(泥炭的堆积环境)与纬度、气候带的关系时,在地质历史中就因存在气候强烈变化这一因素干扰了碳储与纬度的关系,这时就需要排除其它因素,而进行单因素分析。

煤发育于高纬度,实际上,很早一些学者都看到了,中新生代的煤主要位于高纬度。统计认为寒带也有煤,赤道也有煤,虽然主体是在高纬度。显然这个统计使气候变化的因素带入其中,因而变得更复杂。受以生产力为主导的成煤环境的理论指导的影响,大体认为至少是暖温带及更热的热带才会有煤。另外还有一些证据,例如,古生代被认为北半球主要煤盆地位于赤道;且煤没有高初级生产力的支持,是很难成煤的;另外,现代赤道附近的确发现了热带泥炭。于是煤被认为可以在多种气候环境下发育。因而,很难被用作指示气候。

然而,本研究发现,其实热带泥炭数量极少,只有全球总泥炭量的1/10,其碳同位素年代也并不在现代,绝大多数>1000年。近万年来有多次小冰期事件,为在热带发育泥炭提供了条件。另外,现代泥炭实际上正在分解。研究表明,红树植物残体的分解速度是惊人的,明显高于陆生植物,如东寨港红树林。庄铁诚、林鹏(1992) 的研究更表明秋茄落叶入土中一周后就有近1/4有机物被腐解,至第六周可达半腐解状态。高的分解速度显然不利于有机质的积累(张德高等,1998)。因而,可以肯定的是,煤只能发育于寒温带。是一个可靠的气候的岩性指标。

------------------------------------

摘要如下:

聚煤模式目前有多种假说,但每种假说的适用性存在一定局限性。在调研现代沉积、土壤与气候的关系基础上,分析了不同地质历史时期煤的分布,尝试能在统一的理论框架下解释聚煤环境。研究得出,不同气候带的风化强度是影响煤形成的决定因素,同时也影响了其它两种气候敏感沉积物(蒸发盐、铝土矿)的分布。这三种沉积矿产可分别当作冷湿、暖干、暖湿三种古气候指标;气温对有机质的矿化作用的影响远大于氧化还原条件;中低纬度地区高气温环境有机质的矿化作用一般大于生产力,导致固碳率低。结论是,泥炭或煤的最佳富集环境是具低初级生产力的冷湿气候带,而非具有高初级生产力的热带;寒温带气候的纬向滑移控制了煤的分布。三种气候带的沉积物足以约束聚煤环境。

----------------------------

得出结论如下:

1. 冷湿气候的寒温带或高原寒温带更易富集巨厚泥炭。在暖温带、亚热带、热带观察到煤层,并不是这些地区能在这样的气候带下发育煤,而是气候变冷,使这些地区变为寒温带所致。

2. 煤、蒸发盐岩、红层和铝土矿分别是冷湿气候、暖干气候、热带雨林气候的指相性地层,为三种稳定的、可靠的气候敏感沉积物。

3. 有机质的矿化作用对温度的敏感性远大于氧化还原条件。

4. 高固碳率发生于具低初级生产力高纬度地区(除寒带);而具高初级生产力的低纬度地区固碳率低。

5. 地层中由发育红层到发育煤的红黑转换,是气候带由热气候变冷的过程;反之,黑红转换则是由冷气候变热的过程,这和是否缺氧或富氧没有关系。

值得一提的是,煤地质学、石油地质学,甚至整个地质学可能过度关注氧化还原条件。氧化还原条件不能代替有机质的矿化作用,或者说,煤地质学和石油地质学几乎没有考虑到有机质的分解。因为在较高温度的土壤与水体环境中,即使缺氧,照样存在厌氧菌产生的矿化作用,而在低温状态下,即使是富氧环境,微生物活性差,有机质也能较好 地保存。因此,今后应客观地淡化氧化还原条件,重视气候带对泥炭富集的重要影响。

在论证成煤环境时,多数情况是在找此时为温暖的高生产力环境的想法,可能得加以纠正。

中国地质大学(北京)能源学院 毛小平 于北京,2025年1月12日

参考文献

[1]Xiaoping Mao, Xiurong Chen, Zhijing Wang, Fan Yang, Shuxian Li, Yuexing Yang. Constraints of weathering intensity in different climate zones on coal accumulation environment. Scientific Reports, 2045-2322, 1-20 (2025). doi: 10.1038/s41598-025-92546-z

[2]毛小平,陈修蓉,李书现,杨帆,李振,李学慧,杨岳兴. 2025. 局限环境下水体深度对有机质富集的控制作用. 地质学报, doi: 10.19762/ j.cnki.dizhixuebao.2024007

[3]毛小平, 陈修蓉, 王志京, 杨岳兴, 李书现, 杨帆. 2024. 黑色页岩有机质富集程度与古气候的关系:以中上扬子五峰—龙马溪组页岩为例. 地质科学, 59(5): 1151-1172. doi: 10.12017/dzkx.2024.081

https://wap.sciencenet.cn/blog-2367565-1476900.html

上一篇:超压理论新解- 论地层水的渗透作用与构造运动的时间差

下一篇:古人类可能真的起源于中国