博文

Green Carbon绿碳文章 │ 清华大学朱永法教授、江南大学张颖副教授:发展CO₂有机电羧化反应助力碳中和

||

英文原题:Advances in Electrocarboxylation Reactions with CO₂

作者:Junjun Mao, Yubo Wang, Bo Zhang, Yang Lou, Chengsi Pan, Yongfa Zhu, Ying Zhang*

01 论文信息

论文信息

J. Mao, Y. Wang, B. Zhang, et al. Advances in Electrocarboxylation Reactions with CO₂[J]. Green Carbon 2024 2(1) 45-56.

论文关键词

CO₂ conversion; Organic electrocarboxylation mechanism; Carboxylic acids; Cathode materials

论文网址

https://doi.org/10.1016/j.greenca.2024.02.001

论文下载

Advances in electrocarboxylation reactions with CO₂

中文解读原链接

Green Carbon文章│清华大学朱永法教授、江南大学张颖副教授:发展CO₂有机电羧化反应助力碳中和

02 背景简介

由于工业和技术的快速发展,全球范围内CO₂的排放量成倍增加。CO₂排放的主要原因是大量燃烧化石燃料和其他人类活动,如森林砍伐、工业污染等。数据显示,大气中CO₂浓度以每年2ppm的惊人速度增长(到2022年为420ppm),对气候和正常生活造成巨大影响。因此,要实现碳中和以及可持续发展的目标,必须尽快解决这一重大问题。CO₂因其丰富、易于获取、低毒性和价格低廉而成为有机合成过程中理想的C1构建单元。CO₂的化学利用越来越受到重视。自2000年以来,出现了各种有机电化学合成方法,如阳极氧化、阴极还原和配对电解。CO₂有机电化学合成是一种高效且可持续的合成有价羧酸及其衍生物的方法,在制药和聚合物工业中有着广泛的应用。如苯甲酸、布洛芬、萘普生等抗炎药都可通过CO₂有机电化学的方式合成。

近日,清华大学朱永法教授和江南大学张颖副教授在Green Carbon上发表标题为“Advances in Electrocarboxylation Reactions with CO₂”的综述文章,从CO₂电羧化反应机理、不同的反应有机底物、不同催化阴极材料等方面论述了CO₂有机电催化羧化的研究近况,并对未来发展进行了展望。

03 文章简介

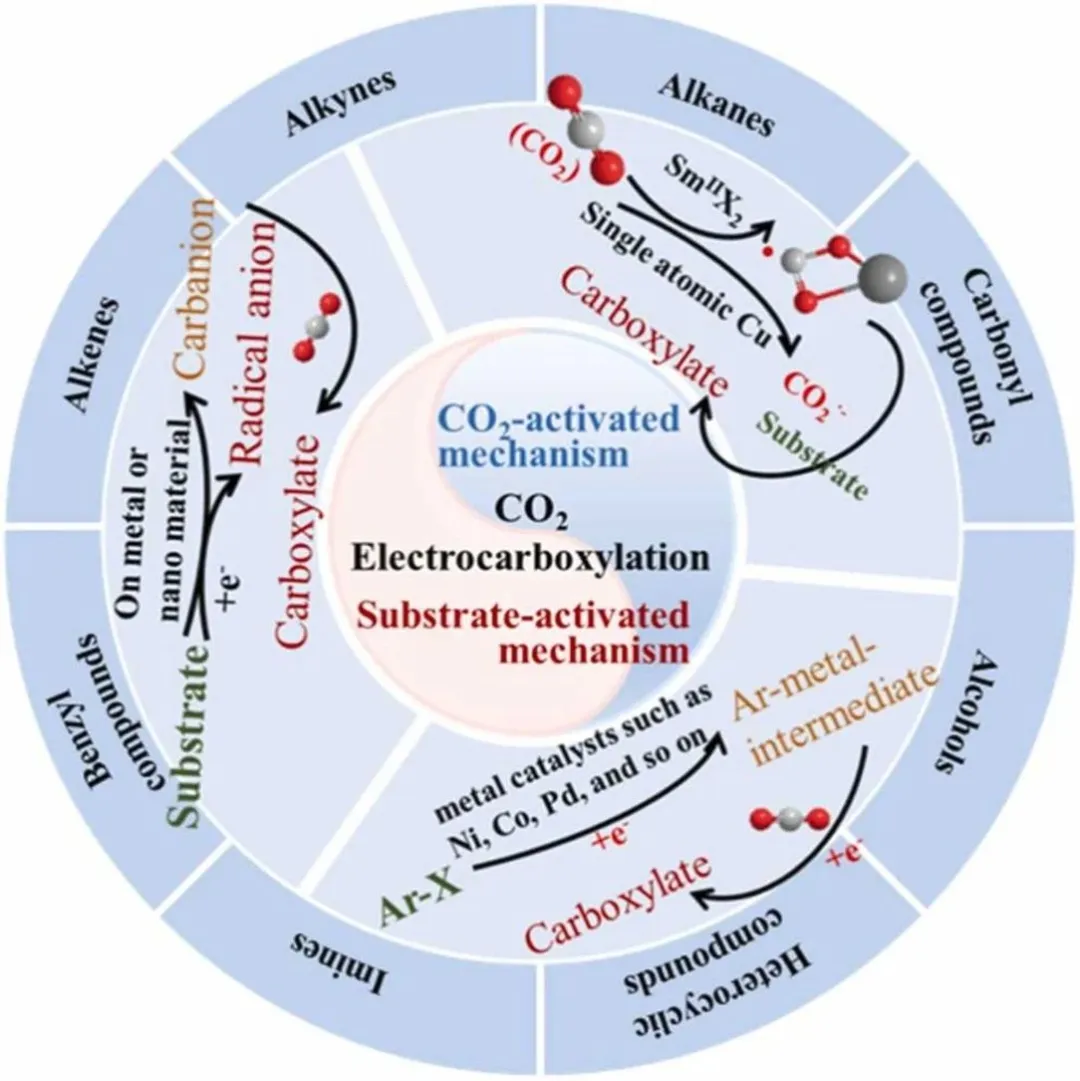

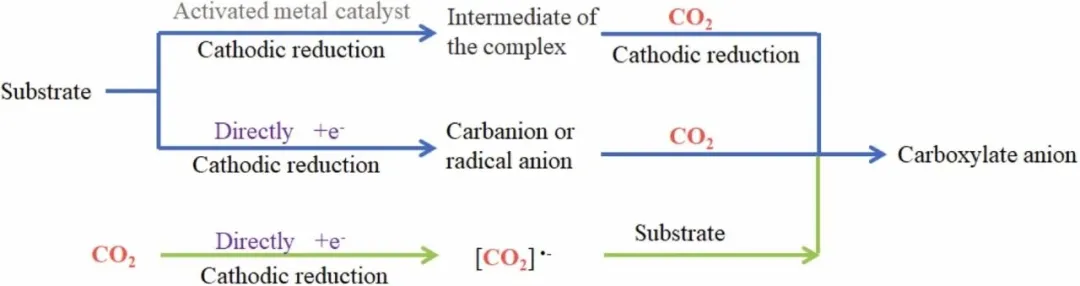

CO₂电羧化反应机理

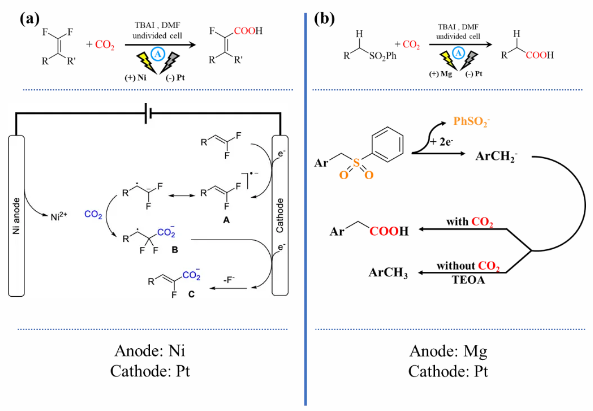

在与CO₂的电羧化反应过程中,由于有机底物与CO₂的还原电位不同,该反应路径可被分为两种类型。如果底物的还原电位比CO₂的还原电位更负,则反应更倾向于CO₂先被还原活化,从而形成CO₂自由基阴离子(CO₂˙⁻ )再进行下一步;而当底物的还原电位比CO₂的还原电位更正时,有机底物就被首先还原再进行下一步反应。因此,目前CO₂有机电羧基化反应机理有两条路径(图1)。第一种是CO₂活化机制,第二种是有机底物活化机制。CO₂活化机制是将CO₂还原为CO₂˙⁻(一种高反应活性的中间体),之后与有机底物偶联成羧酸阴离子。另一种活化机制是反应底物可以先被存在于阴极金属表面的电子直接还原成自由基阴离子(或碳负阴离子),然后它们与CO₂反应生成相应的羧酸阴离子。其中,后者占大多数,因为有机底物的还原电位通常比CO₂的还原电位更正,而CO₂具有较负的还原电位(在DMF中, E12°= -2.2 V vs. SCE)。此外,CO₂的溶解度比底物低,使得CO₂活化机制难以发生。

图1. 两种主要的CO₂电羧基化机制

CO₂活化机制下的电羧化反应

CO₂自由基阴离子是一种高活性中间体,在ECO₂RR中可进一步还原生成CO、HCOOH等多种产物,并可通过新的自由基链式反应攻击相对惰性的底物。然而,由于CO₂具有较高的热力学和动力学稳定性,利用CO₂作为合成子直接合成新化合物仍然是非常具有挑战性的。但是与ECO₂RR的多种反应途径相比,CO₂电羧基化反应合成目标羧酸的步骤较少,其次CO₂˙⁻ 可以直接攻击底物来实现羧基化反应。虽然CO₂的活化是困难的,但在电极修饰和合理设计方面仍存在一些研究工作。

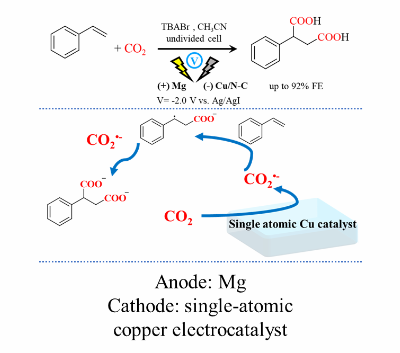

Gengfeng Zheng等人报道了碳骨架上的铜原子与氮配位的催化剂(Cu/N-C)可以有效催化苯乙烯与CO₂的电羧化反应,电羧化的法拉第效率达到92%(图2)(J. Colloid Interf. Sci., 601 (2021), pp. 378-384)。在此过程中,富电子Cu/N-C催化剂比直接将苯乙烯还原为苯乙烯自由基阴离子更有效地将CO₂还原为CO₂˙⁻ ,因为Cu/N-C催化剂与使用大块金属材料的催化剂相比,CO₂还原的过电位更低。与以往的研究相比,CO₂可以在Cu位点上活化,直接攻击苯乙烯的双键,生成苯琥珀酸。这表明单原子金属催化剂具有高选择性和高生产率的潜力,它们可以降低CO₂转化为自由基阴离子的能量屏障。Tsuyoshi Mita, Yong You等人以镁为阳极,铂为阴极,利用CO₂自由基阴离子实现了杂环的电化学二羧基化反应,经计算,其还原电位比- 3V vs. SCE更正(J. Am. Chem. Soc., 144 (2022), pp. 3685-3695)。他们还解释了1,3-二苯基异苯并呋喃(具有−1.8V vs. SCE的还原电位),可能通过底物的初始还原发生羧基化。金属Sm催化CO₂活化和单原子催化获得CO₂˙⁻ 都为CO₂电羧基化反应中活化CO₂提供了有效的方法。

图2. Cu/N-C催化剂催化苯乙烯与CO₂的电羧化反应

有机底物活化机制下的电羧化反应在大多数CO₂电羧基化反应中,据报道更多的有机底物被还原为自由基阴离子或碳阴离子,因此将其分为两种机制。在第一种机制中,首先有机底物的单电子还原产生相应的自由基阴离子,并立即与CO₂反应生成相应的自由基。然后它继续得到另一个电子形成相应的羧酸盐离子。如Jian Zhou、Feng Zhou等人报道,基于该机理,二氟烯烃与CO₂直接电羧基化可制得α-氟丙烯酸(图3a)(Org. Lett., 22 (2020), pp. 8424-8429)。此外,根据循环伏安法研究和密度泛函理论(DFT)计算,他们发现α-CF₃烯烃也可以还原为反应过程中所涉及的自由基阴离子。然而,在第二种机制中,底物将经历两个连续的单电子转移过程来形成碳阴离子。然后它与CO₂分子反应生成相应的羧酸盐离子。据报道,苯磺酸化合物的电化学脱硫羧化反应是根据第二种机制发生的(图3b)。当底物得到两个电子时,发生C−S键的断裂和苯磺酸离子的消除,生成了相应的阴离子;最后,它们可以与CO₂反应生成羧酸盐离子。

图3.(a)二氟烯烃与CO₂的电羧化反应;(b)有机苯磺酸化合物和砜与CO₂的电羧基化反应

基于上述机理,作者总结讨论了包括烯烃类、酮类、酯类、胺类,尤其是芳烃和n-杂芳烃等多种类型的有机底物与CO₂的电化学羧化反应。并基于相同类别的有机底物,作者分类讨论其使用传统的导电材料(如银箔、镍箔、碳棒等)或新型的纳米材料(如钙钛矿、单原子催化剂等)的研究近况。

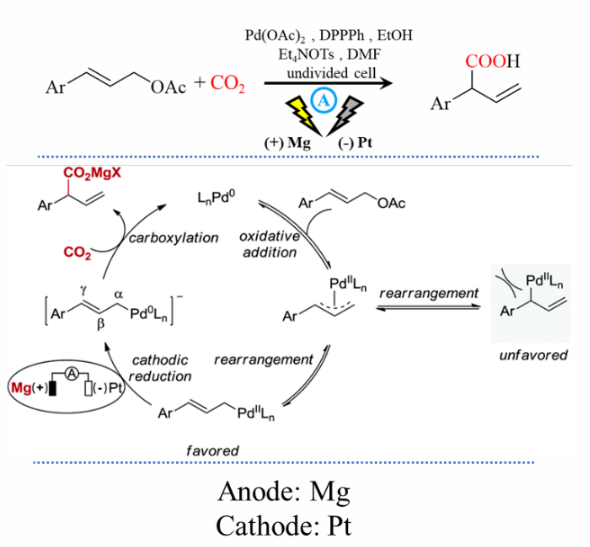

除了电子在阴极直接还原有机底物外,一些金属催化剂(如Pd、Cu等)首先在阴极被电子还原活化,然后其再与底物反应生成活性金属有机中间体;该金属配合物中的中间体进一步被还原,最终在CO₂存在下形成相应的羧酸盐。这与传统有机反应中金属配位反应的反应机理相似。作者在文中对这一部分通过金属催化剂活化底物分子生成金属活性中间体的机制也进行了讨论。

Tiansheng Mei等人首次报道了Pd催化的烯丙基酯与CO₂选择性羧化反应生成α-芳基羧酸(Org. Chem. Front., 5 (2018), pp. 2244-2248)。该反应在未分裂电池中使用Pt电极,Mg棒作为牺牲阳极,值得强调的是,如果不添加Pd(OAc)₂作为钯催化剂,反应产率会迅速下降。基于循环伏安图和前人的研究,其提出了一种合乎逻辑的反应机理,即Pd⁽⁰⁾氧化加入后产生阳离子π-烯丙基钯(II)配合物,然后在阴极还原下生成阴离子配合物与CO₂反应(图4)。

图4. Pd催化丙烯酯选择性CO₂羧化反应及其机理研究

总结与展望

目前对CO₂电羧化的研究还处于重要的发展重启阶段,是一条制备有机羧酸和助力碳中和的有效途径。鉴于CO₂具有较高的还原潜力,研究人员可能会将更多的精力放在主要具有挑战性的CO₂活化还原反应上和开发高效、实用的催化体系的电羧基化研究上。纳米催化领域阴极电极材料的新发展可以为CO₂的电羧基化提供很好的参考。在这方面,作者认为在不久的将来可以继续探讨以下几个方面:

1)提高电羧基化的效率和选择性。在有机电合成中,电极材料的选择是获得优异收率和选择性的关键,对电子转移动力学和热力学有重要影响。

2)促进CO₂电羧基化反应工业化。如上所示,大部分电羧基化反应在亚毫摩尔尺度的简单池子中进行。由于牺牲阳极、电子转移等问题,放大的克级反应受到严重阻碍。对于更大规模的反应,流动反应器提供了一个新方式方法,利于促进放大反应。

3)简化CO₂电羧基化反应。通过精心设计的催化电极,可以减少使用额外的均相催化剂或还原剂,从而降低反应风险,促进产物分离。

4)深入探究电羧基化机理。利用更多的现代技术,如微分电化学质谱(DEM)、时间分辨电子顺磁共振(EPR)、各种原位和非原位电化学方法以及计算研究来更好地研究反应机制。

04 文章摘要

Abstract

Recently, significant research has been conducted on the conversion of carbon dioxide (CO₂) into value-added chemicals. With the decreasing cost of clean electricity, electrochemical methods have emerged as potential approaches for converting and fixing CO₂. Organic electrochemical synthesis is a promising method for utilizing CO₂ because it transforms CO₂ into higher-value chemicals. This review introduces the research aspects of CO₂ conversion and the mechanisms of CO₂ organic electrocarboxylation reactions. Recent progress in electrocarboxylation with CO₂ is discussed, considering organic substrates and cathode types under different reaction mechanisms. Finally, the challenges and prospects in this field are highlighted with the aim of further promoting the fundamental understanding of CO₂ organic electrocarboxylation.

05 作者简介

朱永法 教授

朱永法,清华大学化学系教授、博士生导师,国家电子能谱中心副主任。分别从南京大学、北京大学和清华大学获得学士、硕士和博士学位以及在日本爱媛大学从事博士后研究工作。朱永法教授曾获教育部跨世纪优秀人才及国家自然科学基金委杰青年基金的资助,且获得国家自然科学奖二等奖1项,教育部自然科学奖一等奖2项、二等奖1项,教育部科技进步奖二等奖和三等奖各1次;出版著作5部并获专利24项;在Nat. Catal.、Nat. Energy、Nat. Commun.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等期刊发表SCI论文500余篇,其中高被引论文50篇;论文总引46600余次,H因子为120。自2014年至今获Elsevier高被引学者,2018年获科睿唯安“高被引科学家”。朱永法教授现担任Science for Energy and Environment (SEE) 创刊主编,Applied Catalysis B 副主编,Green Carbon副主编,中国感光学会副理事长兼光催化专业委员会主任,中国化学会环境化学专业委员会委员,教育部资源化学重点实验室学术委员会副主任等学术兼职。

张颖 副教授

张颖,江南大学化工学院副教授,硕士生导师。2015年6月于北京化工大学应用化学系本科毕业,导师孙晓明教授;2019年2月于澳大利亚Monash University获得理学博士学位,导师Jie Zhang以及Alan M. Bond教授;2019年6月加入江南大学化学与材料工程学院朱永法教授团队任副教授。研究方向为新型电催化材料的制备与合成;电催化二氧化碳性能与器件制备;电催化机理探究。在Angewandte Chemie、ACS Catalysis、Applied Catalysis B: Environmental等期刊发表论文60余篇。

06 Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1496127.html

上一篇:应汉杰院士与Green Carbon | 生物制造与双碳目标探讨

下一篇:朱永法教授与Green Carbon │ 有机半导体光催化剂:水分解和CO₂转化

全部作者的其他最新博文

- • Green Carbon文章 | 青岛能源所包西昌研究员、中国海洋大学孙明亮教授:高性能苯并呋喃基聚合物给体的设计开发

- • Green Carbon|青岛能源所郭荣波、付善飞研究员,资划所潘君廷研究员:氢氧化细菌——驱动可持续发展的微生物新力量

- • Green Carbon文章 | 福州大学汤禹副教授:木质素与塑料加氢升级的研究进展

- • Green Carbon文章 | 南京师范大学李秀娟研究员:蛋白质语言模型助力开发祖先序列驱动型 PET 水解酶

- • Green Carbon文章 | 山东大学苏田源副研究员:全景式特征分析助力挖掘新型PET水解酶

- • 甄崇礼教授与Green Carbon | 氢能价值链中的催化材料及下游技术的创新与商业化