博文

应汉杰院士与Green Carbon | 生物制造与双碳目标探讨

||

2024年10月17日-19日,2024全国绿碳科学会议在青岛召开。中国工程院院士、苏州大学校长、Green Carbon顾问委员会委员应汉杰教授应邀出席,并作题为“生物制造与双碳目标探讨”的主旨报告。

生物制造与双碳目标探讨

背景介绍

石化等不可再生资源为现代物质文明做出了巨大贡献,但化石资源的使用大量释放二氧化碳等温室气体,导致了严重的生态环境问题。工业生物制造利用可再生资源,是可持续发展的新生产方式。在本次报告中,应汉杰院士系统介绍了生物制造在推动“双碳”战略中的几种途径,包括生物制造经生物质“碳利用”减排,生物制造通过绿色新分子、新功能产品减碳和生物制造经生产过程和方式减碳。

中国工程院院士、苏州大学校长、Green Carbon顾问委员会委员应汉杰教授应邀在“2024年全国绿碳科学会议”作主旨报告

报告内容介绍

1 生物制造经“碳利用”减排

我国非粮生物质资源丰富,其中各类农作物秸秆约9亿吨,农产品加工废弃物5.8亿吨。非粮生物质是未来农工企业的基本原料,也是发展工业生物技术最大的挑战与机遇。非粮生物质利用方法主要包括直接利用法和原料置换法。直接利用法是指通过生物或化学手段直接对非粮生物质进行转化,制备碳基化学品应用于化工体系。原料置换法是指通过生物制造技术实现非粮生物质向粮食和蛋白的转化,通过饲用蛋白替代的方式解决粮食安全问题。

我国每年废弃的秸秆大约为5亿吨,理论上可以产出2亿吨混合糖,可培养出6000万吨高蛋白微生物。因此,以秸秆等非粮生物质为原料生产大豆替代蛋白,在资源体量上是解决我国饲用蛋白短缺的根本出路,非粮饲用蛋白有可能成为中国生物制造中规模最大的产品。

未来,进一步发展基于微生物蛋白质的食品和调味品,可为解决蛋白供给提供更多路径选择和技术支持。在直接利用方面,同淀粉、蔗糖相比,非粮低劣生物质组分结构复杂、解构困难,决定了其直接利用需要突破更高的技术壁垒。秸秆等低劣生物质的直接利用需要遵循“治”(治理)+“值”(增值)的思想,即通过生物质能源、生物基化学品、材料多联产的综合精炼路线,实现秸秆组分的“吃干榨净”。

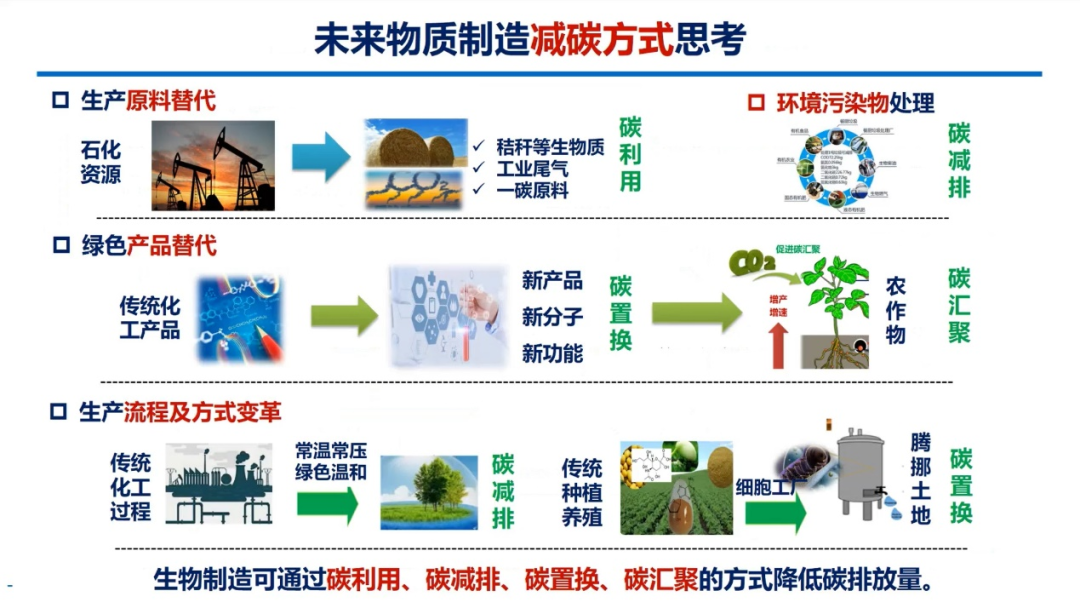

未来物质制造减碳方式

生物制造将为化学品和材料的绿色制造开辟新的原料和路线。例如,通过生物制造的方式制备生物基三苯三烯,再以生物基三苯三烯制备传统化工产品,将实现真正意义上的零碳排放。传统塑料从石油或煤炭中制备而来,很难自然降解;而生物材料以生物质为原料具有绿色安全、生物可降解的特性。如 1,3-丙二醇是最大来源的塑料单体之一,传统工业合成 1,3-丙二醇均是以化石资源作为原料,而其生物制造则以玉米、甘油等作为原材料,在室温条件下即可合成。与化石资源合成路线相比,生物制造法合成 1,3-丙二醇能耗和CO₂排放明显降低。

此外,生物制造在合成电子用产品原料聚酰亚胺、纺织行业、工程塑料领域、个人护理产品及合成橡胶原料法尼烯、角鲨烯等方面也取得了重要突破。

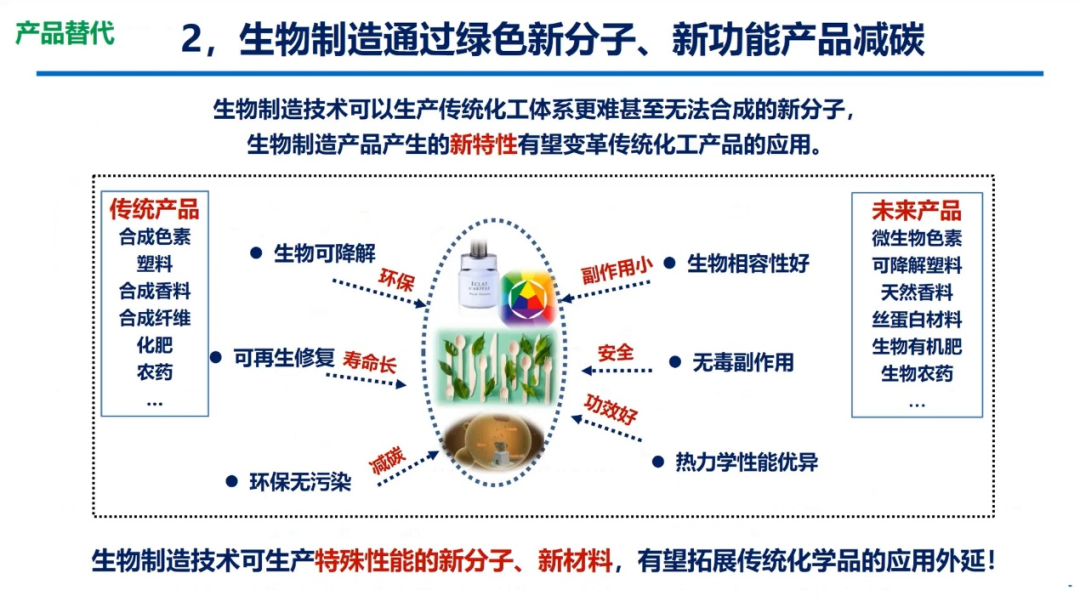

2 生物制造通过绿色新分子、新功能产品减碳

传统农用化工产品的使用,如化肥、除草剂、杀虫剂等造成了严重的面源污染和土壤生态问题。利用高效微生物及其代谢物取代传统农用化工产品,通过增加叶绿体、增强光合作用、生物固氮、生物防治、营养调节、持水缓释等功效,可助力实现农业高质量发展和固碳增汇的目标。

例如美国Pivot Bio公司,利用基因编辑技术增强了γ-变形菌的生物固氮机制,其被播种喷洒到土壤中可在土壤中生长并附着在植物的根部,实现植物全生命周期稳定供氮,减少30%-40%的肥料投入,并且不产生含氮污染物。再如微生物合成聚谷氨酸,作为助剂显著提高肥料利用率,在不减产的前提下减肥、减水,提高农业生产效率。

未来通过研发绿色生物技术及产品,将有毒、高污染的传统农用化学品替换为绿色清洁的光合增强剂、固氮增效剂、营养调节剂、植物保护剂、水分调节剂等,可有效降低环境污染,实现增加农业生产力与农业碳汇的目标。

生物制造合成绿色新分子、新功能产品

3 生物制造经产过程和生产方式减碳

植物天然产物、稀有中药材有效成分、动物内源性活性物质等将是未来大健康产业基础原料分子的重要来源。通过工业生物合成,实现植物、动物、稀有微生物等有效成分的制造,由传统的种植养殖向高效的生物制造工厂转变,将极大地提高生产效率和节约大量的土地,为“扩绿”“降碳”提供土地基础。

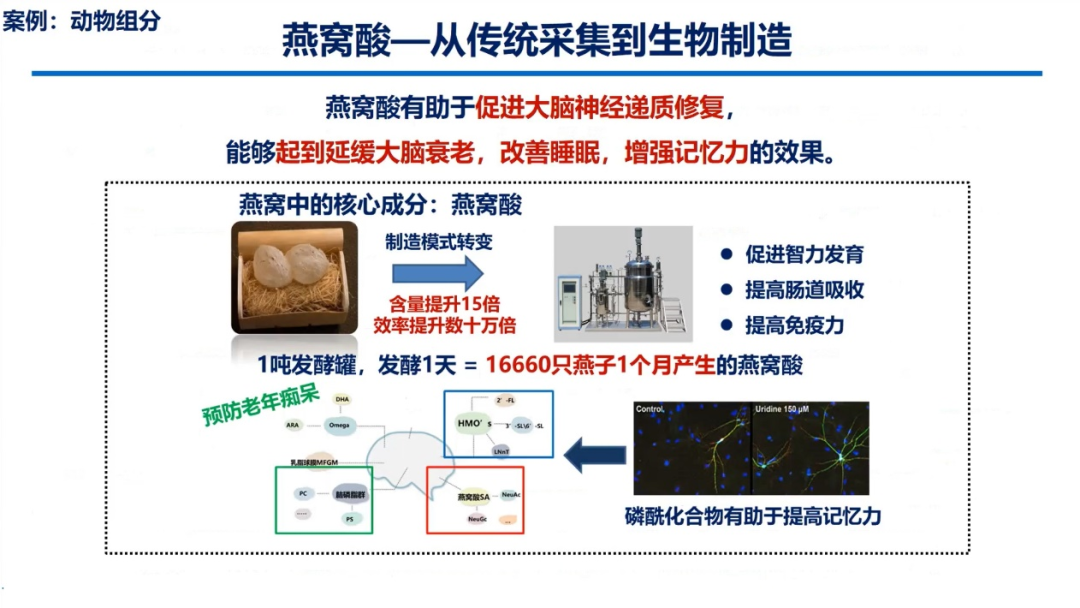

如,生物制造技术生产虫草素,理论上1台吨级生物反应器产量有望与虫草核心产区10万平方公里的年产量相当,虫草素含量可提升上千倍,功效明显增强。燕窝酸是燕窝中的核心成分,有助于促进大脑神经递质修复,延缓大脑衰老。生物制造技术中1吨发酵罐一天所产燕窝酸是上万只燕子一个月的产量。此外还有来源于药食用真菌和海洋藻类物质的活性物质,可通过微生物细胞工厂和生物精炼实现高浓度合成,并可通过修饰母核结构等实现生物活性的提升,对于构建有中国特色的健康养生产品具有重要意义。

燕窝酸生物制造

专家介绍

应汉杰 院士

应汉杰,生物制药工程专家。1969年7月生,浙江省慈溪市人。国家生化工程技术研究中心主任(南京),任职苏州大学校长。长期从事生物化工领域的科学研究、工程应用和教学工作,致力于用生物技术来改变物质制造的方法和新物质新用途的发现,为新质生产力的发展提供新的技术方案和新的产品,显著提高了我国相关企业的国际竞争力。通过思考生物技术与生产力之间的关系,提出了“生物+”的理念,赋能传统行业的转型升级与新生业态的出现,促进农业、大健康、环保、化工等领域的可持续创新发展研究,服务国家重大战略需求,促进我国经济高质量发展。相关成果获国家技术发明奖二等奖和省部级奖等,获全国优秀教师、全国优秀科技工作者等荣誉称号。2021年当选为中国工程院院士。

原文链接

应汉杰院士与Green Carbon | 生物制造与双碳目标探讨

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1495997.html

上一篇:宋卫国研究员与Green Carbon丨手性氨基酸的全绿色制备

下一篇:Green Carbon绿碳文章 │ 清华大学朱永法教授、江南大学张颖副教授:发展CO₂有机电羧化反应助力碳中和