博文

亚热带常绿阔叶林的哲学三问  精选

精选

||

图1 亚热带常绿阔叶林(云南哀牢山)

我是谁?我从哪里来? 我要到哪里去?据说来自古希腊哲学家苏格拉底著名的哲学三问,核心就在于认识自我,探索起源和规划未来。今天,我要谈的不是哲学问题,而是借此三问,谈谈亚热带常绿阔叶林起源和演变的问题。

“我是谁?”——亚热带常绿阔叶林的身份识别

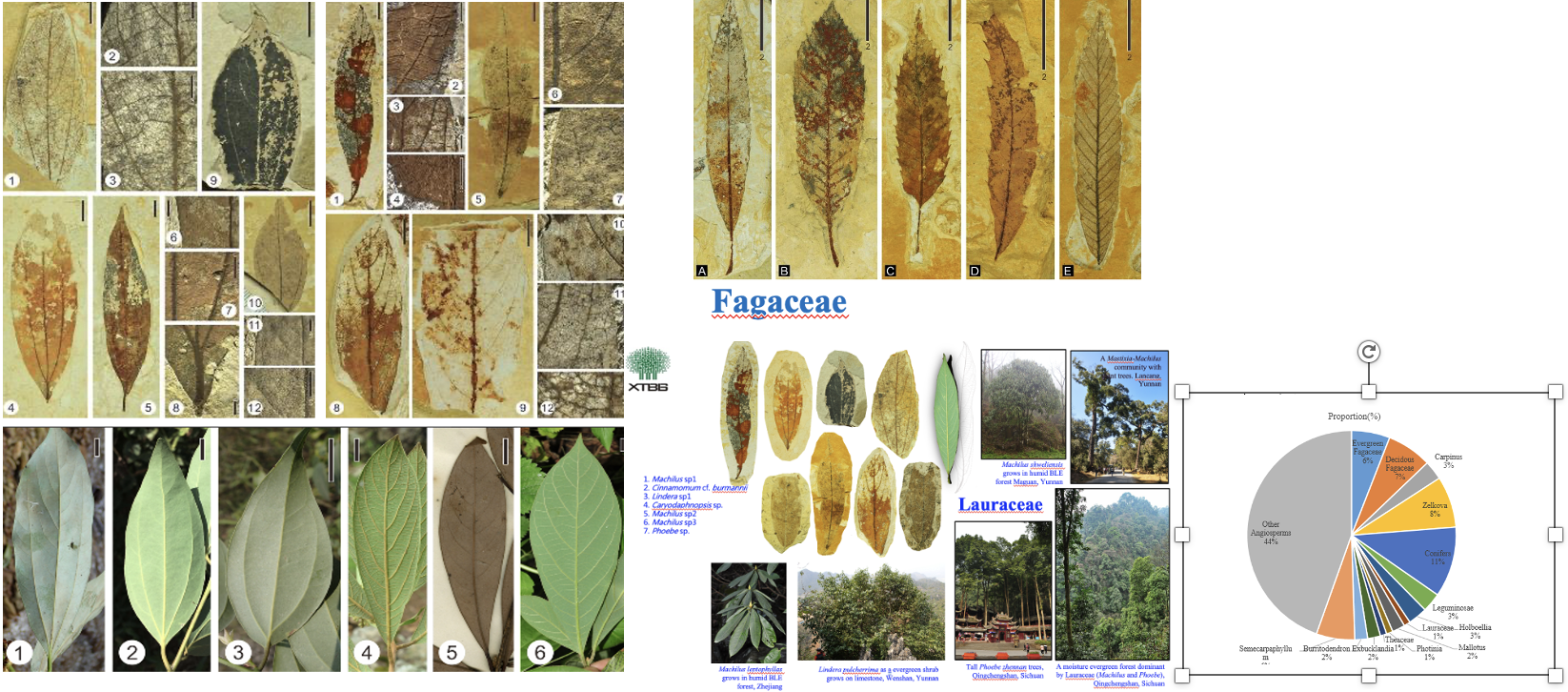

亚热带常绿阔叶林,是东亚分布的一种植被类型。从外观上看,亚热带常绿阔叶林冠整齐呈半球状,叶片中等大小,革质光滑发亮,叶面向阳,在阳光下闪烁耀眼的光芒。进入到这种林子中,可以看到整齐的群落结构,可以分成乔木层,灌木层和草本层,林中缺乏木质藤本和板根等热带雨林的特征(图1)。在组成上亚热带常绿阔叶林的建群种和优势种主要来自壳斗科、樟科、山茶科和木兰科,所谓的“四大金刚”(图2),亚热带常绿阔叶林主要分布在东亚北纬22°到34°(40°)的地区(图3)。

图2 组成亚热带常绿阔叶林的四大金刚壳斗科、樟科、木兰科、山茶科

图3 分布于我国的亚热带常绿阔叶林

图4 世界上其他地区的常绿阔叶林

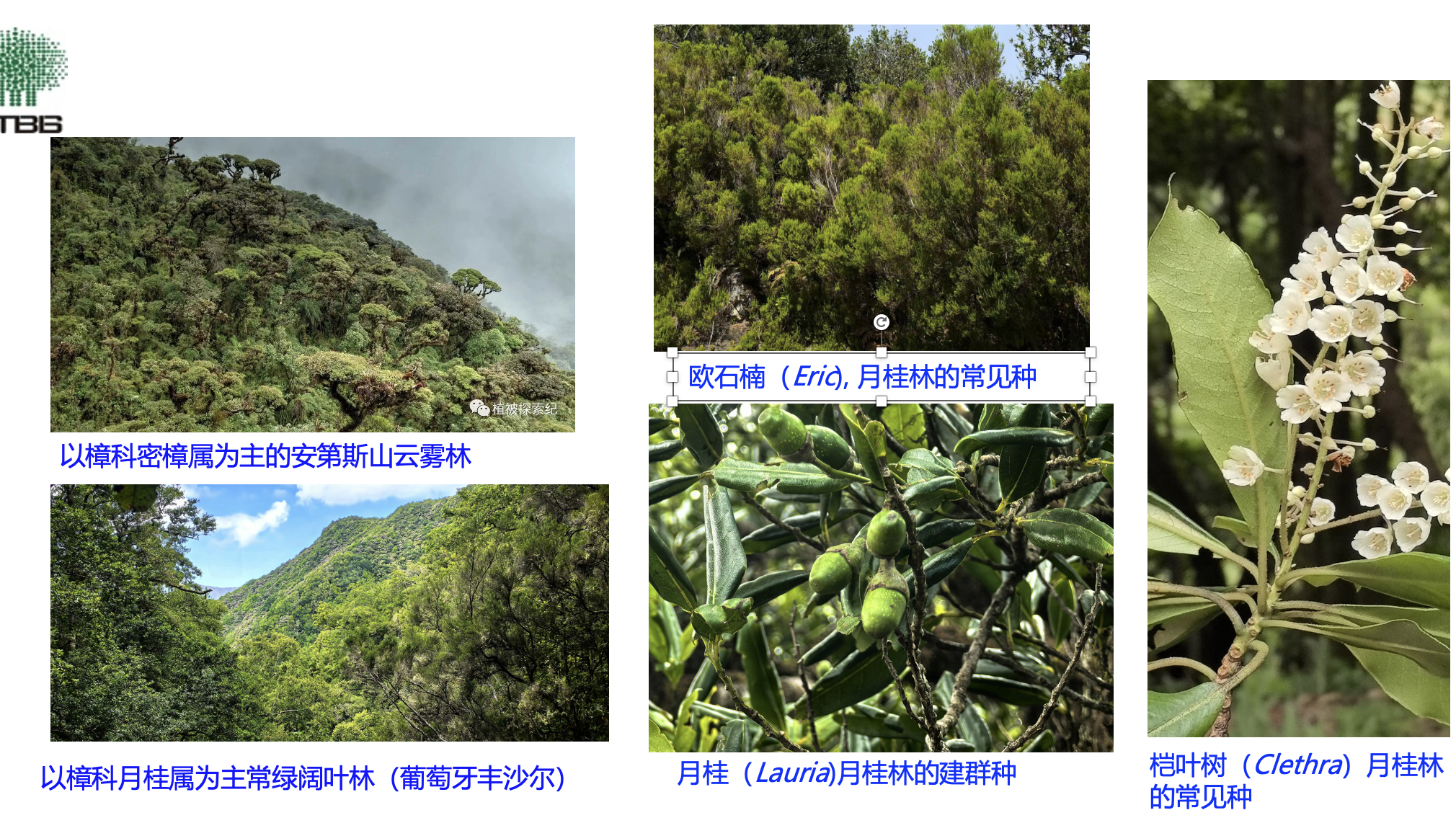

尽管世界上其他地区如南欧、澳大利亚和北美,也有一类植被被叫作常绿阔叶林。但是,那些常绿阔叶林,虽然在群落外貌和群落结构和我们(亚热带常绿阔叶林)有许多的相似之处,但是在物种组成上,则有较大差别。我们(东亚亚热带常绿阔叶林)的建群种和特征种无一例外来自“四大金刚”,南欧的常绿阔叶林建群种和优势种主要是樟科的月桂属(Lura)、桤叶树科的桤叶树(Clethra)和杜鹃花科的石楠(Erica)。而澳大利亚的常绿阔叶林的建群种是桃金娘科的桉属植物(Eucalyptus)(图4)。在汉语的语境中,亚热带常绿阔叶就是我们的专有名词。

“我从哪里来?”——起源与演化的探索之旅

常绿阔叶林是东亚最具特色,最重要的一种植被类型。森林生态系统中的重要的植被类群。由于占据了东亚广阔的区域,亚热带常绿阔叶林对于维持东亚的生态系统起着至关重要的作用,被称为东亚生态系统的稳定器。

由于我们(亚热带常绿阔叶林)在东亚生态系统中的重要作用,我们从哪里来就一直是植物学的研究热点。数篇分子系统学的论文,利用分子钟估算常绿阔叶林主要类群的起源时间,得出近乎一致的结论,认为亚热带常绿阔叶林起源于渐新世晚期到中新世早期。

除了分子系统学外,化石也是探索类群起源的重要证据,而且是铁证(hard evidence)。四大金刚中的壳斗科和樟科,不仅是亚热带常绿阔叶林中最常见、最主要的类群,也是东亚新生代地层中的常客,在东亚新生代的植物群几乎都能找到壳斗科和樟科的化石。随着古植物学和地层年代学的不断进步,我对分子系统学得出的亚热带常绿阔叶林起源时间产生了疑问,开始在学术报告中提出了质疑,逐步形成了比较成熟的想法,进而决定从古植物学的角度,开展了常绿阔叶林起源的研究。

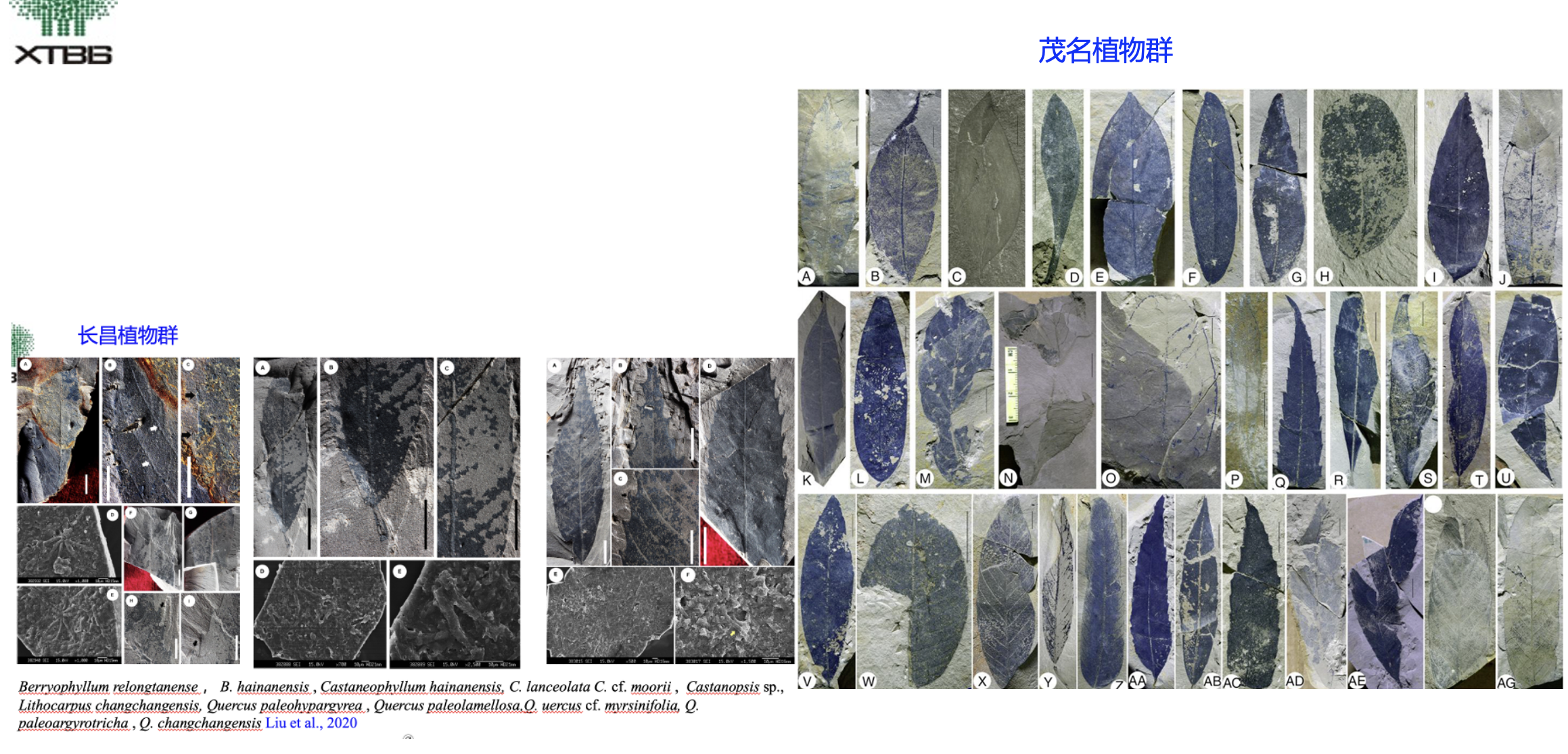

中山大学的金建华教授团队对海南的长昌盆地和广东的茂名盆地,开展了一系列的研究,发现和报道了大量的化石,其中大量的化石是樟科和壳斗科的化石,壳斗科的化石主要由石栎属和栎属的青冈组的植物组成。根据哺乳动物的化石,上述两个盆地的年代都是中始新世。在中始新世的地层中,发现了大量的樟科和壳斗科的化石,这提示着常绿阔叶林可能早在中始新世(4500万年)就已经出现(图5)。

图5华南中始新世植物群

图6 芒康植物群

图7吕合植物群

图8 文山植物群

说到植物化石,鉴定的准确性常常被现代植物学所怀疑。新一代的古植物学家,他们的研究成果都是发表在专业的peer review的期刊上。另外,古植物学家使用的分类特征与现代分类学家使用的分类特征有所不同。古植物学主要依靠叶的特征进行分类鉴定,而现代植物学家可以使用的分类学特征要丰富得多,大部分类群主要是使用繁殖器官的特征。其实植物叶还是有许多的分类学形状值得挖掘,比如壳斗科的叶的分类学特征就很显著,它们的叶大多是椭圆形,矩形和卵形,二级脉排列整齐,三级脉呈贯穿型,边缘全缘或具齿,如果具齿,那一定是单锯齿。这些特征组合起来还是比较容易从其他类群中区分开来的。现代植物学家不相信古植物学家的鉴定,主要原因是不熟悉古植物学的工作方式和化石的分类依据。

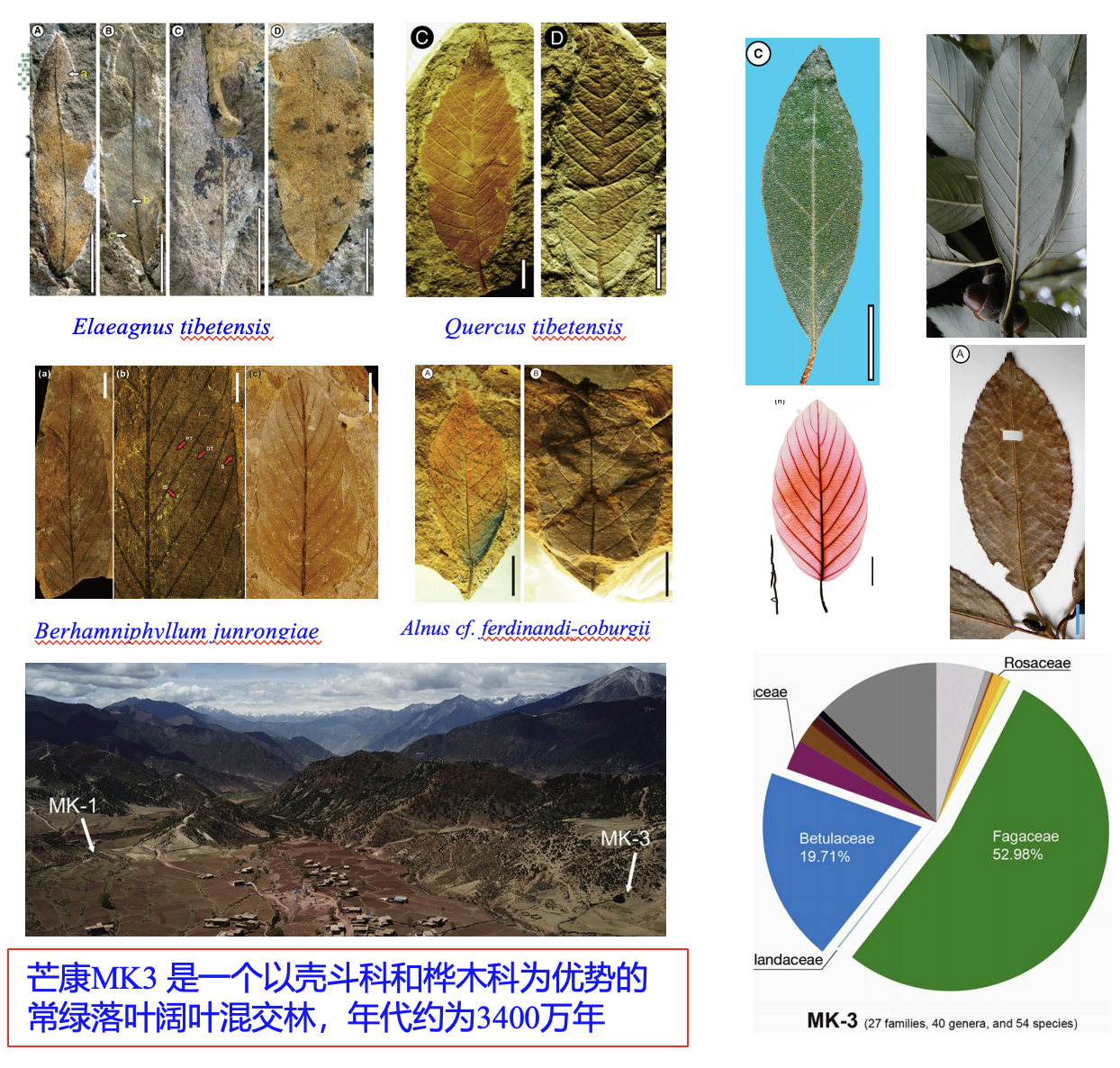

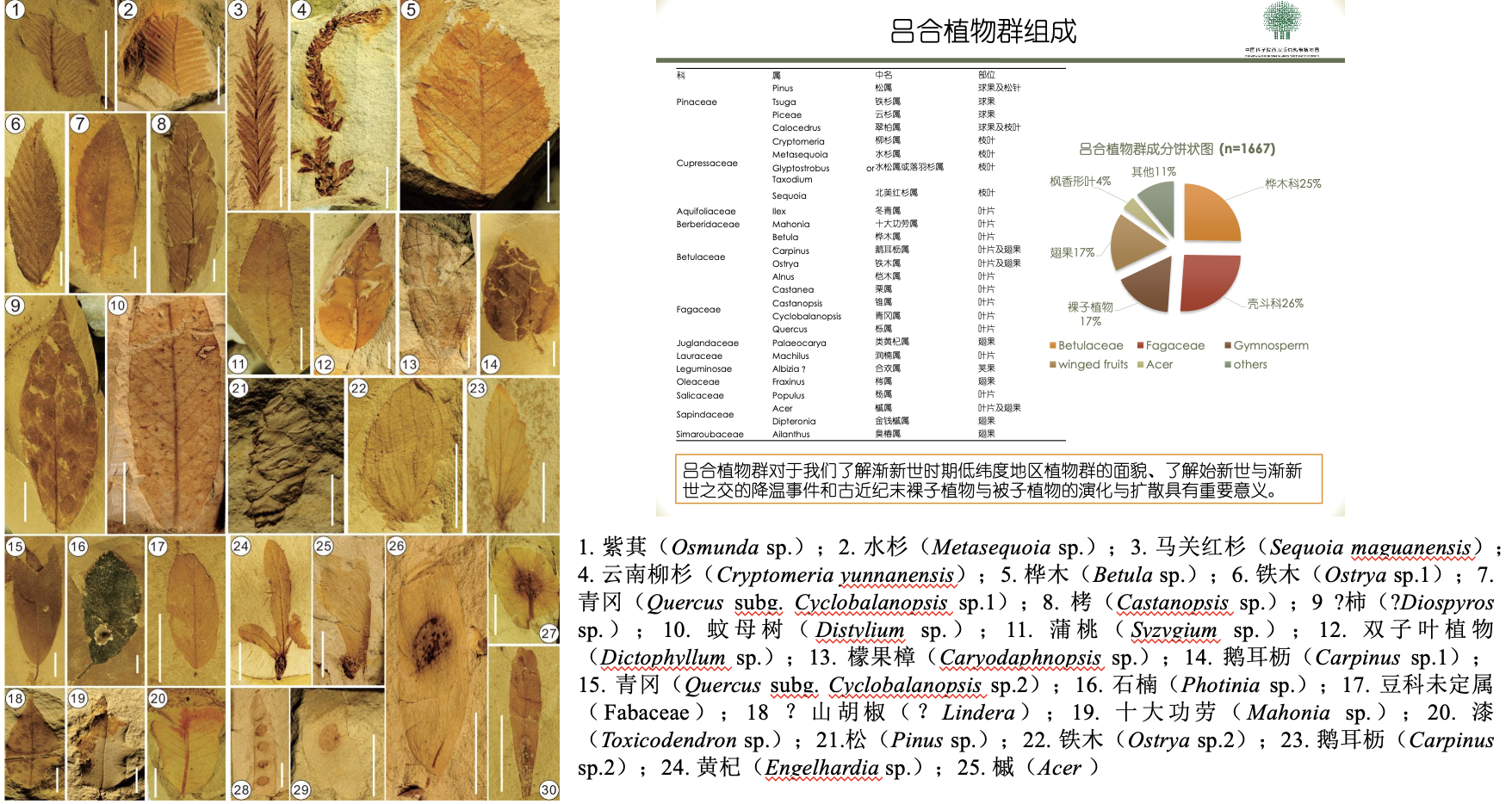

近年来我们研究团队相继在西藏的芒康,云南的吕合、文山、马关发现了几个新的植物群,这些植物群有几个共同的特点:首先从种类组成上看壳斗科中常绿类群(栎属的青冈组、石栎属和栲属)是植物群中最常见的成分,其次这些植物群的地层中都发现了火山灰,经过测年它们的地质年代大约在3500-3200万年之间,即从晚始新世到早渐新世。这些植物群也还有区别,芒康和吕合植物群中除了壳斗科,桦木科植物也是另一主角,而文山、马关植物群除了壳斗科以外,有丰富的樟科和豆科的成分。从区系成分上看,这些植物群和亚热带常绿阔叶林十分相像(图6-8)

接着我们收集了华中、华东以及日本新生代的化石记录,结果发现华中和华东在中新世以前,没有以壳斗科和樟科为主要优势类群的植物群。这和古近纪华中和华东的气候环境是相关的。在古近纪华中和华东是处在一条横跨东西的干旱带中,不具备亚热带常绿阔叶林分布的环境。随着青藏高原的不断生长,特别是北部的生长,东亚季风增强,中新世中国中东部才开始出现了与今天中东部相似的湿润环境,才出现了亚热带常绿阔叶。中东部的化石记录也印证了古气候的这一转变,浙江天台和江西的头陂中新世地层中,都发现以壳斗科和樟科为优势类群的植物群。日本则在晚始新世、早渐新世就类似于常绿阔叶林的植被类群。

如何证明以壳斗科和樟科为优势类群的植物群,就能够代表常绿阔叶林呢?我们用植物群的化石组合和东亚各地植被组成成分做了相似分析,结果表明以壳斗科和樟科为优势类群的化石植物群,在组成上与亚热带常绿阔叶林最为相似。

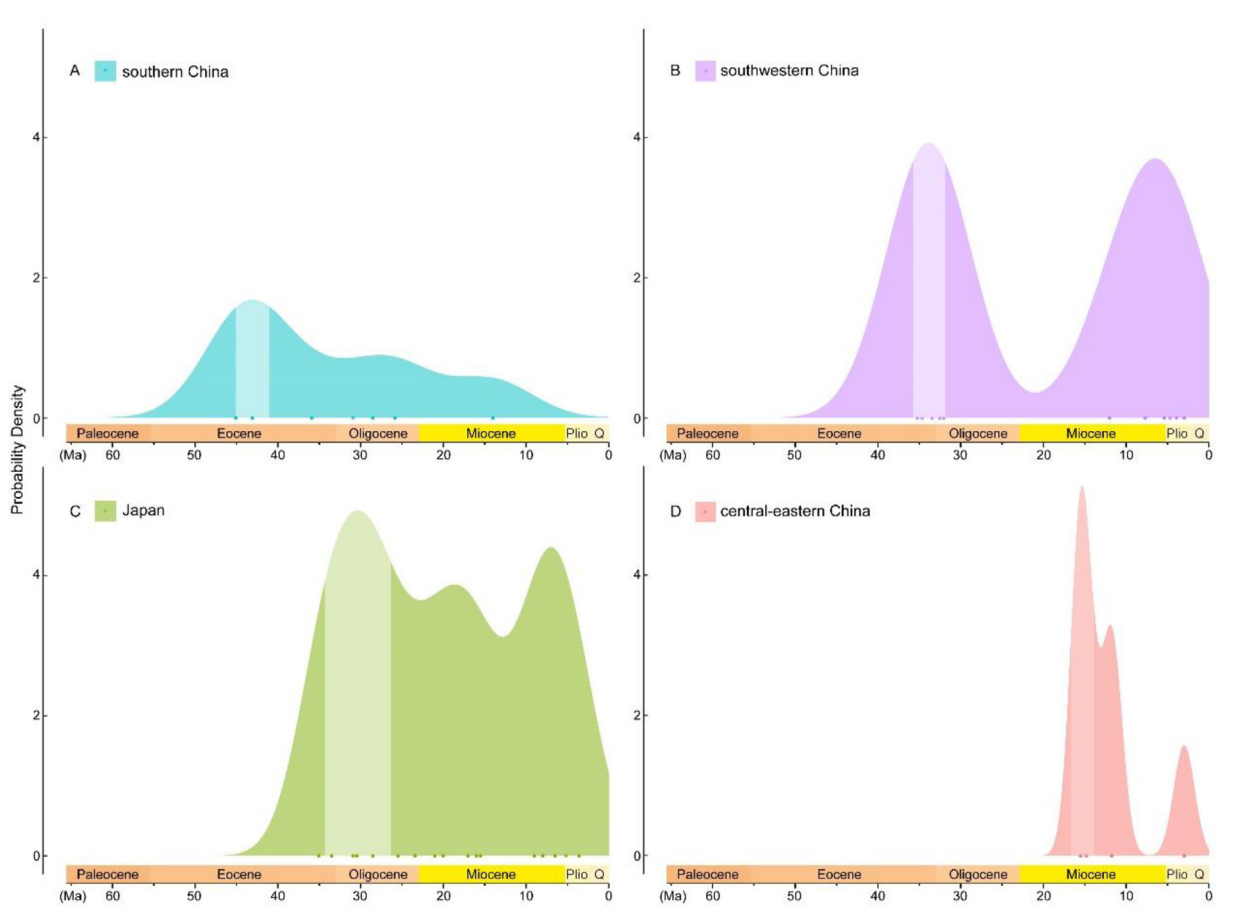

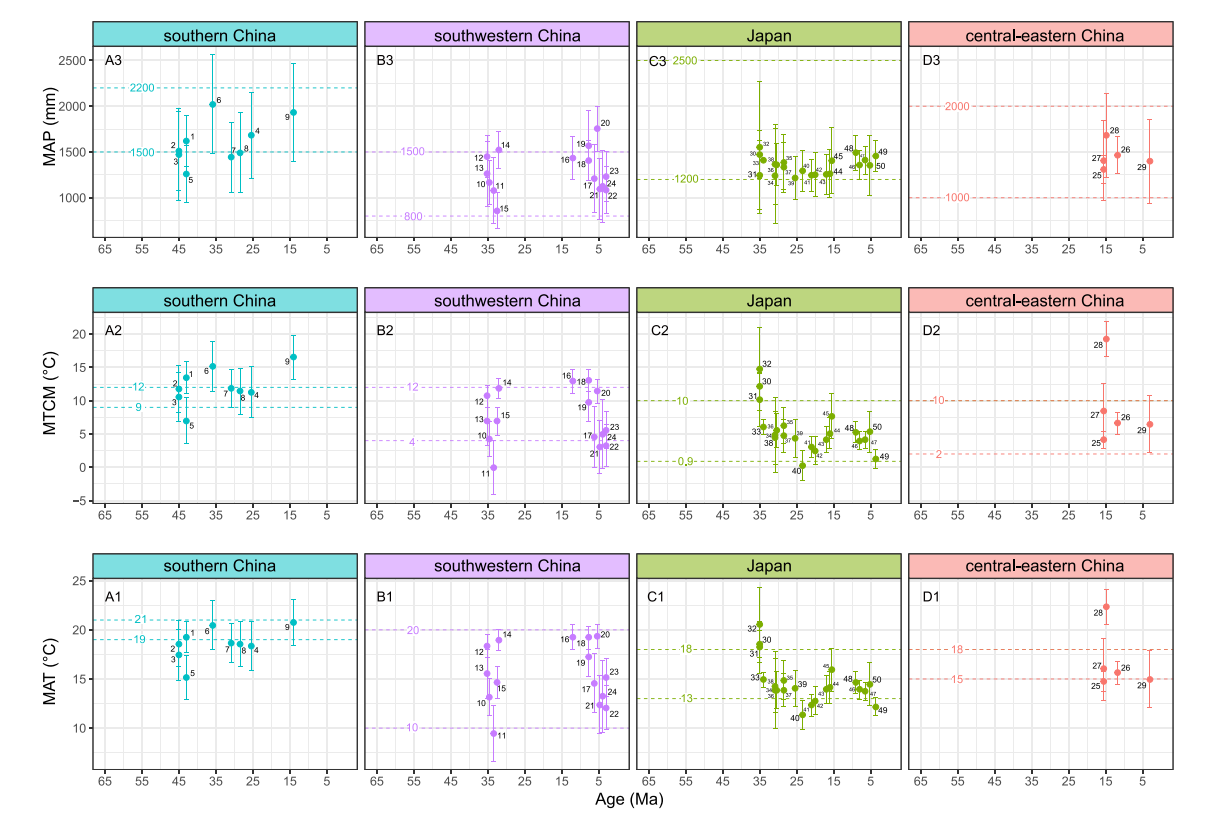

气候环境与植被类型是密切相关的,通俗地说有什么样的气候环境,就有什么样的植被类群。我们模拟了东亚不同地质历史时期的古气候。现代的亚热带常绿阔叶林是分布在一种温暖湿润的环境,年均温为:16-18°,年降雨量为:800-2000左右。古气候模拟表明,这样的环境自中始新世起出现于华南,晚始新世/早渐新世出现于西南,中新世才出现于华中、华东(图9)。

图8 东亚不同地区亚热带常绿阔叶林出现的时间

图9 东亚不同地质历史时期的古气候模拟

综合上述研究结果,我们得出结论:亚热带常绿阔叶林在东亚的出现具有时空上的差异性,不同地区的常绿阔叶林起源时间各不相同,华南最早,西南次之,华中和华东又次之。自此,我们部分回答了亚热带常绿阔叶林何时来自何处的问题。最完整的答案还需要探寻亚热带常绿阔叶林的源头,这项工作我们正在做。

“我要到哪里去?”——未来展望与生态安全

亚热带常绿阔叶林和季风气候密切相关,只要季风气候一直存在东亚,亚热带常绿阔叶林也就会一直在东亚繁衍。我们这次研究还有一个重要的发现:最湿季降水超过600毫米是东亚常绿阔叶林出现和维持的重要因素。长期生活在昆明,我注意到昆明个别年份的最湿季降雨已经低于600毫米。仅是个别年份对于亚热带常绿阔叶林的影响不会太大,如果持续如此,可能会危及亚热带常绿阔叶林的生态安全。

上述研究的结果以“Heterogeneous occurrence of evergreen broad-leaved forests in East Asia: Evidence from plant fossils”为题,发表于我曾经做主编的期刊《Plant Diversity》2025年的第1期第一篇文章(图11)。

从发现问题到提出假设,再到验证假说得出结论,整个研究过程充满挑战与收获。作为已经退休的我,和学生们兴致勃勃地开展这项工作,早已不是为了完成业绩,发表论文,而是在享受对自然奥秘的探索,这是科学家从大自然获得的最大奖励。这也是科学研究的魅力所在——在追寻答案的过程中,我们不仅找到了问题的解决方案,更深刻理解了生命与自然的神奇。

图11 研究论文封面

https://wap.sciencenet.cn/blog-52727-1474321.html

上一篇:揭开山海折叠的奥秘——读《山海折叠》有感

下一篇:一个小团队的成长日记