博文

参加第十一届国际古植物学大会的杂感  精选

精选

||

国际孢粉学大会(XV International Palynological Congress,IPC)和古植物学大会(XI International Organization of Palaeobotany Conference,IOPC)是国际孢粉学会和国际古植物学最高规格的学术会议,是古植物学家的奥林匹克盛会。国际孢粉学大会(IPC)始于1962年,迄今已经举办了15届。而国际古植物学大会则是从1980年才开始举办,比国际孢粉学大会晚了18年。考虑到两个学会科学家的研究对象,都是地质历史时期的植物,不过研究材料和方法有所不同而已,于是从2008年起,两个学会就合并举行。

今年的国际孢粉学大会(IPC)和国际古植物学大会(IOPC)是6月27日到30日在捷克首都布拉格举行。这次会议可谓是一折三波。会议原定于2020举行,由于疫情的原因,观望等待和多次推迟后,最终推迟到2024年。会议主办方启动3次筹备工作,会议今年终于顺利继续。

我是2000年,第一次参加在中国秦皇岛国际古植物学会的。之后,又参加了2004年在阿根廷巴瑞诺奇(Bariloche),2014年日本东京举行的IPC和IOPC会议。2018年由于签证的原因,错过了在巴西萨尔瓦多举行的会议。疫情之后,又一次参加大型的下线国际学术会议,感触颇多,记录于下:

一、会议的中国色

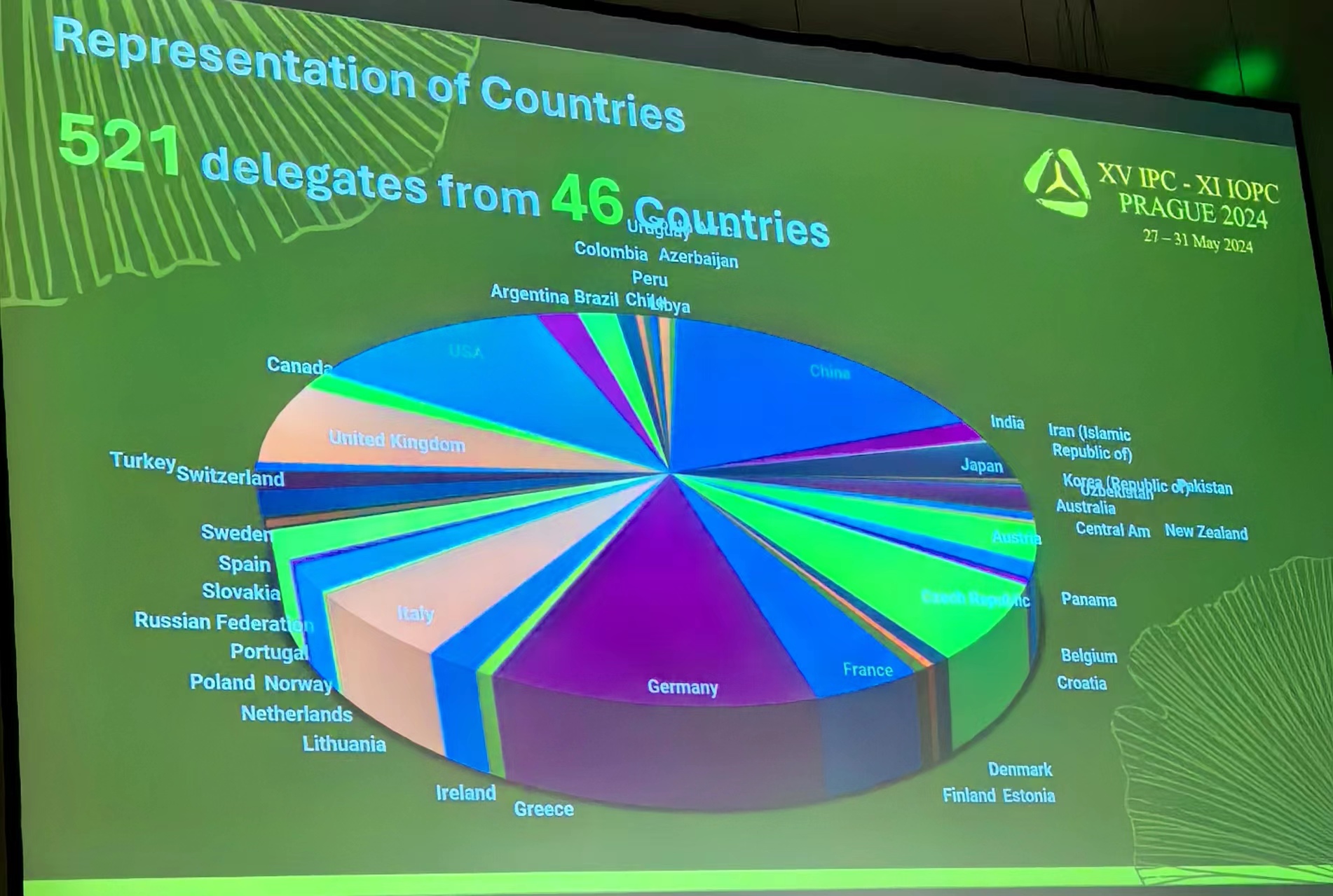

中国学者正在成为国际学术会议上的主角,是我参加这次国际古植物学会一个最深刻的感触。这次会议设置了92个专题讨论,涵盖古植物学和孢粉学以及相关的学科领域,有来自来全球46个国家521位代表参加。在会议主办方制作的“20个最多参会国家”的饼图中,中国的面积是最大的,中国的参会人数多于美国和德国(图2)。这还不包括许多在外留学的中国学生(他们的参会信息被写成了留学的所在国)。我数了中国学者合影照片中的人数,有70位中国学者(可能还有代表错过了合影)(图3)。中国代表的人数,占到了全体会议代表人数的13.4%。印度曾经是孢粉学和古植物学研究的大国,早在上个世纪40年代就成立了世界上第一所也是唯一的古植物研究所——Birbal Sahni古植物学研究所。和印度同行了解,印度这次仅有9位学者参加会议。

图2 参加会议国家的饼图

不仅是参会人数多,中国学者还活跃在会议的各个学术研讨会场。在每个学术专题中几乎都有中国学者的报告,而且大多数中国学者的报告,质量都比较高。特别看到一些年轻学者,操着十分流利的英语,自信满满地做报告、提问题和回答问题,让人十分欣慰。听了几位我自己学生的报告,我对自己的“二把刀”的英语,就变得不自信了起来。二十几年或十几年前,在国际会议敢于做口头报告的中国学者还不多,如今真是一个巨大的进步。

政治经济学中有一个重要论述,叫做“经济基础决定上层建筑”。之前对这个论述的理解,一直是囫囵吞枣。如今对这一论述有了深刻的认识。经济发展了,有钱了,才能够去做一些与生存需要关系不大,甚至是完全无关的事情。

图3 参加会议的中国学者的合影

二、古植物的研究向何处去

古植物学是一门古老的学科,是一个非常小众的学科。但是,古植物学在生命演化进程的研究中,有着不可替代的作用。这些年许多学科都在飞速发展,古植物学也在常进常新。通过会议的报告,我的感觉是和其它学科相比,古植物学的研究还有更大的发展空间。虽然,不少学者的报告,在科学问题的提出,解决问题的手段和方法上还是很有新意,听了以后也是备受启发的。但是,仍有不少的报告,除了材料不同以往,方法和前几届的报告相比,没有什么本质的不同。大数据的运用在地质学中已经相当的普遍,而大数据在古植物学中的运用还不是太多。一些学者仍在专心致志地做一些非常传统的工作。这些传统经典的工作非常重要,但是如果古植物学不能产出有影响力的工作,就会变得更加小众,更加的边缘化。做为科学院的一名研究人员,创新的要求经常在耳边回响,在现在的考评体系中,普通的文章发得再多,对于业绩加分起不来太多的作用。学科的发展也要求我们去关注大的科学问题,发表更加有影响力的文章。在中国古植物学的研究起步较晚,材料众多,研究队伍偏小,植物化石编目的工作都远未完成,化石发掘,分类鉴定的工作仍是十分缺乏的,这些问题不解决,严重制约了我们的创新能力。对此我也很矛盾,也提不出好的建议。我甚至觉得,我退休以后,没有了考核的压力,可以去专注一些经典分类和形态解剖的工作。

和现代生物学结合,去利用古生物的材料,思路去解决一些人类社会普通关心的问题,比如保护生物学、深时时期碳埋藏、植物与环境的协同演化,植物对气候变化的响应等在会议的专题中也都有涉及。会议甚至还设置了一个专题,去讨论科研工作中的性别歧视(专指对女性的歧视)。女性科研工作者在中国,从制度层面得到了充分的尊重。但是,女性科研工作者,由于自身的生理特点,所面临的问题比男性要多得多,男性科研工作者应该对女性科研工作者给予发自内心的尊重和关照。

三、简朴的会风

国外举办的学术会议,会风大多简朴,这次尤甚。会议开幕式,主席台做了四位人,国际古植物学会的主席都没有上台。开幕式也非常简单,没有邀请领导发言,没有长篇大论。会场内外没有大型的条幅,电梯里的电子广告牌,滚动播出着各种广告,会议的信息也会其中滚动出现(图4)。偌大的一个酒店,只有两处有会议logo,要拍个合影留念都很困难。纸质的摘要需要提前订购而且要交30美元,会议手册也没有纸质的,要从会议的网站的program中,才能找到会议报告的信息。会议有一个欢迎晚宴,自愿参加,收费110欧元。

图4 电梯间中滚动广告牌上的会议信息

四、线下会议非常重要

疫情给学术生态带来的一个重要变化,就是很多会议和评审都在线上举行。线上的会议省钱,省时,有许多的优势。但是,线下会议同行之间面对面的交流,甚至是闲谈,是线上会议不具备的功能。这种交流很多时候是漫不经心的,但是传递出来的信息比听正式的学术报告所获得的信息要多得多。我鼓励我的学生出来参加学术会议,除了交流和展示自己的研究进展之外,去认识同行更是得尤为重要。我曾经建议过我的学生,通过国际会议和国际同行建立起合作关系,特别要去和自己年龄相仿的同行建立起合作关系,甚至是朋友关系,大家相互学习,共同成长。等到一方或者双方都成为大牛的时候,回过头看看会是一段很有意思的佳话。国际古植物学会主席,美国著名古植物学Steven Manchester,比我小一岁,我们都是研究被子植物化石,是很小的同行,我们相识有20多年,相互访问过许多次,我们既是同行也是朋友(图5)。我向他学习过很多东西,他审我的稿子并不会因为我们这种关系,而放松学术标准,但是,他会更加细致地帮我修改英语。发布论文,参加学术会议,做学术报告,和同行交流是一个学者走向成熟的路径。

图5 笔者和前国际古学会主席著名古植物学家Steven Manchester的合影

这些参加学术会议,对于我来说还有一个重大的收获,在这次会议上,国际古植物学会授予我荣誉会员(Honorary Membership)的称号。国际古植物学会自2018年,开始设立荣誉会员的称号以来,有8位古植物学家获得过这项称号。按照国际植物学的说法,荣誉会员是那些有一定的国际学术影响力,曾经对国际植物学会做出贡献,现在比较年长的会员。这项荣誉称号设立较晚,我国许多卓越的古植物学家,都错过了这份荣誉,而我又恰恰在这个时候变老了,因此获得了这份殊荣。

图6 国际古植物学会主席西田治文教授为笔者颁奖

https://wap.sciencenet.cn/blog-52727-1436971.html

上一篇:基督山岛上的植物

下一篇:碧沽天池——滇西北考察纪行之一