博文

极端受限空间激发水的潜在电学特性  精选

精选

|

水在被困于微小通道中时会展现出非凡的电学特性——这一发现促使人们重新思考生物学、气候学和纳米技术领域的关键过程。

水因其独特的性质和广泛的存在性,成为地球上研究最为深入的物质之一,但它总能打破预期,不断给科学家带来惊喜。王等人在《自然》杂志发表的研究[1]指出,当水被限制在原子级平整晶体之间仅几纳米宽的空间内时,其电学特性会发生显著转变。该发现为理解水与其他材料界面处的行为开辟了新领域,对多个学科具有深远意义。

在体相状态下,液态水仅能允许少量电流通过,却能有效屏蔽离子或分子间的电场力(这种屏蔽效应可用介电常数量化,室温下体相水的介电常数约为80)。这些电学特性与体相水中密集的氢键网络密切相关,正是这种特性赋予了水卓越的能力:溶解盐类、稳定生物分子,并为生命系统运转所需的复杂化学反应提供条件。然而,自然界中的水大多并非以体相流体形式存在。在生物细胞、土壤、膜结构和多孔岩石中,水会被限制在纳米级空间内,其分子排列方式与体相状态下截然不同。

液态水具有较高的极化率,这意味着其分子的电偶极子很容易在电场中定向排列。但此前一项研究[2]表明,在纳米级受限条件下,表面间的水分子薄层会失去对电场的响应能力,其偶极子也无法垂直于表面定向。因此,与体相液体中的水分子相比,这些界面层中的水分子垂直极化程度和旋转自由度均会降低,该薄层几乎呈现“电学惰性”,垂直于表面方向的介电常数仅约为2。

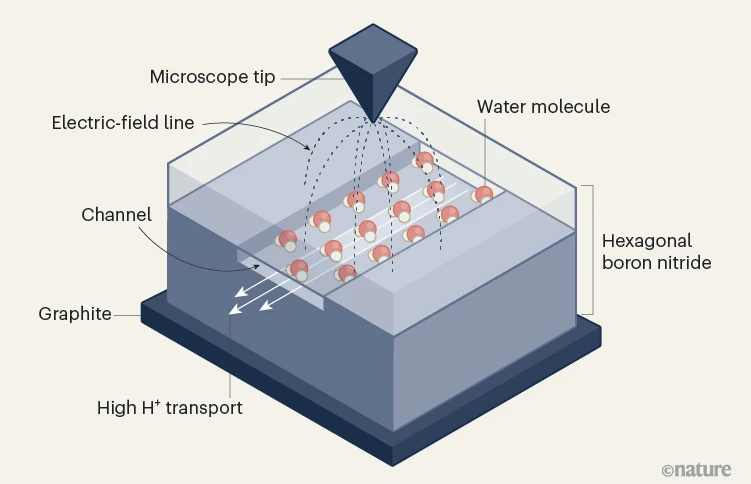

相比之下,由于难以测量受限空间内的局部介电特性,水在面内方向(平行于受限表面)的行为在很大程度上仍是未知的。王等人通过在石墨基底上堆叠的六方氮化硼层之间构建几纳米厚、数百纳米宽的狭缝状通道(图1),解决了这一难题。研究人员将超纯水注入通道,并用原子力显微镜极细的金属针尖探测液体的行为。通过检测受限水对针尖中多种频率交流电的响应,研究团队成功区分出其介电常数和面内电导率。

图1 | 探测纳米通道中水的电学行为 王等人[1]将水限制在堆叠于石墨电极上的六方氮化硼(一种原子级平整材料)层间通道中。研究团队利用原子力显微镜针尖产生的交变电场,探究水的电学特性。在仅1-2纳米厚(相当于少数几层水分子)的通道中,质子(氢离子,H⁺)沿平行于通道上下表面方向在水中的传输速度远快于体相水,对应极高的电导率。水分子上的电偶极子也极易沿同一方向排列(如图中分子排列所示)。这使得水的介电常数——衡量液体在电场中形成电偶极子能力的指标——大幅提高。

研究人员发现,在中度受限条件下(通道厚度大于约3纳米),水的行为与体相水相似,仅因通道表面电荷的影响,电导率略有上升。但当通道厚度降至仅1-2纳米(相当于4-5层水分子)时,液体发生显著转变:其面内介电常数飙升至1000以上。这种极高的极化率让人联想到具有重要技术应用的铁电晶体——这类材料具有自发电极化特性,且极化方向可通过施加电场反转。此外,受限水的面内电导率提升了数个数量级,在约3西门子/米时达到峰值,随后在通道厚度最小时再次下降。

为何液体在这种受限条件下会具有如此高的极化率?研究人员认为,极端受限环境破坏了体相水分子间通常形成的氢键网络。由此产生的无序排列使分子偶极子能以更协同的方式在面内重新定向,进而形成极高的极化率。同样的氢键破坏效应也加速了水分子间质子(氢离子,H⁺)的传输,使得电导率接近超离子晶体——这类材料是利用离子进行电荷传输的导电性能最佳的材料之一。

实际上,将水限制在二维空间中,会使其形成一种既非体相液体也非界面层的全新状态:类二维铁电水。结合今年关于低温下冰表面铁电相变的观测结果[3],王等人的研究表明,无论是液态还是固态,水在极端受限条件下都能呈现出电学有序性——长期以来,人们一直认为这种物质不具备此类行为。

这些发现的影响远超基础物理学领域。在生物学中,许多关键过程都涉及水通过细胞膜上的纳米通道(水通道蛋白)的传输,蛋白质和脂质膜周围也会形成纳米级水层。王等人的研究为理解此类环境中“水的受限状态如何本质上改变质子传输”提供了重要见解。弄清受限条件如何影响介电屏蔽和质子传输,可能会为离子通道功能、生物能量学(能量在生命系统中的流动方式),甚至酶如何利用水快速重组氢键网络以稳定反应等问题带来新的认识。

该团队的发现还可能对大气科学产生影响。在高层大气中,水会在微小气溶胶颗粒上冻结形成冰粒——这一过程被称为冰核化。这些冰粒会影响云的特性,若颗粒尺寸增大,还可能引发降水。冰核化过程涉及水在气溶胶颗粒纳米级孔隙中的冻结[4],而已知这种纳米级受限状态会显著改变冻结发生的条件[5]。如今,冰核化和云形成模型必须考虑受限条件下水的特殊介电和导电行为,因为水在孔隙中屏蔽电荷和传输质子的方式,可能会极大地影响最初的关键冰簇在表面或大气纳米颗粒周围的形成过程——这些冻结过程直接影响气候[6]。

在技术层面,该结果可能为改进膜设计开辟新途径,这类膜用于控制海水淡化、燃料电池和电池中的离子与水流[7]。研究发现受限条件下的水可呈现极高介电常数并模拟超离子导体,这表明受限液体有望成为纳米器件中的活性组件。

尽管研究结果令人瞩目,但仍存在一些问题有待解答。受限条件下集体偶极子响应的分子机制尚未完全明确。观测到的电导率已接近全氟磺酸树脂(如Nafion)等人工合成质子传导聚合物,但目前尚不清楚“受限效应”是否会在不同受限材料和表面化学性质下发生——例如,被限制在氧化物晶体或石墨烯等二维材料制成的微小通道中的水分子,是否会表现出相同行为?通道表面的疏水性又起到何种作用?此外,在控制程度较低的真实环境中,这种极端电学状态的可重复性也有待验证。

未来的研究可探索表面电荷、疏水特性或化学基团如何调控水的行为,以及类似效应是否会在其他极性液体(由电荷分布不对称的分子构成的液体)中出现。高分辨率模拟和互补实验探测将对构建“观测现象微观起源理论”起到关键作用。

长期以来,水一直被描述为“反常”物质——一种难以简单归类的液体。如今,王等人的研究为其增添了又一“反常”特性:在类二维受限条件下,体相水的行为会发生转变,展现出潜在的电学属性。在极端条件下,水不再是被动的溶剂,而是成为具有电学活性的液体。这一发现将重塑我们对蛋白质折叠、云形成和电化学储能等众多不同过程的认知。

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1506381.html

上一篇:首个慢性疲劳综合征血液检测方法问世

下一篇:硅氢气疗法治疗褥疮实验