博文

鸟类的大脑助力科学家揭开语言之谜

|

鸟类的大脑助力科学家揭开语言之谜

对鹦鹉和鸣禽进行的神经记录揭示了发声过程在大脑中的编码方式,突显了鹦鹉和人类在学习发声方面存在着惊人的相似之处。

Convergent vocal representations in parrot and human forebrain motor networks | Nature

人类的语言是最为复杂的交流形式之一,它依赖于对喉部(喉头)极其精细的运动控制,从而将声音塑造为有意义的词汇1。喉部的细微调节能够产生语调变化,使我们能够传达情感、意图和强调重点,为听众提供关键的信息线索2。这种发声控制的重要性在语言障碍中体现得十分明显,在语言障碍患者中,语调受损会干扰交流3。数十年来的研究表明,人类大脑皮层将感觉输入与运动控制相结合来实现语言表达4。然而,对于其他动物灵活发声的神经基础的理解一直难以实现,直到现在。纽约大学杨和龙5在《自然》杂志上发表的文章为这个谜团带来了曙光:研究人员聚焦于虎皮鹦鹉(Melopsittacus undulatus),这种鹦鹉以模仿人类语言的能力而闻名,并发现这些鸟类的发声运动网络与人类的发声运动网络之间存在惊人的相似之处。研究人员具有开创性的工作揭示了虎皮鹦鹉有一个专门的大脑区域,其组织发声的方式与人类大脑皮层中与语言相关的运动区域类似。

这些发现对于理解发声学习——即在听觉经验基础上修改发声的能力——将具有重要价值。发声学习对于人类语言发展至关重要,它使婴儿能够通过模仿照顾者来习得语言6。值得注意的是,这种技能并非人类所独有;某些动物也具备这种技能,包括鹦鹉和鸣禽,如斑胸草雀(Taeniopygia guttata)7。这些物种依赖专门的大脑区域来模仿和调节发声。

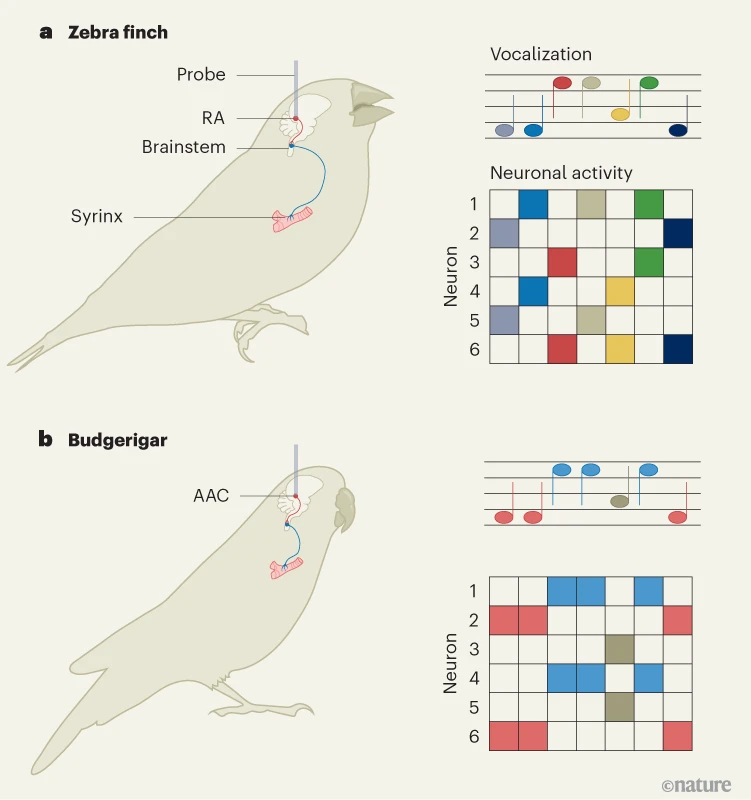

在人类中,语言运动皮层与脑干的疑核相连,疑核控制着喉部8。斑胸草雀和虎皮鹦鹉拥有不同的发声器官,由不同的大脑结构控制。斑胸草雀依赖于古纹状体粗核(RA)。这个大脑区域投射到脑干中舌下神经核的气管鸣管部分,该部分支配鸣管——鸟类相当于喉部的器官9。在虎皮鹦鹉中,前古纹状体中央核(AAC)同样通过脑干与鸣管相连10,11。

人类大脑皮层中语言是如何产生和被感知的

尽管不同物种之间存在解剖学差异,但从前脑经过脑干到发声器官的基本神经组织是保守的,这展示了在进化过程中,相似的结构如何经过调整以产生独特的发声行为。然而,不同物种在能力上存在特定差异:人类在语言方面拥有无与伦比的发声灵活性,鹦鹉擅长模仿,而斑胸草雀则能唱出具有固定音节的模式化歌曲。通过比较这些差异,研究人员能够深入了解大脑是如何协调发声的。

杨和龙对虎皮鹦鹉的AAC和斑胸草雀的RA进行了高密度的神经记录——这一壮举需要极高的精度,才能捕捉到自由活动动物的神经活动。他们的发现突显了鸟类发声运动控制方面既有共同之处,也有独特之处。斑胸草雀唱出的是刻板、结构固定的歌曲,而虎皮鹦鹉则展现出极为灵活的发声能力。尽管存在这些差异,AAC和RA中的神经编码原则在发声运动控制中起着核心作用。

在斑胸草雀中,RA神经元会产生一种动态的“活动条形码”,在歌曲展开时,独特地代表歌曲的每个部分(图1a)。相比之下,虎皮鹦鹉的AAC表现出更具适应性的编码策略:神经元会为具有共同声学特性的声音重复使用相似的活动模式,从而使发声输出具有更高的灵活性和多样性(图1b)。这种策略与人类语言产生中所观察到的情况相似,这表明发声学习背后的机制存在趋同进化。

图1 | 鸣禽和鹦鹉发声时的神经记录。a,杨和龙5在斑胸草雀发出各种声音时记录了它们的大脑活动。作者使用高密度神经探针测量了一个与发声相关的运动区域,即古纹状体粗核(RA)的活动,RA通过脑干向鸣管(鸟类的发声器官)发送信号。在一首模式化歌曲的演唱过程中,不同的RA神经元群体处于活跃状态,随着歌曲的展开,形成了独特的“活动条形码”。b,虎皮鹦鹉(能够进行复杂发声和模仿的鹦鹉)中与RA相对应的区域是前古纹状体中央核(AAC)。对于具有相同声学特性(如音高)的声音,特定的AAC神经元会活跃起来,而不是形成独特的条形码,这使得发声具有灵活性和多样性。这种神经编码模式让人联想到人类的编码模式,表明人类和鹦鹉的发声学习可能存在相似的机制。

这项研究还揭示了AAC经过精细调节,能够对特定的声学特征进行编码,比如音高、谐波结构和噪声程度。音高决定了声音的高低——例如,鸟的啁啾声与狗的吠叫声的区别。谐波结构定义了音调的质量,区分了钢琴的音符与青蛙的叫声。噪声程度是衡量声音结构程度的一个指标——例如,树叶的沙沙声就是一种结构程度较低的声音。通过将这些声学参数映射到有序的神经活动中,AAC使虎皮鹦鹉能够发出各种各样的声音,这是它们卓越模仿能力的基础。最后,杨和龙表明,利用简单的线性模型,可以从AAC的神经活动中解码出音高等声学特征。

这些发现突显了虎皮鹦鹉发声灵活性背后复杂的神经策略。AAC能够为相似的声音重复使用神经模式,这为理解复杂发声行为是如何产生和控制的提供了基础。这些神经编码策略可能与人类的神经编码策略共享基本原理,为未来的研究提供了令人兴奋的方向。

展望未来,科学家们可以探究AAC是如何随着时间发展的,将其与其他物种中类似的大脑区域进行比较,或者使用基因工具操纵其活动,以确定神经模式与发声行为之间的因果联系。此类研究有望推动语言治疗的发展,并为脑机接口技术带来启发。杨和龙的研究不仅加深了神经科学家对发声学习的理解,也证实了被称为“鸟脑”或许真的是一种赞美。

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1478415.html

上一篇:饮用氢气纳米气泡水辐射防护作用研究【日本2025】

下一篇:中国科学家发现理想的真菌抗生素