博文

奥古斯特·克罗格毛细血管功能研究〖大家〗  精选

精选

|

奥古斯特·克罗格相关研究及毛细血管功能认知演变

奥古斯特·克罗格(August Krogh)曾两度荣获颇具声望的国际斯蒂根奖(Steegen Prize),一次是因氮代谢研究(1906年),另一次是因推翻气体跨肺上皮主动转运的概念(1910年)。尽管成就斐然,但在1920年初,这位技艺精湛的实验科学家在国际上鲜为人知,即便在其所属的哥本哈根大学教职员工中,知名度也相对较低。

不过,早在1919年初,他就已向当时英国《生理学杂志》(The Journal of Physiology)的主编兰利博士(Dr Langley)提交了三篇论文。这些论文将骨骼肌毛细血管数量的解剖学观察与氧气扩散理论相结合,提出了毛细血管具有全新主动作用的观点——该观点解释了从静息状态到运动状态下,血液与肌肉间氧气通量大幅增加的现象。克罗格曾向好友、著名剑桥呼吸生理学家约瑟夫·巴克罗夫特(Joseph Barcroft)评价,前两篇论文“相当枯燥”,但他认为第三篇关于氧气供应与毛细血管调节的论文“颇具研究价值”。正是这三篇论文,为克罗格赢得了1920年诺贝尔生理学或医学奖,且此次获奖毫无争议,它们也构成了本综述的核心基础。

这些研究成果彻底改变了人们对毛细血管功能的认知:此前,毛细血管被视为被动的通道和交换血管,其功能完全受制于上游小动脉;而克罗格提出,毛细血管是独立的收缩单位——在静息状态下,绝大多数毛细血管处于关闭状态,在肌肉收缩过程中则会主动开放,他将这一过程称为“毛细血管募集”(capillary recruitment)。本文将探讨克罗格的研究发现,以及他在研究过程中面临的部分实验难题。尤其是他为模型设定的边界条件(如深度麻醉的动物、心肌细胞内氧分压可忽略不计、毛细血管“非开即关”的二元功能),并未经受住时间的考验。

随后,我们将为读者介绍此后的一系列重要发现——这些发现是我们当前理解肌肉微循环调控机制的基础,并将以回顾视角重新审视克罗格的研究成果。文中提出的观点认为:在这一案例中,诺贝尔奖的权威性可能导致科学家们忽视了一些极具说服力的证据。正如克罗格与妻子玛丽·克罗格(Marie Krogh)所证实的,气体无需通过主动转运即可跨越肺内血气屏障;同样,骨骼肌中的毛细血管并不会自发或主动地开启与关闭,而且这种“主动开关”功能也并非解释运动时血液与肌肉间氧气通量增加的必要条件。

因此,当代毛细血管功能模型认为:静息状态下,绝大多数肌肉毛细血管都维持着血流;从静息到运动状态,血液与肌细胞间氧气通量的增加,并非源于毛细血管主动舒张,而主要是通过提高已有血流的毛细血管中红细胞与血浆的流动速率实现的。克罗格作为实验科学家的卓越才华备受赞誉,他提出的科学问题开启了众多富有成效的研究领域(包括微血管功能研究),这些贡献同样值得高度认可。

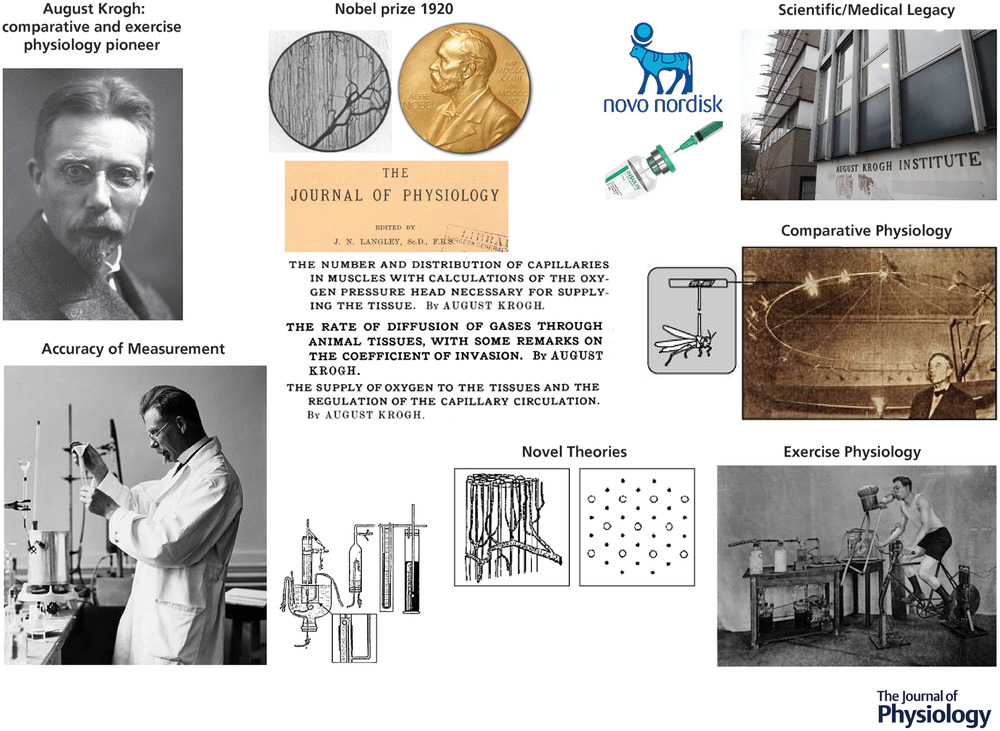

摘要图说明(从顶部中央图片开始逆时针方向):

摘要图说明(从顶部中央图片开始逆时针方向):

奥古斯特·克罗格于1920年荣获诺贝尔生理学或医学奖,且此次获奖毫无争议,获奖依据是他前一年发表在《生理学杂志》上的三篇开创性论文。这些论文重新定义了毛细血管在静息和运动状态下为骨骼肌供氧过程中的作用。

他提出的“毛细血管募集理论”具有革命性意义:该理论认为,在肌肉静息状态下,绝大多数毛细血管处于收缩(关闭)状态(图中以小点表示);而当肌肉开始收缩时,这些毛细血管会舒张,从而增加血流,为肌纤维输送更多氧气。

克罗格设计的微量测压计能够测量低至0.001%的氧气浓度/分压,这一仪器对他和妻子玛丽·克罗格的研究至关重要——他们凭借该仪器推翻了“肺部氧气通过主动分泌从肺泡进入血液”的传统观点。

克罗格还设计了功率自行车,并与约翰内斯·林哈德(Johannes Lindhard)等人合作,助力斯堪的纳维亚地区运动生理学学科的建立。作为比较生理学领域的先驱,克罗格会根据物种在解答关键科学问题方面的独特优势来选择研究对象。在他去世时,正利用图中所示的蝗虫“跑步机”研究蝗虫的代谢机制。

奥古斯特·克罗格研究所(August Krogh Institute)成立于1970年,该机构为科学家(其中包括克罗格的部分前学生)提供了平台,使他们能够继续推进其导师开创的研究工作。

在克罗格众多医学贡献中,或许最重要的一项是:他将胰岛素配方引入丹麦,并促成丹麦获得低成本生产胰岛素的许可。如今,丹麦的诺和诺德公司(Novo Nordisk)已成为全球最大的胰岛素生产商。

奥古斯特·克罗格相关事迹与人文贡献

2020年10月是奥古斯特·克罗格(August Krogh)毫无争议地荣获1920年诺贝尔生理学或医学奖100周年。专题论文《普尔等人(2020)》(Poole et al. 2020)聚焦了1919年克罗格发表在《生理学杂志》(Journal of Physiology)上的三篇关于肌肉微循环与氧转运的论文,正是这些研究为他赢得了诺贝尔奖。在该论文中,研究者采用朱利叶斯·康罗(Julius Comroe)具有深刻洞察力的“回顾分析法”(Comroe, 1978),助力阐明克罗格(及其妻子玛丽)的研究发现并梳理其背景,同时将这些发现置于当代视角下进行解读。为引导读者聚焦“毛细血管功能认知的科学发展历程”,《普尔等人(2020)》省略了克罗格生平的其他细节、他所面临的独特挑战及众多其他成就。对于感兴趣的读者,下文将呈现相关片段,为这位杰出的人道主义者、至今仍极具影响力的生理学家之一勾勒出引人入胜的背景故事。

走近天才奥古斯特·克罗格:还原真实的他

人类天性中总有崇拜英雄的倾向。不妨看看美国华盛顿特区美国国家历史博物馆中乔治·华盛顿的雕像——其身躯采用希腊神祇的造型,以衬托头部的庄重。但正如华盛顿曾需克服一些“非领袖特质”(如众所周知的尖细嗓音,以及由木头和动物牙齿制成的假牙),真实的克罗格也面临过诸多考验,磨炼其意志与品格。每当此时,克罗格总会引用丹麦博学家皮特·海因(Piet Hein)的名言:“值得攻克的难题,会通过‘反击’彰显其价值。”

作为六个孩子中的长子,克罗格在丹麦日德兰半岛的小镇格雷诺(Grenaa)的家族啤酒厂长大。他性格文静、腼腆,同龄的密友寥寥无几,且多数在童年时期便夭折了。克罗格天生左撇子,却因当时的宗教教条被迫佩戴了一年硬质手套,以禁止使用左手;后来,他逐渐练就了双手并用的能力。学业对他而言异常轻松,以至于同学和部分老师认为他“懒惰”。但有一位名为卡尔·尼尔森(Carl Nilsson)的老师却赞赏年少的克罗格“做事讲求效率”,并教他如何进行批判性思考。一次,两人共同拆解望远镜时发现,将目镜反转后,望远镜便能当作简易显微镜使用。对克罗格而言,这件事开启了他毕生致力于“细致观察与严谨实验”的事业。后来,被誉为丹麦动物学界“顽童”的威廉·索伦森(William Sørensen,克罗格称其为“威廉叔叔”)——因对劣质科学研究“言辞犀利地批判”而闻名——进一步塑造了克罗格的科学精神。

19岁时,克罗格决心成为一名科学家。他认为自己和兄弟姐妹受宗教影响过深,便退出了国家教会。此前,他加入丹麦海军的计划也已夭折——原因很可能是他体态不佳。克罗格身高约6英尺(约1.83米),成年后背部明显佝偻。尽管学业优异,但考试总会引发他严重的不适,慢性胃痛也一直困扰着他。他极度腼腆,甚至不敢主动与陌生人交谈。此外,他毫无音乐天赋,还将音乐视作“令人不悦的噪音”。

克罗格认为哥本哈根大学的课程大多是“浪费时间”,因此他更倾向于通过直接研究动植物来学习植物学与动物学。他在卧室里搭建了一个水族箱,通过分析蚊子幼虫鳔中的气体含量,研究其浮力调节机制。遗憾的是,无论是当时还是后来在实验室工作期间,他长期暴露在汞蒸气环境中。他的女儿博迪尔(Bodil)认为,这很可能是导致他健康问题频发、有时脾气暴躁的原因(Schmidt-Nielsen, 1995, p. 75)。

或许是长期吸入汞蒸气引发的频繁病痛,让克罗格意识到运动对身心健康的益处。他本人热爱长途散步、骑行数英里穿梭于乡间,还喜欢皮划艇与帆船运动。但与多数人不同,克罗格对运动的兴趣远不止于个人健康——他与约翰内斯·林哈德(Johannes Lindhard)共同开创了斯堪的纳维亚地区的运动生理学研究领域。1903年起,克罗格立下誓言:每周日都放下工作进行体育活动;晚年时,他又将周六也用于户外锻炼。

克罗格对“定量生理学”的痴迷,始于克里斯蒂安·波尔(Christian Bohr)在医学院讲授的“血液气体转运”课程。波尔对这位年轻人印象深刻,便聘请他担任自己的实验室助理。一次,在波尔举办的聚会上,众多大学教授佩戴着各式勋章出席,克罗格见状便决定,日后绝不接受任何此类荣誉装饰。后来,在大学年度庆典宴会上,当他获得诺贝尔奖的消息被宣布时,对排场与仪式的反感促使他带着妻子玛丽悄悄离场。他从不是一个追求聚光灯的人;事实上,当时医学院的多数人甚至都不知道他的名字。

克罗格的研究工作曾让他遭受迫害。他与玛丽都遭到反活体解剖者的恶意攻击,报纸头条甚至质疑其研究是“伟大的科学成就,还是对动物的折磨?”此外,1944年玛丽去世后,克罗格被迫从丹麦逃往中立国瑞典。当时,德国盖世太保因当地抵抗组织炸毁其设施而报复,开始杀害丹麦知名人士。同年6月,深受爱戴的爱国作家凯·蒙克(Kai Munch)的尸体在一条沟渠中被发现(系遭枪击),克罗格得知自己已被列入下一个暗杀名单。

尽管长期汞中毒导致他剧烈头痛、呕吐且易怒,但女儿博迪尔仍将他描述为“一个快乐、开朗的人,精力与热情无穷无尽。他热爱孩子,所有的孩子”(Schmidt-Nielsen, 1995, p. 142)。话虽如此,除非他感受到学生对科学真正的兴趣,否则他可能会表现得极为直率,甚至冷淡。但一旦受到这种“热情”的触动,他的讲课便会变得精彩纷呈。当年,克罗格说服洛克菲勒基金会提供30万美元,用于在哥本哈根建设并配备一所生理学研究所(该研究所后于1970年迁至克罗格研究所)时,他坚持要求为自己的私人实验室“预留有限空间,这样就能以此为借口,拒绝不想接触的人”(Schmidt-Nielsen, 1995, p. 141)。对于资助者,他并未表现出过度的感激——其动物生理学实验室入口处的大理石牌匾上,仅简单刻着“我们将以工作回报感激”。

克罗格深知科学与教育结合对推动两者发展的重要性(Krogh, 1939)。因此,他拒绝了波尔曾担任的旧教授职位,转而在医学院之外创立了属于自己的职位——这使他获得了前所未有的机会,能够影响学校教师群体。他会对学生说:如果通过阅读能更好地学习,就不必来听他的课。然而,正如一位学生所言,遗憾的是,克罗格是唯一推行这一政策的讲师,也是唯一一位“真正值得一听”的讲师。

1949年1月19日,克罗格坚定地认为,“年轻一代的声音对丹麦科学发展至关重要”,因此他提议丹麦皇家科学院吸纳更多年轻成员,且70岁以上的成员应不再拥有投票权。当他的建议被否决后,他采取了史无前例的行动——退出了这所拥有200年历史的科学院。

富有同情心的人道主义者

尽管克罗格专注于解决众多科学难题,但他始终密切关注20世纪初普通人面临的医疗及其他社会问题。获得诺贝尔奖后,近30年间他依然是一位活跃且多产的科学家与人道主义者,又发表了约200篇论文(其一生共发表299篇)。这些论文与著作主要以英文撰写——年轻时,克罗格觉得法语太难,而鉴于丹麦石勒苏益格地区曾遭受德国压迫,他对德语也极为反感。

以下事例体现了他广泛的专业能力与兴趣范围:

- 1899年秋,他成为“保护无依无靠者协会”(Society for the Protection of the Defenceless)的活跃成员,协助未婚母亲为孩子寻找寄养家庭。

- 凭借对气体运动及其与大气压关系的认知,他查明了在深井或矿井内及附近工作时死亡人员的死因。

- 某天早上,他从报纸上得知当地学童出现昏厥现象,便立即对教室空气展开分析。他发现,孩子们并非如人们所想的那样是一氧化碳中毒,而是汞蒸气中毒——为此,他还设计了一种新颖且灵敏度极高的分析方法。

- 玛丽患上了1型糖尿病。在那个年代,被诊断出患有这种疾病的儿童通常活不过1-2年,而像玛丽这样的成年人也只能存活5-6年。1922年,在获得诺贝尔奖后前往美国巡回演讲期间,迫于玛丽的坚持,他联系了多伦多大学的约翰·R·R·麦克劳德(John R. R. Macleod)——正是在麦克劳德的实验室里,弗雷德里克·G·班廷(Frederick G. Banting)与查尔斯·H·贝斯特(Charles H. Best)从狗的胰腺中成功提取出胰岛素(Bliss, 1941)。克罗格与麦克劳德共处一段时间后,成功带着在丹麦生产胰岛素的许可凯旋归国。随后,他与玛丽的医生汉斯·克里斯蒂安·哈格多恩(Hans Christian Hagedorn)合作研发出“利奥胰岛素”(Insulin Leo),玛丽也成为首批受益于该胰岛素的患者之一。克罗格的目标是为斯堪的纳维亚地区的每一位糖尿病患者提供价格亲民的胰岛素,而他们生产的胰岛素最终成为当时全球价格最低的胰岛素。由克罗格与哈格多恩创立的诺和实验室(Novo Laboratories)及诺德胰岛素基金会(Nordisk Insulin Foundation)发展而来的诺和诺德制药公司(Novo Nordisk Pharmaceuticals Inc.),如今已成为全球最大的胰岛素生产商。

- 克罗格设计了一种呼吸器,用于拯救脊髓灰质炎(小儿麻痹症)患者的生命。

- 1944年,芬兰“冬季战争”激战正酣——100万苏联军队进攻仅17.5万兵力的芬兰,克罗格将自己的纯金诺贝尔奖奖章捐赠出去,熔化后用于支援芬兰。

- 他设计的气体分析仪精度极高,能够测量哥本哈根街道上人群活动对氧气与二氧化碳浓度的影响。早在斯堪的纳维亚青年格蕾塔·通贝里(Greta Thunberg)向联合国呼吁关注气候变化的一个世纪前,克罗格就已提议量化人类活动对大气的影响——这一想法在当时堪称远见卓识!

- 去世时,克罗格正与其助手托尔克尔·魏斯-福格(Torkel Weis-Fogh)研究蝗虫的代谢机制。20世纪中期,全球人口激增,大规模蝗虫迁徙在非洲与亚洲部分地区引发饥荒与死亡。从他的著作中可推测,他当时正致力于寻找解决这一问题的方法。

这些努力或许与他的科学研究议程同等重要,它们印证了克罗格的一条核心人生准则——这条准则是他从导师兼挚友威廉·索伦森那里习得,并刻在索伦森墓碑上的一句话:“归根结底,一切取决于品格。”

以下是关于August Schack Steenberg Krogh(1874-1949)生平和科学贡献的详细总结:

1. 早年生活与教育背景

出生与家庭:1874年11月15日生于丹麦日德兰半岛东海岸的Grenaa镇。父亲Viggo Krogh曾是造船师,后转行酿酒和新闻业;母亲家族有吉普赛血统,赋予他冒险精神和对自然的热爱。

早期兴趣:童年痴迷自然科学书籍(如《发明之书》),热衷观察昆虫生态,展现出对生物学的天赋。

海军经历:15岁短暂加入丹麦海军,参与冰岛渔业巡航,后因兴趣转变重返校园,就读奥胡斯大教堂学校。

2. 学术生涯与研究方向

大学教育:1893年入读哥本哈根大学,原计划学习物理学,受动物学家William Sørensen影响转向动物学,后师从生理学家Christian Bohr(诺贝尔物理学家尼尔斯·玻尔之父),专攻生理学。

博士研究:1903年以《青蛙的皮肤与肺呼吸》获博士学位,早期研究聚焦气体交换机制。

3. 主要科学贡献

(1)呼吸与气体交换

肺部气体扩散理论:与妻子Marie Krogh合作,通过精密实验证明氧气通过肺部扩散(非主动分泌),终结了当时学术争议,支持剑桥学派(J. Barcroft)观点。

技术革新:设计高精度气体分析仪(精度达0.001%),开发张力测定法测量溶解气体。

(2)毛细血管生理学

诺贝尔奖成果:1920年因“发现毛细血管运动的调节机制”获诺贝尔生理学或医学奖。提出:

毛细血管动态开放假说:静息时部分毛细血管关闭,运动时开放数量增加,优化血流与氧扩散效率。

毛细血管自主收缩能力:证明其壁具收缩性,非单纯依赖动脉压力调节。

实验方法:通过显微镜直接观察青蛙舌部毛细血管活动,验证理论。

(3)跨学科研究

海洋与极地生态:1902年参与格陵兰科考,研究北极动物代谢及水体气体张力;后续发表关于鲸类生理、深海生命条件的论文。

昆虫生理学:1948年发表昆虫体温与产热机制研究。

同位素应用:晚年利用放射性同位素研究细胞离子交换机制,1945年发表克罗尼讲座《活细胞表面的主动与被动离子交换》。

(4)技术发明

仪器开发:包括微气候记录仪、静脉压力测量胶囊、海底采样器、自动代谢记录仪等,广泛应用于生理学和海洋学。

胰岛素推广:协助丹麦引入胰岛素并建立生产线。

4. 个人生活与家庭

婚姻与家庭:1905年与医学博士Marie Jørgensen结婚,育有三女一子。妻子是合作研究者,子女多从事科学或医学工作。

晚年:1945年退休后在家中设立私人实验室“The Laboratory”,持续工作至去世。

5. 荣誉与影响

学术职位:1916年任哥本哈根大学动物生理学教授,创立动物生理学实验室。

国际认可:1937年当选英国皇家学会外籍会员,获爱丁堡、哈佛、牛津等多所大学荣誉博士学位。

著作:发表近300篇论文,代表作包括《毛细血管的解剖与生理学》(1922)、《水生动物的渗透调节》(1939)等。

6. 科学精神与遗产

实验与理论结合:擅长精密实验设计,同时关注自然界的宏观问题(如鲸类呼吸、爱斯基摩人饮食)。

国际合作:与英国、美国生理学界联系紧密,常访剑桥并发表论文于《Journal of Physiology》。

战时立场:二战期间拒绝与德国合作,保持西方学术联系。

Krogh的跨领域研究(从毛细血管到海洋生态)和技术创新,奠定了现代生理学的基础,其“毛细血管功能调节”理论至今仍是医学教科书的核心内容。他的工作体现了“基础科学解决实际问题”的理念,影响深远。

https://wap.sciencenet.cn/blog-41174-1499938.html

上一篇:抑郁焦虑的共同神经环路

下一篇:氧气在人体内运输的理论 之二 血液内氧气运转模型