博文

认识经络【07】

||

(4)经络穴位刺激与心血管循环系统的关联

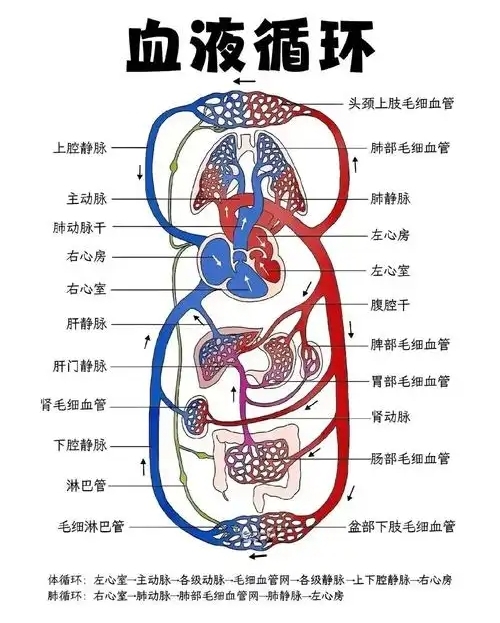

在传统中医理论体系中的论述:“经络者,所以行血气,营阴阳,濡筋骨,利关节,通腠理,调虚实者也” 。中医认为经络对人体气血的运行有重要的作用。这里不仅指血液循环系统本身的运行,而且包括从“气”的角度来说明血液系统通过对人体中各个器官的供血情况来影响各器官系统的运行。近年来,随着现代科学研究的不断深入,经络穴位刺激对心血管循环系统和器官供血的显著影响逐渐受到科学界的广泛关注。

当特定穴位受到刺激时,能够引发相应部位血管出现扩张或者收缩的反应,进而改变血流分布情况。这一过程的意义在于,为局部的组织器官提供更为充足的血液供应,从而有力地促进其正常生理功能的发挥。例如,针刺足三里穴这一操作,在众多实验和临床观察中已被证实可促使局部血管扩张,显著增加血液流量;而艾灸关元穴,同样有研究表明它能够促进全身血液循环,对改善微循环效果显著。

深入探究经络系统与血液循环之间的关系,研究显示经络系统对血液循环具备调节作用。经络凭借其独特的气血运行机制,能够对血液的流量、流速以及流向进行调控,使得血液能够依据身体的生理需求,合理地分配至各个组织器官。当身体的某个部位受到外界刺激或者发生病变时,经络系统会利用自身的感应传导功能,将相关信息传递至对应的脏腑组织,以此调节血液循环,确保该部位能够获得足够的血液,满足其代谢和修复的需求。以日常活动为例,在运动状态下,经络系统会自动调节气血向肌肉组织分布,增加肌肉的血液灌注量,为肌肉收缩提供充足的氧气以及营养物质;而在睡眠期间,经络系统又会对气血运行做出调整,促使更多血液流向内脏器官,助力内脏的休息与恢复。

经络系统与血液循环系统并非孤立存在,二者相互影响,共同维持着人体的生理平衡状态。经络系统的通畅程度直接关系到血液循环能否正常进行。一旦经络阻滞,气血运行就会受阻,容易导致血液瘀滞,而血液瘀滞在中医理论中被视为许多疾病产生的重要病理因素,其形成与经络阻滞紧密相连。反之,血液循环出现异常时,也会对经络系统的功能造成影响。例如,血液循环不畅会致使气血无法正常濡养经络,使经络丧失其正常的感应传导以及调节功能。

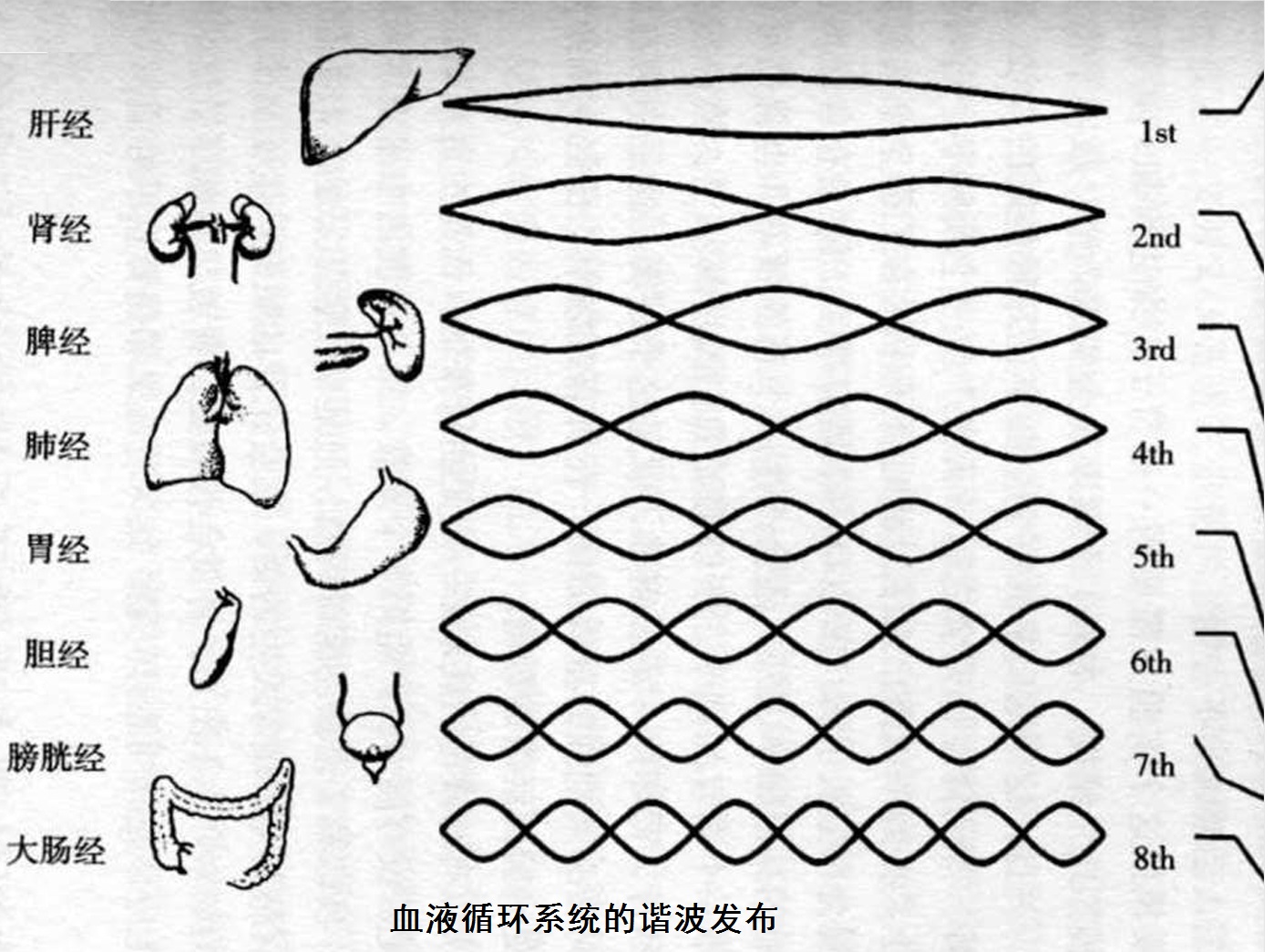

关于经络与血液循环之间的紧密联系,有学者从现代科学理论的角度进行了深入探索。王唯工教授,这位兼具物理学与医学背景的学者,在《气的乐章》一书中创新性地提出了血液循环系统的共振理论。该理论的核心在于,心脏跳动犹如一个持续的压力波发生器,其产生的压力波在血管中传播。人体的各个脏腑由于自身的结构、功能以及所处位置的不同,都具有独特的共振频率。当心脏跳动产生的压力波频率与某个脏腑的共振频率相契合时,就如同乐器的弦在特定频率的外力作用下发生共振一般,该脏腑会产生强烈的共振现象。在这种共振状态下,围绕该脏腑的血管扩张,血液灌注量大幅提升,从而为其带来充足的血液供应。

在实验例证方面,王唯工教授团队进行了一系列严谨的实验。其中一项针对肝脏的实验,通过精密仪器监测心脏跳动产生的压力波频率,同时利用超声成像技术观测肝脏部位的血液流动情况。当调整外部模拟压力波频率至与理论上肝脏的共振频率接近时,研究人员惊喜地发现,肝脏周围的血管明显扩张,血液流速显著加快,肝脏的代谢指标也随之提升。类似地,在对肾脏的研究中,同样观察到当压力波频率与肾脏共振频率匹配时,肾脏的血流量增加,肾小球的滤过率也相应提高,这表明肾脏的功能得到了更好的维持和促进。

此外,通过对经络和穴位刺激以及心血管系统的测试,研究人员确认了血液循环系统产生的 12 种谐波频率分别对应十二经络,并构建了 “气血共振” 模型。在实验中科研人员还发现,刺激相应经络穴位的确可以调节相应的藏器系统的血流谐波成分。从而证明经络穴位于藏器供血之间存在关联。这一理论尝试将中医传统概念中的 “气”“经络” 等,与现代物理学中的共振原理相结合,不仅试图解释中医 “气” 的运行机制,还将五行生克、子午流注等传统概念融入其中,为中医基础理论提供了新的科学诠释角度。

尽管目前对于经络穴位刺激与心血管循环系统之间关系的研究取得了一定进展,但仍有诸多未知领域有待进一步探索。未来,随着科学技术的不断进步,有望在这一领域取得更为深入、全面的研究成果,为人类健康事业的发展提供更有力的科学依据。

https://wap.sciencenet.cn/blog-39013-1480346.html

上一篇:认识经络【06】

下一篇:认识经络【08】