博文

国家植物园 | 应借鉴城市意象重塑植物园形象  精选

精选

|

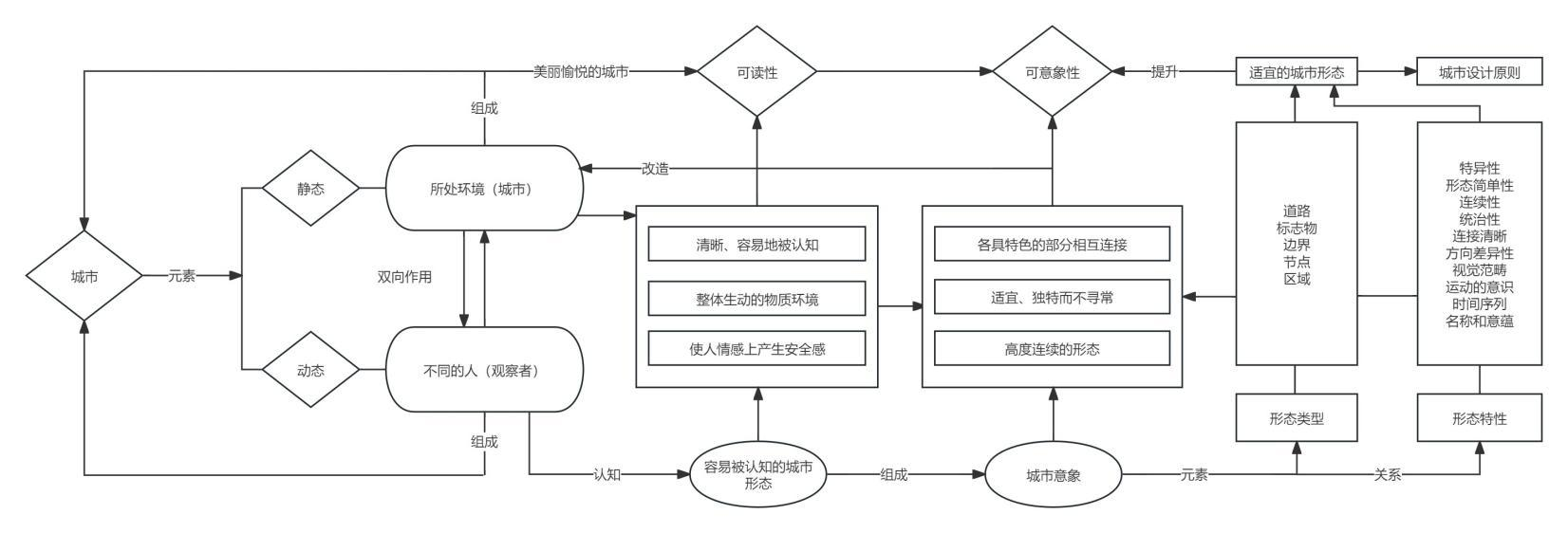

凯文·林奇的城市意象理论框架图

1 引言

凯文·林奇(Kevin Lynch)是美国著名城市规划学家与作家,其研究始终聚焦于人类与城市空间的复杂互动关系。这位麻省理工学院培养的学者以开创性的实证研究闻名,尤其关注人们如何感知、识别并体验建成环境——他创造性地将这种认知过程定义为"心理意象"(mental image)。其代表作《城市意象》系统阐述了这一理论体系。本文将梳理该著作的核心观点,并探讨其在当代城市研究中的延续性影响。林奇关于城市路径引导与时空体验的研究,深刻揭示了人类在意识与潜意识层面感知城市的双重机制,至今仍主导着相关学术话语。

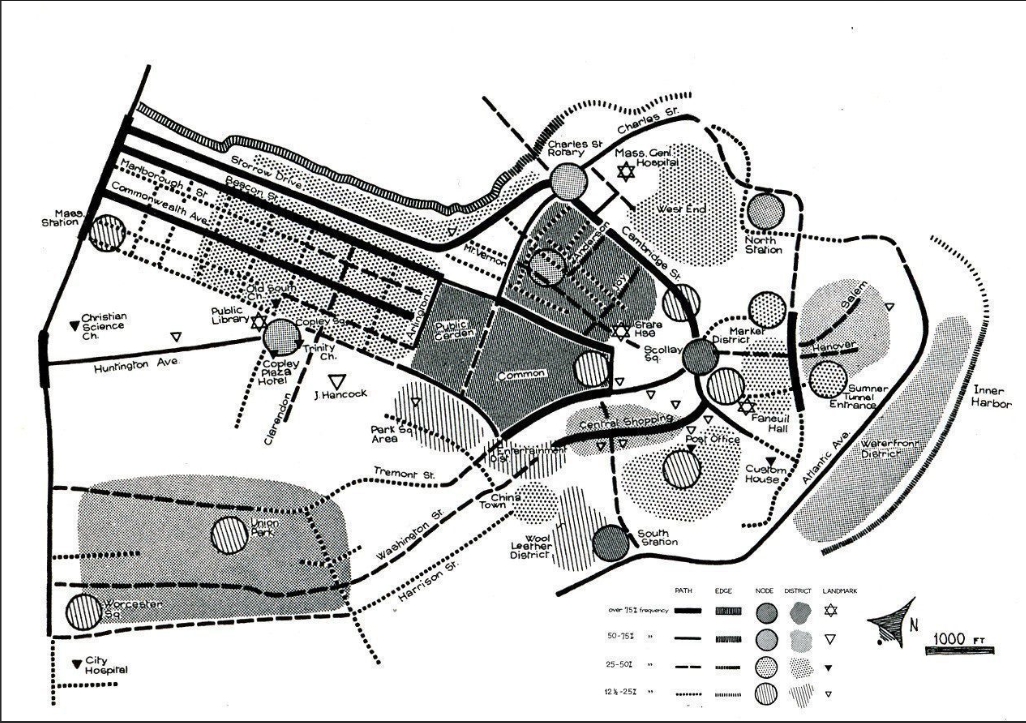

图1 美国波士顿视觉意象的发展

《城市意象》一书是林奇历时五年的研究成果,该研究以美国洛杉矶、波士顿和泽西城三座城市及其居民为研究对象。此项研究旨在解析居民在城市中的活动轨迹与感知体验,揭示他们如何构建各自的心理图景,从而梳理出影响城市意象形成的关键要素。

将林奇的研究置于其学术理念中来理解至关重要。他深信城市与其居民之间存在着永无止境的相互演化过程,这一过程没有终极终点,而是深深植根于持续演变的历史、文化、市民社会和城市发展脉络之中。二者始终处于相互滋养、彼此塑造的共生关系:

“每个瞬间展现在眼前的,总比眼睛所能捕捉的更多;回荡在耳边的,总比耳朵所能聆听的更丰盈……任何体验都不孤立存在,必然与周遭环境密不可分,与促成它的事件序列紧密相连,与过往经验的记忆相互交织。”(Lynch, 1960年,第1页)

2 林奇心理意象解析

林奇通过“心理意象”这一概念阐述了这种复杂关系,即人们如何感知、体验并记忆某个场所。在其研究中,他详细阐释了构成场所心理意象的三大关键特征。

首要特征是可辨识性(legibility),即“场所各组成部分能被清晰识别并整合为连贯整体的难易程度”(Lynch, 1960, p.2-3)。具备良好可辨识性的场所能提供内在统一、秩序井然的环境,这种环境既能稳固人们的心理意象,又能确保其行动方位感。这种意象源自场所与人之间的双向认知共鸣,从而深化个体的空间体验。

第二项特征主要涉及人与空间的情感联结(emotional attachment),可进一步分解为三个子要素:

- 识别性(identity):场所区别于周边环境的独特性(独立特质潜力);

- 结构性(structure):场所所处的语境模式(环境脉络)与空间组织;

- 意义性(meaning):个体与场所建立的情感依附关系。

这些要素不仅影响人们在空间的安全感与舒适度,更塑造着深层的场所空间认知。

第三项特征意象性(imageability)则关注场所的实体特征及其激发强烈心理意象的能力。这些实体标志物如同认知锚点,既能深化场所记忆,又能深化对空间内涵的理解。

图2 对城市空间的理解。优秀城市设计的艺术性可视化.图片:NYC Planning

心理意象的共创性

尽管这些要素为解读心理意象提供了基础框架,但心理意象的真正塑造的关键仍在于人类自身,在城市的演进历程中我们始终是城市心理意象的共同缔造者。林奇对此作出清晰阐释:“我们不仅是这场城市图景的旁观者,更是其中的参与者,与其他角色共同演绎着空间的叙事”(Lynch, 1960, 第2页)。

环境的整体连贯性、我们对空间的熟悉度与情感联结,以及引导空间认知的实体属性,共同构建了每个人对生活空间的独特认知——即“个体意象”。这种意象“既源于当下的直接感知,也亦承载着过往经验的记忆积淀”(Lynch, 1960, 第4页)。这些持续动态演进的心理意象,既记录着我们与城市共同生长的轨迹,也赋予我们主动参与空间塑造的能力,促使我们不断深化对场所的认知,并以创造者的姿态重新定义自身与城市的关系,激励我们主动参与塑造城市空间。

图3 多米诺公园动态公共空间,布鲁克林.图片:Barrett Doherty

3 城市意象五要素共识

通过对个体意象的解析,可提炼出具有公共共识的“群体意象”——即大多数居民认知中形成的空间模式、集体感知与共性体验。这些群体意象是理解城市当前的文化主题、身份特征(基于居民实际体验)的重要工具,折射出公众共识。城市设计师、规划师和建筑师将其视为重要工具,既能定位空间语境,又能推动具有建设性与目标性的变革。这些群体意象由城市肌理中的五大关键要素构成,涵盖其特征、功能与作用。

(1)路径(Paths)

路径是观察者移动、通行与导向的通道。从街道巷道、步行系统、交通干线,到运河铁路、跨河桥梁,这些看似平凡的日常轨迹,实则深刻塑造着城市认知意象图景。作为空间体验的“结构骨架”,路径不仅承载流动性,更通过方向引导与视觉序列组织,建构起其他要素的认知坐标系。正如林奇所述:“路径编织着城市认知的网络,在其经纬之间,节点、地标、区域与边界得以找到存在的坐标”。设计实践中,应强化路径的连续性与辨识度,可通过材质铺装、界面尺度、沿线地标等设计策略,提升空间导航效能与意象感知强度。

图4 巴黎鸟瞰图

(2)边界(Edges)

边界是界定空间划分的线性要素,作为城市肌理中的“断裂带”,往往具有特殊语义价值。从滨水岸线、铁路路堑、开发边缘到实体围墙,这类要素通过物质形态的突变,标记着场所特质的转换——既是某区域的终结,亦是新体验的起点。其形态既可呈现为尖锐的断裂界面,亦可表现为渐变的交融地带。正如林奇所言:“边界在群体意象中镌刻着深刻印记,为空间认知提供结构性参照”。设计实践中,滨水绿道、历史城墙等特色边界的设计,可通过材质对比、视觉通廊营造等手法,强化场所的领域感知与叙事张力。

图5 佛罗里达海滩 图片 Freepik

(3)区域(Districts)

区域是由核心特征和标识性特征凝聚而成的城市片段。作为二维认知单元,其特质在内部体验中尤为显著,外部观察仍具可识别性。每个区域都承载着独特的空间基因:或体现于建筑风貌,或渗透于场所氛围,或彰显于功能特质。林奇指出,多数市民正是通过“区域拼图”建构城市认知,而鲜明的空间身份标识是区域意象塑造的关键。实践策略中,历史街区的保护更新应注重传统肌理与现代功能的共生,通过业态植入、公共艺术等手段延续场所精神。

图6 纽约市航拍. 图片 PDK Commercial Photographers

(4)节点(Nodes)

节点也称为核心,作为空间磁极,对其周边环境产生辐射性影响。林奇详细介绍了两种节点类型:交汇节点和集中节点。交汇节点表示要素汇聚的枢纽(如十字路口,从一种结构转移到另一种结构的时刻、交通枢纽等)。集中节点则由其所容纳的用途功能或形态特征定义的核心(如时代广场、中央公园)。节点空间往往具有象征意义,其活力依赖于人群的交互强度。值得注意的是,节点可嵌套于其他要素中——区域的核心广场构成极化节点,路径交叉口则形成流动性节点。设计时轨道交通枢纽的立体化开发,需通过视觉焦点营造、步行舒适度提升等手段强化节点识别性与驻留价值。

图7 纽约时代广场 图片Terabass

(5)地标(Landmarks)

地标作为脱离环境连续性的独立参照物,通过形态独特性(尺度、色彩、细部特征等)为周围环境空间定位提供视觉参照点。从标志建筑、特色店面到古树雕塑,地标系统通过建立多层次认知坐标,既划定空间领域又增强环境可读性。超高层地标的设计需考虑多尺度感知——远观轮廓标识天际线,近人尺度通过立面肌理丰富视觉体验。

图8 纽约帝国大厦 图片Stuttershock

4 重塑城市意象共生演进

林奇将路径、边界、区域、节点与地标五要素定义为建构城市意象的“原始素材”,而真正的精髓在于将其淬炼为“复合系统”,即通过要素间的协同共振形成的城市整体意象系统。城市意象的终极价值,正源于五要素的交互关系所孕育的完整空间体验。这种动态演进过程,持续优化着城市、要素与居民间的共生关系,对公众与专业者具有双重启示:

作为使用者,认知意象要素及其互动机制,能唤醒人们对熟悉场所的深层感知。当空间的心理意象足够明晰时,体验会更加丰富,从而感到舒适、安全和自信,促使人们对城市产生归属感,能动性随之增强,催生出积极投身于维护城市特色的自觉意识。这种集体认同感,既是社区营造的情感纽带,更是推动公众参与的空间赋能力量。

作为设计者,掌握着重塑城市公共意象的权限,但更肩负着审慎克制的伦理责任。设计介入的第一步,应是谦卑地“聆听场所絮语”,通过实地调查、认知地图等方法,解析既有的群体意象图谱。更新方案需以培育既有意象生命力为要旨,而非用设计师的“主观想象”覆盖集体记忆。须知,意象建构是代际经验积淀的精密织物,唯有尊重其自组织逻辑,方能孕育出韧性、包容且富有在地性的城市图景。

5 结语

凯文·林奇提出的城市意象五要素理论,为重塑国家植物园意象提供了理论启示与实践框架,应注重整体结构的清晰性、特色景观的辨识度以及游客与环境的互动体验。通过系统优化道路网络、强化专类园特色、突出标志性植物景观节点及特色构筑物设计,可实现植物园意象的全面提升,增强其科学教育、迁地保护与游憩休闲的综合功能。

(1)道路系统的连通性与可识别性

在道路系统优化上,将其打造为清晰且具引导性的 “路径”。优化主干道、次级干道与人行步道的布局,增强连通性,确保游客能够便捷地穿梭于各个区域,同时在道路沿途设置特色标识,增强道路可识别性,让道路不仅是通行通道,更成为串联景观的游览线索,引导游客逐步探索植物园的丰富内涵。

(2)专类园区的特色性与核心节点重塑

植物专类园区作为 “区域”,着重凸显其主题特色和多元价值。依据植物习性、科学特性和观赏价值等,划分不同主题的专类园区。在每个园区精心塑造核心景观节点,重塑枢纽景区,将其打造为具有强大吸引力和聚集功能的区域,为游客提供休憩、观赏和获取信息的空间,使各园区特色鲜明且功能完善,形成独特的空间氛围。

(3)标志性本土植物与濒危物种的意象强化

以标志性本土植物、特有植物和濒危物种为核心,打造具有重要意象的景观节点,使其成为植物园的“地标”。通过科学的植物配置与艺术化的展示手法,让这些植物成为游客记忆的焦点,强化植物园的独特性与辨识度。同时,充分发挥构筑物、建筑物和园林元素的特色,在构筑物设计上,采用与植物主题相呼应的区域传统园林元素,融入地域建筑风格,展现文化底蕴,营造自然和谐且富有艺术感的园林空间,赋予植物园独特的文化气质与艺术魅力。

最终需通过五要素的协同作用,构建层次清晰、特色鲜明的植物园意象体系。道路网络串联区域与节点,标志物与核心景观形成视觉焦点,而边界(如生态防护林、水系)则强化园区整体轮廓。既满足功能需求,亦能提升植物园的科普传播力与文化标识度,实现自然与人文的有机融合。未来的国家植物园不仅是生物多样性保护的基地,更应成为人与自然对话的意象化载体,通过空间设计传递生态价值,激发公众对植物世界的关注与敬畏。

延伸阅读:

Cheng I (2022) THE IMAGE OF THE CITY BY KEVIN LYNCH Book Review. https://urbandesignlab.in/the-imageofthecityby kevin-lynch/(accessed on 20250420)

https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1482730.html

上一篇:凯文·林奇理论 | 中国实践与国家植物园意象

下一篇:国家植物园 | 可借鉴实用园艺课程建立系列培训