博文

凯文·林奇理论 | 中国实践与国家植物园意象  精选

精选

|

【内容提要】凯文·林奇(Kevin Lynch)是美国杰出的城市设计大师和人本主义思想家,其理论思想与实践经验对全球城市规划领域产生了深远影响。在中国城市化进程的不同阶段,林奇理论对中国城市发展、设计实践及城市设计教育理念所产生了影响。通过文献综述并结合对林奇中国同事的访谈,从定性与定量两个维度揭示了他的学术贡献。他植根于人本主义精神、基于城市认知心理分析所构建的城市建设理论,在过去30年间深刻塑造了中国城市设计方法的演进轨迹,有力推动了城市设计学科的发展,促进了城市规划管理体系的革新。通过芝加哥千禧公园城市意象分析,提出了我国国家植物园意象设想。

凯文·林奇(Kevin Lynch)的思想、理论和实践在全球产生了深远的影响。林奇不仅在美国和西欧享有盛誉,而且在第三世界国家也享有盛誉(Hsia, 1995)。考虑到中国城市发展和规划的规模和节奏,以及城市设计在中国城市规划中的核心作用,确定林奇思想的重要影响是有益的。林奇的思想源于国际经验,尤其是美国经验,对中国的城市发展和建设实践起到了指导作用。

关于林奇思想对中国城市影响的系统分析少得令人惊讶,因此我们在此旨在确定林奇的贡献对中国城市发展、城市设计实践以及动态系统中的教育过程的影响。第一部分根据林奇女儿的叙述,以及对与林奇有联系或访问过林奇任教的麻省理工学院(MIT)的中国学者的采访,勾勒出林奇与中国学者之间的联系。第二部分是对中国学术和规划文献的文献计量学研究,以衡量林奇对该领域话语的影响。第三部分侧重于林奇的理论和实践思想自 20 世纪 80 年代以来在中国城市建设中的应用,并探讨中国规划师如何在中国城市化发展阶段应用林奇的观点。最后,我们讨论了林奇的观点在未来时代可能产生的影响,并得出结论:林奇对中国设计和规划的贡献已经完全融入专业思想,并有望继续发挥其现实意义。

1 凯文·林奇与中国

凯文·林奇与中国对凯文·林奇来说,中国并不是一个遥远的、古老的东方国家。他对社会主义社会的发展保持了终生的兴趣,这种兴趣植根于他的童年。在 1930 年代的大萧条和随之而来的社会动荡期间,他将社会主义作为一种补救措施(Katherine Lynch,1999 年)。林奇的妻子安妮回忆说,他在高中时开始阅读埃德加·斯诺对中国的评论(Katherine Lynch, 1999)。林奇博士凯瑟琳 (Katherine)撰写的《场地规划》中文译本的序言(1999 年)指出,他每个星期天晚上都会给家人读书,包括由阿瑟·韦利 (Arthur Waley)翻译的中国经典小说《西游记》(孙悟空)。林奇喜欢这个故事的幽默感及其在社会和自然历史中的根源。他对中国的浓厚兴趣促使 Katherine 决定在中国学习和教学(Katherine Lynch, 1999)。因此,凯文·林奇 (Kevin Lynch)促进与中国规划学者的交流也就不足为奇了。

图 1. 林奇在中国,1980 年。林奇(前左五)、阿普尔亚德(前左四)、艾伦·拉比诺维茨(前左七)、大卫·戈德斯查克(后右一)、埃德·赫尔费尔德(后右二)、雷·冈本(后右三)。资料来源:美中人民友好协会,由 Tridib Banerjee 提供。

林奇与中国的直接接触可追溯至其与清华大学的交往。1980年,中国对外开放后,首个美国建筑与规划专家代表团首次访华。代表团成员(图1)包括麻省理工学院的凯文·林奇、加州大学伯克利分校的唐纳德·阿普尔亚德、北卡罗来纳大学教堂山分校的大卫·戈德沙尔克、旧金山市规划总监雷·冈本、洛杉矶社区重建局局长埃德·赫尔菲德,以及清华大学著名城市规划专家吴良镛院士。吴院士向代表团展示了一批中国古代城市历史地图,他回忆道,林奇对中国学者能重启城市历史与社会发展研究感到异常兴奋。林奇在交流中还提及,《场地规划》的首部中文译作即将在中国出版,他期待这部著作能在中国得到广泛应用。

1984年4月,麻省理工学院(MIT)成立了东亚研究计划,旨在开展东亚国家在建筑与规划领域的合作研究与工作室活动。朱自煊教授(清华大学建筑系)、刘光华教授(东南大学)等人,应邀参加了在波士顿(马萨诸塞州)举行的亚洲城市街道生活研讨会,以庆祝该计划的成立(朱自煊,个人访谈,2017年10月11日)。同年早些时候,林奇接受了清华大学的邀请,计划在该校进行一系列讲座。在研讨会期间以及4月23日在林奇位于沃特敦(马萨诸塞州)的家中举办的晚宴上,林奇与朱自煊就讲座主题进行了讨论(朱自煊,个人访谈,2017年10月11日)。不幸的是,林奇于1984年突然去世,未能按计划前往清华大学进行讲座,这给中国规划学者带来了极大的震惊和遗憾。

尽管林奇与中国规划学界的合作时间短暂,但他努力促进了中美城市规划学者间的交流。1985年成立的MIT-清华联合城市设计工作室是这一合作的开端,其灵感源自林奇的中国之行,并得益于MIT孙保罗基金的资助。

孙保罗作为清华教授与中国渊源颇深,他率先提出应让中美学生开展协作(朱自煊,2017年10月11日访谈)。这些沿袭林奇理念的工作室,通过聚焦实体环境及街区尺度空间改造任务,探寻了发展进程中的文化维度(Abramson, 2010)。MIT城市研究与规划系主任加里·哈克(Gary Hack)作为林奇同事,与理查德森等人共同领导了前三期工作室(Hack, 2015)。如今这项双年活动仍在丹尼斯·弗伦奇曼(Dennis Frenchman)与简·瓦普勒(Jan Wampler)主持下延续,这种稀缺的长期合作为两国培养了大批通晓双方规划文化的顶尖人才。

林奇的个人魅力与开放思维深刻影响着弟子们。加拿大女王大学教授梁鹤年回忆在MIT求学时,林奇虚怀若谷的治学态度令人获益匪浅:“MIT智者云集,但凯文·林奇是独一无二的存在”(2017年10月11日访谈)。梁鹤年现仍在加拿大讲授中国城市发展课程,并定期在清华讲学。中国城市规划理论领军人物、哈尔滨工业大学金广君教授在MIT进修期间,“倾尽积蓄购齐林奇著作...若非研习其城市设计教学体系,便不可能创立哈工大深圳环境研究中心”(2017年6月23日访谈)。

林奇在1980年代初中国刚刚对外开放之际,为中文读者准备了一份城市规划参考书单(朱自煊,个人访谈,2017年10月11日)。这份书单涵盖了曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)的《城市问题》(1979)、戈登·卡伦(Gordon Cullen)的《简明城镇景观》(1971)、简·雅各布斯(Jane Jacobs)的《美国大城市的死与生》(1961)、保罗·古德曼(Paul Goodman)与珀西瓦尔·古德曼(Percival Goodman)合著的《社群》(1960)、威廉·伊特尔森(William H. Ittelson)的《环境心理学导论》(1974),以及克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)的合作著作(1977)、刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)(1938)和小弗兰克·查宾(F. S. Chapin Jr.)的《城市土地利用规划》(1965)等经典著作。

1984年4月,在为清华大学讲学做准备时,林奇在给朱自煊的便条中制定了清华城市设计研究的教学要求。他特别强调需要加强交通工程、环境认知等跨学科知识(Lynch & Hack, 1999;朱自煊,个人访谈,2017年10月11日)。林奇坚持认为城市设计应该是开放包容的跨学科教育体系,而不能仅仅局限于他的代表作《城市意象》(1960)。虽最终未能成行清华讲学,但他推荐的大部分著作都经由清华教师团队翻译并多次再版。

这些著作对中国几代城市设计学者产生了深远影响。吴良镛在《场地规划》第三版中文序言(1999)中动情写道:“先生的人格与文章令人高山仰止,因其昭示了生命的真谛,树立了立言立德立功的典范……必将提升中国建设高潮中的规划质量,告慰我们这位海外故友的在天之灵”(第5页)。这本由林奇与加里·哈克合著并译为中文的经典教材,近20年来始终是中国高校规划课程的标准教科书(Lynch & Hack, 1999)。

林奇的城市理论研究高度关注城市物质环境,但其独特之处在于不同于其他设计师对理想城市的推崇。他强调城市形态与人类栖息地之间存在互塑关系——这种相互作用塑造了人类活动,因此二者都应作为城市设计的基础。这种对人类体验、社会经验和感知的重视,也成为林奇对中国产生浓厚兴趣的动因之一。1980年中国之行期间,他走访了北京、南京、杭州等古都。南京丰富多彩的街头生活令他着迷:居民弹棉花、爆米花的场景,与自行车洪流和行人潮相互交融(Katherine Lynch, 1999)。其女凯瑟琳回忆道,他常与当地工匠探讨复杂木构的修复工艺和亚洲传统园林的设计思想,对匠人们的工具与工程技艺充满敬意,但面对大型陵墓工程时又难掩震惊。

在凯瑟琳大学攻读汉语期间,林奇曾去信建议:不应止步于中国历史研究,而应更多思考并书写中国社会,发展动力、维系机制以及文化语境构成(Katherine Lynch, 1999)。林奇关于城市认知与时间表达的论述,为中国历史遗址的保护与活化提供了重要的理论支撑。

2 林奇对中国城市设计影响的文献分析

作为融贯城市规划、建筑学、景观设计与工程学的跨学科领域,城市设计需要运用多元视角解决城市问题。Anne Vernez Moudon(1992)提出的城市设计认知框架涵盖:城市史、如画理论、意象研究、环境行为学、场所理论、物质文化研究,以及类型-形态、空间-形态、自然-生态三组关联范畴。Wayne Attoe与Logan(1989)则基于西方经验将城市设计立场归纳为形式主义、功能主义、系统论及人本主义四类。林奇在《城市形态》(1984)中虽逐一论及这些分类,但其思想显然倾重于人本主义取向。Clément Orillard(2014)通过考察澳大利亚、英国和美国在学术理论、公共政策与批判实践三大维度的话语分析,揭示了城市设计作为知识网络的形成过程,并证明林奇对该三重话语分析的直接与间接贡献均尤为显著。林奇与其弟子(如David Crane、Donald Appleyard等)共同推动了英语国家城市设计教育及学术研究的发展——他1954年在MIT创建的城市设计课程(Orillard, 2014),相较于哈佛设计研究院偏重设计实践的工作室教学,更强调学术研究导向。

林奇理论于1980年代中期首次传入中国,1990年代初开始被系统性引介至国内城市设计研究领域。国内最早关于林奇的文献是其逝世后发表于《世界建筑导报》的生平简介(林挺、傅熹年、高亦兰,1984)。随后涌现一系列城市意象理论引介文章(张明,1987)。在《城市意象》中文版首译出版(1990年)后,李郇与徐雪强于1993年首次应用该理论分析中国城市(李郇、徐雪强,1993);同年张明发表首篇林奇学术评传(张明,1993)。2000年后,随着国内城市设计研究勃兴,引用林奇理论的文献呈指数增长(陈纪凯和马瑞,2009;王建国,2003)。

2.1 林奇对中国设计的影响

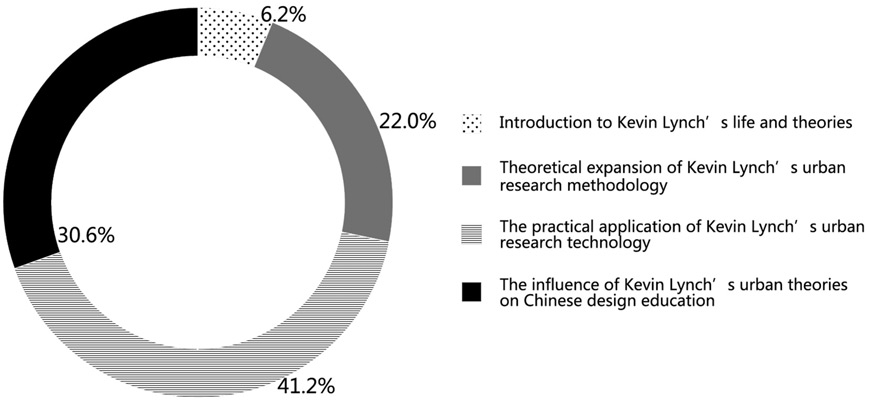

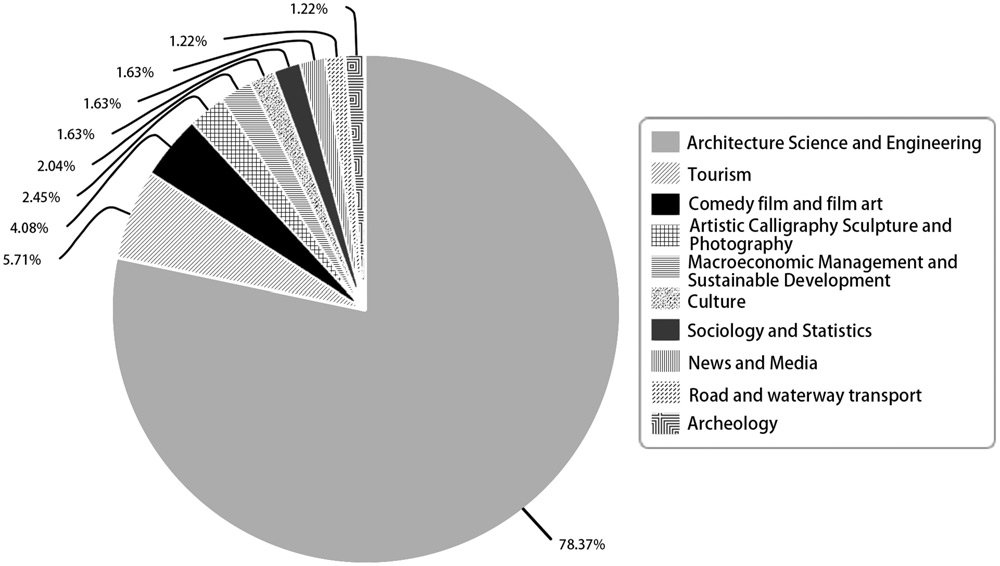

我们通过中国知网(CNKI),对1980年至2017年8月期间中国文献中关于凯文·林奇及其核心理论的讨论频率进行了研究。如图2所示,国内相关研究可分为四大类:林奇生平及思想演变历程研究、林奇城市研究的理论方法论、林奇理论的实际应用以及对中国城市设计教育的推动作用。其中应用类研究占比最高(41.2%),这表明林奇的城市设计思想已深度融入中国建设实践。这些实践涵盖街道到整个城市等不同尺度,涉及新城开发、旧城改造、景观设计等多类议题。

图 2. 与凯文·林奇有关的不同类型中国文献的比例

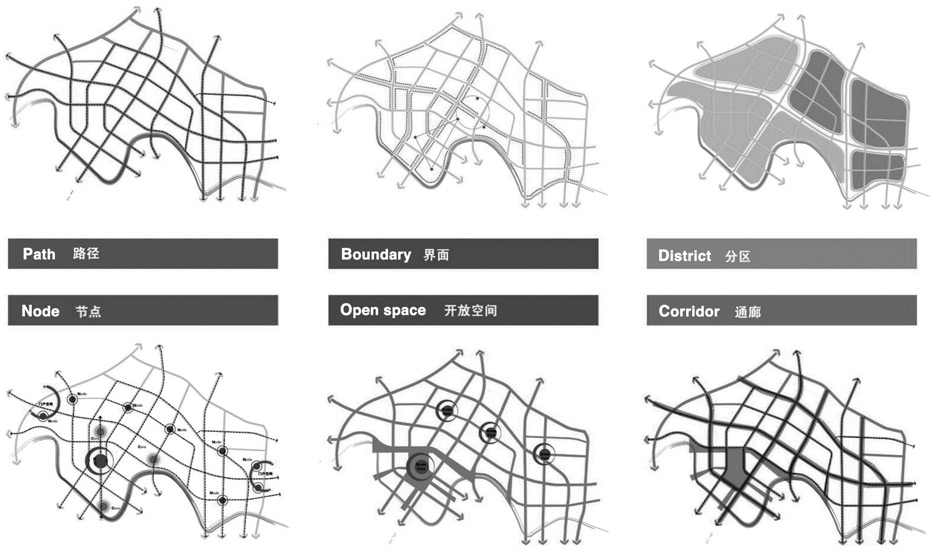

图 3. 用城市意象五要素塑造宁波姚江新区的城市结构。资料来源 经同济城市规划设计研究院匡晓明授权转载

林奇理论在塑造城市形象、旅游产品设计等非物质空间领域也发挥着重要作用。如图3所示,宁波姚江新区的规划师运用林奇的“城市意象五要素”构建了新区整体空间结构;义乌西蒙街改造项目采用林奇的“城市形态五标准”评估城中村空间与居民活动的关系(Zhang & Shan,2015);苏州古城的保护规划运用该理论分析历史街区原始意象(Ma, 2003);大同市旅游总体规划则以林奇理论为指导重塑城市旅游形象(Huang, 2014)。

顾朝林与宋国臣(2001)通过认知地图研究发现:在北京老城区,节点、区域、地标和路径共同构成城市意象,而新城区仅有地标元素在公众认知中表现突出。另有学者以林奇五要素为框架,通过实证研究揭示空间品质与市民满意度之间的关联(Feng & Huang, 2006; Huang, Huang, & Chen, 2005; Li & Li, 2006; Y. Lin, 1999)。

关于凯文·林奇及其理念的中文文献体系持续扩展。《城市的意象》与《场地规划》两部作品于1990年代在中国出版,而《良好城市形态》则在21世纪初被引入中国。《城市的意象》一书已有三个中文版本,并且多次再版。《场地规划》的第三版有两个官方授权版本出版,同时至少有四个非官方版本亦广泛流传。2016年,林奇的著作《这地方是何时?》的中文版出版,进一步拓宽了中国学者对林奇理论的理解和接触。

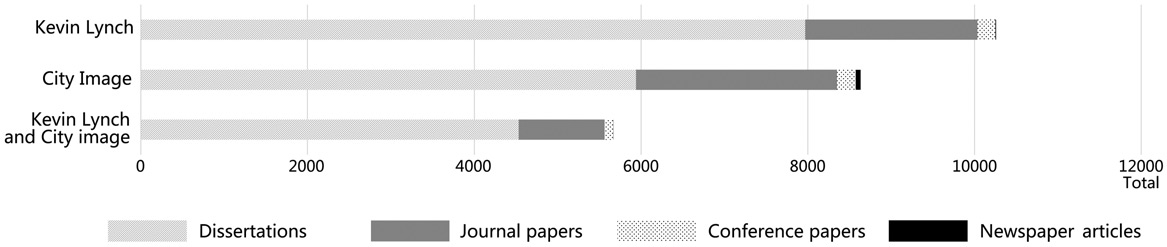

图 4. 中国知网与凯文·林奇相关的中文文献

图 5. 引用城市规划学者代表作的中文文献

图 6 提及林奇或引用其关键概念的引文大多来自建筑和工程学科,但也有相当数量的引文涉及其他领域,包括文化、艺术、社会学和城市交通。我们对与林奇及其作品相关的中文文献中类似关键词的出现频率进行了分析,结果显示,排名前十的关键词分别是城市/城市/景观/环境/公共形象、城市设计、心理地图、城市特征、保护、五要素、城市认同、城市形态、研究方法和地方认同。

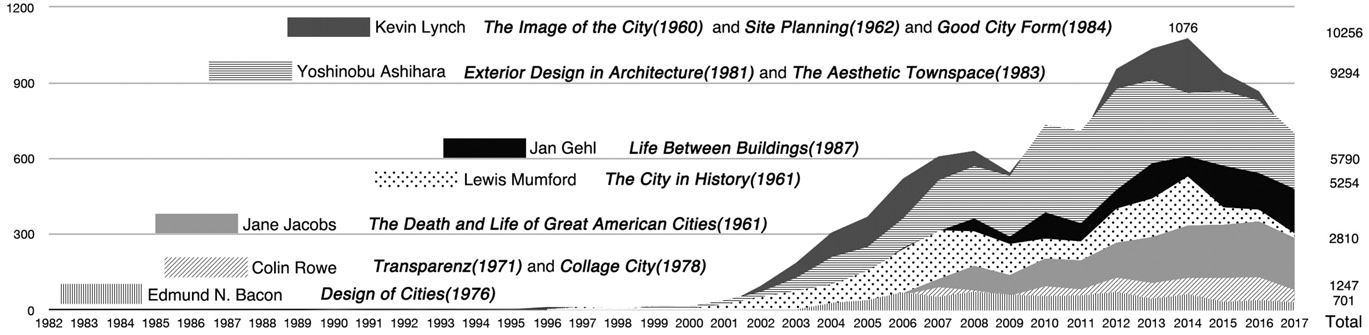

经检索,关键词、摘要或正文包含Kevin Lynch的学术出版物超过一万篇,其中提及城市形象的文献达8600余篇,同时包含Kevin Lynch和城市形象的文献约有5700篇。图4展示了这些文献来源广泛,涵盖了学位论文、期刊文章、会议论文以及新闻报道等多种类型,这反映了Kevin Lynch理论及其相关实践在中国学术界的深远影响。在世界最大的中文搜索引擎百度数据库(www.baidu.com)中搜索“Kevin Lynch”,可获得约125万条相关结果。这一数据表明,Lynch的理念在非学术界和非专业人士中亦享有极高的知名度。图5显示,Lynch著作的引用次数超过了1960至1990年间出版的其他英语城市规划书籍,包括Edmund N. Bacon和Jane Jacobs的作品。

得益于信息技术的迅猛发展和全球化的影响,林奇的全球文献在中国变得易于获取。中国的重点大学学生现在能够访问顶级的世界规划期刊,并能够通过EBSCO、Web of Science等数据库搜索并获取关于林奇及其城市设计主题的全文文章。对林奇作品的了解持续扩展,学术和专业文献中的引用数量也在增加,这归因于大量中国学生赴美国、英国、澳大利亚和德国学习。

3 林奇理论在中国的实践应用

自 1949 年以来,中国经历了前所未有的城市化进程。从 1978 年到 2016 年,中国的城市化率从 17.9%上升到 57.5%,每年以超过 1%的速度增长(Tian,2016)。1949 年后的前30年里,中国的制度环境和城市规划主要借鉴苏联模式。这期间也存在相当程度的社会动荡,在文化大革命期间达到顶峰(Ren,2013;Tang,2014)。

在20世纪70年代末改革开放之前,中国与西方发达国家在城市建设实践和理论思想方面的交流甚少。随着中国从计划经济向市场经济体系转型,全球化进程的深入带来了房地产市场的兴起和城市景观的变迁,迫切需要先进的城市规划理念以应对这一转变(Wu, 2015; Wu & Gaubatz, 2012; Yeh & Wu, 1999; L. Zhang, LeGates, & Zhao, 2016)。西方的城市规划体系和实践直到20世纪70年代才真正兴起,但随着中国城市建设形式和规模的加速发展以及国际先进经验的大量引入,其作用日益凸显(Sun, 2018)。

林奇对中国城市设计的影响可以分为三个不同的阶段,反映了 1978 年以来城市发展的变化。中国学者在初始阶段(1978-1990 年)开始引进西方城市设计著作,创办国际城市设计工作室,而国内对林奇的研究大多集中在城市意象理论方面。第二阶段(1991-2013 年)是城市规划者在房地产市场蓬勃发展和经济特区取得巨大成功的背景下应用新理念的时期。中国的城市设计活动迅速扩大;学生和专业人员接触到林奇和其他国际规划师的所有作品,从实践而非抽象原则中建立理论。中国的城市设计活动在 2014 年以来的第三阶段取得了长足的进步,这一时期经历了理论研究和实践实验。下面我们将分别讨论林奇在这三个阶段的影响。

林奇对中国城市设计的影响可从三个不同的阶段体现,这反映了自1978年以来城市发展的变化。在初始阶段(1978-1990年),中国学者开始引入西方城市设计作品,启动国际城市设计工作室,而关于林奇理念的研究主要集中在城市意象理论。第二阶段(1991-2013年)是城市规划者在房地产市场蓬勃发展和经济特区取得巨大成功的新理念应用时期。中国的城市设计活动迅速扩展;学生和专业人士接触了林奇及其他国际规划师的作品,从实践中构建理论,而非从抽象原则出发。自2014年以来,经过长期的理论研究和实践实验,中国的城市设计活动在第三阶段取得了显著进步。下文将探讨林奇在这三个阶段中的影响。

3.1 初期(1978-1990 年)

1978年中国的改革开放催生了城市发展的新需求,借鉴美国和欧洲的模式成为一种逻辑选择。中国在缺乏理论基础的情况下,寻求可借鉴的实例,翻译了大量经典著作,例如弗雷德里克·吉伯德(Frederik Gibberd)的《城市设计》(1983年)、芦原義信(Ashihara Yoshinobu)的《外部空间设计》(1985年)、培根(Bacon)的《城市设计》(1989年)以及林奇的《城市的形象》(1990年)。与此同时,一些经济发展较为成熟、商业环境较开放的大中型城市出现城市设计实践的雏形。

1984年,林奇的逝世引起了全球范围广泛关注,中国学者们对于这位“现代城市设计精英”的离世感到失落(M. Zhang, 1993, p. 46)。同济大学建筑与城市规划学院教授项秉仁将《城市的形象》一书翻译成系列期刊文章,最初发表于1984年的《建筑师》中文版,后因广受欢迎,于1990年集结成书出版。当时中国城市设计的思维模式,主要遵循苏联的模式,主要集中在新城市区域或重要广场和街道的美学问题上,以及面对广场和街道的建筑物细部建筑设计。林奇提出了新的方向,认为城市设计不仅应包含环境设计元素,还应考虑实际居住在该区域的人们的社会学和偏好(Ladd & Lynch, 1985)。林奇的人本研究方法和环境行为研究,虽然并未忽视基于美学的城市设计,但通过注入人类活动、环境主义和心理学,丰富了中国的城市设计话语。

随着对设计态度的转变,对新型设计教育形式的需求应运而生。中国的城市规划与设计课程起源于建筑教育,注重设计与工程学,深受苏联模式的影响。同济大学于1952年在建筑系下设立了首个城市规划专业,标志着城市规划学科引入中国(Tian, 2016)。从20世纪50年代至80年代,建筑设计、场地规划和美术主导了规划课程。到了20世纪80年代,中国的一些院校开始开设城市设计课程和研究课程,包括清华大学、哈尔滨建筑工程学院、东南大学和同济大学。1985年,建设部派遣专业人士前往麻省理工学院学习城市设计,这对中国的新型城市设计教育产生了重大影响(Jin Guanjin,个人访谈,2017年6月23日)。许多其他高校开始探索各种国际城市设计合作方式,受到麻省理工学院-清华大学工作室的启发。

3.2 应用新理念(1991-2013 年)

在经过长时间的理论研究与实践实验之后,中国的城市设计活动在1990年代和2000年代取得了显著进展。中国学者和专业人士能够通过多种渠道获取林奇的8部专著和25篇期刊文章。林奇与其他来自国外的规划师一起,以其从实践中发展理论而非追求抽象概念的理念,对中国的规划理论与实践的发展做出了巨大贡献(Zhang, 1993)。

林奇在其研究与实践中致力于探究普通公众如何看待和理解日常生活环境(Dong, 2008; Lynch, 1960),以及环境如何影响人们的生活活动。这种方法与通常主导大规模城市设计项目的技术精英思维形成鲜明对比。他在洛杉矶(综合规划)、圣地亚哥(加州,区域形态研究,与唐纳德·阿普利亚德合作)和波士顿(政府中心规划和滨水区,与杰克·迈尔合作)的项目涉及现场调查、实地考察以及对用户如何感知这些区域的研究。这些人文主义的规划和研究方法,以及其他志同道合的西方学者的工作,为城市设计指出了新的方向。在中国北京、广州、贵阳和西安等地(Du, 2013; Li & Xu, 1993; Zheng, Ding, & Li, 2009),城市设计实践采纳了林奇的方法以揭示地方特色和公众偏好。

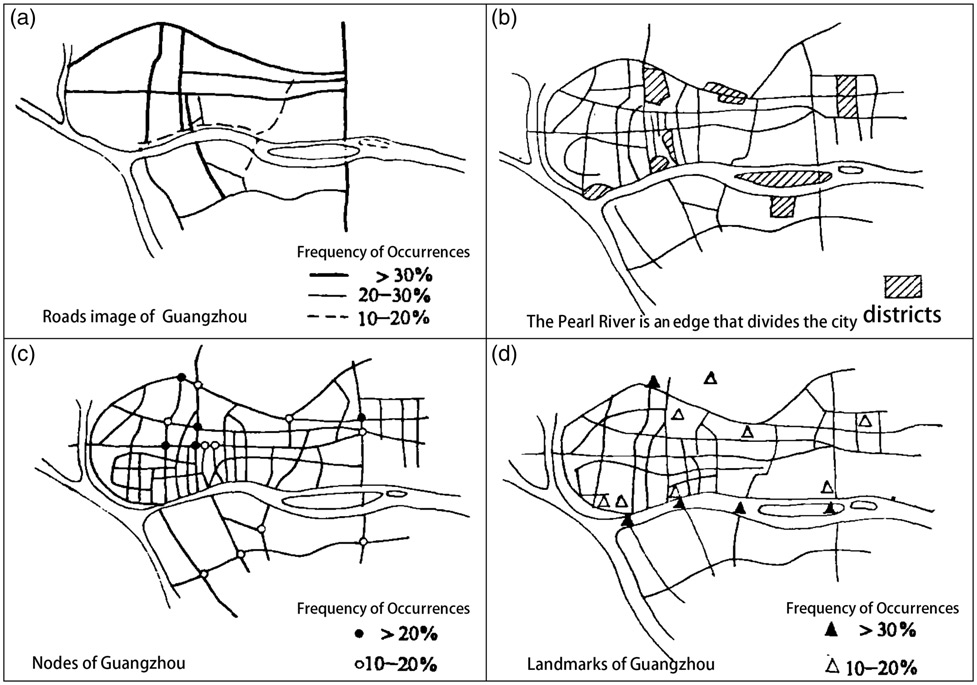

1993年在广州进行的一项城市设计项目,展示了林奇城市形象方法在中国城市的实际应用(Li & Xu, 1993)。该项目对600名市民进行了随机问卷调查(有效问卷276份),调查对象为东山、荔湾、越秀和天河四个中心城区(面积为151.58平方公里,总人口260万)。问卷分为两部分:第一部分收集受访者的生活工作相关数据,第二部分要求受访者绘制城市地图。研究者对地图上出现的项目频率、准确性和重要性进行了分类,发现影响广州市民感知的主要因素是特定的道路、区域、节点和地标,这些因素构成了广州城市形象的关键元素。随后对改善广州城市发展的可能策略进行了加权分析。这是中国首次采用此类方法,创造性地结合了定性和定量方法,鼓励其他从业者在其城市设计项目中与公众互动。中国的城市设计实践扩展到更广泛的尺度和项目类型,包括宏观、中观和微观尺度项目,如市中心复兴、新区开发、社区规划、大型活动场地规划和历史街区保护。高速城市化从21世纪头十年开始,在社会、经济和文化领域带来了多重挑战,林奇的理念被赋予了新的意义:作为吸引当地社区参与城市建设和确保社会文化利益在发展决策中得到更重视的方式。

此间对规划师的需求前所未有地增长,而规划专业的学生数量却远远不足(Tian, 2016年)。许多城市纷纷成立城市规划研究所,更多高校增设城市规划专业,林奇的理念在许多地方得到了实际应用。在20世纪90年代和21世纪头10年,高校的城市规划专业如雨后春笋迅速涌现(Tian, 2016年)。至2012年,中国城市规划专业数量达到175个,相比1989年增长了10倍(Hou, 2017年)。目前中国城市规划课程的注册学生数量超过了北美和欧盟的总和;同济大学拥有世界上最大的城市规划与设计专业(Hou, 2017年)。中国高等院校在建筑、城市规划和景观设计的本科及研究生课程中,增加了系统性的城市设计理论与方法论课程。

图 7. 林奇城市意象五要素方法在广州的应用。资料来源 摘自《广州城市意象的空间分析》,作者:李郇,1993 年,《人文地理》,第 8 卷第 3 期

中国采纳了林奇倡导的“实践中学”理念,强调通过解决领域内最紧迫的问题来培养学生的创造力,并鼓励学生体验城市的日常生活(Dong, 2008)。教学方法从主要以工作室为导向转变为多样化,包括讲座、研讨会、实地考察和实习。城市设计工作室成为国际合作教学的平台,使学生能够参与当时最重要的城市问题。这期间还出版了一系列城市设计期刊和各种城市设计教科书。此外,还成立了若干城市设计协会和学术组织,共同推动城市设计在专业人员和公众中的普及。

3.3 创新发展时期(2014 年至今)

2014年5月,首次提出“新常态”这一概念,标志着中国城市发展迈入新的历史阶段要求国家机构调整战略举措,以应对当前的挑战。新时代面临的问题包括经济增长放缓、土地和生态资源的有限性,以及城市化目标从数量扩张向质量提升的转变。简而言之,从经济增长的奇迹转向关注民众日常生活(Tang, 2015)。中央政府颁布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,推动了更高水平的城市化,强调和谐、宜居性、可持续性以及历史保护。在未来几十年内,中国将继续推进城市化进程,尽管速度略有放缓,但将显著需要借鉴林奇人文主义思想的城镇设计。

2015年底,中央城市工作会议提出在全国范围内全面开展城市设计工作,旨在引导城市建设的和谐发展并提升城市环境质量(例如,避免“怪异建筑”现象),从而在中国正式确立了城市设计实践的合法性。2017年3月,住房和城乡建设部发布第35号令《城市设计管理办法》,开始在多个城市推广城市设计试点项目。这些项目在面临包括城市持续需要通过开发增加财政收入等相互竞争的目标时,其成效尚待观察。

当前,中国拥有429家具备国家甲级城市规划资质的规划公司或政府所属机构(住房和城乡建设部,2017年)。国内各大城市均设有市政城市设计研究院,拥有数百至数千名规划师和设计师;随着城市设计重要性的日益凸显,对受过教育的城市设计师的需求不断增长。由于历史上专业设计实践者短缺,几乎每所中国建筑与规划学院都成立了设计与规划研究所,以便其教职员工提供专业服务(Hack,2015年)。如清华大学建筑设计研究院拥有超过1000名全职员工,此外还有参与的教师,所承接的项目从大型建筑到保护工程再到社区规划不等。学生和教师可将城市设计实践作为其大学活动的常规部分。

林奇的理论为中国专业人士提供了理念和技术指导,帮助重新定位其活动,以人为本进行场所营造,特别关注在新的背景下考量地方环境和环境质量。林奇始终强调,城市设计应满足不同群体的目标(Lynch, 1984),地方场所应探索自己的发展路径,而不是盲目照搬其他地方的经验。中国新的社会和政治机构为城市提供了更多的激励和更大的可能性,以创造符合当地市民独特愿望的城市设计方法。城市设计师目前正在探索将计算机技术,如空间句法、大数据分析、图像分析以及地方情感特征,整合到城市设计中,以识别空间因素,帮助指导城市设计项目。

南京大学构建了空间句法模型,以计算城市道路系统的中心性和聚集度。他们通过公众问卷调查和认知地图调查,识别出南京城市形象的50个热点。将热点位置与道路系统重叠,有助于确定由认知和可达性共同定义的“城市形象区域”的边界(Chen & Xu, 2014, p. 2292)。随后使用搜索引擎捕获了描述城市环境特征的词汇频率数据,并将最常使用的词汇与城市形象相匹配,揭示了对公众最引人注目的城市形态元素(陈梦媛,2016年)。利用计算机技术分析了谷歌街景提供的数以千计的义乌城市照片,以发现城市的独特形象和街道特征(Liu, 2016年)。这些新方法建立在林奇关于城市形象的经典研究之上。

尽管城市设计分析方法迅速发展,但城市设计工作室的教学仍面临若干困境。学术日程安排迫使学生在一个学期内完成一个或两个小组或个人设计项目;通常缺乏客户或项目指导来引导工作。在项目开始时进行场地分析后,焦点迅速转向建筑形态和美学,致力于塑造一个令人难忘的空间形态(Tang & Hack, 2017)。城市设计教育已经扩展到考虑城市主义的更多方面,包括社会关系、环境问题、更广泛的政策环境、金融和场地维护(Tang & Hack, 2017),但由于缺乏项目客户,学生很少有机会学习如何在现实世界中处理多重利益和价值观。林奇所倡导的更广泛的公众参与必须成为教育议程的一部分。

4 芝加哥千禧公园设计

4.1 城市意象元素形态类型

(1)道路

千禧公园设计了丰富的道路系统,沿线布置了不同的功能区域、标志物和节点。公园内的道路系统包括:连接公园与玛吉戴利公园和芝加哥艺术博物馆的架空步行道、设有树木繁密绿化带的林荫大道、具有清晰方向性的连接性道路、通过地形变换和植物配置营造的景观性道路。这些道路通过植被的变化、铺地材质的改变、雕塑和艺术景观的点缀、建筑和构筑物的特殊质感,呈现出多样化的空间品质,在提供交通便利性的同时,也塑造了公园艺术性的环境氛围。整体的道路形态较为简洁、景观优美、连接清晰、相互位置明确,道路沿线的空间变换营造出不同的意象的动态感受,游览者可以据此在脑海中构造出千禧公园意象的骨架,很容易与周围城市道路区别开来。

(2)标志物

千禧公园设置了一系列可以被定义为标志物的建筑、构筑物、大型雕塑、公共互动装置。公园内的标志物包括:以不锈钢为材质的曲线型雕塑化的杰·普利兹克露天音乐厅、由希腊多立克式圆柱组成的千禧纪念碑、镜面反光材质倒映城市天际线的“豆子”云门、具有图像展示功能的互动性装置皇冠喷泉。千禧公园内的标志物具有唯一性,对城市来说是独一无二的,标志物与周围环境形成对比,以独特的造型、色彩、质感、位置,成为公园的视觉焦点,为游客提供了导航和定位的功能,凸显了公园的现代感,提升了整体辨识度,为千禧公园赋予了独特的文化和艺术氛围。

(3)边界

千禧公园与周围城市环境之间的边界不是隔离的,而是自然过渡的状态。将绿化植被、景观元素的围合作为边界,沿城市道路设置了众多出入口,体现了绿色、连续、开放的空间特征。此外,空中边界的设计也破除了传统边界的定义,拓展了公园连接范围,具有独特现代美学特征的蛇形BP步行天桥和船形尼科尔斯人行天桥增加了边界的立体感与可识别性,成为了导向性的公园边界。这种处理方式使得公园边界变得模糊,提高了公园的公共性与开放性,增加了使用者与公园互动的可能性,提高了使用者的视觉渗透范围与心理接纳度,增强了城市与自然的对话。

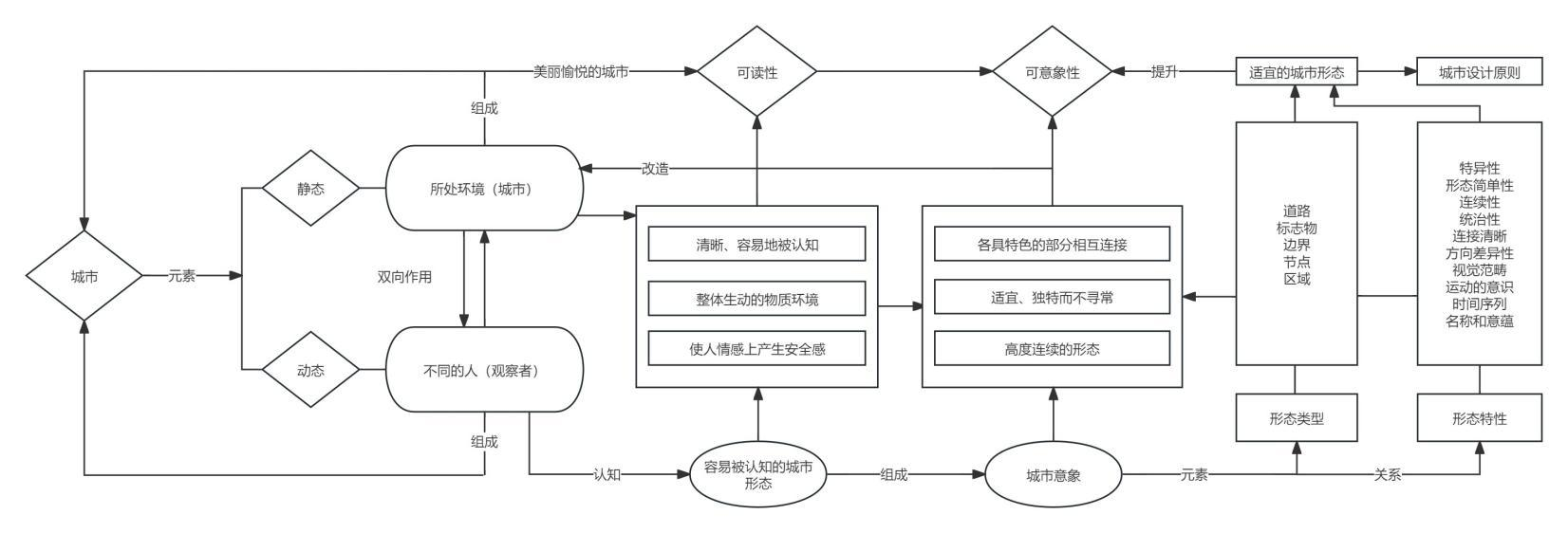

凯文·林奇的城市意象理论框架图

(4)节点

节点是重要的人流聚集中心,是道路交汇点和活动的核心区域。千禧公园内部设有一系列重要的节点,节点之间组织成一个相互关联的结构,并且根据尺度不同起到了不同程度的集中、联通作用。千禧公园内节点有:蔡司长廊、波音画廊、麦考密克论坛报广场和溜冰场、瑞格利广场、皇冠喷泉广场等重要区域。千禧公园内的节点可以分为聚集人群活动的集中性节点、具有道路方向性的连接性节点、与其他节点形成联系的外向性节点和为内部功能服务的内向性节点。通过这些节点的设计和布局,为使用者提供了休息、互动和景观观赏的区域,加强了公园内部空间的组织和流线。

(5)区域

千禧公园划分为五个不同区域,呈现出多样性的特点。杰·普利兹克露天音乐厅所在的区域面积最大,主要为音乐活动和其他表演提供场地,是千禧公园中最具特色的主题区域;麦当劳自行车中心所在的区域为骑行者提供了自行车停放处、淋浴、储物柜和食物;卢里花园所在的区域维护了自然生态,为动植物创造了城市栖息地;蔡司长廊以西的区域主要为静区,包括了瑞格利广场、格兰杰广场及麦考密克论坛报广场和溜冰场、皇冠喷泉所在广场。瑞格利广场的千禧纪念碑由多立克式石柱组成,旨在纪念公园的募捐者;格兰杰广场的云门雕塑吸引使用者欣赏芝加哥天际线和从云门反射出的扭曲倒影;麦考密克论坛报广场在冬季提供免费的公共溜冰场地,在夏季提供户外就餐区;皇冠喷泉设有两个玻璃塔,将水从芝加哥市民的投影面喷到大型亲水平台上。每个区域独特的规划和设计,满足了不同需求的使用者,同时每个区域的不同主题也带来了区域层次感。

4.2 城市意象元素形态特征

千禧公园的城市意象元素具备了以下几种形态特征:运动的意识、统治性、视觉范畴、时间序列、特异性、方向差异性、形态简单性、连接清晰、连续性。

城市意象元素形态型示意图

(1)运动的意识

BP人行天桥的蛇型设计充满现代感,不锈钢材质与周围城市绿地产生了鲜明对比,并与周边摩天大楼形成呼应,使用者能够通过提升的坡道、曲线和视觉渗透感知自身的移动,从而获得在运动中感知形态的能力,形成对空间的动态体验。

(2)统治性

作为地标性建筑,杰·普利兹克露天音乐厅在千禧公园的中占据显著位置,其规模、重要性远超其他部分占据统治地位,同时也成为公园的焦点,其不锈钢材质和卷曲刨花般的建筑造型暗示芝加哥作为曾经辉煌的钢铁中心的历史,为公园的意象认知提供了时代性。

(3)视觉范畴

杰·普利兹克露天音乐厅的弯曲拱形钢管从舞台开始延伸,掠过座椅上方,覆盖了整个草坪,抛光的钢质顶饰如波浪起伏。钢管之间的镂空,增加了景观的分解、渗透能力,暗示了音乐厅的场所性,促进场地内外交流,形成丰富视觉层次的同时加强了景观的深度。

(4)时间序列

卢里花园的设计同时是针对动物和植物的,既配置了四季可欣赏的不同植物,也设置了动物栖息点;园丁们不修建植物,将枯叶留下作为昆虫的筑巢区域。卢里花园的景观随时间流逝的变化会被使用者感知成一个连续体,在不同时间段有不同的体验。

(5)特异性

云门的特异性体现在其独特的造型和材质上,弯曲的豆子形状如同一扇反光的门,与周围自然环境形成鲜明对比,产生了景观的跳跃性,使其生动而易于被使用者识别。

(6)方向差异性

尼科尔斯人行天桥的方向差异性通过路径南北两端地标的来体现,北部的现代主义建筑——杰·普利兹克露天音乐厅与南部的古典主义建筑——芝加哥艺术博物馆形成鲜明对比,两端参照物的差异让使用者能够轻松地辨认南北方向。

(7)形态简单性

千禧纪念碑的设计体现了形态简单性,十二组多立克式石柱立在半弧形基座上,地面布置的圆形喷泉池也呼应了弧形元素,简洁的形态使结构清晰明了。

(8)连接清晰

麦考密克论坛报广场的连接清晰体现在立体布局上。麦考密克论坛报广场在地形上做了下沉式设计,与相邻的格兰杰广场形成了一层高度差,两广场通过高差变化有效地立体衔接,减少了空间的相互干扰,增强了不同功能分区的实用性。

(9)连续性

由两座高度相同、体量相等的雕塑组成的皇冠喷泉,一南一北对称布置在皇冠喷泉广场上,两座喷泉在形状、功能、外观的相似性,体现了城市意象元素的连续性,赋予使用者同一、连续的感知体验。

5 林奇对未来中国的启示

林奇关于城市的多元主义和人文主义理念,在中国未来城市发展的背景下显得尤为贴切。随着中国政治和经济结构的日益多元化,以及对各个城市和发展的独特性的重视,林奇所倡导的多元主义理念正逐渐被接纳。中央政府鼓励地方政府在规划时能够响应地方特色,而非继续创建标准化的新区,这为林奇所倡导的多元主义打开了大门。自20世纪80年代以来,城市设计师在提供吸引国际和国内投资的发展愿景方面扮演了重要角色,这一时期城市化迅速发展。然而,目前的重心已经转向提升已建成城市区域的空间质量(Liang,2017a)。城市设计师现在需要更多地关注探索地方特色,尊重地方价值,在空间营造过程中,同时需要协调开发商与现有业主的权利和利益。

去中心化的社区规划与参与式规划强调了该领域的互动与沟通维度(Innes & Booher, 1999)。在中国,规划与设计长期以来一直是自上而下、精英主导、专家驱动的活动。然而,日益扩大的收入差距、发展不均衡、环境污染与退化已经威胁到城市的可持续性。普遍共识认为,开发商及其规划师和设计师需要更多地关注满足社会需求、尊重现有社区以及考虑公众的情感与愿望(Liang, 2017b)。城市设计师需要超越形式创造者的角色,协调其项目中的众多利益相关者。

林奇关于良好城市形态的研究已成为评估中国建成环境的重要参考,其涵盖了使地方宜居、可感知、可访问和适宜性的广泛议题。中国城市在空间形态上与西方城市存在显著差异(Day, Alfonzo, Chen, Guo & Karen, 2013; Day, Alfonzo, Guo & Lin, 2013),然而,设计师评估物质形态对社会、经济和环境发展的影响,评估街道性能,确保居住区适宜步行,以及考虑使用者多样性并未减少。林奇关于城市形态的著作通常是最佳的入门读物。

尽管如此,将林奇的理念应用于中国快速演变的社会背景下的有效性仍存在不确定性。多元论和人文主义设计理念在缺乏成熟公民社会的情况下往往难以实施。培养和唤醒公民意识应成为政府和公共社会的重要目标。中国城市居民通常对参与发展问题持保留态度,这与谦逊和服从权威的传统相一致。专业人士需要在创造参与新传统中扮演积极角色。

6 结语:中国国家植物园意象启示

凯文·林奇的“城市意象理论”通过路径、边界、区域、节点与标志物五要素,为空间认知与规划提供了核心框架。国家植物园是自然、文化、艺术和科学融合的科学机构,兼具生态保护、科研教育与文化传播功能的复合空间,需在“科学的内涵、艺术的外貌和文化的底蕴”中国植物园核心理念基础上,构建清晰可辨的意象体系,遵循以下原则与实践方向:

(1)植物园意象构建原则

Ø 生态主导性:以迁地植物群落为核心,强化自然边界与专类园区区域划分,弱化人工干预痕迹。

Ø 文化叙事性:通过标志性植物、景观节点与路径串联,展现地域园林特色与生物多样性故事。

Ø 功能协同性:明确科研保育区、公众游览区以及公众学习、科学教育、园艺培训互动体验区等功能分区,提升空间逻辑性。

Ø 感知包容性:设计多层次导览系统(视觉、听觉、触觉)和科学解说系统,增强游客对路径与节点的认知连贯性。

(2)实践建议

Ø 优化空间结构:利用以“迁地收藏植物信息管理”为基础的植物迁地保护、生物多样性研究、园林园艺展示、公众科学教育以及植物资源的高效开发与创新利用五要素,构建“环形主路径系统+辐射式次级路径系统”,串联核心节点(如枢纽景区、国际国内一流专类园区、公众科普场馆),以水体、自然林地或地形变化形成柔性边界。

Ø 强化标志物设计:突出特色植物(如受威胁植物、国家重点保护物种、本土特有植物和代表性植物)作为视觉焦点,辅以文化符号(地方特色园林建筑、雕塑、解说装置)。

Ø 动态可持续管理:采用近自然种植技术和具杰出园艺水准的国际通行园艺管理,定期评估区域生态承载力和园艺水准,平衡保护与开放、生态适应性需求。

Ø 公众参与机制:通过公众学习、科学教育和园艺培训导向的主题展览与互动活动,将范围广泛的游客行为融入节点活力营造。

(3)评估核心指标

Ø 意象清晰度:

o 路径连通性(环路与主次路径系统可达性)

o 边界生态性与视觉连续性(自然过渡)

o 区域功能复合度(科研、教育、游憩功能重叠效率)

Ø 节点与标志物效能:

o 节点活力指数(游人密度与停留时长)

o 标志物认知率(游客对核心植物的识别度及多样性保护启示性)

Ø 生态与文化协同:

o 本土植物、受威胁植物和异域标志性植物覆盖率

o 文化传播有效性(解说系统满意度、战略目标主题活动参与度)

Ø 管理可持续性:

o 热点区域骨干植物景观维护与季节性观赏性更替率

o 智慧化管理覆盖率(实时监测技术应用比例)

以中国植物园核心理念为锚点,以打造植物园意象为导向,国家植物园可望成为人与自然对话的“活体植物博物馆”,在空间秩序与生态价值之间探索平衡,为现代城市提供兼具科学理性与人文关怀的理想范式。

延伸阅读:

Tang Y, Liang S, Yu R (2018) Journal of the American Planning Association, Vol. 84, Nos. 3-4, Summer-Autumn 2018 DOI: 10.1080/01944363.2018.1521300

廖亚乔,钟龙杰(2024)城市意象视角下的芝加哥千禧公园设计分析. 城市建设理论研究(电子版), (35): 30-33

https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1482308.html

上一篇:一种新型方法 | 栽培植物资源优先保护评估

下一篇:国家植物园 | 应借鉴城市意象重塑植物园形象