博文

国家植物园应注重提高学生对植物的兴趣  精选

精选

|

【内容提要】

国家植物园应注重提升学生对植物的兴趣水平。本研究共招募184名来自三个年龄段的学生参与实验。实验材料选用八种植物(其中之一为模型南瓜)。研究发现,教师能够显著影响学生对植物的兴趣水平。数据显示,学生在接触初期对植物的兴趣普遍低于动物,但教师通过采用适宜的教学策略可显著提升其兴趣水平。本研究旨在量化评估教师引导策略对提升学生植物兴趣的干预效果,为国家植物园优化教育实践提供实证依据。

1 引言

与活体生物互动是提升生物学教育质量的重要途径(Lock,1994;Hoese与Nowicki,2001;Myers等,2003)。直接接触生物体所获得的信息与体验,是阅读教材、观看图片或观察模型所无法替代的。

多项研究表明,人类普遍对动物的兴趣高于植物(Schneekloth,1989;Reiss,1993;Kinchin,1999;Wandersee与Schussler,1999;Hoekstra,2000;Tunnicliffe与Reiss,2000;Tunnicliffe,2001;Wandersee与Schussler,2001)。Wandersee和Schussler曾提出“植物失明”概念(Wandersee与Schussler,1999),其典型特征包括:

• 对周围环境中的植物视而不见

• 未能认识植物在生态环境和人类活动中的重要性

• 无法欣赏植物独特的美学与生物学特征

• 倾向于认为植物低于动物等级

部分学者认为,人们对植物的忽视可能源于大脑的运作与感知方式。由于人类属于动物王国,我们会不自觉地优先关注动物,而未能将植物置于与动物同等的地位(Hoekstra, 2000; Flannery, 2002)。此外,大脑更容易注意到与周围环境相异的事物——那些突出、移动、新奇的存在(Pecjak, 1975; Schneekloth, 1989; Tunnicliffe, 1996)。

多位学者(Wandersee, 1986; Schneekloth, 1989; Kinchin, 1999; Wandersee & Schussler, 1999; Hoekstra, 2000)列举了使动物对人类具有吸引力的具体特质,包括活跃性、运动能力、与人类的形体相似性(如眼睛、面部),以及进食、声音交流、多样行为和对人类反应等拟人化特征。而植物恰恰缺乏这些特质。

仅有少数研究探讨了能激发人类兴趣的植物特性。学者们(Wandersee & Schussler, 2001)指出其显著而独特的特征:如叶片形态、带刺茎干、艳丽花朵、显眼果实或叶面纹路(Tunnicliffe, 2001),以及植株尺寸、实用价值和观赏美感(Kravanja, 1995; Tunnicliffe & Reiss, 2000)。当人们真正注意到并欣赏植物时,其关注方式与对动物的欣赏存在本质差异。

虽然动物能产生即时吸引力,但对植物的欣赏往往需要第三方引导与共鸣。我们在师生共同参观植物园的过程中反复验证了这一现象。

本研究选取八种植物样本(含一株模型植物),通过课堂互动观测不同年龄段学生的反应差异。

2 方法

学生

本次实验共有184名学生参与:

• 69名五年级小学生,来自三所小学(年龄9至10岁)

• 59名八年级学生,来自三所学校(年龄13至14岁)

• 56名大学生物系学生(年龄20至23岁)

参与项目的三所小学均为城市学校。大学生就读于卢布尔雅那大学的四年制课程,来自不同城镇和多元社会背景。

研究对象 Objects

以植物因其美丽、实用、显著性和独特特征而吸引注意力这一命题为出发点,同时考虑到动态特征也能吸引观察者的注意。我们选择了一些具有即时可见特性的植物,以及另一些特性不那么明显的植物。表1列出了实验中使用的所有(植物)名称及其描述。

假设学生们大多无法叫出这些植物的名字,为便于数据分析,我们为每个研究对象标注了从A到H的字母编号。

表1 实验所用植物清单 Table 1. List of ‘plants’ used in the experiment.

植物名称 | 拉丁名 Latin name | 描述 Description | Label |

花生 | Arachis hypogaea | 盆中结果植物 | A |

乔松 | Pinus wallichiana | 25厘米长球果 | B |

橙桑 | Maclura pomifera | 果实 | C |

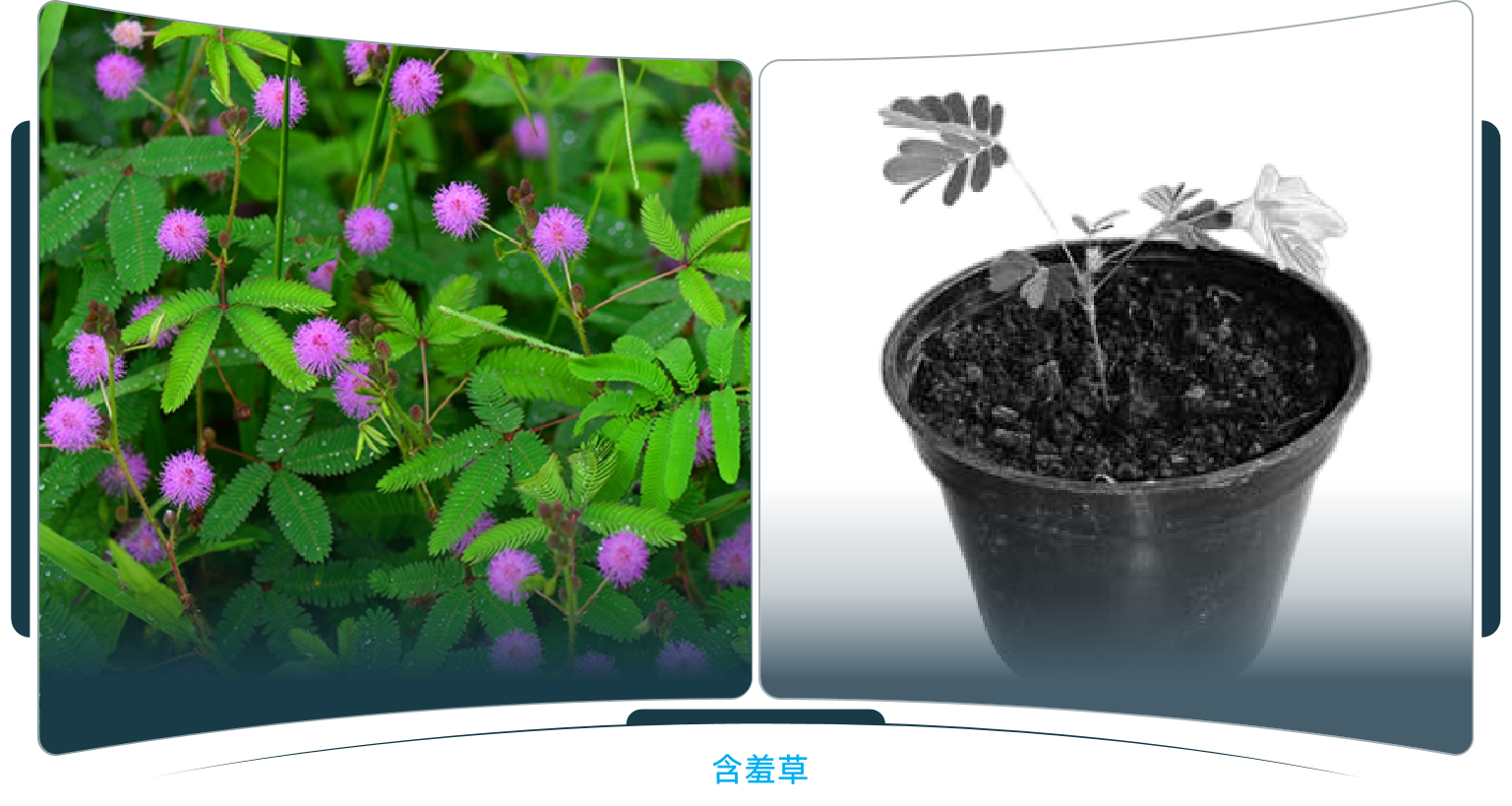

含羞草 | Mimosa pudica | 盆栽中的幼苗 | D |

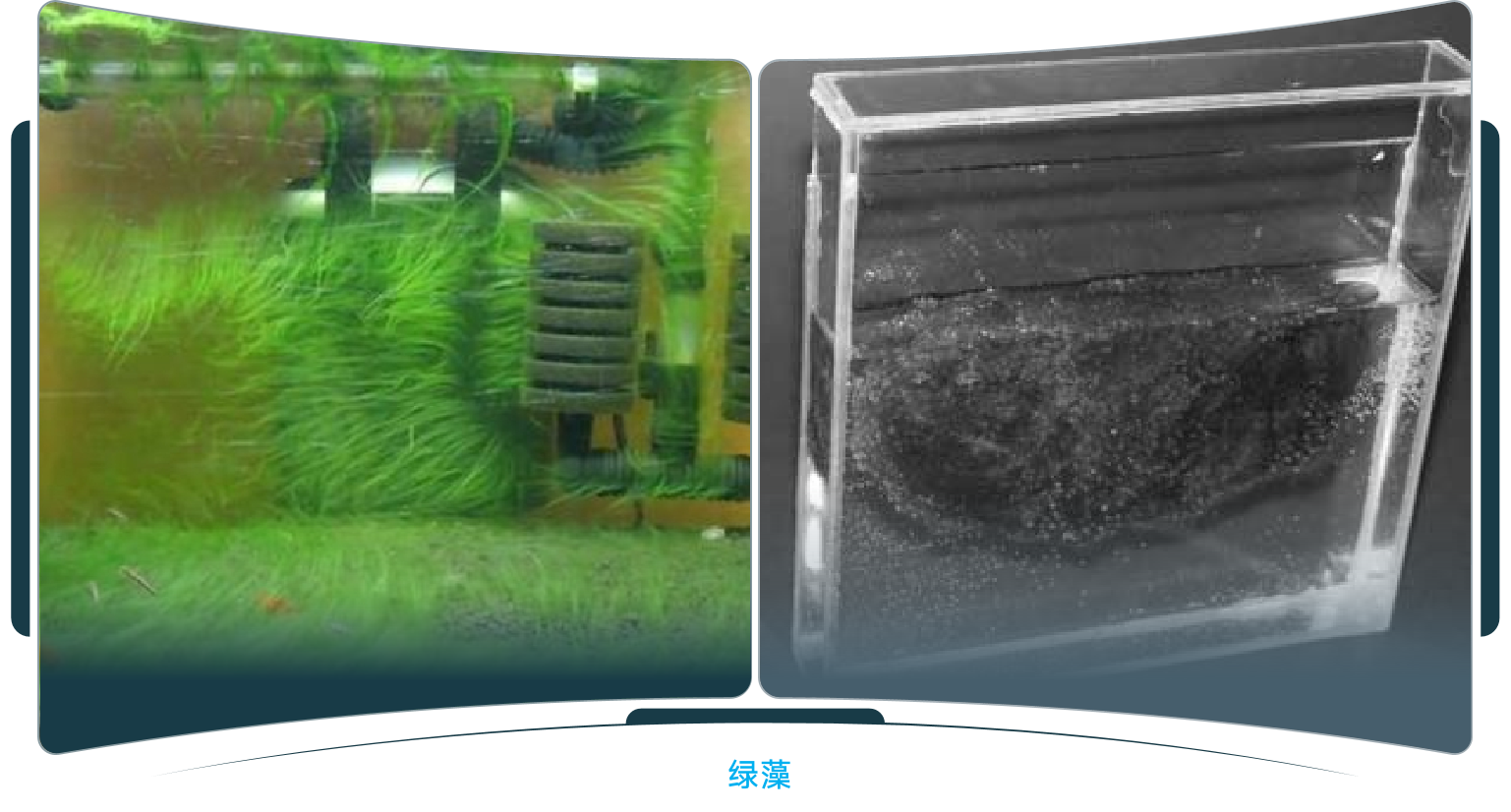

绿藻 | 透明容器水中漂浮着几缕绿色发丝 | E | |

爱丽丝茅膏菜 | Drosera aliciae | 盆栽茅膏菜 | F |

模型南瓜 | 直径15厘米的空心塑料南瓜 | G | |

水浮莲(大薸) | Pistia stratiotes | 将植物置于盛满水的宽敞透明容器中 | H |

调查表

问卷包含两个问题:

你觉得哪种植物(A-H)有多有趣?

为什么?

学生对每种植物进行评分(1分为最低,5分为最高)并说明评分理由。该问卷分两轮完成:首轮无指导,第二轮在教师指导后进行。

实验

学生们可以自由地在八种植物活体标本间移动观察。他们被要求仅用视觉观察,不得使用触觉等其他感官。五分钟后,研究人员发放问卷,让他们对每个物体进行评估。

实验第二轮随即展开,进行约30分钟的引导式观察。虽然标本相同,但这次学生围坐成圈,教师指出学生可能忽略的物种特性。学生获准触摸标本,从而获取更多信息,例如:花生地下生长不同阶段的知识;桑橙(桑橙属)果实的气味;含羞草(含羞草属)叶片闭合的特性;爱丽丝茅膏菜叶片粘稠有弹性的黏液;模型南瓜的惊人轻盈度;以及水浮莲(大薸)表面气泡对其浮力的影响。教师通过提问引导、指出有趣特征、鼓励反思所见所感等方式进行教学。

最后学生再次填写相同问卷,但无法看到自己先前的答案。

结果分析

答案同时进行了定量和定性分析。计算了每位学生给出分数的平均值与方差。基于这些信息,先进行F检验,随后采用t检验或科克伦-考克斯近似法对假设进行验证。

3 结果

五年级学生在两轮评估中均给出最高评分(平均3.6分和4.0分),八年级学生评分最低(3.2分和3.4分),而大学生的平均评分介于两者之间(3.4分和3.7分)。

表2、3和4展示了不同年龄组在首次与第二轮评估中对各观察对象的评分情况。首次评估中,三组受试者均对桑橙、水浮莲和乔松球果给出最高评分。所有三组对茅膏菜、模型南瓜和花生的评分最低。绿藻在五年级和八年级学生中均属高评分植物,含羞草则受到生物专业学生青睐。

四个观察对象(花生、含羞草、茅膏菜和模型南瓜)在第二轮评估中获得统计学差异显著的评分变化。其中花生与茅膏菜在所有三组中均呈现显著差异;含羞草和模型南瓜的评分差异在两组小学生中表现明显,但在大学生组未现差异。其余四个对象(松树、桑橙、藻类和水浮莲)的两轮评估结果差异不大。

第一阶段练习中给出的理由可分为两类。第一类是对低分植物(花生、含羞草、茅膏菜和模型南瓜)缺乏兴趣的说明性陈述,典型表述包括:“太普通”“没什么特别”“常见植物”。

第二轮是对学生产生即时兴趣的植物(松树、橙树、藻类和水浮莲)的评价:“因不寻常的尺寸而有趣”“形状特别”“会漂浮很新奇”“从未见过”“与众不同”“颜色漂亮”

第二轮问卷调查中,所有对象都获得了积极评价,例如:“现在知道花生是这样生长的”“气味有趣”“它会动”“黏糊糊的”“食肉特性”“触感舒适”“把我骗得好彻底”。

对于首次评估中得分最高的植物(松树、桑橙、藻类和水浮莲),第二次评分与首次持平或略低(差异幅度0.0-0.5分)。而那些首次平均分较低的观察对象(花生、含羞草、茅膏菜和模型南瓜),第二次平均分差异达0.5-2.1分,且每个案例的差异均具有统计学显著性。

表2 五年级学生(n=69)第一轮与第二轮评估的算术平均值及其显著性差异统计学

植物 | 算术平均数 | |||

第一轮评估 | 第二轮评估 | 差异 | 统计学显著性 | |

橙桑 Osage orange | 4.5 | 4.6 | 0.1 | - |

水浮莲 Water lettuce | 4.3 | 4.4 | 0.1 | - |

乔松 Himalayan Blue Pine | 4.1 | 3.8 | -0.3 | - |

绿藻 Green algae | 3.6 | 3.5 | -0.1 | - |

爱丽丝茅膏菜 Alice Sundew | 3.5 | 4.3 | 0.8 | 3.5* |

含羞草 Sensitive Plant | 3.4 | 4.9 | 1.5 | 8.44* |

模型南瓜 Artificial squash | 3.1 | 2.0 | -1.1 | 4.79 |

花生 Peanut | 2.9 | 4.1 | 1.2 | 7.2 |

表3 八年级学生(n=59) 第一轮与第二轮评估的算术平均值及其显著性差异统计

植物 | 算术平均数 | |||

第一轮评估 | 第二轮评估 | 差异 | 统计学显著性 | |

橙桑 | 4.2 | 3.8 | -0.4 | - |

绿藻 | 3.6 | 3.1 | -0.5 | - |

水浮莲 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | - |

乔松 | 3.3 | 2.8 | -0.5 | - |

模型南瓜 | 3.0 | 2.0 | -1.0 | 4.36 |

爱丽丝茅膏菜 | 2.9 | 4.0 | 1.1 | 5.38 |

含羞草 | 2.8 | 3.9 | 1.1 | 5.26 |

花生 | 2.1 | 4.0 | 1.9 | 9.80* |

4 讨论

在两轮评估中得分最高的群体都是五年级学生。八年级学生的平均评分较低。我们原本预期大学生对物体的评分会更低,但实际情况并非如此(这一预期基于我们先前未发表的研究,该研究表明对生物的兴趣会随着年龄增长逐渐减弱)。当前结果的解释可能在于样本特性:最年长的组别完全由选择生物学作为未来职业的学生组成,因此他们可能比普通人群对生物具有更强的亲近感,并倾向于给出更高评分。这一假设可以通过在后续研究中比较生物专业与非生物专业学生的反应来验证。

为探究教学方法对学生教育对象兴趣的影响,我们对比了首次与二次评分的差异。发现某些物体的两轮评分差异程度存在显著波动,这种差异很可能源于教师干预。大学生对含羞草的评分没有变化,因为他们早已了解其触敏特性。后续得知所有参与实验的生物系学生都曾到访植物园接触过该物种——该植物的生物学特性是他们大学三年级植物生理学课程的内容。

学生初见即感兴趣的植物(松树、柑橘、藻类、水浮莲)在教师介入后的二次评估中保持了原有兴趣水平(或仅轻微下降)。而初始兴趣较低的植物经教师讲解后评分显著提升,唯一例外是南瓜——其二次评分明显降低。

南瓜的低评分是源于对"植物"兴趣减退,还是存在其他因素?我们认为二次评估中学生们实际上是在对欺骗行为作出评判。年幼学生尤其会对观察对象作出直率评价,因此比年长者更感失望。

数年前的同类实验中,相同物体评分为3.3分(1分最低,5分最高),与本次首次评估的3.0分相近。但前次实验允许学生触摸南瓜而非仅视觉观察,他们当时就识别出是模型植物。我们认为两轮实验都在学生认知中制造了冲突,这种冲突本应提升对南瓜的兴趣值;但在后期实验中,欺骗因素导致的失望情绪影响了二次评分。

结果表明教师通过展现植物新视角成功激发了学生兴趣。所有四个案例中,意外元素都大幅提升了关注程度。

表4 大学生评分(n=56) 第一轮与第二轮评估的算术平均值及其间差异统计学显著性

植物 | 算术平均数 | |||

第一轮评估 | 第二轮评估 | 差异 | 统计学显著性 | |

橙桑 | 4.6 | 4.3 | -0.3 | - |

水浮莲 | 4.1 | 4.0 | -0.1 | - |

乔松 | 3.7 | 3.5 | -0.2 | - |

含羞草 | 3.7 | 4.0 | 0.3 | - |

爱丽丝茅膏菜 | 3.4 | 3.9 | 0.5 | 3.85 |

绿藻 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | - |

模型南瓜 | 2.9 | 2.6 | -0.3 | - |

花生 | 2.0 | 4.1 | 2.1 | 13.52 |

教育意义

研究发现对各年级教育具有以下启示:

• 当采用适当方法时,教师的参与能够提升学生对初始吸引力较低学科的兴趣。

• 教师的专业知识、热忱与兴趣能显著增强其激发学生兴趣的能力,这需要在未来教师培训中予以重视。

• 研究表明,在教师能够分享其兴趣并提供适当见解的情况下,植物学本质上就能引起学生的兴趣。真正有效的教学在于对“实物实景”的鉴赏,诸如模型南瓜之类的简化模型根本无法替代。

5 结语

本研究揭示了学生对植物的初始兴趣虽普遍低于动物,但通过精心设计的教学干预——特别是教师引导下的细致观察(如指出独特特征、鼓励触摸体验)——能够显著提升其兴趣,尤其是对那些初次接触时吸引力较低的植物。这有力证明了教育策略在激发学生对特定领域兴趣方面的关键作用。更重要的是,教师在此过程中扮演着不可替代的角色:其专业知识、教学热忱与个人兴趣能有效提升学生对初始吸引力较低学科的兴趣,凸显了教师在激发学习动力方面的核心能力。因此,未来的教师培训应更着重于培养和强化这种引导兴趣的专业素养。最后,在国家植物园时代背景下,我们更应系统总结日常教育实践中的成功经验,将其转化为可推广的教学案例,为有效培养学生的科学探究精神与创新能力奠定坚实基础。

延伸阅读

Strgar J (2007) Increasing the interest of students in plants. Journal of Biological Education, 42 (1): 19-23.

https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1492485.html

上一篇:国家植物园应优化采样策略提升遗传多样性保护效率

下一篇:国家植物园可借鉴康纳尔经验建立中国式自然教育框架