博文

一种新型方法 | 栽培植物资源优先保护评估  精选

精选

|

【内容提要】

系统阐述了栽培植物遗传资源保护的紧迫性,深入剖析其受威胁的内在机制,并通过实证案例分析加以佐证。通过系统梳理近30年来栽培植物保护策略的演进轨迹,揭示了现有方法优化改进的理论基础。在此基础上,创新性地构建了一个系统性优先级评估框架,为植物遗传资源保护计划中的濒危物种保育项目设计,兼具科学严谨性与实践指导价值。此案例可为我国国家植物园时代迁地栽培植物重要性和核心功能体系沟通提供参考。

百合属 (Lilium)

1 引言

野生物种保护的必要性已被广泛认可;然而,人类选择的植物和动物的保护需求则较少受到关注。因此,显而易见的是,人们已经投入了大量努力,以确定野生物种所面临的威胁程度,并据此集中保护行动。关于野生物种威胁评估的文献资料极为丰富(IUCN,2001),并且用于编制全球、区域和国家受威胁植物清单的方法在红色名录中得到了详细说明。《增长遗产行动计划》(RHS & NCCPG,2007)指出,由于不可能,甚至也不希望保护每一个栽培种,因此需要找到评估、优先排序并决定哪些栽培种应被保护的方法。该行动计划确定了由此产生的两个关键行动。首先,需要就栽培植物的优先排序标准达成一致;其次,有必要编制一本与红色名录相对应的栽培植物红色名录。自行动计划发布以来,植物遗产(原国家植物和花园保护委员会,NCCPG)、皇家园艺学会(RHS)、国家信托(NT)和剑桥大学植物园(CUBG)一直在合作开发新的协议,以解决这些关键行动。这些协议需要比以往更为严格,预计通过引入更透明和客观的评估方法,将增强对栽培植物保护需求的理解和接受度,与野生物种保护并重。这些协议构成了所谓的“受威胁植物项目”的基础。

(1)为何保护栽培植物?

经过人工选择培育的植物,旨在满足人类的需求,这些需求包括食物、医药、住所、制造原料甚至审美愉悦。这些植物对人类福祉的贡献至关重要,任何对它们构成威胁的因素都必须被识别、评估,并在可能的情况下予以解决。应当意识到保护最古老的野生种类和栽培品种的必要性,其原因如下所述。

首先,随着气候变化,过去100年间所选育的植物可能对改变后的环境条件适应性较差,因此可能需要回归到早期的选育品种,或直接利用原始野生种类,以培育出更能适应气候变化的新品种。

其次,育种计划本质上旨在开发或增强特定的性状,因此可能会导致其他性状的丧失。许多此类性状是作为对时尚或商业需求的响应而发展起来的,因此它们可能是短暂的。若不至少保留一些最重要的早期栽培品种,这些性状可能会完全消失,从而降低开发新植物的能力。

最后,也应认识到园林植物中所蕴含的文化遗产价值。例如,人们对于地方苹果品种惊人多样性的兴趣正在复苏——这些品种往往仅存于特定区域,既适应当地生长环境,又因其特殊用途而被世代培育。

大丽花属( Dahlia)

(2)植物丧失的机制

植物丧失通常由外部因素导致。研究表明,植物容易受到园艺时尚变迁、经济因素影响,或被后期育种计划产物所取代(Brickell & Sharman, 1986)。特定栽培品种可能因不受控的杂交而失传——当已知存在常规异花授粉的植物群体中,实生苗以原栽培品种名义流通时,随着时间的推移,原始品种便会消失。例如大丽花"兰达夫主教"(Dahlia 'Bishop of Llandaff'),其原始品种早在20世纪50年代就已退出栽培,现今以此名销售的植株实为原始品种的实生苗,但已与原始品种存在差异。这类植物丧失鲜有记录,因该过程往往难以察觉。具有讽刺意味的是,由于园艺植物命名错误频发,某品种可能被认为仍存于世,实则早已被其他植物冒名取代。

然而,即便没有上述因素,植物也可能消亡。通过无性繁殖(无融合生殖)培育的克隆植株,随时间推移易出现活力衰退,最终因长势欠佳而死亡或被园艺从业者淘汰。Richards(1997)曾总结无融合生殖的四大缺陷:

Ø无法消除积累的非致死有害突变(在有性生殖的重组过程中本可自然清除),即"穆勒氏齿轮效应"(Müller, 1964);

Ø无法重组新突变,从而丧失通过有利突变适应环境变化的能力(参照Van Valen 1973年提出的"红皇后假说");

Ø种群生态位宽度极窄,制约植物对微生境差异的耐受性;

Ø作为无融合生殖种,杂交后代往往缺乏特定环境适应性。

此外,虽非遗传固有缺陷,但反复无性繁殖导致的病毒积累也不容忽视。植物病毒感染通常呈低烈度且仅轻微削弱植株,但多病毒长期复合感染会使其严重衰弱。不过需注意,某些病毒感染(如彩斑现象)对特定品种可能具有不可或缺的作用。

在栽培植物保护领域,前两大缺陷与病毒积累被视为最关键因素。Richards(2002)指出,20世纪80年代初曾广泛栽培的报春花杂交种Primula scapigera × P. bracteosa突然绝迹,正是无性繁殖克隆体内病毒积累所致。

(3)栽培植物的灭绝鉴定

要确凿证明某个人工栽培植物已经灭绝异常困难。即使某种植物不再见于商业流通,未被任何记录完善的植物园收藏、甚至未被列入国家植物收藏名录,通常仍无法排除其在私人花园或废弃苗圃中幸存的可能性。典型案例包括:重获发现的菊花品种"Fiona Coghill"(《传统植物保护计划》,2007)、水仙"Weardale Perfection"(《园艺家》杂志,2007)以及唐菖蒲杂交种Brenchleyensis(Tooley,2010)。即便在英国境内未能发现其栽培踪迹,该植物仍可能在其他国家得以保存。本研究确认的灭绝案例具有共同特征——原始栽培品种分布范围狭窄,因而极易因极端气候事件或种植园毁坏等灾难性变故彻底消失。

笔者之一针对球根植物的专项研究揭示了两个典型例证。图1与图2所示的油画作品记录了1920年代培育并获得英国皇家园艺学会(RHS)奖项的两个栽培品种。首个案例Lachenalia属"Monte Carlo"由Joseph Jacob牧师培育,1924年获RHS优秀奖。这种需温室栽培的植物显然在二战期间因温室停供热能(被改作粮食种植)叠加1940与1947年两次严冬而绝迹(David,2009a)。第二个案例是根西岛苗圃商C. Smith培育的Nerine属"Glitter",虽同样获得RHS优秀奖,但二战后再无栽培记录——战争期间当地园艺种质资源曾遭受重大损失确属已知事实(Vandertang,2003)。据笔者考证,这两个品种在培育者手中均未实现广泛流通。

图1 蒙特卡洛拉立金花(Lachenalia 'Monte Carlo'),由卡特佩奇公司于1926年3月9日展出。绘图:Elsie Katherine Dykes。图片来源:英国皇家园艺学会植物标本馆

图2 闪光纳丽花(Nerine 'Glitter'),由巴尔父子公司于1926年10月31日展出。图片来源:英国皇家园艺学会植物标本馆

岩蔷薇属(Cistus)的案例由R.佩奇提供(2008年4月,个人通信)。科林伍德·英格拉姆(Collingwood Ingram)培育的两个已登记品种——费尔南德斯杂交岩蔷薇'简'(Cistus × fernandesiae ‘jane’)和岩蔷薇'拉迪'(Cistus ‘laddie’),在1981年英格拉姆去世后,随着其宅邸与花园的转作他用而彻底消失。这些案例与前文所述情况相似,品种的有限流通范围是导致其灭绝的主因。审美风尚的变迁亦不容忽视:马尔迈松香石竹曾于19世纪末至20世纪初作为温室植物风靡一时,如今却寥寥无几。诸如石竹'罗斯贝里勋爵'与'蒙庞西埃公爵'等诸多品种已被确认绝迹(J. Marshall, 2010年4月,个人通信)。

物种绝灭绝非远古代的专属现象,近年的消亡案例亦有据可查。例如塞德里克·莫里斯爵士(Sir Cedric Morris)于1945年培育注册的鸢尾'本顿行李'(Iris ‘Benton Baggage’)品种,据信在6-8年前尚有栽培(S. Cook,,2010年4月,个人通信)。Nelson著作(2000年)中很可能收录了爱尔兰园林的相关案例,尽管书中未予明确标注。

另一种研究路径是通过宏观估算把握绝灭规模。水仙品种即为典型案例:《国际水仙名录与分类清单》(金顿,2008年)记载的29,000个注册品种中,仅有不足6%见于现行《皇家园艺协会植物检索手册》(Kington,2010年)。需特别说明的是,该名录涵盖全球范围且溯至1908年,大量品种随年代更迭遭淘汰或退出商业流通实属必然。即便如此,两大英国国家水仙品种收藏机构也仅保存了153个品种。对于特定属种的绝灭比例,目前仅能推测——部分属种可能在15%-20%区间,而另一些或超70%。这些预估主要基于某育种者特定属类中仍在流通的栽培品种比例。

杜鹃属 (Rhododendron)

2 英国栽培植物保护现状

这些问题由来已久,早在20世纪初,园艺界就已意识到植物流失现象(Brickell & Sharman,1986)。1978年英国皇家园艺学会召开专题会议后,全国栽培植物保护协会(NCCPG,现更名为Plant Heritage)应运而生。过去三十年间,该机构主要通过"国家植物收藏计划"开展保护工作。该计划虽运作成功,但采用被动收录机制——新增收藏取决于申请者的个人兴趣,而非植物的实际保护需求。

栽培植物保护领域面临的核心问题之一是数据匮乏。由于历史上从未建立完整的植物生存记录体系,保护成效评估举步维艰,这也导致难以准确判定哪些栽培品种已然灭绝。

当然,这并不是说业界未曾努力应对栽培植物的濒危问题。Plant Heritage曾采用所谓"粉红清单"开展相关工作:1981年由Chris Brickell、Roy Lancaster和Graham Stuart Thomas首次编纂,1982年经Duncan Donald修订,增补了国家收藏持有者(NCHs)的推荐名录,以及公众查询但苗圃和园圃均无记录的罕见植物。这份因粉红色印刷纸得名的清单,其编纂方法历经多次调整。协会还维护着"缺失属级名录",收录英国境内已知栽培但未纳入国家植物收藏的属,目前涵盖逾千个分类单元。

"粉红清单"侧重于个人提报已知缺失植物,而现行的"濒危植物项目"则采用系统化的属级评估方法,通过客观流程判定植物的稀有性和保护价值。所需信息简明扼要:现存植物种类、分布地点及数量。虽然实地调研在理论层面具有吸引力,但实践中既缺乏足够志愿者普查全国园圃,也不具备追踪、鉴定和维护所有现存栽培品种的资源。必须在证据基础上,依据科学合理的优先级标准做出保护决策。

3 确定优先分级标准

通过对比皇家园艺学会(RHS)负责的七大国际品种登录名录中的分类群数量与英国国家植物收藏机构"Plant Heritage"所保育的对应属品种数量(表1),优先分级的需求愈发凸显。

表1 RHS作为国际品种登录权威的七个植物属与英国境内已知栽培分类群的数量对比(数据源自David, 2009b)。

植物类群 | 登记品种名称大致数量 | 2009年国家植物遗产收藏名录 | 分类单元保存数量 | 2009-10年度RHS植物检索目录收录分类单元数 |

水仙属 Narcissus | 30,000 | 2 | 153 | 1,968 |

杜鹃属 Rhododendron | 28,000 | 20 | 2,150* | 2,455 |

石竹属 Dianthus | 27,000 | 5 | 354* | 599 |

大丽花属 Dahlia | 14,000 | 1 | 2,000+ | 580 |

翠雀属 Delphinium | 4,200 | 3 | 480 | 232 |

百合属 Lilium | 10,000 | 1 | 17 | 311 |

铁线莲属 Clematis | 2,500 | 7 | 448* | 885 |

* 各收藏间可能存在重复

对于野生植物,最重要的分级标准是稀有程度,目前已形成评估流程来确定灭绝、极危、易危等保护等级。而在园艺领域,尽管稀有性作为风险指标具有优先意义,但不足以单独作为决策依据。评估还需引入其他能体现植物园艺价值的指标。为此,RHS与Plant Heritage合作,于2008年对专业苗圃、育种者开展了专项调查,过程与结果已发表于David(2009b)的研究报告。

该调查旨在回答四个核心问题,为栽培植物分类群的保护优先级评估提供依据:

(1)园艺产业从业者认定的保护重点是什么?

(2)古老品种(隐含更高濒危性)是否具有价值?其价值程度如何?

(3)品种的长期保育有多重要?

(4)零售商与批发商看重的保护重点应有哪些?

立金花属(Lachenalia)

调查显示,业界普遍认可古老品种的价值,部分群体甚至愿意投入相当成本获取,这印证了保育重要历史品种的必要性——即使其已退出主流园艺应用。对零售商而言,稀有性、新颖度与流行度是关键属性,其中仅稀有性与保护直接相关。

育种者则更强调多维价值评估。综合分析调查结果后,提炼出影响园艺价值评估的四大要素:

• 品种原始创新突破性及其对后续品种培育的关键影响

• 所获奖项的显著性程度(是否具有跨国认可度)

• 独特属性(如卓越抗病性或极端气候耐受性)

• 遗产价值(虽非从业者关注重点,但具有历史关联性或地域代表性的品种仍需保护)

由此形成"园艺显著性"概念,与前述"稀有性/受威胁程度"共同构成保护优先级的二维评估体系,具体评估方法将在下节详述。

毛茛科翠雀属(Delphinium)

4 濒危植物评估方法

(1)英国国家信托基金会实践方法

为积极响应《全球植物保护战略》(GSPC),应对气候变化对国家信托基金会(NT)植物收藏的威胁,以及重大病虫害潜在暴发带来的风险,该机构制定了《园林植物与收藏政策——策展/保护白皮书》(Malecki, 2005)。该文件强调需开展植物资源调查、建档、分析,并为各属地制定个性化的植物收藏保护政策。此项政策结合《全球植物保护战略》与持续推进的《遗产保护行动计划》(RHS & NCCPG, 2007),为栽培植物保护领域指明了清晰方向。

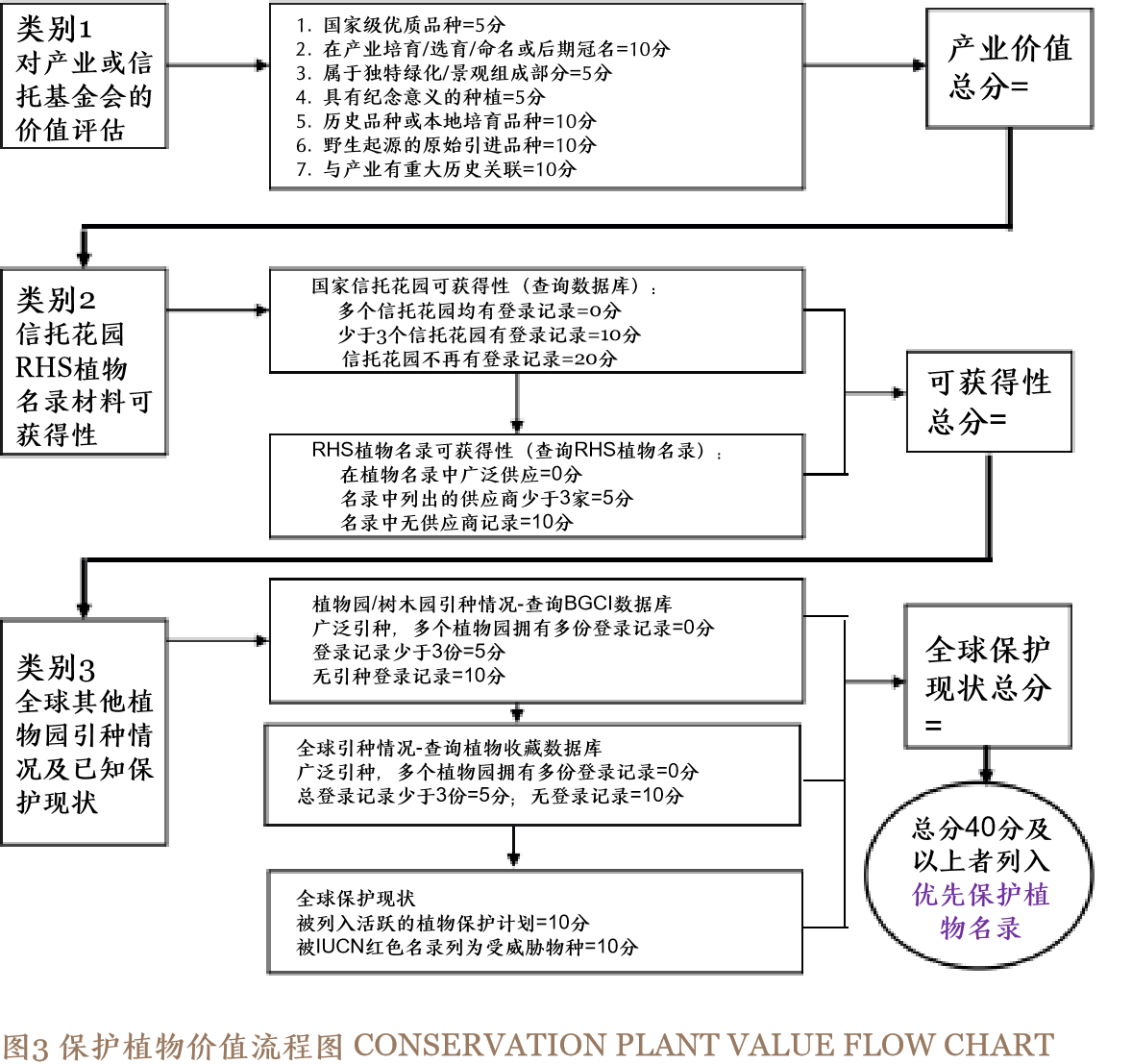

国家信托基金会在制定保护优先级方案时,与“受威胁植物项目”(Threatened Plants Project,TPP)同步发展出独特评估体系,其特色在于特别强化了对单株植物遗产价值的权重评估(详见流程图图3)。这套评估流程已成为当前国家信托旗下花园植物保护优先级判定的标准操作规范。

保护植物价值流程图

(2)濒危植物项目评估方法论

基于上述背景,TPP(植物保护评价)方法应运而生。该方法是针对英国栽培植物分类群,从稀有程度和园艺价值两个维度确定客观价值的评估体系,旨在为业余爱好者与专业人士提供一套通用的栽培植物评价标准。

本项目借鉴了世界自然保护联盟濒危物种红色名录(IUCN,2001年)的分类框架(但未采用其评估方法),采用分阶段、按属逐步推进的工作模式。

《RHS植物检索目录》(Cubey等,2010年)是英国境内唯一可信的栽培植物商业流通数据源。该年鉴持续出版22年,完整记录了这一时期植物的市场流通情况。其内容涵盖多种园艺植物,通过整合多渠道信息并经严格的命名标准编辑,成为研究英国栽培植物至关重要的基础数据库。

第一阶段:初步评估

选定某个属、亚属或植物类群后,研究人员将: 1. 根据《RHS植物检索目录》最近五年的记录建立初始分类群名单,并标注各分类群的供应商数量 2. 通过权威出版物(如品种登记库、苗圃目录或植物收集清单)补充未收录物种 3. 对目录未载明的植物采用替代数据源 最终基于表2所示标准对所有评估植物进行分级。

表2 栽培植物的风险类别,第1阶段

| 类别 | 描述 | 指标 | 行动 |

栽培中缺乏关注(LCic) | 最佳可用证据表明,这些植物广泛存在 | 超过3分(综合考量过去五版《RHS植物指南》中苗圃名录平均收录情况,在英国国家植物收藏中的出现频次) | 目前不再考虑保护 |

栽培中近危(NTic) | 最佳证据表明,这些植物在未来可能会面临威胁 | 在1-3分之间 | 在适当间隔期重新评估 |

栽培中受威胁 | 最佳证据表明,这些植物已经受到威胁或不再被栽培 | 不大于1分 | 被指定为“受威胁”的将进入第二阶段 |

纳丽花属(Nerine)

第二阶段 详细评估

本阶段将对受威胁植物进行深入评估,由对该属或类群具有资深认知的研究人员负责实施。首先需对候选名单进行快速筛查,剔除因命名错误、拼写偏差或翻译问题在第一阶段误收的物种,同时去除虽在栽培条件下广泛存在但未在第一阶段排除的植物。

经筛选后的名单将依据两大标准进行评定:稀有性与价值。预计每项入选物种都需经过微调以确保评估结果的精确性。稀有性评估环节将参照表3所列的分类标准展开具体判定。

稀有性评估:随后参照表3所列类别对植物的稀有性进行评定。

表3 稀有性等级划分及评估标准

类别 Category | 术语定义 Description | 认定标准 Indication |

栽培易危 (VUic) | 在栽培环境下,当最佳可用证据表明某分类群符合下列标准时,即被列为“易危(栽培)”,这意味着该分类群在人工栽培中面临较高的灭绝风险 | 在过去五版RHS植物名录(或其他商业名录)中列为单一来源,且为已命名的分类单元、栽培品种、杂交种或地方品种(非采集编号或产地名称) |

栽培濒危 (ENic) | 当最佳可用证据表明某分类群同时满足下列两项标准时,即被列为“濒危(栽培)”,这意味着该分类群在人工栽培中面临极高的灭绝风险 | 在过去五版RHS植物名录(或其他商业名录)中未有收录,但确认为已命名的分类单元、栽培品种、杂交种或地方品种(非采集编号或产地名称),且现存于五个以上收藏机构 |

栽培极危 (CRic) | 当最佳可用证据表明某分类群同时满足下列两项标准时,即被列为“极危(栽培)”,这意味着该分类群在人工栽培中面临极其严峻的灭绝风险 | 在过去五版RHS植物名录(或其他商业名录)中未有收录,但确认为已命名的分类单元、栽培品种、杂交种或地方品种(非采集编号或产地名称),且现存于五个以下收藏机构 |

价值评定:随后依照表4所列标准对植株进行品质评估。

表4:评估指标体系及其对应特性说明

价值评定领域 | 特征或品质 |

园艺价值 总分0-5分,反映以下标准的重要性 | – 所获奖励的数量及重要性 – 独特属性或特征 – 抗逆性/耐旱性/抗涝性等 – 代表育种领域的进步(新突破) |

对人类裨益 总分0-5分,反映以下标准的重要性 | – 烹饪用途 – 商业用途 – 美容用途(现有或潜在) – 药用价值(现有或潜在) |

历史意义 总分0-5分,反映以下标准的重要性 | – 与特定重要地产/人物的关联 – 地方特色品种 – 英国培育或繁育的生物分类单元 – 1900年(或更早,视情况而定)前培育的生物分类单元 |

上述评分将给出每个被评估分类单元的总价值分数(满分15分) | |

综合优先度评分体系

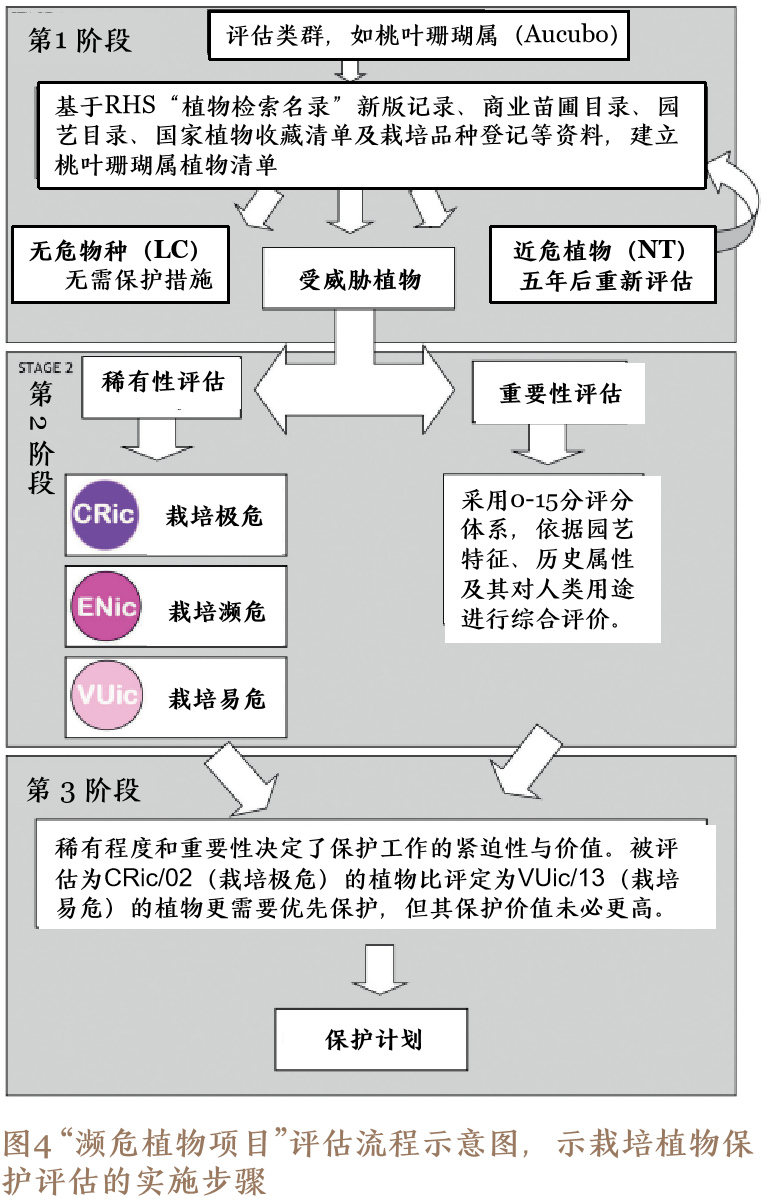

物种稀有性与保护价值评估结果将整合形成最终保护价值评分,该评分同时反映保育迫切性(基于稀有程度)和保护意义(基于生态价值)。保护计划将优先处理那些既具高度保护价值又亟需保育的类群,具体流程详见图4所示流程图。

稀有程度与生态重要性共同决定了物种保护的优先次序。例如,被评为CRic/02等级的植物(极危但生态价值较低)虽保护效益有限,其保育紧迫性仍高于VUic/13等级(易危但生态价值较高)的物种。

石竹属 Dianthus

5 结论

尽管人们早已认识到人工培育或选育的栽培植物面临的威胁,但迄今仍缺乏系统、严谨的方法来量化这种多样性的受威胁程度。无论是英国还是其他国家,都通过成立诸如“植物遗产”(Plant Heritage)等专门机构来应对这一威胁,其核心使命正是阻止园艺多样性的流失。此外,与野生植物不同,单纯评估植物的稀有性并不能有效判断其受威胁程度——人类培育的植物数量庞大,其中相当部分很可能已经灭绝,但现存品种并非全都需要保护。

据目前所知,本文首次提出了栽培植物保护优先级的系统评估方法。通过建立更严谨的保护评估体系,不仅能使有限资源得到更有效配置,更有助于促进科研机构与植物学界对保护这一人类遗产价值的认同。虽然该方法无疑仍需完善,但期待同类型机构能采纳并验证这一体系,共同推动其优化发展。

结语

当前我国植物园体系对传统栽培植物的系统性梳理仍显不足,本文提出的优先级评估框架(涵盖稀有性、园艺价值与历史关联性等多维度评价),为国家植物园时代加强此类资源的保护提供了重要参考。建议通过构建本土化评估体系,重点筛选具有文化传承价值、育种突破性特征或适应气候变化的栽培品种,避免因园艺时尚变迁或商业化淘汰导致的遗传资源流失(例如英国案例中因分布狭窄而灭绝的Lachenalia与Nerine品种)。

针对本土特有及受威胁植物的迁地保护,可借鉴文中基于地理范围与生态特性的分级方法。需明确不同区域国家植物园的核心定位:在西南生物多样性热点区域侧重濒危物种抢救性保护,在东部城市化区域强化传统园艺品种保育,并通过跨机构协同建立覆盖全国的保护网络。

此外,亟需完善迁地保护全生命周期数据链。建议参照英国皇家园艺学会植物检索目录的标准化记录模式,系统采集物候期、繁殖特性、抗逆表现等关键数据,同步建立高精度图像档案与凭证标本库(如文中通过历史绘画与标本馆记录复原灭绝品种的实践)。此类基础数据将为应对气候变化下的适应性育种、科学展示与保护决策提供核心支撑。

桃叶珊瑚(Aucuba chinensis)

铁线莲属 (Clematis)

水仙属(Narcissus L.)

延伸阅读How to Cite

Morris M (2010) Prioritisation for the Conservation of Cultivated Plants: A new approach. Sibbaldia: the International Journal of Botanic Garden Horticulture, (8), pp. 111–123. doi:10.24823/Sibbaldia.2010.140.

https://wap.sciencenet.cn/blog-38998-1481737.html

上一篇:园艺师能否拯救世界 | 对植物收藏管理的思考

下一篇:凯文·林奇理论 | 中国实践与国家植物园意象