博文

Green Carbon绿碳 │ 青岛能源所刘亚君研究员:半纤维素酶在纤维小体体系中至关重要

||

作者:Min Xiao, Ya-Jun Liu*, Edward A. Bayer, Akihiko Kosugi, Qiu Cui, Yingang Feng

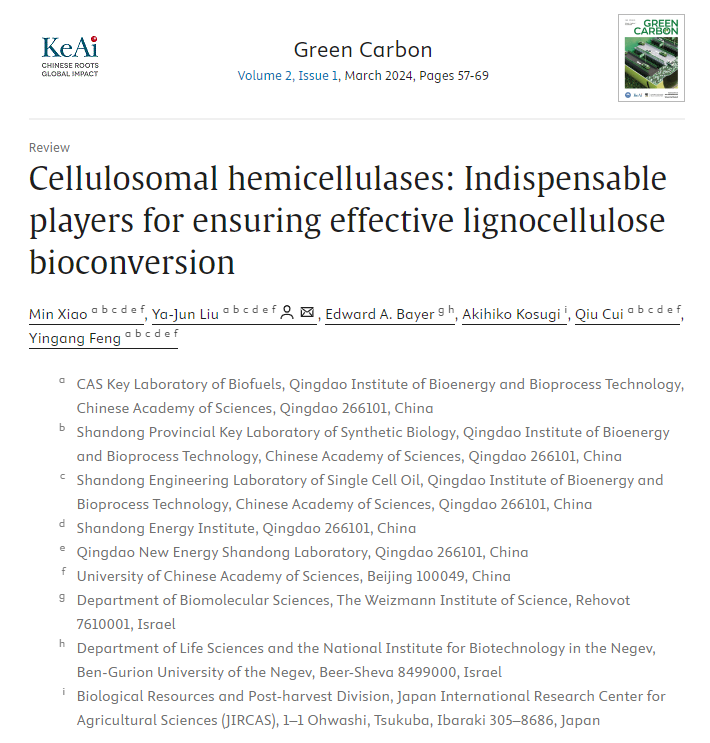

01 论文信息

论文信息

Min X, Liu Y, Bayer E, et al. Cellulosomal hemicellulases: indispensable players for ensuring effective lignocellulose bioconversion[J]. Green Carbon 2024 2(1) 57-69.

论文关键词

Cellulosome; Lignocellulose; Hemicellulase; Saccharification; Biocatalyst

论文网址

https://doi.org/10.1016/j.greenca.2024.01.003

论文下载

中文解读原链接

Green Carbon│青岛能源所刘亚君研究员:半纤维素酶在纤维小体体系中至关重要

02 背景简介

农林废弃物具有显著的可再生零碳资源潜力,为了缓解日益严峻的化石能源危机,木质纤维素的生物转化引起了全球的关注。纤维小体是由厌氧细菌产生的多酶复合物,是天然高效降解木质纤维素的超分子机器,包括纤维素酶、半纤维素酶等复杂的多功能组分。中国科学院青岛生物能源与过程研究所代谢物组学研究组前期对纤维小体的功能机制开展了深入研究,以纤维小体为生物催化剂,建立了整合生物糖化(CBS)这一木质纤维素高效转化技术。由于半纤维素成分会影响纤维小体的纤维素降解活力,从而影响纤维小体参与的木质纤维素生物转化,半纤维素酶在纤维小体复合物中具有不可或缺的作用。

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所刘亚君研究员作为通讯作者在Green Carbon上发表标题为“Cellulosomal hemicellulases: indispensable players for ensuring effective lignocellulose bioconversion”的综述文章,全面论述了纤维小体中半纤维素酶的类型、丰度、调控、活力及其在解除半纤维素对纤维小体抑制作用中的重要性,进而提出了未来基于半纤维素酶实现纤维小体定向强化的可能。

03 文章简介

半纤维素酶至关重要

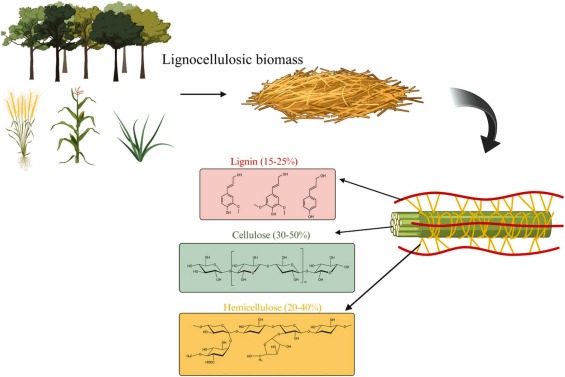

半纤维素被认为是木质纤维素中丰度仅次于纤维素的重要资源。半纤维素是一种异构的支链和线性多糖,主要由木聚糖、甘露聚糖、木葡聚糖和阿拉伯木聚糖等多种成分组成(图1),可以通过氢键和共价相互作用与植物细胞壁中的木质素和纤维素连接,从而形成坚固而复杂的抗降解网络。在前期工作中,作者发现在木质纤维素降解过程中逐渐释放而溶解的木聚糖通过与关键纤维素酶发生相互作用,降低了纤维小体的活性和糖化效率,证明了半纤维素会抑制纤维小体对纤维素的降解,进而影响木质纤维素的降解效率。半纤维素酶是专门针对半纤维素结构的水解酶,主要包括糖苷水解酶(GH)和碳水化合物酯酶(CE)两大类。利用半纤维素酶对半纤维素进行充分酶解,不仅能得到高价值的半纤维素衍生物,还能缓解半纤维素对纤维小体的抑制。可见,半纤维素酶在木质纤维素降解中发挥着重要作用(图1)。

图1. 常见半纤维素的结构及半纤维素酶的作用位点

纤维小体

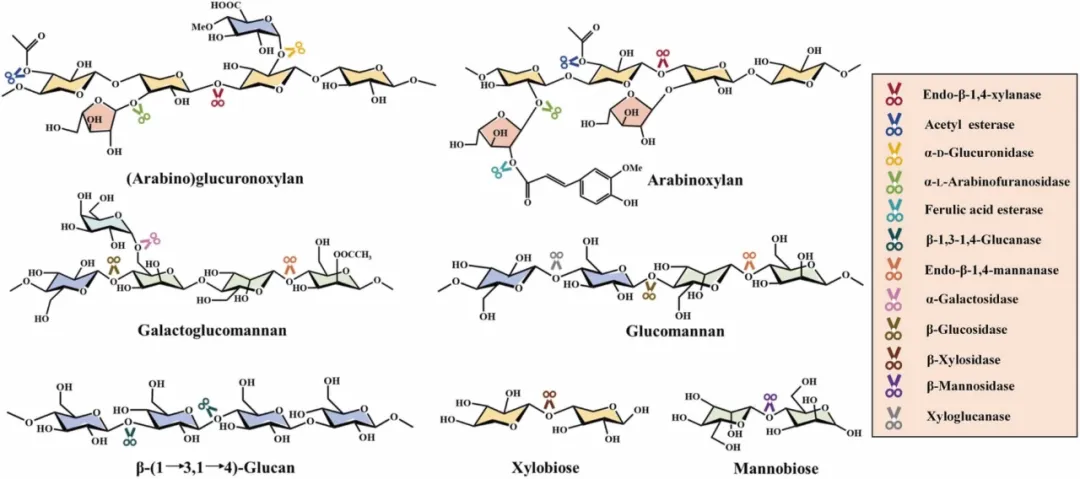

与真菌合成的游离纤维素酶不同,纤维小体通常是由厌氧细菌产生的由脚架蛋白和多种酶组装成的大分子复合物(图2)。纤维小体利用非催化亚基脚架蛋白(Scaffoldin)所含有的多个粘连模块(Cohesin)与纤维素酶或半纤维素酶所含有的对接模块(Dockerin)特异性地相互作用,将各种酶组装到脚架蛋白上,从而形成复杂的纤维小体超分子结构。根据脚架数量和组装层级的多少,纤维小体可以分为简单纤维小体和复杂纤维小体两大类,通常来说,复杂纤维小体具有更高的纤维素降解能力。纤维小体还可以分别利用碳水化合物结合模块(carbohydrate binding module,CBM)和细胞壁结合模块(S-layer homology, SLH)分别与底物和细胞壁锚定,从而获得多水平协同作用,促进木质纤维素降解。

图2. 典型的纤维小体组成与结构示意图

产纤维小体菌株

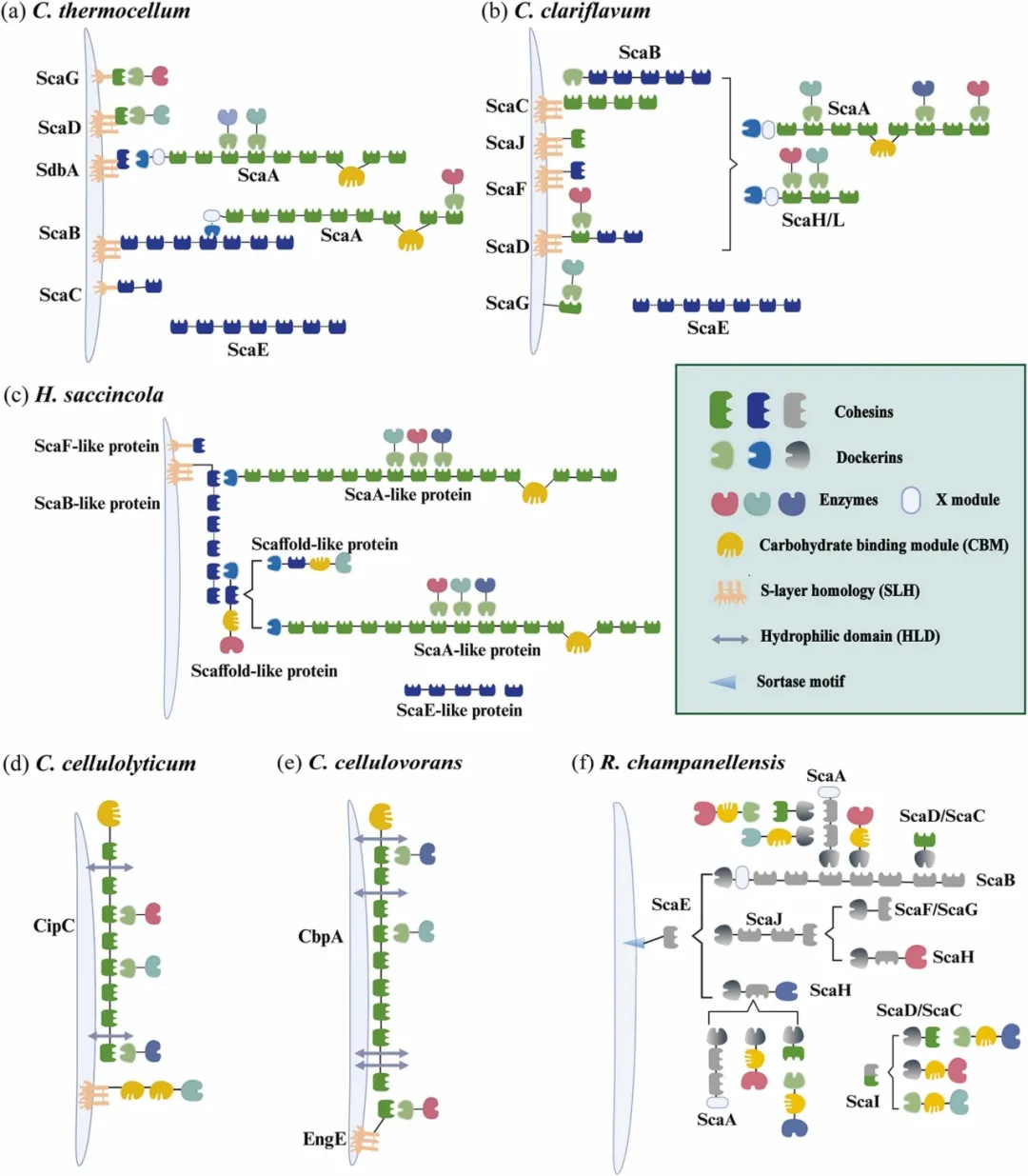

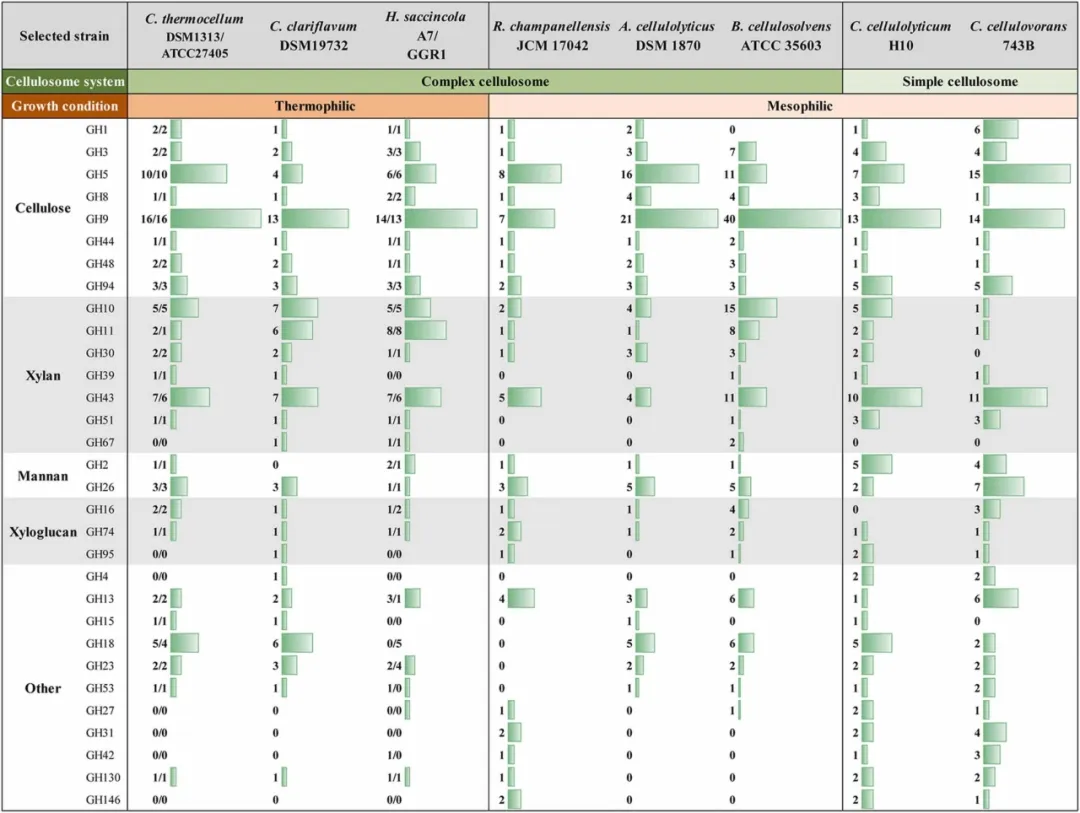

为了理解半纤维素降解能力与不同种类纤维小体中半纤维素酶组成和丰度之间的关系,作者根据菌株分离环境、生长温度以及纤维小体类型,选择了8个有代表性的产纤维小体菌株,对其纤维素及半纤维素酶的种类及丰度进行了统计(图3),并对这些菌株的亲缘进化关系、纤维小体组成及半纤维素的降解能力等方面进行了分析。其中,热纤梭菌(Clostridium thermocellum)是木质纤维素生物转化策略中整合生物加工(CBP)和整合生物糖化(CBS)所采用的主要生物催化剂底盘,其纤维小体具有已知最为高效的纤维素降解活力,但半纤维素降解能力十分有限。黄色梭菌(Clostridium clariflavum)与热纤梭菌的分类地位接近、纤维小体结构相似,其纤维小体却具有较高的半纤维素降解活性。在本文中,作者重点分析比较了这两株菌的半纤维素酶系,并提出强化热纤梭菌的半纤维素降解能力是木质纤维素生物转化技术发展的重点方向之一。

图3. 典型产纤维小体菌株中主要半纤维素酶与纤维素酶的组成

纤维小体中半纤维素酶的表达调控机制

前人的研究表明,热纤梭菌利用一类特殊的SigI/RsgI调控因子,特异性识别胞外底物成分和纤维小体组分编码基因的启动子,从而动态调节纤维小体组分的表达丰度,使纤维小体功能更加适应木质纤维素底物类型。纤维小体降解木质纤维素的高效性得益于这种底物耦联的表达调控机制。中国科学院青岛生物能源与过程研究所代谢物组学研究组前期对热纤梭菌纤维小体在转录水平的表达调控机制开展了系统深入的研究,系统揭示了SigI/RsgI的信号传导和识别纤维小体基因启动子的分子机制。

纤维小体中半纤维素酶的表达调控研究相对较少。热纤梭菌通过SigI6/RsgI6因子感应胞外木聚糖的存在,调控纤维小体木聚糖酶XynB、XynZ的表达,但木聚糖酶XynC的表达与生长速率和碳源类型之间没有明显的相关性。除了基于SigI/RsgI的转录调控外,纤维小体还受LacI家族调节因子和双组分系统的调控。此外,转录后水平的调控也可能在纤维小体组分的表达和调控中发挥作用。目前对于热纤梭菌纤维小体基于SigI/RsgI的调控机制已经较为清楚,但在其他产纤维小体菌株中的调控机制还需要进一步的研究。

总结与展望

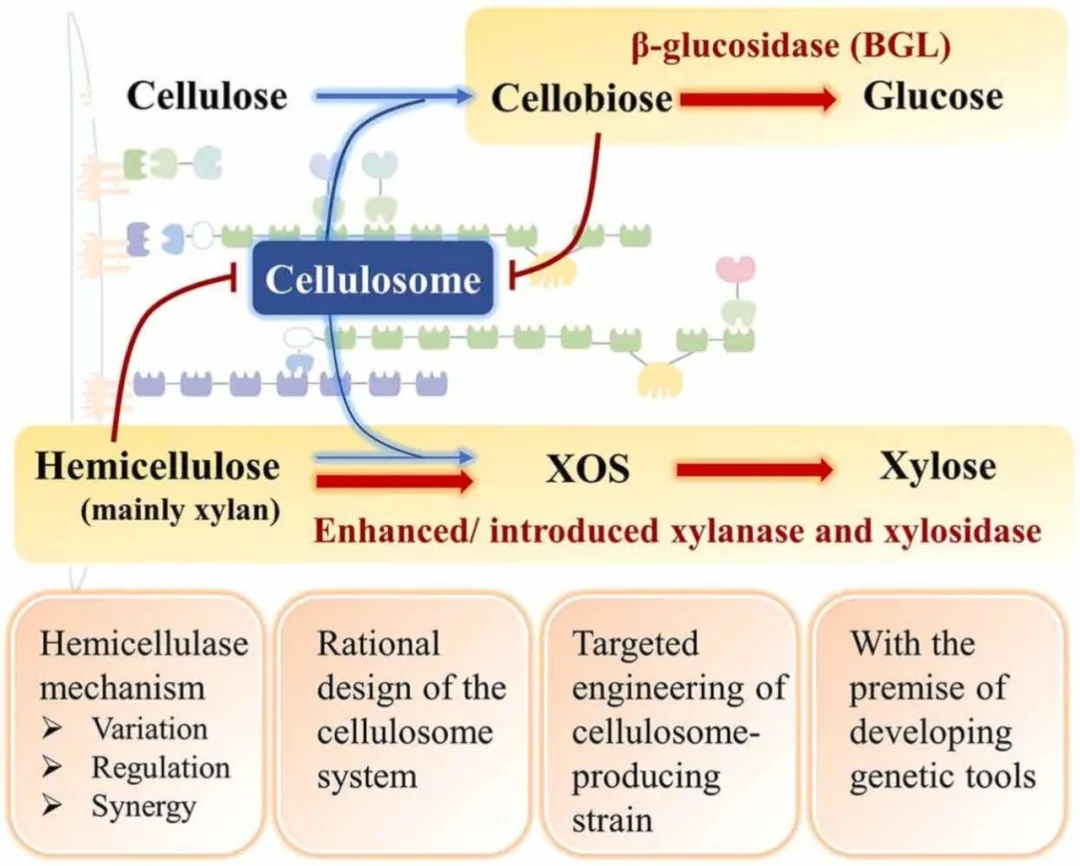

纤维小体被认为是降解木质纤维素的“超分子机器”,纤维小体和产纤维小体菌株在木质纤维素生物炼制中具有广泛的应用前景。热纤梭菌这种产纤维小体细菌在木质纤维素生物炼制中具有重要的应用潜力,前期通过定向遗传改造获得了解除纤维二糖对纤维小体反馈抑制的工程菌株,并作为全细胞催化剂应用于木质纤维素的生物糖化中,但仍存在半纤维素酶系不丰富、半纤维素的降解能力不足的问题亟待解决。可见,除了纤维素水解产物引起的抑制作用外,半纤维素对纤维小体的抑制效应在设计有效的工业化糖化方法时也应受到关注(图4)。未来可以通过针对性的增强内源性或引入外源性半纤维素酶,提高糖化效率。全面了解半纤维素酶产生和调控、半纤维素对纤维小体系统的抑制机制及其与半纤维素降解能力的关系,结合半纤维素酶与纤维素酶和其他功能性纤维小体组分的协同作用,将有助于未来对纤维小体进行理性设计。此外,由于大多数产纤维小体菌株缺乏遗传操作工具,对其遗传元件的认识不足,目前合成生物学在纤维小体工程中的应用比较受限,未来还需积极开发高效的产纤维小体菌株的遗传改造工具。

图4. 增强热纤梭菌纤维小体半纤维素降解能力的必要性和建议策略

04 文章摘要

Abstract

The bioconversion of lignocellulose has attracted global attention, due to the significant potential of agricultural and forestry wastes as renewable zero-carbon resources and the urgent need for substituting fossil carbon. The cellulosome system is a multi-enzyme complex produced by anaerobic bacteria, which comprises cellulases, hemicellulases, and associated enzymatic and non-enzymatic components that promote biomass conversion. To enhance their efficiency in degrading recalcitrant lignocellulosic matrices, cellulosomes have been employed to construct biocatalysts for lignocellulose bioconversion, such as consolidated bioprocessing and consolidated bio-saccharification. Hemicelluloses, the second most abundant polysaccharides in plant cell walls, hold valuable application potential but can also induce inhibitory effects on cellulose hydrolysis, thus highlighting the indispensable roles of hemicellulases within the cellulosome complex. This review evaluated current research on cellulosomal hemicellulases, comparing their types, abundance, and regulation, primarily focusing on eight known cellulosome-producing species of different origins. We also reviewed their growth conditions, their hemicellulose-degrading capabilities, and the inhibitory effects of hemicellulose on cellulosome-based lignocellulose saccharification. Finally, we proposed strategies for targeted enhancement of hemicellulase in cellulosomes to improve lignocellulose bioconversion in future studies.

05 作者简介

刘亚君 研究员

刘亚君,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员,Green Carbon主编助理、青年编委。博士毕业于中国科学院微生物研究所,期间在德国拜罗伊特大学进行联合培养,之后任职于中国科学院青岛生物能源与过程研究所代谢物组学研究组(组长为冯银刚研究员)。主要从事木质纤维素生物转化领域研究工作,在非模式嗜热菌遗传改造技术开发、热纤梭菌代谢机制、高温全细胞塑料降解、木质纤维素整合生物糖化全新自主技术开发与下游应用方面取得了关键理论与技术突破。主持国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题、中国科学院国际合作项目、山东省重点研发、青岛市自主重大项目等各级项目,在mBio、ISME J、Biotechnol Adv等发表论文40余篇,授权国内发明专利20余件。获青岛拔尖人才、齐鲁巾帼科技创新之星、山东省泰山学者青年专家等称号。

06 Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1495047.html

上一篇:Green Carbon绿碳 │ 中国科学院青岛能源所江河清研究员、宋向菊副研究员:兼具冷空气加热和净化功能的碳基光热膜

下一篇:王为善研究员与Green Carbon丨低碳生物制造需求下的高温菌和链霉菌底盘开发