博文

张学礼研究员与Green Carbon | 微生物细胞工厂构建的若干使能技术

||

2024年10月17日-19日,2024全国绿碳科学会议在青岛召开。国家杰青、中国科学院天津工业生物技术研究所张学礼研究员应邀出席,并作题为“微生物细胞工厂构建的若干使能技术”的特邀报告。

微生物细胞工厂构建的若干使能技术

背景介绍

细胞工厂是合成生物学的重要研究方向之一,大宗化学品和高值化学品的化工制造和植物提取存在环境污染、能源危机和原料可及性等问题,使用绿色清洁的生物制造部分替代高能耗高污染的化石制造和植物提取,可以补充不可再生石化资源和珍稀植物资源,是世界各国关注的重点。在本次邀请报告中,张学礼研究员系统介绍了细胞工厂使能技术和代谢调控机制相关研究,并基于此实现了细胞工厂的产业化应用,构建了包括氨基酸、维生素在内的多种大宗化学品和精细化学品的产业化应用细胞工厂。

张学礼研究员应邀在2024全国绿碳科学会议“绿色生物制造专场”作特邀报告

报告内容介绍

1 元件挖掘技术

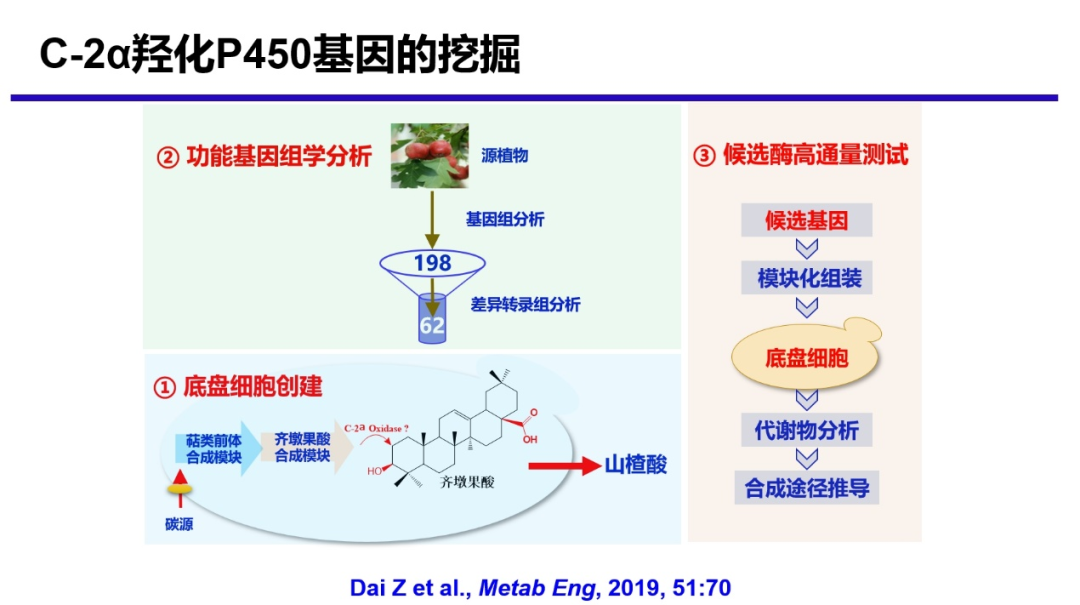

自然界中众多天然产物的合成途径是未知的,如何从宿主细胞中快速挖掘出可利用的酶元件,对实现细胞工厂的从无到有至关重要。针对此科学问题,该团队建立了成熟的技术平台,包括底盘细胞的创建、功能基因组学分析和候选酶的高通量测试。在山楂酸的生物合成中,催化齐墩果酸转化为山楂酸的C-2α羟化酶是未知的,该团队首先在酿酒酵母中构建了高效合成前体物质齐墩果酸的底盘细胞,并对源植物进行功能基因组分析,通过差异基因组分析收集到了62个P450候选基因,随后将候选基因导入底盘细胞中,进行模块化测试及代谢物分析,快速地锁定了未知P450基因,最终实现了山楂酸的从头合成。使用类似的技术手段,该团队还进行了诸多未知基因的挖掘,例如,C-11β羟化P450基因、C-22羟化P450基因和UDP-木糖糖基转移酶基因等,分别实现了氢化可的松、薯蓣皂素和三七皂苷R1的生物合成。

2 途径调控技术

利用元件挖掘技术已经完成了细胞工厂的创建,为了进一步提高合成途径的效率,则需要解除合成途径的限速步骤,使元件与合成途径高度适配,碳代谢流量最大化地从底物流向产物,最终实现高产量和高生产速率的目标。针对此目标,该团队建立了两种调控技术:合成途径的单基因多轮调控技术和CRISPR辅助同源重组的多基因同时调控技术。

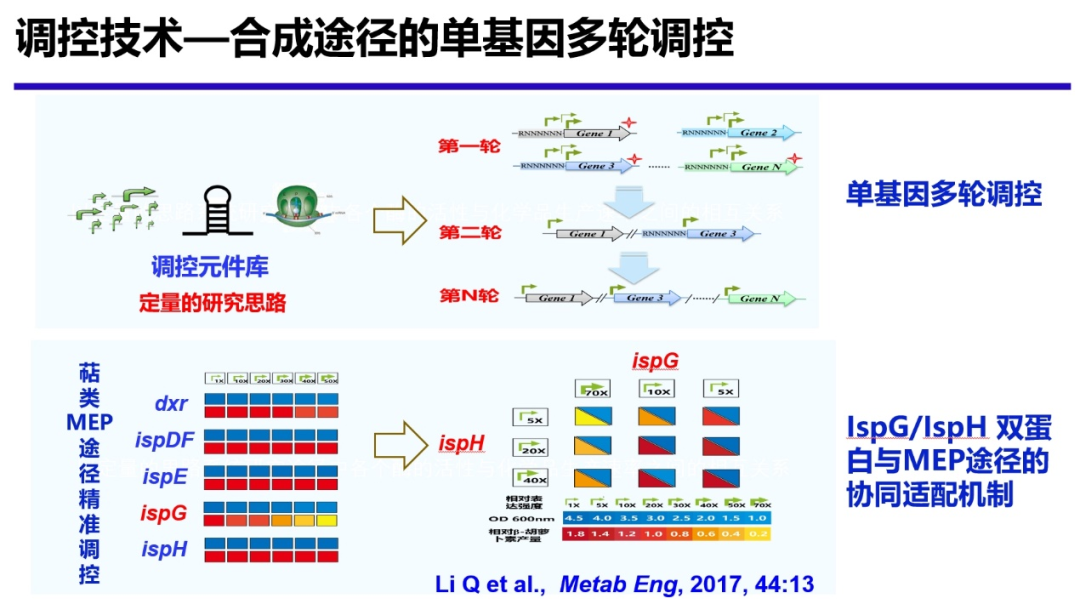

合成途径的单基因多轮调控技术是在第一轮调控过程中,使用调控元件库对所有基因进行调控,使用定量的思路研究基因表达强度与产物产量之间的关系。第一轮基因调控中得到的多个靶标基因,在第二轮调控中实施“1+1”双基因组合调控,这种循环一直进行到将所有靶基因全部组合在一起。在萜类合成的MEP途径中,第一轮首先对5个关键基因进行调控,结果显示ispG基因的高表达与产物产量呈现负相关,推测该基因的积累会对细胞产生不利作用。为了验证上述猜想,将ispG和下游基因ispH分为低、中、高表达进行第二轮的组合调控,发现下游基因ispH表达强度提高可以有效解除ispG过表达带来的负面作用。IspG/IspH双蛋白与协同适配使MEP途径效率提高了5倍。

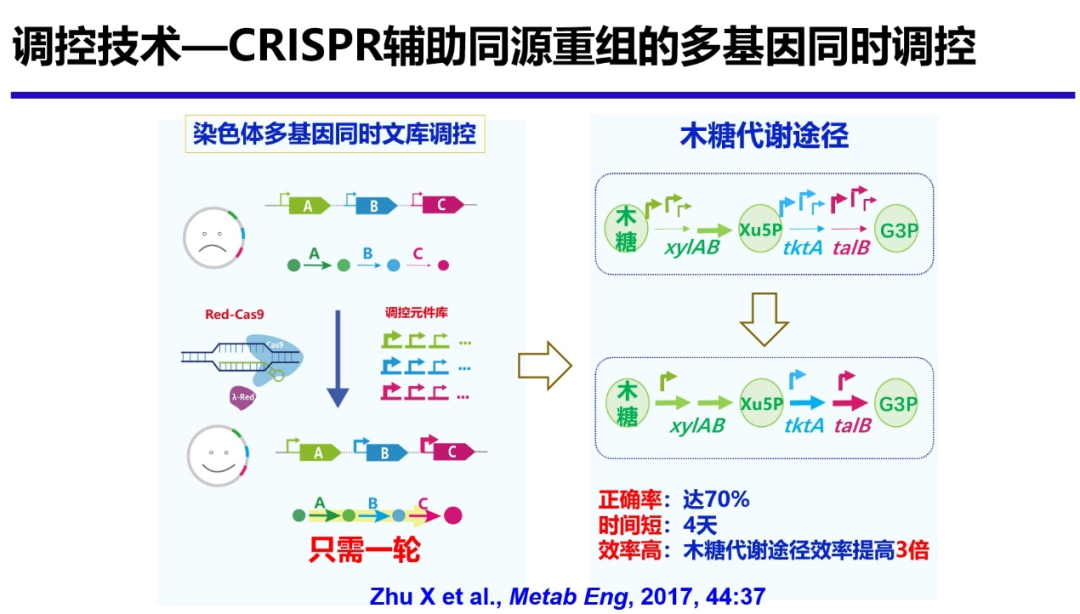

为了进一步缩短工作周期,该团队进一步开发了CRISPR辅助同源重组的多基因同时调控技术。对大肠杆菌中木糖代谢途径的三基因进行调控,在Cas9蛋白的切割作用下,仅实现同源重组的工程菌能够存活,通过一步法建立了庞大的基因组合文库,三个基因同时编辑的正确率可以达到70%,时间周期缩短为4天,最终高效地筛选到了木糖代谢途径效率提高3倍的工程菌株。

为了进一步缩短工作周期,该团队进一步开发了CRISPR辅助同源重组的多基因同时调控技术。对大肠杆菌中木糖代谢途径的三基因进行调控,在Cas9蛋白的切割作用下,仅实现同源重组的工程菌能够存活,通过一步法建立了庞大的基因组合文库,三个基因同时编辑的正确率可以达到70%,时间周期缩短为4天,最终高效地筛选到了木糖代谢途径效率提高3倍的工程菌株。

3 基因编辑技术

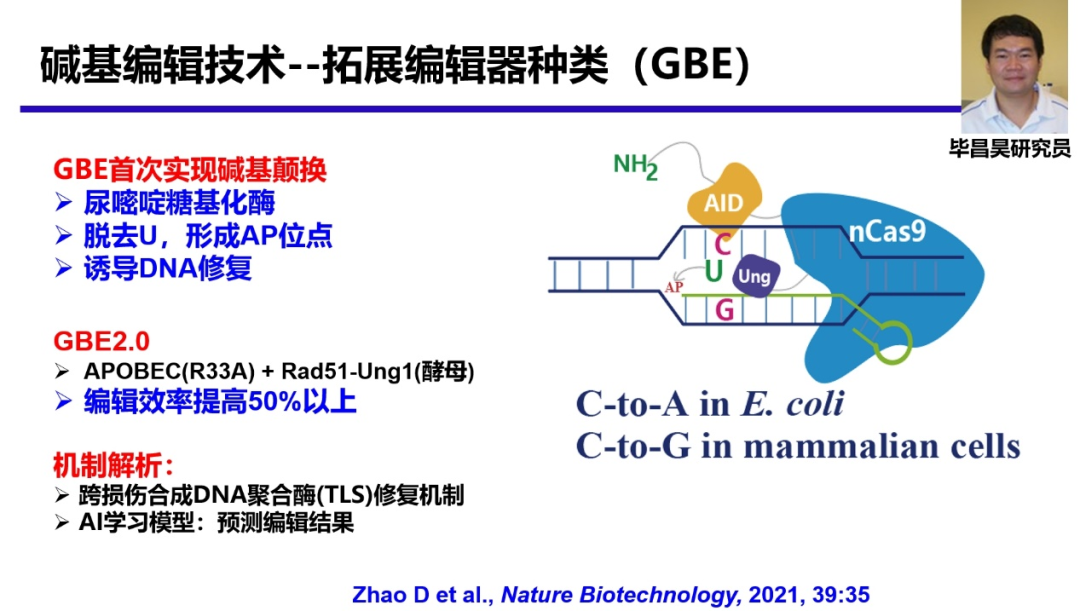

就基因表达强度而言,RBS或启动子单个碱基的改变对其影响都可能是巨大的,已实现的碱基编辑技术中,碱基编辑种类有限,并且只能实现碱基的转换。针对此问题,该团队与毕昌昊研究员合作发现自然界的糖基化酶可以将尿嘧啶从染色体上切除,形成空位,从而诱导宿主细胞进行DNA修复,且在不同宿主中跨损失合成DNA聚合酶(TLS)修复机制不同,在大肠杆菌中C被修复成A,而在哺乳动物细胞中C则被修复为G,基于此技术最终实现了碱基颠换。

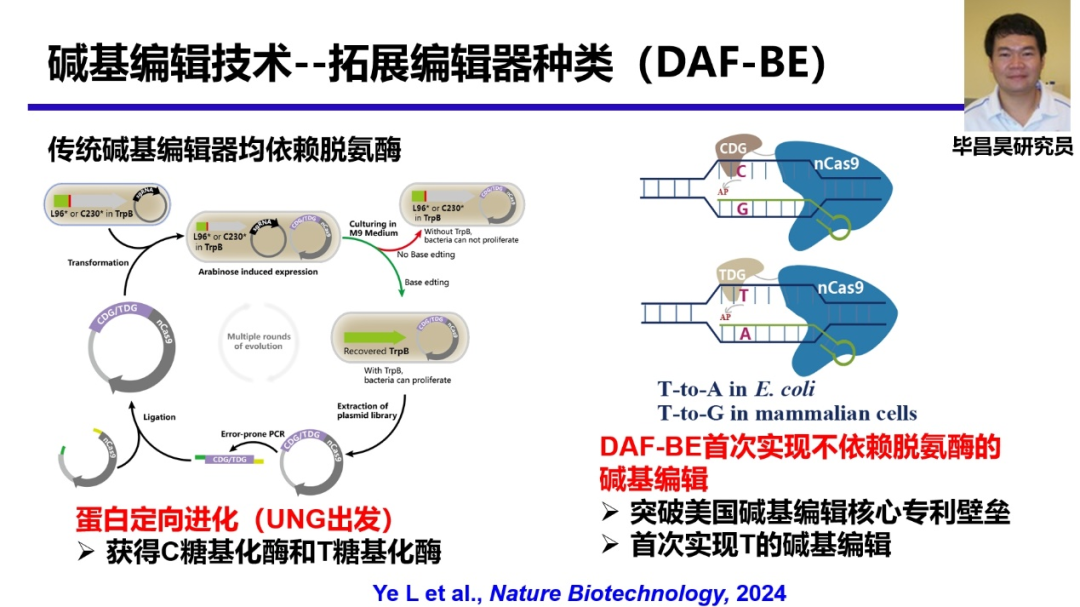

传统的碱基编辑器需要依赖脱氨酶,为了进一步拓展编辑器种类,该团队与毕昌昊研究员进一步合作开发了新的糖基化酶,绕开了脱氨酶的催化步骤。自然界中仅存在尿嘧啶糖基化酶,课题组通过蛋白定向进化手段,分别获得了C糖基化酶和T糖基化酶,将这两个酶与Csa9相融合,开发出了新的碱基编辑器(DAF-BE),突破了美国碱基编辑核心专利技术壁垒,首次实现了T的碱基编辑。

4 细胞进化技术

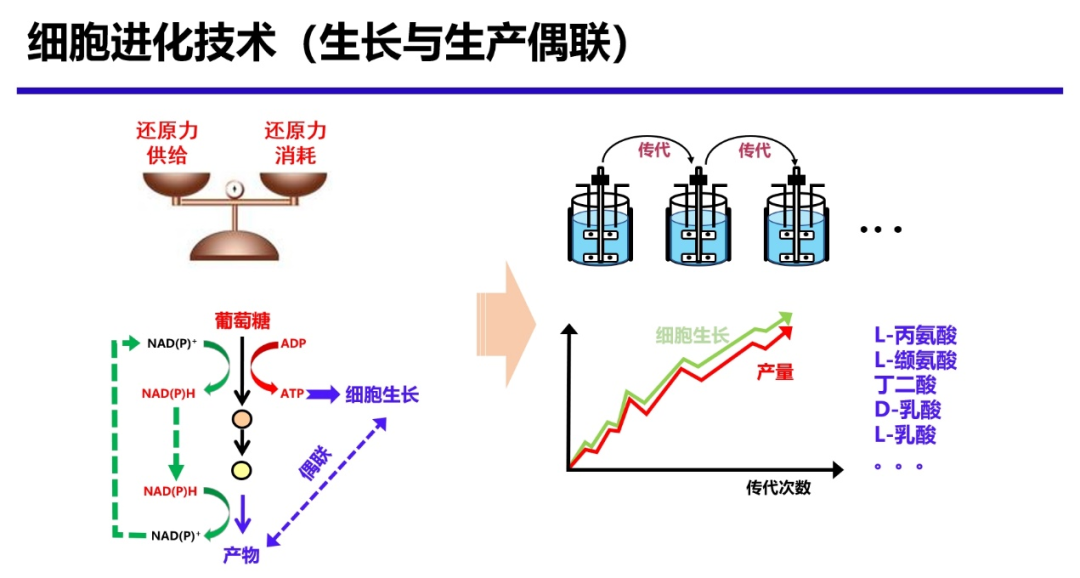

该团队还开发了两种细胞进化技术,一是生长与生产偶联进化技术。生长与生产适配的重要前提是胞内还原力水平平衡,即葡萄糖代谢产生的代谢产物与消耗的还原力平衡。大肠杆菌在厌氧环境下,仅能通过糖酵解途径提供还原力,此时利用产物合成途径将还原力还原为初始形式,就可以实现还原力的再生,随后经过传代可以有效地提高细胞生产性能。课题组利用该技术有效地提升了L-丙氨酸、L-缬氨酸和丁二酸等一系列化学品的合成能力。

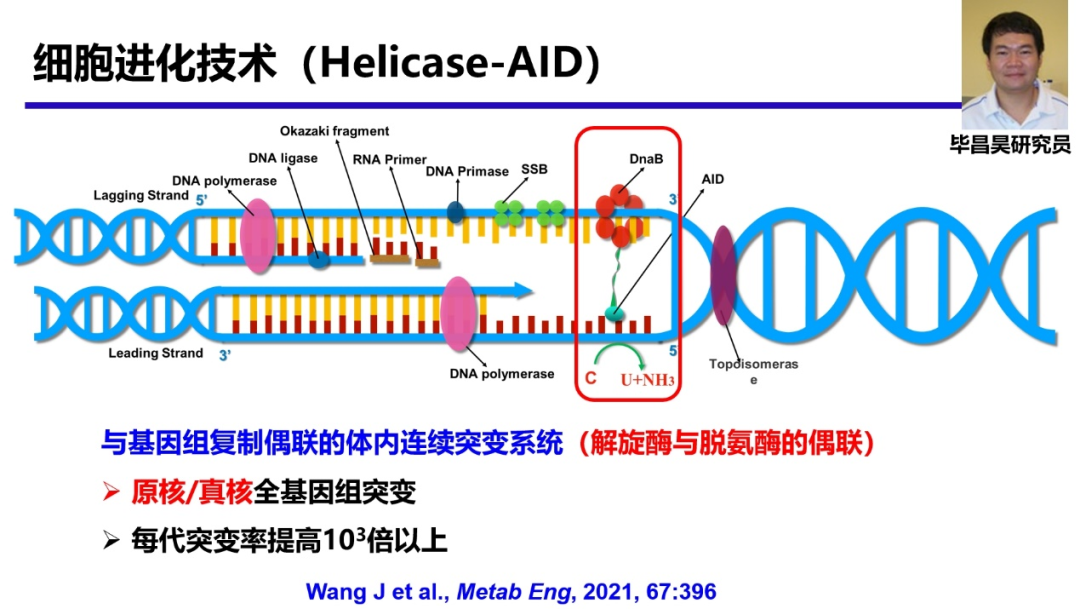

二是Helicase-AID进化技术。Helicase-AID进化技术是将解旋酶与脱氨酶相偶联,在DNA复制过程中,解旋酶在前边,脱氨酶跟在后边,随着DNA复制不断产生脱氨的效应,实现基因组复制介导的体内连续突变系统,使基因组突变效率提高了1000倍以上。

通过以上一系列的使能技术,该团队构建了50余种化学品的细胞工厂,其中17种化学品已经完成转化,5个化学品实现万吨级产能,共新增产值64亿元。在氨基酸生物合成领域,该团队首次实现了L-丙氨酸生物制造的产业化(年产3万吨),新增产值36亿元,占据了60%的国际市场,也是氨基酸百年发酵历史上首次实现厌氧发酵。此外,实现了第二个厌氧发酵的氨基酸产品L-缬氨酸(年产4万吨),新增产值18亿元,推动了氨基酸行业的进步。在有机酸生物合成领域,在国内首次实现了丁二酸、D-乳酸等产品的生物制造产业化,完成从中性pH大肠杆菌到低pH酵母的底盘升级。一步生物合成颠覆了传统多步化工路线,产品全球市场占有率大大提高,打破国际强企垄断现状,极大程度上推动了生物合成领域的技术进步。

专家介绍

张学礼 研究员

张学礼,中国科学院天津工业生物技术研究所研究员、Green Carbon编委,研究方向为生物制造和基因编辑。在Nature Biotechnology等期刊发表论文118篇,被引6000余次,获授权中国专利73项和国际专利12项。开发出17个化学品的生物制造技术并实现技术转让,5个化学品实现了万吨级产业化,其中L-丙氨酸技术支撑华恒生物在科创板上市。获国家自然科学基金优秀青年和杰出青年基金资助,入选国家高层次人才特殊支持计划。获中国轻工业联合会技术发明一等奖、中国专利优秀奖、中国产学研合作创新成果奖和安徽省专利金奖。

原文链接

张学礼研究员与Green Carbon | 微生物细胞工厂构建的若干使能技术

Green Carbon

期刊官网:Green Carbon官网

投稿网址:Green Carbon投稿

公众号:Green Carbon公众号

https://wap.sciencenet.cn/blog-3620330-1499479.html

上一篇:Green Carbon绿碳文章 │ 香港城市大学Steven Wang副教授:建筑环境中实现碳中和的途径——相变材料

下一篇:王信伟教授与Green Carbon │ 碳基结构中电子和声子输运的相干性