博文

Polymers:东北林业大学韦双颖教授与高振华教授团队“基于双动态网络的蓖麻油基环氧玻璃高分子——具有本征光热自修复特

||

引言

开发兼具优异机械强度和易自修复能力的可持续环氧玻璃体对于延长电子设备的使用寿命和提高其可靠性具有重要意义。本研究提出了一种蓖麻油衍生的环氧玻璃体 (ASB-ECO),其具有双动态网络结构,该结构由合理设计的酯亚胺键和芳香族席夫碱共轭交联剂结构实现。这种分子设计策略有效地提高了植物油基玻璃体材料的机械性能,并赋予其在光热转换下可控的自修复能力。这项研究为开发兼具高机械性能、可持续性和光热自修复特性的电子材料提供了新范式,其生物基特性 (蓖麻油含量>60%) 尤其适用于要求环保与可靠性的柔性电子器件封装领域。

研究过程及结果分析

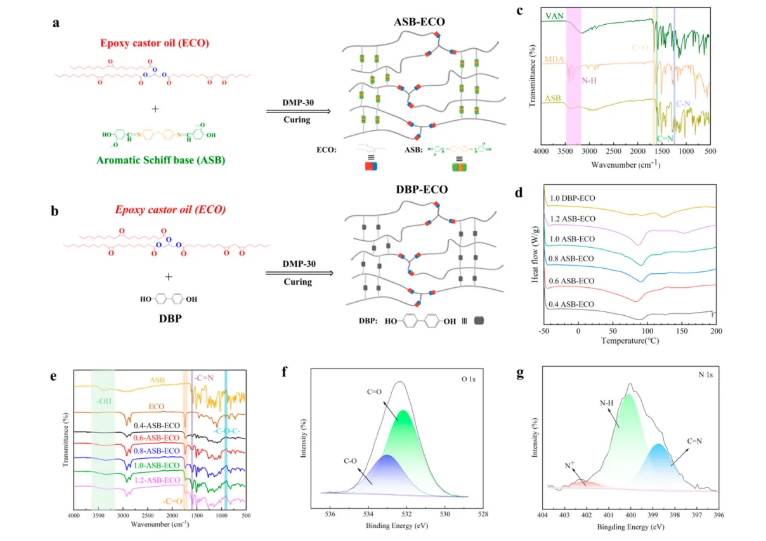

蓖麻油基环氧树脂 (ASB-ECO) 的合成如图1a所示,合成配方见表1。对照样品1.0-DBP–ECO是通过与1.0-ASB–ECO相同的方案合成的 (图1b)。

图1. (a) ASB-ECO合成过程示意图;(b) 对照组DBP-ECO合成过程示意图;(c) VAN、MDA和ASB的FT-IR光谱;(d) ASB-ECO混合物 (R = 0.4、0.6、0.8、1.0和1.2) 和DBP-ECO混合物 (R = 1.0,均含有1 wt% DMP-30) 的DSC曲线;(e) 不同比例的ASB、ECO和ASB-ECO的FT-IR光谱 (R = 0.4、0.6、0.8、1.0和1.2);(f) N1s分辨率下ASB-ECO的XPS光谱;(g) O1s分辨率下ASB-ECO的XPS光谱。

表1. 制备ASB–ECO和DBP–ASB的成分。

ASB结构表征:FT-IR显示VAN醛羰基峰 (1660 cm-1) 和MDA氨基峰 (3442-3208 cm-1) 消失,新现C = N (1608 cm-1) 和C-N (1247 cm-1) 峰,1H NMR中10.27 ppm (-CHO) 和4.80 ppm (-NH2) 信号消失,证实成功构建席夫碱键。ASB–ECO固化分析:DSC显示50-100 ℃出现显著固化放热峰,FT-IR中ECO环氧特征峰 (912 cm-1) 随ASB含量增加而减弱,新现羟基峰 (3575→3093 cm-1),XPS检测到C = N (398.78 eV) 和C = O (532.18 eV) 特征峰,证实ASB羟基与ECO环氧基发生开环反应形成永久醚键。

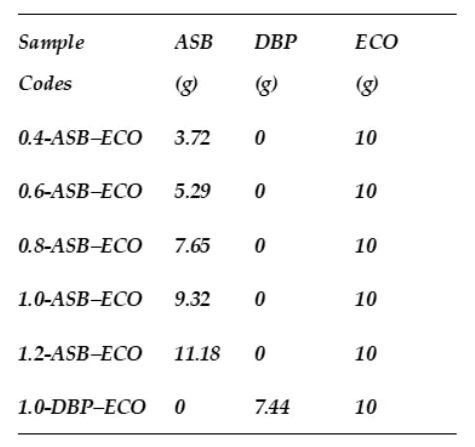

ASB光物理特性研究表明:含π-π共轭结构的ASB在乙醇溶液中呈现388/436 nm双吸收峰 (图2a),而缺乏亚胺键的DBP无可见光响应。固化后的1.0-ASB–ECO复合材料在400-800 nm范围带隙降至2.51 eV (图2b),显著低于1.0-DBP–ECO (2.72 eV)。光热测试显示,1.0-ASB–ECO薄膜在可见光照射 (0.53 W) 下187秒内升温至133 °C,光热转换效率达61.42%,较对照组 (24.93%) 提升146%,证实亚胺键引入有效促进非辐射衰减并增强光热转换性能。DMA分析表明:1.0-ASB–ECO的Tg为81 °C,室温下储能模量 (E') > 损耗模量 (E"),120 °C时E' ≈ E",证实高温可加速动态共价键交换反应,促进网络拓扑重构 (图2c, d)。

图2. (a) ASB和DBP的紫外可见吸收光谱;(b) 根据1.0-ASB-ECO和1.0-DBP-ECO的紫外可见光光度计数据得出的Tauc图;(c) 不同温度下ASB-ECO的损耗角正切 (tan δ) 曲线;(d) ASB-ECO的储能模量 (E') 和损耗模量 (E'') 曲线;(e) 不同温度下1.0-ASB-ECO的应力松弛曲线;(f) 基于松弛时间 (ln τ*) 实验值的Arrhenius型拟合曲线;(g) 不同温度下1.0-DBP-ECO的应力松弛曲线;(h) 动态酯键交换和动态席夫碱键交换示意图。

应力松弛测试表明:1.0-ASB–ECO在80~110 °C范围内τ*从194 s降至77 s,拓扑冻结温度 (Tv) 为123.13 °C,键交换活化能 (Ea) 37.25 kJ/mol (图2e-f)。含亚胺键的样品较对照组 (1.0-DBP–ECO) 展现出更快的应力松弛速率,证实双动态共价键 (酯键/席夫碱) 在高温下可协同促进网络重构。

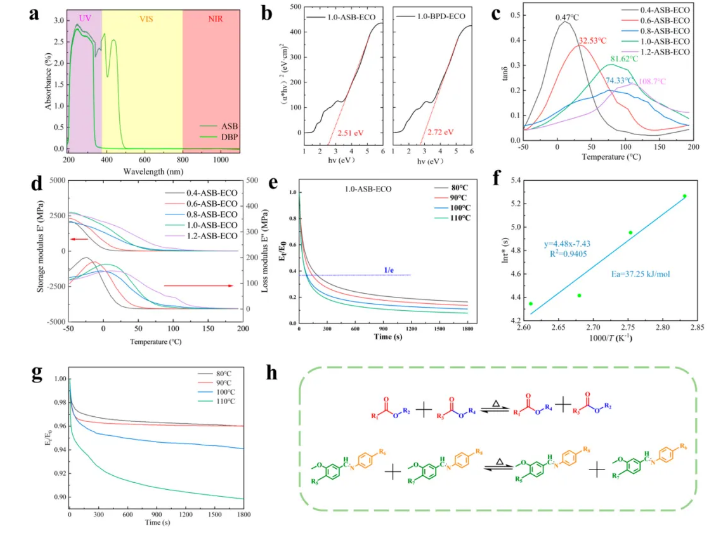

力学性能与自修复研究显示:

1. 机械性能:当ASB含量从0.4增至1.0时,ASB–ECO薄膜拉伸强度提升10倍 (1.976→20.67 MPa),韧性提高58% (30.33→47.83 MJ/m³),但断裂伸长率从29.88%降至4.39% (图3a)。

2. 光热自修复:1.0-ASB–ECO经可见光 (380~800 nm) 辐照2小时后,拉伸强度修复率达86.52%,韧性修复率74.04% (图3b-e)。

3. 循环稳定性:经历4次断裂-修复循环后仍保持71%原始力学性能 (图3f)。

4. 焊接演示:0.5 mm厚断裂薄膜修复后可承重500 g (图3g),证实动态共价键网络赋予材料优异的可焊接性和寿命延长能力。

图3. (a) ASB-ECO的应力-应变曲线;自修复前后ASB-ECO韧性 (b)、应变 (c) 和拉伸强度 (d) 的直方图;(e) ASB-ECO的修复韧性、应变和拉伸强度自修复速率雷达图;(f) 四次修复循环后1.0-ASB-ECO的应力-应变曲线;(g) 1.0-ASB-ECO薄膜在可见光 (0.53 W) 照射2小时后断裂和自修复后支撑重物的照片。

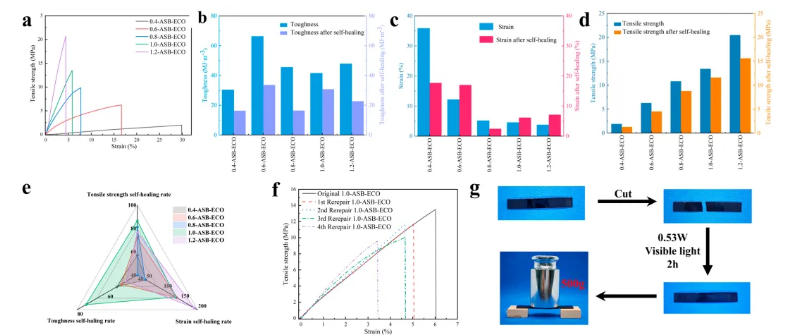

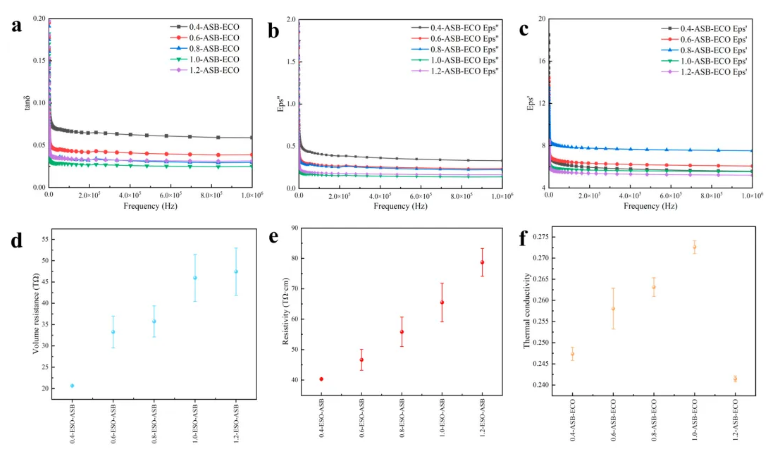

介电性能研究表明:当ASB/ECO摩尔比为1.0时,1.0-ASB–ECO在10⁶ Hz下表现出最优介电特性——介电常数 (Dk) 降至5.21,介电损耗 (Df) 仅0.0249 (图4a-c)。这归因于分子链偶极子在交变电场中取向极化滞后效应,随着频率升高,材料极化不完全导致介电常数快速下降。

图4. 不同ASB含量的ASB-ECO复合材料的复介电常数的实部 (a)、虚部 (b) 和介电损耗 (c) 的频率相关曲线;不同ASB含量的ASB-ECO复合材料的体积电阻 (d)、电阻率和电导率 (e) 以及热导率 (f) 的变化。

电导特性分析表明:ASB–ECO复合材料展现出卓越的绝缘性能 (图4d, e)。

当ASB含量增加时:

直流电导率低至0.01274 pS/cm;

体积电阻最高达78.7 TΩ·cm(是普通环氧树脂的40-78倍);

体积电阻值从20.66提升至47.43 TΩ;

这种显著提升源于ASB与ECO化学反应形成的致密交联网络,有效限制了载流子迁移。研究证实ASB的引入可显著增强环氧树脂的绝缘特性,为高频电子器件封装提供了理想材料选择。

结论

本研究开发了适用于电子器件的蓖麻油基环氧玻璃高分子 (ASB−ECO),具有以下特性:

1. 力学性能:拉伸强度20.67 MPa,经历4次断裂-修复循环后仍保持71%原始性能

2. 动态特性:110 ℃时应力松弛时间 (τ*) 77秒,拓扑冻结温度 (Tv) 123.13 ℃,活化能 (Ea) 37.25 kJ/mol

3. 光热修复:光热转换效率 (ƞ_PT) 达61.42%

4. 介电性能:兼具低介电常数/损耗与高绝缘性 (体积电阻78.7 TΩ·cm)

该材料为开发可持续电子封装材料提供了创新解决方案,特别针对设备寿命与可修复性挑战。

原文出自 Polymers 期刊:https://www.mdpi.com/3243048

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/polymers

Polymers 期刊介绍

主编:Alexander Böker, University of Potsdam, Germany

期刊主题涉及聚合物化学、聚合物分析与表征、高分子物理与理论、聚合物加工、聚合物应用、生物大分子、生物基和生物可降解聚合物、循环和绿色聚合物科学、聚合物胶体、聚合物膜和聚合物复合材料等研究领域。

2024 Impact Factor:4.9

2024 CiteScore:9.7

Time to First Decision:14.5 Days

Acceptance to Publication:2.6 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1492060.html

上一篇:Diseases 棘突病变的“意外曝光”:影像学揭开脊柱隐秘病灶

下一篇:Chemosensors:重庆大学艾斌特聘研究员创建特刊——创新气体传感器的开发与应用