博文

Toxins:多层次比较印度眼镜蛇毒液及其与印度多价抗毒血清的交叉反应性分析

||

近年来,蛇咬伤依然是印度乃至南亚地区严峻的公共卫生问题之一,其中眼镜蛇 (Naja spp.) 因其毒性强、分布广,成为致命蛇咬伤的重要致病因子。针对这一现状,来自印度提斯浦尔大学的Robin Doley团队联合英国班戈大学的Anita Malhotra团队等在 Toxins 期刊发表题为”Multilevel Comparison of Indian Naja Venoms and Their Cross-Reactivity with Indian Polyvalent Antivenoms”的研究论文,通过多层次比较研究,深入探讨了印度眼镜蛇毒液的组成差异及其与现有多价抗毒血清之间的交叉反应性,为蛇毒学研究和临床救治提供了宝贵的数据支持和理论依据。

研究内容

印度眼镜蛇作为印度次大陆上常见且致命的蛇类,其毒液复杂性和区域性差异对蛇咬伤治疗构成了严峻挑战。传统的多价抗毒血清在临床上被广泛使用,但由于蛇毒成分存在区域性变异,不同毒液与抗毒血清的交叉反应性往往存在显著差异,从而影响中和效果。为了提高蛇咬伤治疗的成功率,迫切需要对印度眼镜蛇毒液进行系统的多层次分析,揭示其蛋白质组构成及免疫学特性,从而评估现有抗毒血清的有效性,并为优化抗毒治疗策略提供依据。

该研究主要围绕以下几个方面展开:

样本采集与前处理:研究团队从印度不同地理区域采集了多种眼镜蛇毒液样本,确保样本来源具有代表性。经过标准化处理后,利用高效液相色谱 (HPLC) 和质谱 (MS) 技术,对毒液中的蛋白质组进行详细分离与鉴定。通过构建蛋白质谱图,研究人员分析了毒液中主要毒蛋白的组成,如三指毒素 (three-finger toxins)、磷脂酶A2 (phospholipase A2) 以及其他辅助性毒素成分,并对其相对丰度进行量化比较。

多层次毒液组学分析:在蛋白质组学层面,文章采用了LC–MS/MS等先进技术,对各毒液样本中的蛋白质进行高分辨率分析,揭示不同区域眼镜蛇毒液之间的微妙差异。通过多变量统计分析和聚类分析,研究团队证实了虽然总体上眼镜蛇毒液成分相似,但在具体毒蛋白的种类和丰度上仍存在一定的区域性变异。

免疫学交叉反应性评估:为了探讨多价抗毒血清对不同眼镜蛇毒液的中和能力,研究人员利用免疫印迹 (Western blot)、ELISA及中和试验等方法,评估抗毒血清与各区域毒液之间的抗体结合亲和力和中和效果。结果显示,不同毒液样本对抗毒血清的反应存在一定差异,部分区域毒液显示出较低的交叉反应性,提示当前抗毒血清在中和某些地方毒液时可能存在不足。

统计分析与数据整合:研究团队通过主成分分析 (PCA) 和热图聚类等方法,对各项数据进行综合分析,展示了印度眼镜蛇毒液在多层次上的相似性与差异性。这些数据不仅反映了毒液在进化过程中受环境和生态压力影响而形成的区域性特征,也为进一步改进抗毒血清的制备提供了方向。

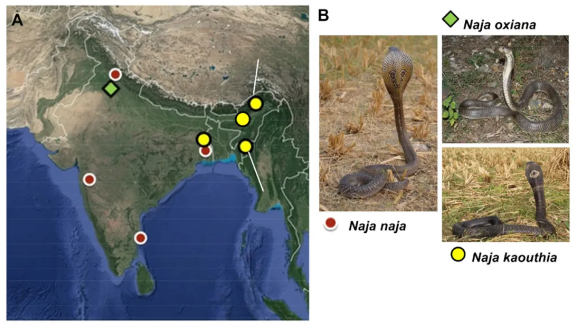

图为 (A) 印度次大陆地形图,显示了本研究中调查的眼镜蛇毒液采样地点;(B) 在印度发现的三种不同眼镜蛇物种的照片。

研究结论

该研究通过多层次比较分析,取得了以下主要成果:

毒液组成整体保守但存在区域性细微差异:尽管印度眼镜蛇的毒液在主要毒蛋白的种类上表现出高度保守性,但在各毒蛋白的相对丰度上,尤其是三指毒素和磷脂酶A2,仍存在显著的区域性变异。这一发现挑战了传统“毒液一刀切”治疗策略的有效性,提示在实际临床应用中需要考虑毒液的区域性特征。

现有多价抗毒血清中和效果存在局限:免疫学检测结果显示,现行抗毒血清对某些区域毒液的交叉反应性较低,可能导致中和效果不理想。这为临床蛇咬伤救治提出了新的挑战,同时也为未来抗毒血清的改进提供了明确的研究方向。

为改进抗毒治疗策略提供科学依据:通过多层次数据的整合分析,本文不仅揭示了印度眼镜蛇毒液在不同地理区域的微妙差异,还强调了开发区域性或个性化抗毒血清的必要性。进一步的研究可基于本研究成果,探索新型抗毒血清的配方和制备工艺,从而提高蛇咬伤救治的成功率。

该研究通过系统的毒液组学和免疫学分析,全面揭示了印度眼镜蛇毒液在多层次上的组成特征及其与现有多价抗毒血清的交叉反应性。研究成果不仅为深入理解眼镜蛇毒液的进化机制和区域性变异提供了重要线索,也为优化蛇咬伤临床救治策略、提高抗毒血清中和效果奠定了基础。

原文出自 Toxins 期刊:https://www.mdpi.com/2323158

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/toxins

Toxins 期刊介绍

主编:Jay Fox, University of Virginia, Charlottesville, USA

期刊主要涵盖了由生物体产生的各类毒素领域的相关研究。

2023 Impact Factor:3.9

2023 CiteScore:7.5

Time to First Decision:20.3 Days

Acceptance to Publication:2.9 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1481585.html

上一篇:Nutrients 论文选题灵感:“饮食与癌症”研究方向

下一篇:代谢组学和脂质组学分离方法的进展 | Topics