博文

Toxins 儿童与蛇咬伤:蛇毒对成人与儿童血浆的差异性影响

||

导读

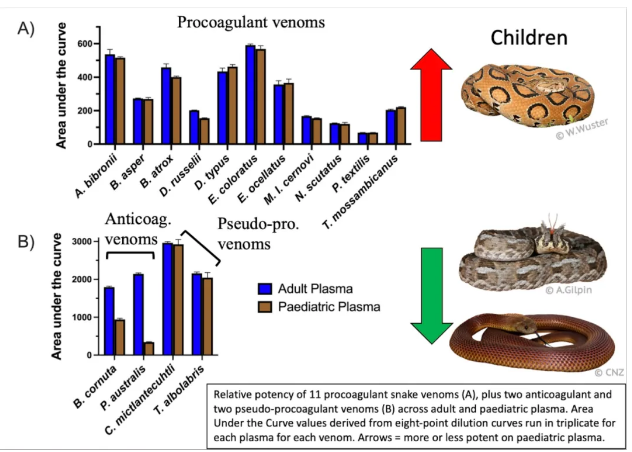

蛇咬伤在全球范围内都是一项重要的公共卫生问题,尤其在发展中国家,蛇咬伤每年造成大量病患和死亡。传统上,临床治疗主要依据成人患者的临床经验,但随着越来越多的临床数据表明,儿童在生理、免疫以及代谢水平上与成人存在明显差异,对蛇毒的反应及其解毒处理也存在独特性。因此,探索蛇毒对成人和儿童血浆的作用差异,对于优化抗蛇毒治疗方案、提高儿童患者的救治效果具有重大意义。来自澳大利亚昆士兰大学的Bryan G. Fry教授团队在 Toxins 期刊发表了题为“Children and Snakebite: Snake Venom Effects on Adult and Paediatric Plasma”的研究论文,旨在从分子和血浆层面比较蛇毒在成人和儿童中的作用效应。

图形摘要

研究内容

随着毒液学和临床毒理学的不断发展,科学家们对蛇毒的组成、作用机制以及临床毒性已有了较为深入的认识。然而,现有大部分研究主要集中在成人患者或动物模型上,对儿童这一特殊群体的研究相对不足。儿童因其体内器官发育不完全、代谢系统与免疫系统尚未成熟,可能对蛇毒具有不同于成人的敏感性和反应模式。正因如此,针对成人与儿童血浆中蛇毒作用效应的比较研究成为亟待解决的医学难题。

该研究采用体外实验方法,收集了来自成人和儿童的血浆样本,并通过标准化蛇毒处理后,利用多种分子生物学和生化分析技术,系统比较了蛇毒在两类血浆中的作用效应。主要研究内容包括:

样本采集与预处理

研究团队分别采集了健康成人与儿童的血浆样本,确保所有样本均经过伦理委员会审批。样本采集后,采用离心、冷冻保存等标准化方法进行前处理,确保各实验步骤中样本的稳定性和重复性。

蛇毒处理与剂量梯度实验

为了模拟临床中蛇咬伤后不同毒素浓度的影响,研究人员设置了多个蛇毒剂量梯度,对成人和儿童血浆分别进行处理。通过这种方式,可以探究不同浓度下蛇毒对血浆蛋白、细胞因子及凝血因子等关键生物指标的影响。

生化与分子分析

实验中采用酶联免疫吸附测定 (ELISA)、蛋白质组学分析以及凝血功能测试,对蛇毒作用后的血浆样本进行全面检测。特别关注蛇毒对血浆中炎症因子 (如IL-6、TNF-α)、凝血酶原时间以及纤维蛋白降解产物的影响,从而揭示蛇毒在引发系统性炎症反应和出血性症状中的作用机制。

统计与数据分析

通过多变量统计方法和主成分分析 (PCA),研究团队对两组数据进行对比分析,揭示成人与儿童血浆中因蛇毒作用而出现的差异性变化。这些数据不仅可以为临床提供参考,也有助于揭示儿童在面对蛇毒侵袭时所表现出的独特生物学响应。

研究结论

该研究通过对比成人与儿童血浆中蛇毒作用效应的实验,得出了以下关键结论:

毒素敏感性存在明显差异

实验数据显示,在相同剂量下,儿童血浆对蛇毒的反应显著不同于成人血浆。儿童样本中炎症因子水平的升高和凝血功能紊乱较为明显,提示儿童可能在遭受蛇咬伤后更易出现严重的全身性反应。

血浆蛋白及凝血指标的变化

经过蛇毒处理后,儿童血浆中部分关键蛋白质的表达水平发生了显著变化,尤其是在调控炎症和凝血过程中的蛋白,如纤维蛋白原、凝血因子和抗凝蛋白。相比之下,成人样本虽然也表现出一定的变化,但幅度较小,这表明儿童在毒素作用下的代偿机制较弱。

临床治疗的潜在启示

研究结果为临床提供了重要参考:在治疗儿童蛇咬伤时,应充分考虑其独特的生理和免疫特性,可能需要调整抗毒血清剂量或采用辅助治疗措施,如强化抗炎治疗和改善凝血功能的支持。研究还建议进一步开展多中心临床试验,以验证体外结果在实际治疗中的适用性。

该研究首次从血浆层面对成人与儿童对蛇毒的响应进行了系统比较,为揭示其内在机制提供了实验数据。研究成果不仅拓宽了我们对蛇毒作用机制的认识,更为临床上如何优化儿童蛇咬伤的治疗策略提供了宝贵的参考。我们期待本研究能够推动更多针对儿童患者的基础和临床研究,最终为提高蛇咬伤治疗效果、降低病死率提供新的思路和方法。

阅读英文原文:https://www.mdpi.com/2136968

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/toxins

Toxins 期刊介绍

主编:Jay Fox, University of Virginia, Charlottesville, USA

期刊主要涵盖了由生物体产生的各类毒素领域的相关研究。

2023 Impact Factor:3.9

2023 CiteScore:7.5

Time to First Decision:20.3 Days

Acceptance to Publication:2.9 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1476116.html

上一篇:Education Sciences 人工智能眼动追踪技术:在线学习者认知负荷管理的新时代

下一篇:Topics:聚合物纳米复合材料的制备及应用