博文

[转载]「好文分享」福州大学邱挺教授团队:酸碱活性位点的协同催化策略应用于酯交换反应

|||

https://doi.org/10.1016/j.gce.2025.05.007

扫码或复制链接获取原文

1. 文章导读

碳酸甲乙酯(EMC)是锂离子电池电解液的主要原材料,占电解液组成的30%~35%。近年来,具有高原子经济性的碳酸二甲酯(DMC)与碳酸二乙酯(DEC)酯交换制备EMC技术受到了广泛关注。但现有催化剂存在缺陷:强酸易导致 DMC 水解,常用的醇钠碱性催化剂由于难溶于该非极性的反应体系,催化活性较差。因此,开发高效酸碱双功能催化剂成为研究重点。

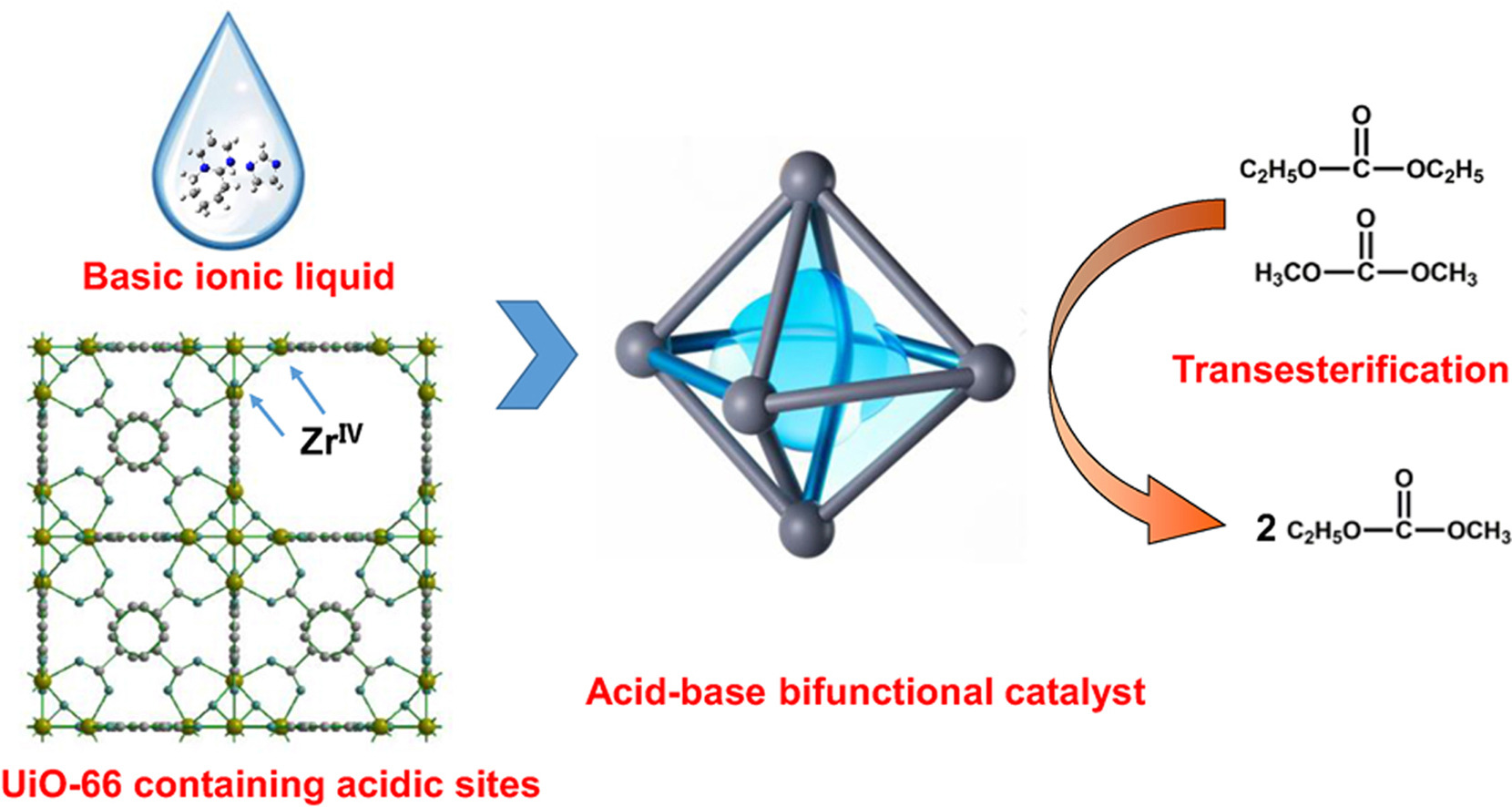

福州大学邱挺教授课题组利用含有酸性位点的Zr基MOFs材料对碱性离子液体进行负载,开发出了含有酸碱双功能活性位点的非均相催化材料[DBU+][IM-]@UiO-66,其在DMC与DEC酯交换合成EMC过程中表现出了高的催化活性、选择性和稳定性,为EMC高效合成领域的发展提供了技术支撑。文章发表在Green Chemical Engineering (GreenChE),题为“Transesterification of dimethyl carbonate and diethyl carbonate over [DBU+][IM-]@UiO-66: synergistic catalysis of acid-base active sites”。

2 研究亮点

● 设计并制备了新型酸碱双功能催化剂[DBU+][IM-]@UiO-66,将碱性离子液体[DBU+][IM-]负载于具有酸性位点的UiO-66上,实现酸碱位点协同作用。

● 阐述了酸碱协同催化机理:酸性位点活化反应物,碱性位点促进中间体形成,显著提升反应动力学和 EMC 选择性。

● 催化剂表现出优异的结构稳定性和可循环性,6 次循环后 EMC 产率仅从 62% 降至 58.9%,结构保持完整。

3 内容概述

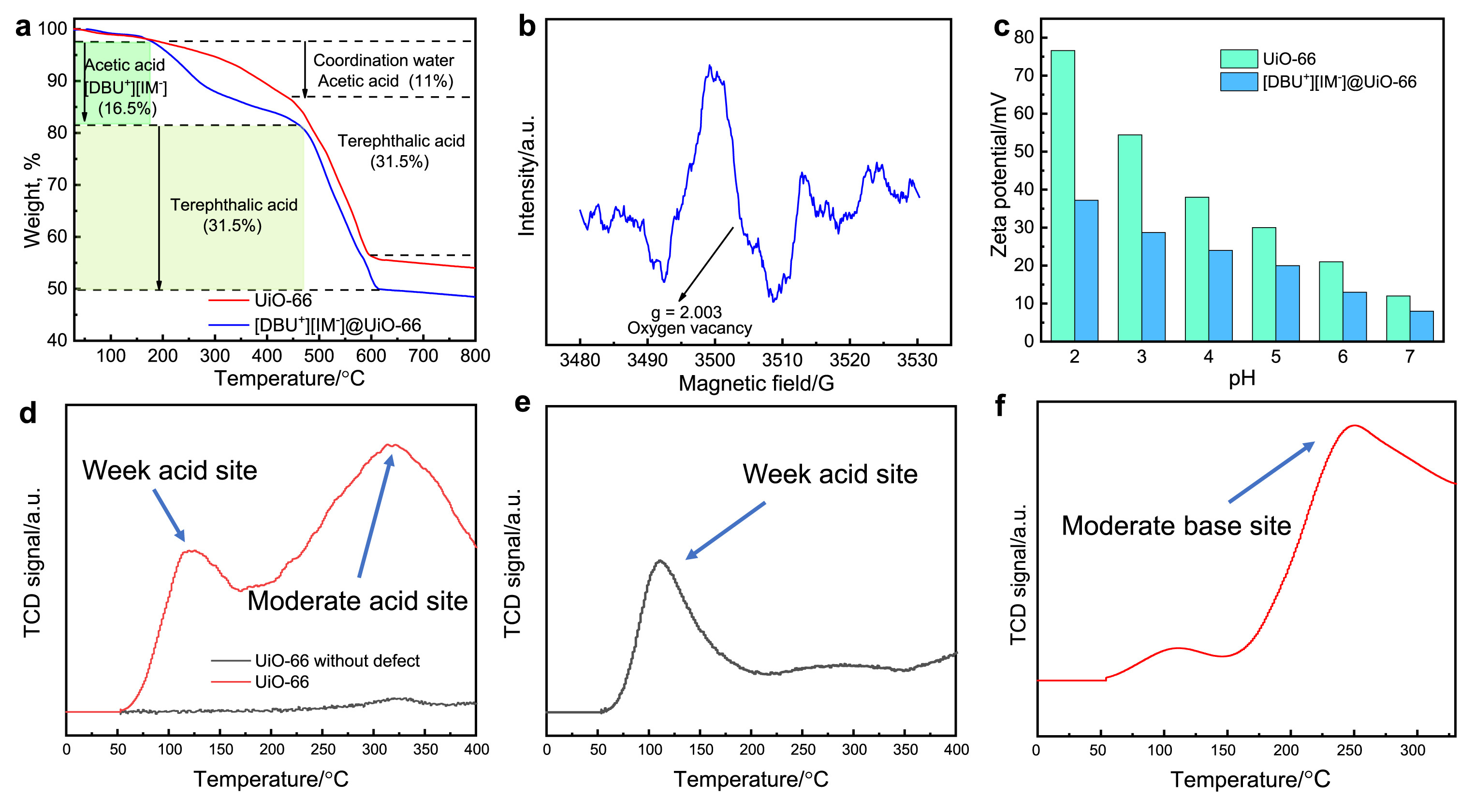

研究首先通过溶剂热法合成含缺陷位点的 UiO-66(提供酸性位点),再通过两步法负载[DBU+][IM-]离子液体(提供碱性位点),制得 [DBU+][IM-]@UiO-66。XRD、FT-IR和SEM 等表征证实该催化剂结构稳定,离子液体成功负载。EPR、Zeta电位和NH3/CO2-TPD等表征确认该复合材料含有酸碱双功能活性位点。

图1. 基于酸碱双活性位点催化剂的酯交换合成碳酸甲乙酯示意图。

图2.(a1)UiO-66和(a2)[DBU+][IM-]@UiO-66的SEM 图,(b)[DBU+][IM-]@UiO-66的TEM 图 和 EDX图,(c1)N2 吸脱附等温线、(c2)UiO-66和[DBU+][IM-]@UiO-66的孔径分布,(d1-d4)[DBU+][IM-]@UiO-66的XPS图谱。

图3.(a)UiO-66和[DBU+][IM-]@UiO-66的热重曲线,(b)UiO-66的EPR谱图,(c)不同pH溶液中UiO-66和[DBU+][IM-]@UiO-66的zeta电位值,(d)UiO-66 和无缺陷UiO-66的NH3-TPD谱图,(e)[DBU+][IM-]@UiO-66的NH3-TPD谱图,(f)[DBU+][IM-]@UiO-66的CO2-TPD谱图。

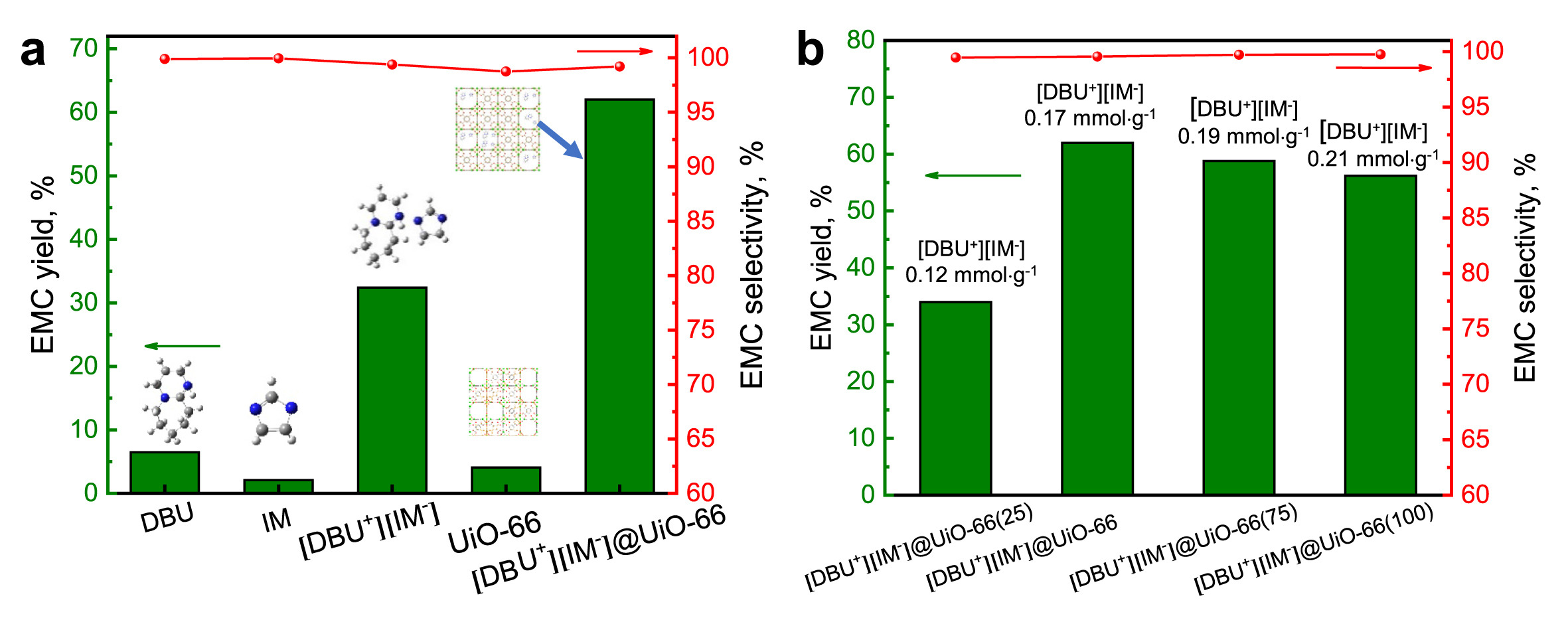

催化性能测试显示,在最佳条件下(100℃、5 h、催化剂用量 8 wt%、DMC/DEC 摩尔比为 2),EMC 产率达 62%,选择性 99.5%。机理分析表明,UiO-66 的酸性位点活化 DMC 和 DEC 的羰基,[DBU+][IM-]的碱性位点促进中间体形成,二者协同加速反应。循环实验表明催化剂稳定性良好,结构未被破坏。

图4.(a)[DBU+][IM-]@UiO-66 及其组分的催化性能,(b)不同[DBU+][IM-]负载量的[DBU+][IM-]@UiO-66在合成EMC中的催化性能比对。

4 总结与展望

针对当前DMC和DEC酯交换制备EMC过程中存在的酸性催化剂选择性低、碱性催化剂活性差,高转化率和高选择性无法兼顾等技术瓶颈,该研究成功开发出高效酸碱双功能催化剂[DBU+][IM-]@UiO-66,解决了现有催化剂的缺陷,为 EMC 高效制备提供新思路。未来可进一步优化催化剂负载量和反应条件,提升产率,并拓展其在其他酯交换反应中的应用,助力锂离子电池电解液的低成本规模化生产。

5 作者简介

齐兆洋 副研究员

齐兆洋,清源创新实验室副研究员,硕士生导师,反应精馏技术福建省高校工程研究中心、绿色化工过程创新团队成员,长期从事绿色催化剂的合成、反应精馏技术研发与产业化应用、电子化学品(气、液、固)纯化等工作,主持国家自然科学基金青年项目、福建省自然科学基金面上项目、泉港区科技特派员创新创业项目和横向课题等10余项,在国内外权威期刊发表学术论文20余篇,授权发明专利20余件。

邱挺 教授

邱挺,福州大学教授,博士生导师,国家“万人计划”科技创新领军人才,磷矿及其共伴生资源绿色高效开发利用全国重点实验室副主任,享受国务院政府特殊津贴专家。主要从事催化剂制备、集成电路用超高纯电子化学品制造、化工过程强化等方面研究。主持承担了国家重点研发计划课题、国家自然科学基金重大研究计划培育项目、国家自然科学基金面上项目、国家科技部国际合作项目及横向开发等课题100余项,在国内外权威期刊发表学术论文210余篇,申请国家发明专利180余件,授权114件。先后开发了30余套反应精馏成套技术,并实现大规模工业化应用。相关成果“反应精馏成套开发技术及工业应用”获省部级科技进步一等奖2项。更多详情见课题组主页:https://cpi.fzu.edu.cn/。

撰稿:原文作者

编辑:GreenChE编辑部

期刊简介

Green Chemical Engineering(GreenChE)于2019年入选“中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊”,2020年9月正式创刊,最新影响因子7.6,位列Q1区,最新CiteScore为15.5,目前已被ESCI、EI、DOAJ、Scopus和CSCD等多个权威数据库收录。GreenChE以绿色化工为学科基础,聚焦"绿色",立足"工程" ,注重绿色化学、绿色化工及其交叉领域的前沿问题,紧紧围绕低碳化、清洁化和节能化的发展要求。目前是对读者和作者双向免费的开源期刊。

竭诚欢迎各位老师同学积极投稿!

E-mail: gce@ipe.ac.cn

Tel: 86-10-82544856

Web: http://www.keaipublishing.com/gce

微信公众号: GreenChemEng

Twitter: GreenChE

Facebook: Journal Greenche

科学网: GreenChE

关注我们,获取最新绿色化学工程资讯。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3464012-1500266.html

上一篇:[转载]「好文分享」浙江工业大学朱艺涵团队:冷冻低剂量电镜实现HOFs分子级成像

下一篇:[转载]「好文分享」西安交大常春然教授团队:高效催化合成环状碳酸酯的机遇与挑战